En la glorieta de los Insurgentes el uso del sanitario vale 6 pesos. Entramos con apresuramiento, seguidas de dos trans muy emocionadas por su participación en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México. Una de las asistentes porta una bandera morada con una consigna en letras blancas “No al borrado de mujeres y niñas”. La abanderada y las trans se reconocen sin animosidad, con una sonrisa tímida, y siguen sus caminos. Son tantas y tan diversas las consignas, que cada quién puede ostentar la suya sin molestar a nadie, porque apenas hay tiempo de leerlas. Las batallas ideológicas entre feministas no causan amarguras en este 8 de marzo, trascendidas en nombre de asuntos de mayor calibre. Por ejemplo, la escultura dedicada a la figura de El Sereno, antiguo guardián nocturno de otros tiempos, luce pintura en spray de colores fucsia y morado; en el pedestal destaca el graffiti de rigor: “Disculpen la violencia, nos están matando”.

Las mujeres de todas las edades pedimos permiso para tomarnos fotografías unas a otras en poses espontáneas. Llama la atención un grupo de médicas, profesionistas que tienen su propio historial de feminicidios; sus coloridas pancartas denuncian la violencia estética y la gordofobia, prácticas que convierten a nuestros cuerpos en instrumentos del ejercicio del poder, que no del placer y la autonomía. Lástima, pues la belleza en libertad es la que realmente asume las formas variopintas del deseo sin bozal ni riendas. Belleza en libertad es la que exhibe el contingente de mujeres con las que marcharé, identificadas simplemente como artistas, profesoras, estudiantes.

El paliacate roza la piel, la calienta bajo un sol capaz de partir piedras, pero su color morado impone un deber de etiqueta política y termino por olvidar mi incomodidad, Opto por comer frutas en lugar de beber líquidos para convivir con la primavera en su esplendor. Mónica, nuestra lideresa durante la marcha y tributaria de tradiciones toltecas, prepara un sahumerio y lo prende entre cantos, tambores y sonajas vibrantes. La loba esteparia que narra esta crónica se mimetiza feliz con una tradición tan distinta a las suyas y se torna en una acompañante más de mujeres que ofrecen su sudor, su hambre y su cansancio a la madre tierra. Se solicita que nuestras vidas culminen su ciclo sin violencia; también se pide por los hombres para que se despierte la feminidad en ellos y amen sin límites. Muy vivo el contraste con pancartas que rezan “Machito, todas te hubiéramos abortado” o con aquellas propias de las amantes de la precisión comunicacional de los catecismos: “Si no eres antirracista, decolonial, anticapitalista, anticlasista y antigordofobia, no eres feminista”.

Mi grupo original está constituido por tres artistas –Deborah, Miroslava y Manuela– y una ingeniera, mi Lynette. Me muevo entre la plasticidad absoluta de cuerpos en estado de arte y el rigor lógico de quien elige rutas y marca la seguridad de nuestro trayecto. Tanto Lynette como yo hemos visto rostros enmascarados y espaldas con mochilas que lucen pesadas. Algunos pares de ojos brillantes miran hacia el frente sin parpadear, con la expresión reconcentrada y levemente arrogante que da la certeza absoluta en las propias convicciones. Sabemos de la presencia de la policía, con sus agentes sosteniendo sus escudos antimotines, formadas en largas filas que trotan o se detienen con aire coreográfico. Nos encontraremos con las enmascaradas y la policía posteriormente.

Luego de nuestra partida de la glorieta, entre sonidos de tambor, sonajas y cantos, caminamos un buen rato antes de detenernos a descansar bajo la sombra de unos árboles situados en una esquina cercana al cruce entre Insurgentes y Reforma; nos sorprende un enorme contingente cuyas pancartas rezan SUMA; “suma aquí, suma allá”. La fuerza de su alegría me convierte en una más de todos los contingentes, una jovenzuela, una niña, una mujer vieja, una mujer madura, un espíritu en travesía que admira, aplaude, disfruta de mirar la consciencia de su piel que exhiben las mujeres felices con su cuerpo. Las banderas LGBTQ salpican de arcoíris la ruta del morado; mientras, Lynette y yo marchamos tomadas de la mano.

“Estoy histérica. Estoy menstruando, soy la fuerza de la vida, apártate patriarcado”. Seguramente el patriarcado suspende su función en la avenida Reforma, pero no las mujeres dedicadas a la economía informal, quienes venden comida, frutas o bebidas a las miles de estudiantes, profesionistas, políticas, escritoras, activistas de base, maestras, artistas, sindicalistas, miembros de ONGs e intelectuales que circulamos en masa. Contrasta la soledad de algunas vendedoras: la que se acerca sin éxito para ofrecer un billete de lotería; la que se trajo un gran paquete de enchiladas y mira con temor a quienes pasamos en masa; la que ofrece botellas de agua con su hijo en brazos. ¿Creerán que somos locas o que nos oponemos a determinados políticos a los que queremos amargarle la vida? ¿Acaso les importa lo que decimos? ¿Piensan que su mercancía está en peligro?

En la ex glorieta de Colón, llamada ahora “Glorieta de las mujeres que luchan”, destacan los tendederos y una figura femenina de color morado, una “antimonumenta” que sustituyó la estatua en honor del navegante. Los tendederos son una forma popular de denuncia que ha devenido también en intervención política de los monumentos; el famoso Ángel de la Independencia también los luce en las vallas que lo protegen. Los negocios se han curado en salud con vallas protectoras de madera en las que destaca la A de las anarquistas. Otra A, la de Amnistía Internacional, escrita en un globo blanco, señala el punto de reunión de su contingente; en un país con preocupantes índices de violencia, las organizaciones dedicadas a los derechos humanos tienen mucho que hacer.

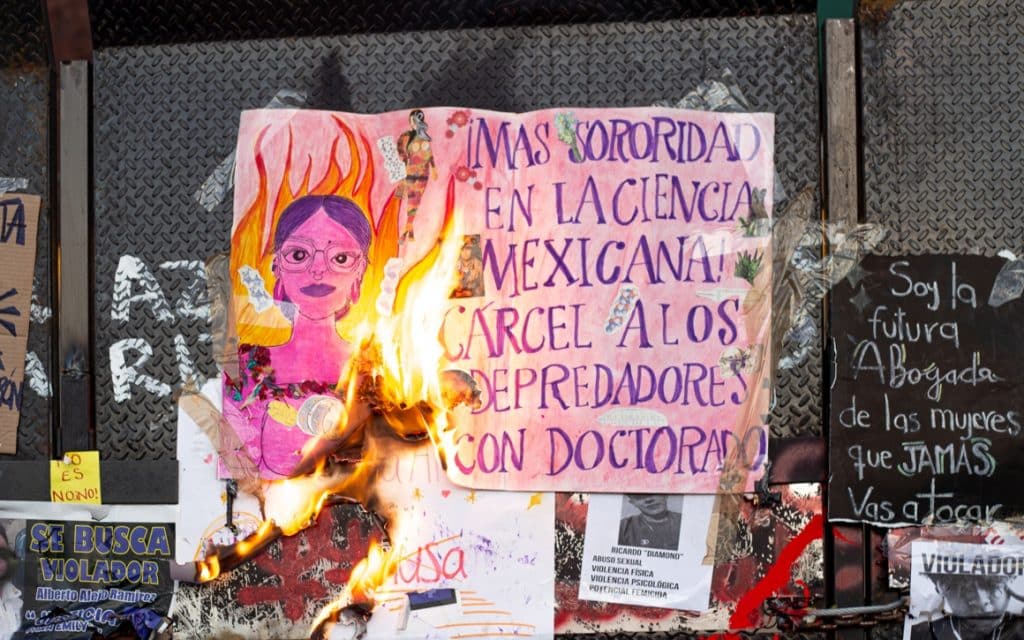

Los modos de las ONG respecto al espacio público contrastan con otros comportamientos: la infinidad de graffitis en paredes, en vallas y en el suelo a lo largo de toda la marcha. La intervención del espacio público puede ser vista como testimonio de lucha, como destrucción vandálica de la ciudad o como un mal necesario. Sabemos que el Estado invierte dinero en la restauración; también que los canales de televisión abierta se solazan con las acciones de las pequeñas brigadas armadas con martillos y spray, una gota de agua arisca en un mar en calma. Se trata de una vieja discusión de la acción política de calle que por ahora no tiene una resolución de consenso entre las interesadas. Las huellas de su andar quedan, caso glorieta de las mujeres que luchan, testimonio de que el feminicidio, la desaparición, la violación y el acoso son protagónicos en las protestas. La denuncia, el arte y el vandalismo se rechazan entre sí y se unen en esta multitud en la que el morado abunda mucho más que el verde de las partidarias del aborto. De hecho, mi contingente se une a otros que protestan por la violencia sobre los cuerpos; entre los otros grupos marchan algunos hombres que no reciben ninguna manifestación de rechazo, como tampoco los fotógrafos y camarógrafos que acompañan nuestra ruta.

Nos detenemos. Déborah y Miroslava, junto con otras mujeres de distintas edades, leerán un manifiesto. Miroslava porta un altavoz que incluye el sonido de una sirena. Ataviada cual viuda antigua, fastuosamente brujeril con un sensacional traje de encajes, leerá la frase que hace al feminismo tan moderno: es un movimiento orientado a cambiar la historia de la humanidad. Con esta petición de principios, la artista y filósofa –la filósofa que piensa y crea desde el cuerpo, la emoción y la rigurosa formación teórica–, denuncia la patriarcal puesta en escena del teatro de la inferioridad. Entretanto, al otro extremo de la calle una nube fucsia reta el dorado esplendor del sol de las cuatro de la tarde.

Déborah, vestida de negro igualmente, desafía a quien la mira caminar con una frase inscrita en su traje a la altura de la espalda: “Desobedece”. Cuando le toca hablar se identifica como la payasa sagrada y la mujer luz del día. Me río, diabla feliz que marcha entre mujeres que sí saben qué es lo sagrado, tema que hoy me arrastra desde el impulso avasallador del deseo de pertenecer, satisfecho al menos por un rato. La razón es ironía, libertad y decepción, apenas consolada por la belleza de la audacia intelectual cuando efectivamente ocurre. La loba esteparia se asoma y se rasca el cuello: seguro le molesta alguna pulga.

Los contingentes cantan; en el mío se aprecia un canto de timbre guerrero, en realidad un llamado pacífico de afirmación vital. Aquellos coros que vocean consignas se superponen unos a otros, ensamblados en una música de la lucha que retumba durante todo el trayecto. Me admiran las armonías tan singulares que crean las multitudes en su paso concertado por las calles, la muestra de que el dolor y la queja pueden alimentar el sonido triunfante de la rebeldía. Alrededor de la escultura conocida popularmente como El Caballito, un inolvidable torbellino violeta se alimenta de afluentes incontenibles que gritan a favor de las trans, de las mujeres indígenas, de las niñas, en contra del Estado, de la ley, de la policía. Por un mundo sin amos, marcha púrpura. Una bebé en una carriola exhibe un cartel: “Lo mío es romper, no obedecer”; un niño de unos diez años porta otro: “Te prometo tratar bien a tu hija”.

La palabra democracia no aparece por ningún lado, a pesar de lo bien que le luce el morado.

Las encapuchadas comienzan a martillar y a grafitear con sprays cuyo olor penetrante nos obliga a apartarnos. Los porrazos con martillos suenan amenazantes y cacofónicos, pero seguimos marchando entre nuestras pacíficas acompañantes y las enmascaradas, entre las policías y las ataviadas de violeta. Nos detenemos porque una frase escrita sobre una hoja pegada a una valla llama nuestra atención: “No soy vaca lechera, soy mamá en lactancia”. Otra me divierte; se trata del dibujo de una catrina ataviada de hábito monjil que advierte: “Pinches necios” (por cierto, no todas las feministas se gastan una antecesora nacional como Sor Juana). Miroslava deja su huella en la misma valla con un fragmento del manifiesto antes leído.

Las policías, la mayoría con los labios pintados, se mantienen impertérritas ante las consignas al estilo de “Me cuidan mis amigas”; reciben flores; portan inmóviles sus escudos grafiteados con dibujos y frases en fucsia, morado o azul. Alguna que otra sonríe discretamente. Las marchistas las evitan dejando vacíos por un breve trayecto algunos canales de la avenida. Déborah y Miroslava se turnan en el altavoz para hablar de desobediencia y de violencia, con clara actitud amable antes las jóvenes del cuerpo de seguridad. Seguimos hasta llegar a la Alameda Central, con la presencia permanente de las chicas de spray y martillo.

El gran tema de la época para el feminismo milenial y centennial es la relación del cuerpo con la política: violación, acoso, aborto, sexualidad, violencia estética, la definición del signo “mujer”. La gran antropóloga feminista Marta Lamas, autora del indispensable texto Cuerpo, sexo y política, contempla el fluir de la marcha desde una banqueta al frente de la Alameda Central. Miroslava la saluda; yo la miré de lejos, como quien se tropieza con aquello que en otros tiempos se calificaba de rock star. No cabe duda, Lamas es una reina del rock, pese a la indignación de unas cuantas feministas jóvenes con alguna de sus ideas expuestas en los medios de comunicación. Su libro antes mencionado es indispensable para entender esta época; todos sus textos lo son, pero la ausencia de memoria histórica puede alcanzar igualmente a las grandes del feminismo como ella. Parte de las herederas no conocen a las creadoras fundamentales de su acervo.

Nos despedimos de las policías rumbo al Barrio Chino con sonrisas, saludos y las gracias. “Que los privilegios no te hagan perder la empatía” es una magnífica consigna en estos casos. Las mujeres policías vienen de los sectores populares y reciben los abusos patriarcales al igual que cualquier otra mujer. En una famosa cantina del Barrio Chino escuchamos el manifiesto de Manuela. Su fe inquebrantable en el feminismo y en un mundo más amable se tradujo del alemán al español por medio de la inteligencia artificial y con una cuidadosa corrección de su parte. Dos ojos verdiazules enmarcados en el maquillaje negro de las catrinas leyeron con pausado acento las frases mientras otras marchistas llegaban al lugar.

Después de comer, Lynette y yo nos enrumbamos a casa.

El Palacio de Bellas Artes, iluminado de azul y rodeado de vallas, lucía discreto a despecho de su monumental hermosura. Los tendederos se combinaban con la música que cantaba una banda coreada por un nutrido público juvenil; una mamá alimentaba a su nena rodeada de las pancartas de pequeño tamaño regadas prestamente alrededor de las vallas. Las chicas de martillo y spray seguramente estarían en la Plaza de la Constitución y la atmósfera más bien tranquila presagiaba el final de la manifestación. En el Metro de Bellas Artes me detuve un momento y contemplé una escultura femenina de origen mexica; se me antojó solitaria después del formidable andar de multitud del día. Entramos a empujones en un vagón del tren; tropecé con la mirada sorprendida de un niño, probablemente espantado ante mi maquillaje de catrina, tan hermoso al principio y tan desastroso después de horas de caminata. Le regalé unas cuantas morisquetas que lograron una sonrisa distendida; nada me gustaría menos que un temprano rechazo al feminismo. ~