Del Ateneo de la Juventud o Ateneo de México se han ocupado historiadores de las ideas, de la literatura e historiadores sin más. De la primera generación de estudiosos, aparte del material testimonial que algunos de los ateneístas dejaron, destacan Juan Hernández Luna, editor de las famosas conferencias de 1910; José Rojas Garcidueñas, el primero en dar a conocer una lista de ateneístas, de acuerdo con el archivo de la Academia Mexicana que legó don Alejandro Quijano; y John Innes, el infaltable tesista norteamericano que sistematizó muchos conocimientos acerca del grupo. Después de un decenio –ya que la tesis inédita de Innes es de 1970–, Fernando Curiel y yo iniciamos nuestros estudios de ateneología, ya en visiones de conjunto, ya en el tratamiento de figuras individuales. Poco tiempo después el tema llamó la atención de una comunicóloga y una pedagoga que debían hacer sus tesis de licenciatura y doctorado respectivamente y escogieron al Ateneo: Lidia Camacho y Susana Quintanilla. De las nuevas promociones, se espera la publicación del trabajo de Morelos Torres sobre la Universidad Popular Mexicana, derivada del Ateneo. Hay más: hacia finales de los años setenta no se contaba con muchas fuentes disponibles. Recuerdo la sensación de toparme con oro molido cuando el Plural de Octavio Paz publicó un artículo de Alicia Reyes que reproducía, del archivo de su abuelo, la famosa carta de Henríquez Ureña a Alfonso Reyes que sirvió de base a su artículo “Nosotros”, publicado por la revista del mismo nombre –Nosotros–, rescatada por José Luis Martínez en su gestión al frente del Fondo de Cultura Económica, y que sería base para que don Alfonso escribiera, treinta años después, Pasado inmediato, pieza fundamental en la historiografía ateneísta.

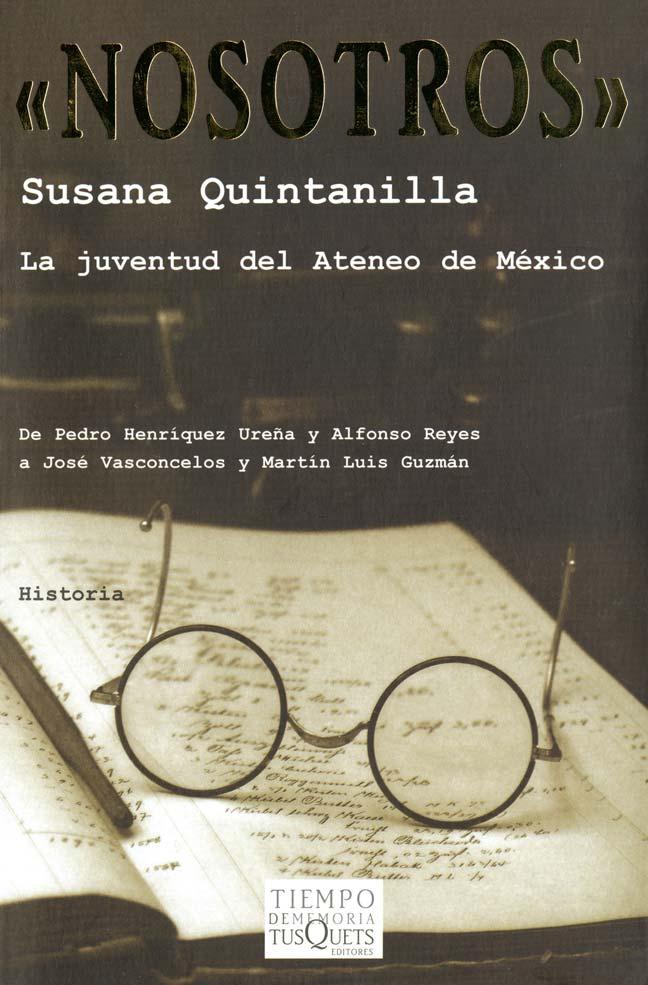

La historia del Ateneo o de los ateneístas puede ser abordada, como de hecho lo ha sido, para rastrear ideas, creación literaria, política, en suma, historia cultural. Susana Quintanilla (ciudad de México, 1956) ha optado más por la historia de los ateneístas que por la del Ateneo en sí mismo y eso se debe en mucho a la accesibilidad de la correspondencia de Pedro Henríquez Ureña con Alfonso Reyes y la de este con muchos escritores congéneres, así como del Diario del mismo maestro dominicano. El más antiguo de mis textos sobre el Ateneo planteaba la triple posibilidad de ser abordado: como grupo, como asociación civil o como generación. En el libro de Quintanilla queda clara la opción por el grupo, por el “ateneo inevitable”, ubicado en una temporalidad que sólo abarca un lustro: 1906-1911, el ocaso del Porfiriato y un leve orto maderista. A propósito de esa temporalidad, alguna vez Felipe Garrido expresó en una conferencia que si los ateneístas hubieran desaparecido al final de 1910 difícilmente se les recordaría por su trascendencia en la historia. Algunos no habían publicado más que poemas sueltos y artículos en periódicos y revistas; dos de los dioses mayores, Henríquez y Reyes, sus primeros libros. Sin embargo, por lo que llegaron a ser, su historia juvenil cobra una gran importancia. La acotación temporal a la que se ciñe el libro de Quintanilla es tan precisa como correcta.

El libro ofrece la garantía de un largo trato continuo con el asunto que trata, así como una inmersión profunda en el mar de fuentes que los propios ateneístas han dejado como memoria de sus actos. Siempre he pensado que tanto don Pedro como don Alfonso eran conscientes de que trascenderían y que era necesario dejar testimonio de todo lo que pensaron, leyeron e hicieron, incluyendo la reseña de con quiénes cenaron y en qué restaurante. Lejos de recriminárselo, se lo agradecemos. Quintanilla ofrece una eficaz intermediación entre los lectores y esa profusión de fuentes, de las que no omite los múltiples trabajos producidos entonces y ahora por ellos y “nosotros”, es decir, quienes nos hemos ocupado del Ateneo y los ateneístas.

Las preguntas que responde van desde cómo se conocieron, en torno a quiénes se reunieron, qué ofrecieron como tarea intelectual y, desde luego, en quiénes recayó el liderazgo. Así, el breve tiempo que cubre el libro va borrando a los iniciadores Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, para que emerja el ya mencionado “ateneo inevitable”: Henríquez, Reyes, Acevedo, Caso y Vasconcelos, aunque este es un tanto cuanto un outsider del propio Ateneo, según el relato de Quintanilla. A veces emergen otros, como Martín Luis Guzmán y Julio Torri, o los desaparecidos Gómez Robelo y Valenti, junto con el para-ateneísta Olea, o la presencia referencial a los Valenzuela, padre e hijo, fundamentales en la vida intelectual del final porfiriano. Con García Naranjo, como fuente y personaje, la política entra y sale, pero no deja de rodear a los ateneístas, entre otras cosas debido a que el benjamín del grupo era hijo de quien llegó a ser considerado el número dos del Porfiriato, viable sucesor del caudillo oaxaqueño, Bernardo Reyes. La reconstrucción emprendida por la autora abarca infinidad de datos particulares, precisos, significativos para la historia de esa relación. Su relato muestra cuán involucrada puede llegar a estar, pero las más de las veces se impone una distancia que la ubica como una suerte de espectadora-narradora ajena. Establece distancia entre los “nosotros” que son ellos, y ella, que es la intermediaria con nosotros, los lectores. No es que no los admire, pero se cuida de expresarlo de manera abierta. Tal vez no deja de hacer caso a una suerte de prurito crítico que la hace mantener esa distancia, o bien el volumen de hechos que maneja hace difícil el seguimiento de las secuencias, las cuales, sin embargo, jamás desaparecen o se quedan incompletas. El tratamiento es muy cuidadoso, como lo es también su escritura. Contrasta la calidez de su presentación o de sus párrafos finales con la relativa frialdad con que trata a sus personajes. En mucho, me atrevo a pensar que ello se debe a que las fuentes se le impusieron muchas veces, en lugar de someterlas a su dominio. Ese es el peligro que corre el historiador como narrador. Cuando se ciñe mucho a las fuentes, puede sucumbir por no administrarlas de manera más libre.

Como alarde de crítica tiene logros muy plenos, como el de la identificación de “Silvio”, Alfonso Reyes. Como este ejemplo hay muchos. De hecho, el libro fluye entre elementos de crítica literaria, sin ser un libro de esta materia; de pensamiento, sin ser un libro de historia de las ideas; de política, sin pretender ofrecer un dictamen sobre la caída del Porfiriato o la llegada del maderismo. Hay todo lo necesario en un libro sobre un grupo de aspirantes a intelectuales y de cómo logran alcanzar tal aspiración.

También es un libro insinuante. Al menos en dos ocasiones se presenta la proclividad de algunos ateneístas, en especial del Sócrates Henríquez Ureña, a la homosexualidad. No en balde en la amplia bibliografía en que se apoya aparece La estatua de sal, de Salvador Novo, donde este cuenta un pasaje, digamos, comprometedor con don Pedro. En la contraparte está Vasconcelos, por quien la autora, aunque no lo dice, manifiesta un claro rechazo. En su presentación casi lo trata de sex maniac, ya por sus propias referencias autobiográficas, ya por el entusiasmo que despertó en él Pastora Imperio, gran bailarina que hizo época. También dice que “no tenía buenos antecedentes como lector”, lo cual es muy discutible. Tal vez no los tenía para Henríquez, que tendía a imponer su línea, pero, aparte de la religiosidad debida a ella, la madre de Vasconcelos lo indujo a la lectura de literatura no exclusivamente piadosa. De ello hay muchas referencias en Ulises criollo. Vasconcelos era tan lector empedernido como los otros, sólo que con variantes en el gusto. Al final del libro, cuando por ser maderista los ateneístas lo eligen presidente de su asociación, no queda claro si llegó a eso por oportunista o los oportunistas fueron ellos, que lo encumbran por su cercanía con el presidente.

Historia más de los ateneístas que del Ateneo, hay ausencias notables en cuanto a la relación del ateneo inevitable, o de quienes se ubican como “nosotros”, con la generación anterior de los modernistas, si bien aparecen menciones a Luis G. Urbina, que fue socio del Ateneo, y a Rafael López. En ese sentido, un gran ausente es el doctor González Martínez, más de un decenio mayor de edad que Vasconcelos, Caso y Henríquez, pero que se comprometió con la asociación, que llegó a presidir. De hecho, uno de los puntos de interés del Ateneo es que reunió a dos generaciones cuyos extremos serían el mencionado Urbina o don Enrique, por un lado, y Reyes y Torri, por el otro. Por cierto, un desliz en la página 260 dice que “Guzmán era dos años menor que Caso y dos años mayor que Reyes”. En realidad era cuatro menor que Caso y, sí, dos más grande que Reyes. Y ya que menciono gazapos: Manuel José Othón es referido como José María (pág. 82), y Vasconcelos, además de publicar artículos en El Antirreeleccionista, publicó su tesis “Teoría dinámica del Derecho” en la Revista Positiva.

El libro, muy bien editado, tiene el cuidado de haber colocado las notas al final y no al pie de las páginas, lo cual permite al lector obviarlas si no quiere corroborar de dónde viene tal o cual información. De hecho, esa ubicación las hace prescindibles para los no especialistas. Estos o utilizan dos separadores o las leen al final, para satisfacer curiosidades. Una cuestión editorial por la que he luchado, y me siento más desvalido que Alonso Quijano al respecto, es por la publicación de un índice onomástico. ¿Hasta cuándo las editoriales mexicanas dejarán de omitir instrumento tan valioso?

Pero por encima de esas salvedades, el libro de Susana Quintanilla se ofrece como un producto muy bien logrado en su arquitectónica, en la sólida investigación que lo sustenta, en su fino y cuidadoso estilo y en la paradójica fría pasión que guarda con el Ateneo. Más apolínea que dionisiaca. ~