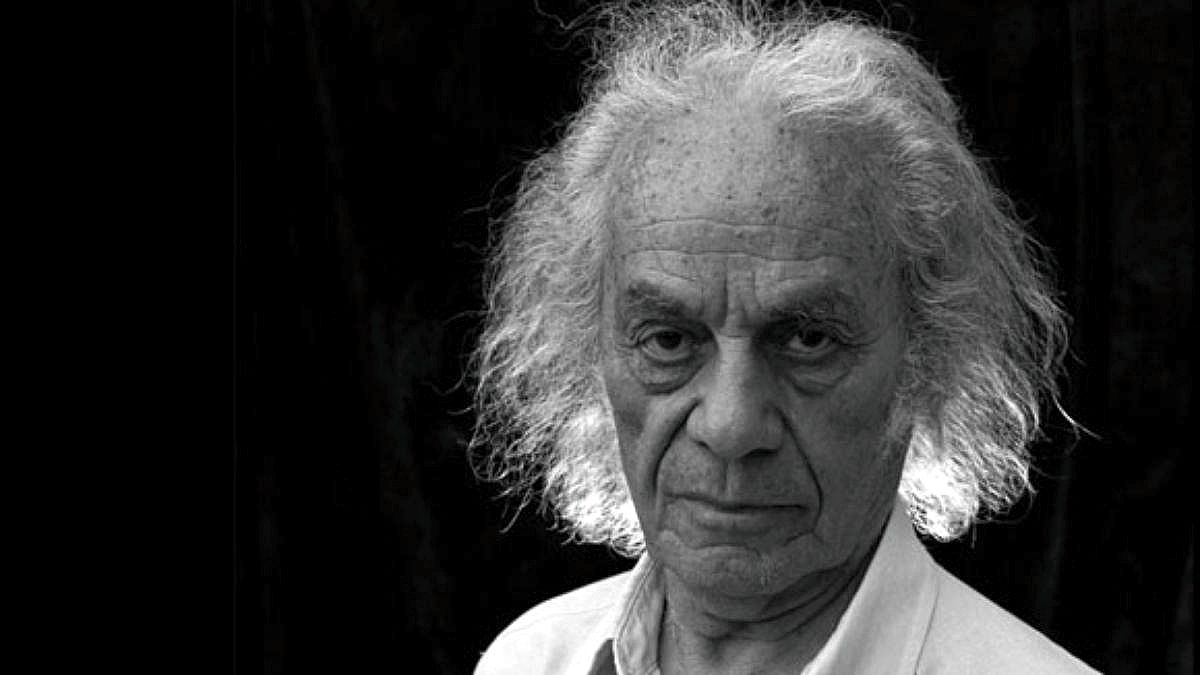

Álvaro Pombo nació en Santander, en 1939, ya acabada la Guerra Civil que habían sufrido los dos protagonistas de su nueva novela: Álvaro Pombo Caller –su tío Alvarín– y Cayo Pombo, padre de este y abuelo del autor. El primero, falangista, fue asesinado en diciembre de 1936, mientras que el segundo, admirador acérrimo de Manuel Azaña y los valores de la Segunda República, falleció tres años después de su vástago, tras una larga enfermedad.

El escritor y miembro de la Real Academia España viaja a la contienda española y a los años previos en su ciudad natal para confeccionar una atractiva novela familiar. Se trata de una obra de ficción, pero repleta de elementos y personajes reales, para la que ha manejado una enorme documentación. Es muy valorable el modo en que captura el Zeitgeist de esa España que se estaba convirtiendo, como tantas veces en su pasado, en esa viva imagen que había pintado Goya en su Duelo a garrotazos. Santander funciona casi como alegoría de tantos otros territorios españoles hacia 1934 –momento en que inicia la obra, año en que se alista Alvarín a Falange Española–, como expresa este personaje: “Nadie tolera a nadie que no sea de su cuerda porque todos tenemos toda la razón, unos contra otros. Santander es una imitación borrosa de España.”

Santander, 1936 llega a las librerías más de dos décadas después de que lo hiciese Soldados de Salamina, la cual trajo consigo un aumento de ficciones en que diferentes escritores rescataban algún episodio de la Guerra Civil, promoviendo una relación más reflexiva con el pasado. Esas obras a menudo reconstruían el pretérito de la contienda desde el presente, por lo que la acción tenía lugar en dos niveles temporales. En muchos casos, se problematizaba tanto el contenido como la forma de los relatos sobre el pasado, como hicieron Andrés Trapiello (Ayer no más) o Isaac Rosa (¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil!), y se difuminaban los límites tantas veces porosos entre la ficción y la historia, dando un papel destacado a la memoria, algo que sucede en obras como Enterrar a los muertos, de Ignacio Martínez de Pisón; El corazón helado, de Almudena Grandes, o La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina, entre tantas otras.

Aunque el boom de este formato parece haber quedado atrás, Pombo retoma algunos de los rasgos de este corpus de trabajos. Es el caso de la importancia que concede a la intertextualidad –evoca y reflexiona sobre textos de José Ortega y Gasset, Thomas Mann o Federico García Lorca–, a la metaficción, es decir, la reflexión sobre el propio carácter ficcional de la obra en el proceso de escritura: “El narrador está seguro de que sus distinguidos lectores se habrán escandalizado ya de sobra”; y, de manera muy interesante, al juego temporal, los dos niveles temporales, pasado y presente, que tanto frecuentó “la generación de los nietos” al inicio del presente siglo en sus trabajos sobre la Guerra Civil. Son varios los ejemplos que introduce Pombo: “Es difícil precisar, ochenta años más tarde, la intensidad de una desolación así.”

En la recreación del ambiente de la ciudad aparecen algunas de las temáticas recurrentes del autor, como ese retrato de una burguesía ya decadente que, no obstante, había disfrutado de tiempos de felicidad en la segunda mitad de los años veinte, con veraneo regio incluido durante la belle époque cántabra. La llegada de la Segunda República sustituyó la elegancia monárquica por la elegancia intelectual, y esto lo representa perfectamente Cayo, un ilustrado que ha sido abandonado por su esposa Ana Caller –quien se marcha a París y triunfa en el mundo de la moda– y cuyo deterioro físico se hace evidente conforme avanza el relato. En ese 1934 en que la violencia es más que palpable, Alvarín acaba de regresar de una estancia formativa en Francia, y su amigo Rafa Mazarrasa le convence para enrolarse en la Falange, lo que provoca el mosqueo de su tío monárquico Gabriel María, así como la preocupación de su padre, que lo tilda, con sorna, de “falangistón”.

Si bien, el gran logro de la novela reside en cómo el octogenario escritor consigue confeccionar un oasis de paz, ajeno al constante clima beligerante en que sumerge toda la narración, en las páginas donde se ubican los resortes más ficcionales del texto, donde la imaginación derrota a lo real: en las conversaciones recreadas de Cayo y Alvarín. Padre e hijo entienden esa realidad santanderina y española de una forma diferente, pero se adoran y respetan, por lo que la violencia, en los instantes de cháchara, queda fuera de campo, y la lucha de las calles se transforma intramuros en debates platónicos donde todo es ternura y tranquilidad. En la casa familiar se habla, mientras que en el exterior se grita. Tal es así que no molesta lo inverosímil de algunas conversaciones que mantienen ambos –el texto tiene un potente sustrato filosófico y político, y es difícil creer que alguien como Alvarín, aún en la adolescencia, pueda tener semejantes ideas y argumentaciones–, pero el diálogo se sigue con atención y se disfruta.

No son, ni mucho menos, personajes perfectos. Tienen sus aristas, y Pombo somete a sus antepasados a contradicciones. Cayo Pombo acompaña a su hijo a un mitin de Falange en Santander, y aunque haya confesado por activa y por pasiva su rechazo a la formación fascista, llega a saludar con el brazo en alto y en pie la entrada de José Antonio en el Teatro Pereda, para su sorpresa, como un gesto de respeto por la fortaleza del enemigo. Alvarín, por su parte, defiende Falange como espiritualidad militar y cree que, como ocurre en la Italia mussoliniana o en el nacionalsocialismo del Tercer Reich, a España le viene bien un poco de disciplina militar. Pero no comparte la dialéctica joseantoniana de los puños y las pistolas y entiende el asesinato como una “salvajada que cuesta encajar en la nobleza espiritual de la Falange”. Le duele que su íntimo amigo de la infancia, el socialista Tote, lo odie por haberse alistado al partido que ha traído el fascismo al país: “Eres un puto facha de mierda, Alvarín.”

En este punto está, quizás, la parte más difícil de conciliar. Es la ingenuidad que muestra el joven de diecinueve años lo que le permite a Pombo conseguir su propósito: salvar a su tío carnal y alejarlo de las maneras pendencieras del partido al que se ha enrolado. Esa bondad es lo que provoca que su sobrino, ocho décadas después, lo considere un mártir: “Álvaro murió como un mártir, es decir, como un testigo muy puro de la causa en que creía.” Sin ser igual, esa conclusión humana no queda excesivamente lejos de aquella a la que llegó Javier Cercas en El monarca de las sombras (2017) sobre su tío-abuelo Manuel Mena, falangista caído en la batalla del Ebro, también con diecinueve años. Se equivocó de bando, escribe el de Ibahernando, y tuvo una muerte absurda, por haberse dejado contaminar por la “culpa de una panda de hijos de puta que envenenaban el cerebro de los niños y los mandaban al matadero”: “Murió por nada, porque le engañaron haciéndole creer que defendía sus intereses cuando en realidad defendía los intereses de otros y que estaba jugándose la vida por los suyos cuando en realidad solo estaba jugándosela por otros.”

Entra en escena un personaje fascinante en la parte final de Santander, 1936, Wences, también preso en el carguero Alfonso Pérez en el que Alvarín muere. En los diálogos que mantienen ambos es donde Pombo empieza a construir esa estela de mártir de su familiar y lo aleja del espíritu de Falange, y para ello se ayuda de la evocación del autor de Yerma o La casa de Bernarda Alba. Escribe Pombo: “Federico, asesinado en Granada. Los falangistas le mataron.” Evoca aquí el escritor unos versos que Luis Cernuda dedicó al poeta cuando conoció la noticia del asesinato, y refiere estudios como el de Ian Gibson, centrándose en la amistad que García Lorca había mantenido con José Antonio. Aquí llega uno de los instantes más emotivos del libro y, curiosamente, una de las últimas intervenciones de Alvarín antes de su adiós. Así trata de consolar al devastado Wences, admirador del genio granadino: “Aunque nos maten, nunca nos matarán del todo. Como a Federico García Lorca, si lo han matado. Si a Lorca lo han matado, nunca lo matarán del todo. Federico García Lorca seguirá vivo, para siempre en el mundo entero.” Un precioso tributo.