Si Juárez no hubiera muerto… todavía viviría, dice la canción. Pero no es cierto: si Juárez no hubiera muerto, de todos modos hubiera muerto, porque nadie llega a los doscientos dos años de edad. Este número, por pura asociación de ideas menos uno, me recuerda al escuadrón aéreo 201, con el que México participó, en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si no hubiera habido nunca una segunda Gran Guerra? El personaje histórico que pudo haber logrado ese milagro está mencionado en el último renglón de mi novela Noticias del Imperio: la emperatriz Carlota tenía la esperanza de que la regresara a México en un pájaro de acero. Su nombre era Charles Lindbergh, y fue el primer ser humano que cruzó el Atlántico por los aires. Yo tuve la fortuna de conocer su pequeño avión, el Spirit of Saint Louis, colgado de una bóveda del aeropuerto de San Luis, Misuri, en una ocasión en que la nieve obligó a hacer una escala forzada en esa ciudad al avión en el cual yo, a mi vez, me trasladaba. Que si no hubiera habido una tempestad, yo no lo hubiera conocido.

Charles Lindbergh, como sabemos, tenía alma nazi. ¿Qué hubiera pasado si su inmensa popularidad lo hubiera llevado a la presidencia de Estados Unidos, tras vencer a Roosevelt en una elección? Este es el tema de la novela del gran escritor norteamericano Philip Roth, The Plot Against America (La conjura contra América), en la cual, en efecto, Lindbergh es elegido presidente de la Unión, su amistad con Hitler se consolida y comienzan a pasar cosas que nunca hubieran pasado si Lindbergh no hubiera llegado a la Casa Blanca. Por ejemplo, la nazificación de Estados Unidos. Pero se trata de una nazificación entre comillas, muy suave, porque a pesar del gran talento de Roth, este no se atrevió a imaginar personajes norteamericanos que fueran tan malos como los alemanes. En la novela, y ya en su calidad de primer mandatario, Lindbergh hace todas sus giras políticas viajando, él solo, en su avioncito, a diversas ciudades. Y solo también, un día despega de una de ellas y no se le vuelve a ver nunca. Se convoca a nuevas elecciones y Roosevelt las gana. Todo vuelve a su curso normal. Aquí no ha pasado nada. Pero Roth no nos dice qué hubiera pasado si Lindbergh no hubiera desaparecido en su novela y Roosevelt no lo hubiera sustituido. Pero quizás, ¿por qué no?, se podría escribir otra novela basada en los hechos “históricos” del libro de Roth, en la que Lindbergh fuera encontrado, herido, en los montes Apalache, hacer que se recupere, que vuelva a la Casa Blanca, etcétera. Nada ni nadie nos lo impide.

Por otra parte, con o sin continuación, el lector está autorizado a imaginar que, en ese caso, en Estados Unidos hubiera seguido el lento pero implacable proceso de nazificación y que con él se hubiera dado el auge de un antisemitismo rabioso, del cual, por cierto, ya había algunos siniestros antecedentes, y a suponer que México hubiera sido arrastrado por el mismo torbellino. ¿Por qué no? Después de todo, en esa época le vendíamos grandes cantidades de petróleo a Alemania, y Hitler nos tenía en la mira: según Hermann Rauschning, en su libro Hitler me dijo, el dictador consideraba a México como otro El Dorado. Cabe pensar, cabría de hecho escribir una novela sobre qué hubiera pasado entonces si Hitler y Lindbergh se hubieran disputado el dominio, y con él el petróleo de México. ¿Una guerra entre dos potencias nazis? Y otra novela sobre quién hubiera ganado, y lo que entonces hubiera pasado.

De cualquier manera, nos hubiera quedado el consuelo de que los buquetanques Faja de Oro y Potrero del Llano jamás hubieran sido hundidos. Pero tampoco hubiera habido nacionalización petrolera y, me temo, hoy no estaríamos –y tampoco desde hace varios decenios– celebrándola y hundiéndola al mismo tiempo.

No existe la historia virtual, porque todos los intentos de escribirla, todos, desembocan en la ficción. Existe, sí, la novela ucrónica, que es la que se basa en qué hubiera pasado si algo no hubiera sucedido: por ejemplo, si César no hubiera cruzado el Rubicón. O en lo que hubiera pasado si algo sí hubiera sucedido: por ejemplo, si los alemanes sí hubieran invadido Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. La utopía es lo que no tiene un lugar: la palabra, como sabemos, fue inventada por Tomás Moro, para bautizar el libro en el que habla de una república imaginaria. A Moro se le adelantó Platón con La República –una utopía, sin duda, aunque el filósofo griego no conociera entonces la palabra– y le siguió, entre otros varios, Tommaso Campanella con La Ciudad del Sol. Y ucronía es lo que no tiene un tiempo. En este último género se han distinguido algunos escritores de habla inglesa: por ejemplo, Winston Churchill escribió un cuento sobre lo que hubiera pasado si Lee no hubiera ganado la batalla de Gettysburg, y Chesterton una narración sobre lo que hubiera sucedido si don Juan de Austria sí se hubiera casado con María, reina de Escocia. Pero quizá la narración ucrónica más ingeniosa de todas es la del estadounidense Philip K. Dick, quien describe un universo en el cual los alemanes y los japoneses sí ganaron la guerra, pero en el que circula un libro ucrónico en el que a su vez se describe lo que hubiera pasado si los alemanes y los japoneses no la hubieran ganado: y este segundo mundo es, desde luego, la realidad, lo que sí pasó de verdad en verdad. Una idea digna de Borges.

¿Y si Zapata no hubiera muerto?, ¿todavía viviría? Es muy poco probable: tendría ciento veintinueve años de edad. Pero nada nos impediría escribir una novela en la que contaríamos que Zapata no fue asesinado en la Hacienda de Chinameca. Por supuesto, no tendría chiste, y no habría novela, si lo matamos unos cuantos días después. No, tendríamos que hacerlo vivir cuando menos unos diez años más e imaginar que Zapata sí se sentó, no por diez minutos, sino por un largo tiempo, en esa silla presidencial que Obregón solía contemplar desde Topolobampo. ¿Qué hubiera pasado entonces? Una posibilidad: Zapata manda matar a Obregón, a Pancho Villa, a Carranza, a Calles, a todo el mundo. Nombra entonces ministro de la guerra a Felipe Ángeles y este le aconseja: uno, que despoje de los inmensos latifundios que tienen en territorio mexicano a los Guggenheim y William Randolph Hearst –Citizen Kane–; dos: que nacionalice el petróleo. Estados Unidos, alarmado, nos invade. Al mando de sus tropas viene Pershing, quien ya no tiene a un Doroteo Arango a quien perseguir y que, en lugar de desembarcar en Francia y gritar: “¡Aquí estamos, Lafayette!”, llega a la ciudad de México y grita: “¡Aquí estamos, Madero!” Zapata, el dictador comunista, es asesinado, y Estados Unidos, en seguimiento de la Doctrina Monroe y de su Destino Manifiesto, gana una batalla más en aras de la democracia continental. Pero también podemos imaginar una novela en la cual Estados Unidos, en lugar de invadirnos, decida llenar de oro no tanto las arcas de México como los bolsillos de Zapata, y este, seducido, instala en México el reinado de la corrupción, y un partido único, el PIRDZ, o Partido Institucional de la Revolución Democrática Zapatista. Es entonces Ángeles, quien a pesar de haber tenido dedos muy largos nunca fue ladrón, el ejecutado.

Se suscita una segunda revolución; Zapata es derrocado y se exilia en París para juntarse veinte años más tarde con don Porfirio en el cementerio de Montparnasse, viejo, gordo, calvo y sin bigotes, tras una vida libertina compartida en grande con su amigote Simón Patiño, el “Rey del estaño”. Años después, el subcomandante zapatista Marcos no hubiera sido subcomandante, no hubiera sido zapatista, y ni siquiera se hubiera llamado “Marcos”. Pero… ¿es esa una buena historia? No, yo creo que, después de todo, es más divertida, incluso más creíble, más convincente, la Historia real, así, con mayúsculas. Por supuesto, la Historia nos engaña siempre, pero uno siempre la perdona porque cada uno de sus amantes estamos convencidos de que es a los otros amantes a los que miente, y no a uno. En cambio, la historia “virtual” o “ucrónica” nos miente a todos por parejo.

En una novela, aunque todo puede pasar, y de hecho muchas cosas pasan, nada, en realidad, pasa. Su tiempo es el de nunca jamás. Me explico a continuación. El novelista peruano Mario Vargas Llosa dijo, en una ocasión, que la literatura es mentira –si bien más tarde se encargó de matizar esta afirmación. La literatura no es mentira. Una novela, cada novela, es un pacto entre el autor y su lector. El autor cuenta algo como si hubiera sido verdad, y el lector lee lo contado y lo acepta como si hubiera sido verdad. Se trata, pues, de una simple convención que convierte a autor y lector en cómplices de una hermosa conspiración cuyo objetivo es el de dar vida a una ilusión, no a una mentira. Por eso, aparte de algunos experimentos que se agotaron en sí mismos, como el de Michel Butor en La modificación, donde se nos cuenta una historia en tiempo presente, toda novela, toda narración tiene que estar escrita en tiempo pasado, porque es eso lo que pretende contar y lo que espera el lector que le cuenten: lo que pasó, no lo que hubiera podido pasar, o peor, lo que no pasó. De este imperativo no escapa ningún libro de ciencia ficción que se ocupe de lo sucedido dentro de mil o diez mil años: si la acción ocurre, por ejemplo, en el año 5003, lo que en ella se narra se cuenta como algo pasado: autor y lector –mediante la convención que se establece entre ellos– se sitúan en un tiempo no determinado, pero que de todos modos es posterior al año 5003; diez, cien, mil años después.

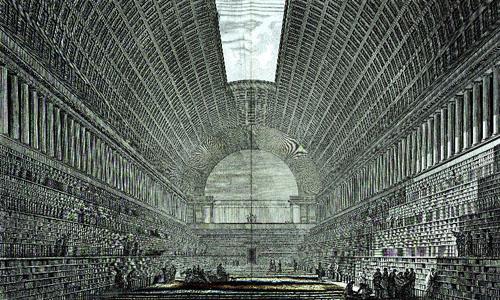

De aquí el escasísimo y efímero éxito que siempre han tenido las novelas ucrónicas. Las obras de H. Beam Piper, Keith Roberts, Randall Garrett y Robert Silverberg, entre otros autores de ucronías, duermen en los anaqueles de las bibliotecas públicas el sueño de los muertos. Porque, como decía, al lector le interesa lo que pasó, no lo que no pasó.

Otro serio inconveniente es que todas han tenido siempre que prenderse, con alfileres, a un hecho histórico real. No se puede narrar lo que a un individuo le hubiera pasado si ese día no hubiera perdido el tren que toma siempre cada mañana o lo que no le hubiera pasado si no lo pierde. ¿O sí se puede? Recuerdo lo que, al parecer, es una excepción: la película Przypadek de Kieslowski –autor también de Azul, Blanco y Rojo–, en la cual se cuentan tres posibilidades de lo que le hubiera ocurrido al protagonista si sí hubiera hecho una cosa, o si no la hubiera hecho, y la trama tiene que ver precisamente con un tren. Bueno, en realidad lo que recuerdo es lo que me contaron de ella, porque nunca la vi. Si la hubiera visto, quizá no la hubiera comentado en este artículo. Ah, se me olvida otra excepción. Una película que sí vi y que debería ver todo el mundo, por bonita, ingenua y sentimental, dirigida por Frank Capra en 1946: It’s a Wonderful Life, en la cual se cuentan las desgracias que hubieran ocurrido en un pueblito norteamericano si el personaje principal –actuado por James Stewart– nunca hubiera nacido.

La mentira, en una novela no ucrónica, común y corriente, es otra cosa que no tiene perdón de Dios y, lo más grave, tampoco del lector. Sucede así con Los versos satánicos, un libro que a Salman Rushdie le fue inspirado por Gabriel, no el Gabriel, Sidna Djibril, que le hizo la Revelación a Mahoma, sino otro Gabriel: García Márquez. En esa obra, intento fallido de calca anglopakistana del realismo mágico –o más bien yo diría de la magia realista– se nos narra una maravillosa peregrinación del pueblo de Titlipur precedida por Ayesha, una doncella vestida siempre de mariposas vivas, rumbo al Mar de Arabia, que se abrirá en dos para permitirles el paso a los creyentes, al igual que el Mar Rojo se partió para que los judíos pudieran huir de Egipto. Y unas páginas más adelante se nos dice que no, que nada de eso fue cierto. Que sólo era parte del argumento de una película en la que el actor principal y protagonista de Los versos satánicos iba a participar. Algo semejante ocurre en Huckleberry Finn, novela en la cual no sólo se engaña al personaje principal: también al lector, hasta que el engaño se descubre sólo unas páginas antes del final. Desde luego, hay una diferencia: esta obra de Mark Twain es genial. La de Rushdie no lo es.

El padre de nuestra emperatriz Carlota, Leopoldo I de Bélgica, estaba muy enamorado de la princesa Charlotte de Inglaterra. Pero esta se le murió y entonces Leópich –como lo llamaba Carlota– se unió con Luisa María de Francia. Cuando nació la única hija de este matrimonio, Leopoldo decidió, en memoria de la novia perdida, ponerle su nombre, Charlotte, mismo que en México se transformó en Carlota. Yo me pregunto: ¿Y si Charlotte la inglesa no hubiera muerto? La respuesta es obvia: Carlota no hubiera nacido nunca. Probablemente la invasión francesa y la imposición en México de una monarquía al frente de un príncipe europeo sí hubieran tenido lugar, porque de todos modos Napoleón III, su esposa Eugenia, Gutiérrez Estrada y el propio Juárez –y con él la deuda externa– sí hubieran nacido. Pero muy probablemente ese príncipe no hubiera sido Maximiliano, porque este no se hubiera casado con Carlota, la mujer que lo convenció de venir a México, y entonces yo no hubiera escrito jamás Noticias del Imperio, y nunca hubiera habido un Charles Lindbergh –ni siquiera el Lindbergh de la novela de Roth– que la rescatara, en la realidad o la fantasía, para traerla de regreso desde el castillo de Bouchout. ¿Se imaginan ustedes mi tragedia personal? Yo no, porque si Carlota no hubiera nacido, yo nunca me hubiera enterado de ese hecho, o mejor dicho de ese no hecho, y tampoco de que, al no nacer Carlota, no hubiera tampoco nacido mi novela.

¿Y si yo no hubiera escrito Noticias del Imperio? ¿De todos modos Letras Libres me hubiera invitado a escribir esta colaboración? Lo dudo. Pero se trata, claro, de una hipótesis ucrónica –expresión que, no se me oculta, resulta pleonástica. El caso es que aquí está el artículo y, con la venia del lector y su perdón por la abundancia de gerundios, se lo dedico a él por medio de unos versitos:

Si esto que estoy escribiendo

jamás escrito lo hubiera,

no sé qué estaría yo haciendo,

y tú, lector en espera,

tú no lo estarías leyendo. ~