Cantar, contar y bailar. Estos tres verbos podrían describir a cabalidad la obra más reciente de Mónica Ojeda, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, una novela coral de casi trescientas páginas dividida en siete secciones cuya trama narra una travesía por la mística cordillera de los Andes y sus volcanes.

La historia oscila entre el año 5540 y el 5550 del calendario andino; un futuro cercano que, en el calendario occidental, sería poco después de 2030. Si bien en un inicio los hechos parecieran ocurrir en un sitio alejado de lo conocido, basta adentrarse en ese mundo de ficción para saber que emula al nuestro: presenta una vida gobernada por la muerte, amenazada constantemente tanto por la naturaleza como por el narcotráfico y la violencia, la injusticia y la pobreza, donde la autodefensa barrial es lo único que puede ofrecer un poco de seguridad; violencia real que obligó a la autora a dejar su país, un “territorio deshecho” donde “toditas las ciudades estaban enfermas de tanto espanto”, lo que habla a su vez de la vulnerabilidad experimentada debido a la hostilidad del espacio.

Nicole es la joven protagonista de esta historia quien, junto con Noa, su mejor amiga, realizará un recorrido entre montañas y volcanes buscando escapar de la realidad a través de estados alterados de conciencia. A la par, Noa tiene otro objetivo: encontrar al padre que la abandonó de pequeña. Una particularidad de Noa es su ausencia de voz, solo la conocemos a través de narradores testigo, como su propio padre.

Ambas asisten por primera vez al festival Ruido Solar, donde los rituales y la poesía “tecnochamánica” generan alucinaciones colectivas y atraen a los desaparecidos que no vuelven a sus hogares pero sí a esa fiesta año tras año. En palabras de Nicole, “fuimos llamadas al Ruido por una voz geológica: la erupción del Sangay”. Un desastre natural convoca a esta fiesta, donde solo está presente la furia de la tierra, que, a diferencia de la del hombre, no es cruel. El festival dura siete días, por lo que deben acampar ahí. En el camino encuentran a otros personajes que ofrecerán su compañía y reflexiones, como el Poeta postapocalíptico, Mario, Pamela y Pedro.

La experiencia musical detonada por los “Chamanes Eléctricos que, además de tocar guitarras, bajos y teclados, usaban quenas fabricadas con alas de cóndor” estará acompañada de alcohol, narcóticos y una sexualidad exacerbada. El cuerpo puesto al límite en búsqueda del éxtasis o “el rapto”; un arrebato.

Los instrumentos musicales que orquestan el festival son peculiarísimos: “La flauta es el primer instrumento de la historia, nos dijeron, fue hecha con hueso de bestia, ¿cachai? La vida y la muerte del animal silban por estos agujeritos, oigan y vean”; artefactos legendarios, instrumentos hechos con cadáveres de animales para “hacer sonar a la muerte”, pues los músicos “eran místicos del ritmo, excéntricos que elegían pensar el arte como una forma de magia que los salvaría de los desastres”. Lo animal y lo humano vinculado a través del sonido, de entonaciones, percusiones y vibraciones específicas. La música como un lenguaje otro para transmitir lo incomunicable, “la música hace presente al ausente, […] levanta a los muertos, llama a quien no está” porque “el oído es una puerta a lo que no es de este mundo”.

Los saberes ancestrales de los pueblos precolombinos, sin lo “endiablado” de los españoles, transmitidos mediante la tradición oral tienen un lugar primordial en esta novela, así como la adoración a los elementos naturales. El gótico andino en todo su esplendor: lo sobrenatural de la magia, sus rituales y hechizos. El canto que conjura. El canto que calma a la tierra. El canto que trae de vuelta a los muertos. Palabras en quechua, leyendas incas y mitos antiguos se intercalan de forma natural con lo contemporáneo. La leyenda de la Siguanaba, del Árbol de los Relinchos, del cóndor, de los gagones, la de las sirenas andinas Quesintuu y Umantuu o la de Manchay-puito –instrumento de música fúnebre– son algunas de las historias tradicionales entretejidas en estas páginas.

El motivo literario de la búsqueda del padre ofrece, como complemento, la propia voz de este mediante notas fragmentarias y poéticas en los Cuadernos del Bosque Alto. El hombre vive en la casona familiar heredada por su madre, de quien además recibió el gusto por apreciar la muerte. “Al igual que los ciervos, las palabras tiemblan y corren si se las apunta con un rifle. Son veloces. Cuando las escribo puedo domesticarlas, hacerlas una casa”, afirma en uno de sus apuntes. La casa embrujada como arquetipo del terror y el contraste entre este espacio cerrado y el escenario abierto de la cordillera; el arquetipo de la bruja –específicamente andina–, mismo que la autora ha trabajado en obras anteriores (en especial en su libro de cuentos Las voladoras, 2020), se representa a través de la abuela de Noa, madre de Ernesto, a quien Noa conoce gracias a un cuaderno de canciones, rituales, conjuros y recetas y con quien se identifica al grado de encarnarla.

En esta fiesta del sol con “música tradicional y moderna, popular y astronómica”, combinación perfecta de antigüedad y actualidad, “cada quien lleva a cuestas su mal y lo danza. Cada quien se mueve con el peso de lo suyo”. La música hace bailar a cada cuerpo, es “la excitación como resistencia a la muerte”: el movimiento, la agitación como manifestación de la vida que se resiste a ceder, a silenciarse. A ser silenciada.

Presentes están también el yachak o chamán, guía entre el mundo espiritual y el natural, quien busca el equilibrio, quien “habla la lengua secreta que une a los hombres y a los animales con el mundo de arriba y el mundo de abajo”. Más específicamente, chamanas como Nina Simone o Chavela Vargas, “cantoras que soltaban criaturas de aire por la boca”. Las warmis (mujeres) cantoras que encantan allá arriba, en la montaña, lejos de Choneros, sicarios y balaceras, de los colgados y decapitados que proliferan abajo, en la otra realidad; que se multiplican y crecen porque al virus del crimen no hay quién ni qué lo detenga. Solo queda huir, escalar montañas y llamar a lo más sagrado a través del poder del canto y del baile.

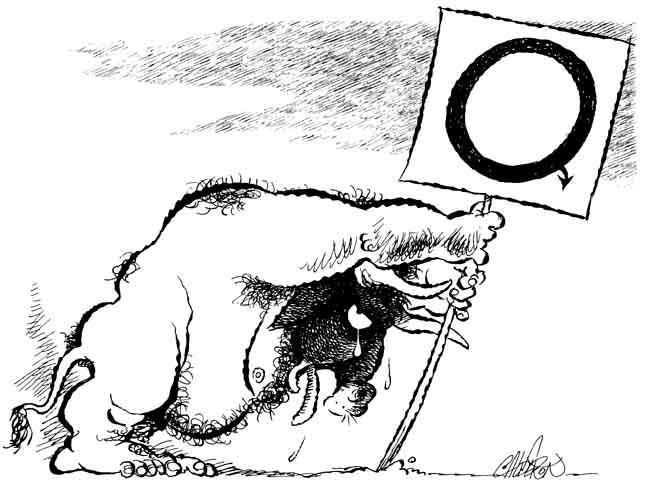

Como contraste, lo discreto. Lo desapercibido. Los significados del silencio, preludio a lo atroz. Mónica Ojeda se enfoca en el movimiento de lo aparentemente quieto –la roca–, en lo imperceptible, para describirlo de forma acertada, para diseccionarlo y comprender cada elemento que lo integra, por mínimo que sea. Ojeda demuestra que ningún sistema vivo conoce la quietud, que ni en el mayor silencio existe la calma. Concibió una oda a los volcanes, “lagrimales de la tierra”. Un ritual que conjura lo animal y la naturaleza, la naturaleza de lo animal; una canción donde la pulsión de vida y la pulsión de muerte danzan al unísono y ascienden en una espiral que se disipa en lo más elevado, pues “la música ama la muerte porque la vence y ama la vida porque la eleva”.

La voz se estimula con el canto, el cuerpo se activa con el baile, la mente se excita al contar. El cuerpo entero se configura con esta literatura. Ojeda maga, chamana, nos hace bailar con su lírica al son de la montaña. ~