En el gineceo

Cada vez que volvía a Guadalajara, Juan Soriano peregrinaba al museo regional para contemplar un cuadro anónimo del siglo XVIII que lo obsesionó desde la infancia: Alegoría de las carmelitas. Un ejército de monjas se reúne, se agolpa, para adorar al Niño Dios. En una fotografía tomada en alguna de esas visitas, Juan mira fijamente, o mejor dicho, interroga a la pintura, en busca de un significado ulterior. La escena, para él, debió de ser misteriosa y familiar. En esas mujeres y en ese niño solo y único, Juan veía una representación de su propia vida: “Soy el único hombre… mis nanas se creían mis dueñas. Yo era su Niño Dios.”

No sólo sus nanas “lo quisieron –recordaba– sin dejarlo respirar”: “Trece tías presiden los recuerdos de mi infancia. Trece tías vestidas de negro que caminaban lentamente a lo largo de extensas habitaciones llenas de muebles austríacos. Se detenían junto a alguna mesita y ordenaban objetos menudos. Siempre tenían el aire de estar posando para invisibles fotógrafos.” Él sería muy pronto ese fotógrafo del universo femenino, en todas las edades, en todas las situaciones: cotidianas, fugaces, sutiles. “De niño fui espectador de la vida de mis hermanas, las veía arreglarse para el baile de palacio y retenía cada detalle: los pliegues y plisados de las faldas, el carbón de los ojos, la raya en las medias de seda, los peinados a la garçonne”. Una era humana, otra deslumbrante, otra más, juguetona y marimacha, como la nana María, que se vestía de hombre mientras la tía Meche bailaba y se emborrachaba. Y, en el centro del cuadro familiar, generala de aquella tropa, la madre, a quien apodaban “La Leona”: “Creo que en torno mío hubo demasiadas mujeres, todas como mamás. Me cuidaban y me querían demasiado, me abrazaban, me asfixiaban y luego me abandonaban. Era natural.” ¿Cómo retenerlas? ¿Cómo librarse de ellas? ¿Cómo salir de ese sueño? Viéndolas a distancia, como a su madre:

Creo que entré al mundo en el momento en que me levanté del suelo, empecé a caminar y vi de lejos a mi madre contra el cancel de la puerta que daba a la calle. Me sentí libre de moverme solo e irme corriendo. Antes me la viví colgado del cuello de mi madre. Recuerdo sus brazos, su olor. Yo, Juan, era como su piel, su cabello o su brazo; no podía hacer nada sin ella. En el momento en que la vi a lo lejos ¡qué cosa extraordinaria! ¡Esa imagen de mi madre lejos de mí es la primera sensación de absoluta felicidad!

Verlas a distancia era retratarlas. A las hermanas, las tías, las nanas, las niñas de las nanas, la madre. Pintarlas con ferocidad, inclemencia y ternura. A los catorce años pinta a su hermana Marta con colores, pinceladas y encuadres reminiscentes de Van Gogh, pero Juan desde entonces no imita, pinta como ve: las facciones a veces desmesuradas, las asimetrías reveladoras. Hacia 1938, cuando dejó Guadalajara para radicar en la capital de México, las había pintado a todas.

Las conoce, pero no deja de indagar en ellas. Y pese a que para él no hay misterio, lo que Soriano nos comunica de ellas es totalmente misterioso. Están ahí, rotundas, poderosas, delicadas, sensuales. Nunca entregadas, siempre dueñas de sí. Para Soriano, el mundo de la mujer es el de la presencia de la mujer en el mundo. Carnalidad y bruma. Como en Jardín misterioso. Una madre y sus hijas, o tres hermanas en el claro de un bosque, y en ese claro unas ruinas, y en esas ruinas: ellas. Una juega con un cachorro, otra busca un abrazo y la tercera, un tanto esquiva, la rehúye. Están sin por qué; son, siempre han sido, siempre han estado, desde que Juan nació, como el Niño Dios, rodeado y adorado por un beatífico y enloquecido tropel de mujeres.

El vidente

Juan está solo y no lo está. Hay un hombre junto a él. También está solo. Es su padre, de quien heredó la tez, los ojos claros y translúcidos, y mucho más. Según el testimonio, por momentos delirante, que Juan confió a Elena Poniatowska, su padre había sido político, actor, presidente municipal, dramaturgo, revolucionario, orador, masón, borracho, mujeriego, parrandero. Pero entre sus muchas encarnaciones, hubo una que marcó de manera particular al niño que lo veía todo: era espiritista.

En la leyenda o la historia familiar, el padre –tinterillo de comisaría– había descubierto al autor de un atraco con los poderes adivinatorios de su mente. A partir de entonces se habría vuelto famoso:

El espiritismo estaba de moda y mi papá más. Donde quiera hablaba en público, decía oráculos, adivinaba el futuro, volaban cortinas, entraban las ánimas en pena, se manifestaban por medio de toquecitos en la puerta, tintineaban los candiles, alguna gritaba que la habían acariciado; las presentaciones eran cada vez más espectaculares.

“Conocí el mundo de los espíritus por mi papá, que fue medium y llenaba el aire de ánimas.” Juan vio o creyó ver cómo el vidente se ponía pálido, cambiaba de voz, y resistía impávido que le clavaran alfileres. “Lo envolvían desnudo, le hacían así, una sacudidita, y salían flores.” ¿Recuerdos?, ¿imaginerías? El caso es que Juan “se sentía muy iluminado por el heroísmo de [su] padre”. Juan supo desde siempre que ese asomarse al otro lado de las cosas estaba permitido por la vía paterna. Y de ese tráfico intenso que desde entonces se impuso, Juan traería, de ese mundo a éste, visiones preciosas, imágenes que nos vienen del lado del sueño.

Juan, como su padre, veía cosas que nadie más veía: ventanas abiertas al más allá, bosques encantados, barcas flotando en la eternidad, frutas animadas de extraña vida, y animales (los nahuales de Soriano), gatos empavorecidos o espectrales vaquitas, fantásticas y elementales, pastando en lo alto de un cerro azul verde. Ondulantes y áureas, las nubes flotan por encima de aquellas vacas impávidas que están ahí y no están. Son las mismas que casi le costarían la vida en un accidente en los años sesenta. Arrolladas y muertas, reaparecen traídas por Juan desde la muerte a la vida.

Oficios en Tlaquepaque

Soriano, flaquito, pequeñito, que durmió en su cuna hasta los quince años, descubrió a muy temprana edad sus facultades creadoras. Mientras contemplaba los ires y venires del ejército femenino, pintaba caracoles, sirenas, magnolias; inventaba juguetes rodantes y carrozas con cajas de perfumes y caballos de alambre; modelaba muñecos con masa de tortilla; aprendió sastrería, trabajó con barro, se aventuraba a los teatros de farándula para retratar en yeso a las actrices españolas y frecuentaba a los titiriteros para elaborar figuras talladas. Mientras el padre fungía como presidente municipal de Tlaquepaque, Juan aprendió oficios antiguos en una tienda de españoles, cuya dueña era amiga de la familia:

Conservaban los moldes antiguos de la Colonia, de animales, quimeras, caballos, reyes magos con colores muy fuertes de anilina aún más llamativos que los barrocos, todas las figuras de nacimiento y jarrones gigantescos que se decoraban con pinceles de cola de perro. Me enseñaron a manejar esos pinceles. El barro con agua era gris. Yo pintaba sobre el barro mojado, luego metían el jarrón al fuego y salía azul, verde y amarillo. Alucinado, creía en los milagros. Con mi pincel cola de perro pintaba flores y ramas y pájaros y figuritas. Metían el jarrón al horno y al sacarlo había cambiado el color, y yo embobado.

En esas andanzas conoció a su primer maestro perdurable: Jesús Reyes Ferreira, a quien Chagall consideraba su homólogo mexicano. Chucho lo incorporó a su taller, ponderó su talento, y fue su mentor en el infinito tianguis de la artesanía mexicana. Le enseñó a reconocerla, a recrearla, y también a falsificarla: retratos de monjas coloniales, profesas y coronadas, antigüedades sobre hojalata, santos de bulto, ángeles, esculturas, tepalcates. Con él aprendió a pintar sobre papel de china: cristos, gallos, caballos, pericos, jarrones, esqueletos. Allá nacieron sus altares y ofrendas, esa profusión de flores y frutas de colores intensísimos, a punto de estallar, que es quizá una de las aportaciones más valiosas de Juan Soriano al mestizaje artístico de México.

En el centro y origen de la imaginería de Soriano estaría su niñez: “Siempre fui infantil, hasta la fecha lo soy.” Los habitantes de su pintura son a menudo niños encantados, pero sobre todo niñas, “las niñas que desde mi infancia me tienen embrujado”.

La niñez retratada en sus baños, sus juegos. Y tanto como la niñez viva, le atrajo la niñez muerta. Pero en Soriano la muerte no niega la vida. Sólo así se explica un cuadro tan portentoso como la Niña muerta. La niña reposa en medio de un lecho de flores. En torno suyo hay coronas multicolores en forma de cruz. En el centro, ella –lívida, boquiabierta, con los ojos perdidos y la tez ocre, como el polvo, como la tierra– sostiene un ramo. Es una novia-niña vestida de blanco que se une en nupcias con la muerte, una muerte trenzada con la vida. El lecho mortuorio es una trajinera rumbo al cielo, y al Mictlán.

Rebeldías

Al recibir el premio Velázquez en España, Soriano explicó: “Me rebelé contra la familia, contra la tradición, y contra la propia pintura… Ante mi rebelión, en mi casa decían que iba a convertirme en franciscano, que iba a morirme de hambre en la bohemia…” No se moriría de hambre, pero por algún tiempo su rebeldía fue caótica, como la de sus padres. Esa locura lo atormentaba, pero lo alimentaba también: “Yo no cambiaría una hora, un minuto de los más significativos de mi infancia por nada en el mundo… Después de unos quince años en Guadalajara, no me ha sucedido nada más importante.”

Las escenas entre el vidente y la Leona que rememoraba eran de verdad alucinantes: golpizas, traiciones, reconciliaciones, cuchilladas. Se amaban y detestaban. Pero de esa experiencia familiar no podría ni querría “curarse”. Por el contrario, la atesoraba como un pozo de autenticidad, de libertad y rebeldía:

No se me ocurriría tenerles rencor a mis padres. A fin de cuentas no me importaron sus pleitos, sus infidelidades, su promiscuidad, su inconciencia porque no forzaron mi destino; jamás me violentaron aunque entre ellos se diera la violencia. No me quitaron fuerzas para crear; al contrario, en mi niñez está mi fuerza. Por ellos supe que si el arte es verdadero rompe el manierismo, las reglas, las convenciones. Ellos se rompían una vajilla encima. Cuando conocí a otras familias vi que todas éramos igual de irregulares. Lo que sí, la nuestra era incapaz de fingir.

No fingió al confiarle a su padre su homosexualidad. Al vidente no le importó que no fuera como él, macho entre machos; por el contrario, presumiblemente lo cobijó, lo amó. Era igual a él, era él, en una zona profunda del alma. Con todo, esa rebeldía tuvo largos periodos de desvarío. Se creía un “Rimbaudcito”. Se ponía unos “cuetes terribles”. Amanecía en el Tenampa. Se complacía en vejar, insultar, desquiciar. Se orinaba sobre las mesas en las fiestas. No quería vivir. Por fortuna, su rebelión encontró siempre cauces creativos. “Rebelarse es humano –repetía–, tal vez lo más humano.”

El rebelde –como ha visto Paz– no es el revolucionario. A Soriano no le interesa la Revolución, esa “doctrina armada” (de fusiles, ideas, pinceles, doctrinas) que hechizó a Diego Rivera, a Siqueiros y, en menor medida, a Orozco. Soriano fue rebelde porque nunca se plegó a una escuela ni se ajustó a una tradición: “No tengo seguidores, giro aislado.” Su ruptura inicial fue, precisamente, con la LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios), en particular con su maestro Santos Balmori. Por un tiempo (como Paz) participó activamente en la militancia cultural. Hacia 1980, recordaba los años treinta con repulsión:

Yo iba a todo, a las manifestaciones antigobiernistas, a las obreras y me sentía exaltadísimo, no sabía a quien iba a salvar ni de qué porque no puedes salvar a nadie ni de su imaginación, ni de su tristeza, ni de su miseria, pero yo marchaba por las calles sintiéndome el redentor del mundo. ¡Hasta cargué pancartas! […] Nunca me puse a pensar ‘¿Qué es el comunismo?’, pero firmé una enorme cantidad de manifiestos socialistas, de llamamientos para encarrilar a la gente. Hoy pienso que a lo mejor estos desplegados que firmaba tan inconscientemente sirvieron para que en Rusia mataran más gente.

Igual que su amigo Octavio Paz, comenzó a distanciarse. La rebelión de ambos era estética y también moral. “Quizás en LEAR adquirí –decía Soriano– ese horror que siento por los cuadros de tema, ya sea político o religioso”, esa manía de “reformar la vida” que la Revolución tenía en común con la Iglesia Católica. Soriano, en particular, resentía cierta inercia fácil en la pintura de “Los tres grandes” y un vago elemento de inautencidad: “No eran como me los habían pintado. Ni siquiera se parecían en sus obras. Hablaban de otro modo que sus pinceles. Discurrían acerca del pueblo y se creían sus salvadores mientras su preocupación íntima era vender…” De las mujeres de la Escuela Mexicana de Pintura prefería decididamente a María Izquierdo sobre Frida Kahlo: “No me cayó bien. Hablaba como el ‘chairas’ y no sé cuántas madres. Uno no debe aspirar a hablar como peladito. Uno debe hablar como uno. Frida cayó en la representación.”

Por seguir su camino prestó poca atención a las modas. Fue rebelde en su vida por no ajustarse a los patrones convencionales. En su obra esa rebeldía se planteó de muy diversas formas. Cuando lo común era la exaltación de lo popular y masivo, optó por el retrato íntimo. Cuando en los años cincuenta la “generación de la ruptura” experimentaba con formas abstractas, él volvería los ojos a Grecia y al cuerpo. Sería colorista en épocas de grises, sensualista en momentos solemnes. Una de las pinturas que mejor expresa su rebeldía ante lo convencional es la Novia vendida, dura escena de provincia en la que un paterfamilias –ausente– pacta el matrimonio de su hija por interés. Está la novia, pero en el espejo enmarcado que le tienden su rostro es el de la muerte. Un matrimonio por interés es un sepulcro. Una mujer desnuda, rotunda y libre, la atiende, mientras, al pie del cuadro, una niña, eléctrica y valiente, lidia con un toro bravo, jalándole la lengua. La escena está coronada por unos ángeles.

El exilio español

El arribo de los españoles exiliados en México le cambió la vida a Juan Soriano, lo acercó a las ideas y le regaló el amor. Varios de ellos le prestaban libros, y al notar que entendía, lo impelían a leer. Le hicieron ver que detrás del arte había una idea, y detrás de la intuición, una estética.

El Café París fue la universidad de Soriano. Allí conoció a los poetas, pintores, filósofos, editores del exilio, como la escritora y filósofa María Zambrano: “Insistió en que mi creación artística era primigenia, nunca primitiva o primaria, absolutamente nueva, algo pálido que sale de la oscuridad y la ilumina: has de cuenta el sol. ‘Tú, Juan, eres auroral.’ Le interesaba mucho la Diosa Aurora, hija de los profundos abismos de la noche; le tenía un amor muy particular. Que me comparara con ella, me impresionó.” En el Café París convivió con el dulce, estentóreo y bíblico León Felipe; también conoció a José Gaos, que orientaba sus lecturas. El exilio español le dio densidad a la obra de Soriano. Está, por ejemplo, La mano y la caricia, obra inspirada en un libro de José Gaos. Idea vuelta forma. Filosofía que entra por los ojos y sale por los dedos transfigurada en un chisporroteo de líneas verdes que ascienden y se pierden en un cielo de vértigo. El pensamiento, reflejo y reflexión del mundo, vuelve a ser mundo, cosa entre las cosas, color. Es una mano extendida que apunta sus dedos verdes hacia el cielo, pero también es el fruto del exilio, el efecto de la hoguera que incendió una nación.

Hijo del exilio español era también el joven Diego de Meza, compañero de Soriano por varias décadas. Inteligente, culto, refinado, le abrió a Juan un arcón de lecturas (Ariosto, Dante, Pérez Galdós) y de recuerdos (la amistad familiar con García Lorca, el estallido de la guerra). Juan le correspondió ilustrando su libro Ciudades y días y, por supuesto, pintándolo. Entre esos cuadros sobresale uno, admirablemente descrito por Juan García Ponce, en 1941:

El retrato de Diego de Meza, tan artificial y tan verdadero, tan exacto y tan falso, haciéndome ver lo invisible, la tristeza oculta, la nostalgia en el rostro y la figura de este bello joven español que en 1948 tiene ya el pelo y el bigote blancos. ¡Cuánto misterio en cada identidad y por tanto también cuánto misterio en cada intento de entregarnos esa identidad! Y en todo esto también hay una crítica y una burla al hecho mismo de la pintura con sus pretensiones de repetir e inmovilizar lo irrepetible y siempre cambiante.

Diego se mudó a vivir a Roma a principios de los cincuenta y vivió allá hasta su muerte, en 1957. Juan lo visitó de manera intermitente.

¿Era tan señorito, tan impotente en su vocación, tan atormentado en su homosexualidad, como Juan lo refiere? Sólo la correspondencia entre ambos podría confirmarlo. ¿Existirá? Queda, eso sí, el testimonio de Diego sobre un regalo más que –con su nuevo exilio– le hizo a Juan. Ese regalo fue Grecia: “Fue a Grecia y allí le pareció que por primera vez veía…” Como si le hubieran limpiado los ojos. Con Grecia, Diego le había regalado la liberación de la rebeldía: la libertad.

El hermano

De joven, Octavio Paz leyó con fascinación una joya de la biblioteca de su abuelo: los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. El héroe liberal con el que se identificaba –Salvador Monsalud– libraba una guerra a muerte con Carlos Garrote, sin sospechar lo que sólo el desenlace de la novela (y la reconciliación final) revelaría: eran hermanos.

“¿Qué infancia triste, qué lágrimas o qué soledad” –se preguntaba Paz, en 1941– había detrás de la pintura de Juan Soriano? En una infancia desamparada –“barandales y corredores por los que corren niños solitarios, siempre a punto de caer en el patio”–, Paz vio un espejo de la suya. Esa pintura –escribió– revela

una infancia, un paraíso, púa y flor, perdido para los sentidos y para la inteligencia, pero que mana siempre, no como el agua de una fuente, sino como la sangre de una entraña. Nos revela, y se revela así mismo, una parte de nuestra intimidad, de nuestro ser. La más oculta, mínima y escondida; quizá la más poderosa.

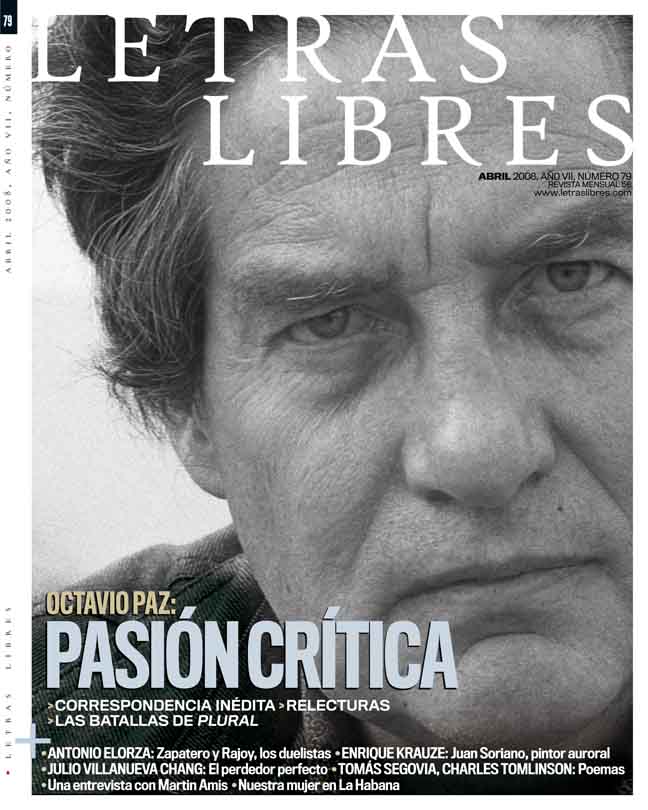

A lo largo de medio siglo, los unieron muchas cosas. La edad, la amistad, la comunidad cultural, el Café París, la complementariedad poética y visual (“Soriano –escribiría Paz– pinta como habla y habla como pinta… es poeta, pintor”), la rebelión temprana contra las presiones estéticas o ideológicas, la fascinación por la sensibilidad popular (sus colores, actitudes, formas); la sensación de asfixia en México, el deseo de volar, los exilios paralelos (Paz a Estados Unidos, Europa y el Oriente, Soriano a Italia y Grecia); los reencuentros entusiastas y reveladores lejos de la patria; la colaboración en la magna empresa teatral “Poesía en voz alta”. A lo largo de casi medio siglo, Paz escribiría al menos cinco textos sobre Soriano. Nadie como él fue sensible a las estaciones creativas de su amigo: “Soriano vuela, Soriano navega”, señala tras contemplar, deslumbrado, las metáforas visuales de la exposición de 1954 en la galería de Antonio Souza, que siguió a la primera estancia de Soriano en Grecia. En aquel texto, Paz usó la palabra perfecta para nombrar al nuevo Soriano: “Metamorfosis”. Recordando la misma exposición en 1989 apuntaba: “Fue su segundo nacimiento de pintor… un estallido de luz, colores y formas encendidas. Pasión y poesía… Cuadros como grandes abanicos de luz: ‘Apolo y sus musas’… serpientes marinas y astrales, toros, peces, ciclistas, hélices, ruedas, cohetes, y la presencia de dos grandes fuerzas cósmicas, el mar y el sol.” Por su parte, Soriano intentó –sin éxito– retratar a su amigo. En su caso, la distancia creativa era imposible. Estaba demasiado cerca. No era su amigo. Era su hermano.

¿Qué los unió? La muerte paralela, simétrica, de sus similares padres. El padre de Paz había muerto en 1936, en circunstancias oscuras, en un accidente terrible. En vida, el padre de Paz había sido una calca biográfica del padre de Soriano, aunque más desapegado de su hijo de lo que fue el vidente. Paz recogió los restos de su padre en una estación de ferrocarril, pero no pudo velarlo en forma. El duelo quedó allí, postergado, opresivo, hasta que la muerte del padre de su amigo lo liberó. “Cuando Octavio vio a mi padre enfermo se sintió aludido porque revivía recuerdos tristes y se portó excelente.” En esa agonía –según testimonio de Soriano– “no dejó de ir un solo día a verlo […] Al morir mi padre, el poeta me acompañó y cargó el cajón en hombros en el cementerio, porque para él su padre y su abuelo habían sido esenciales”.

A Soriano le perturbaba la relación de Octavio con su esposa, Elena Garro. “¡Pocas mujeres de la época más deslumbrantes!”, apuntó. En el recuerdo de Juan, ella lo martirizaba: “De por sí era muy competitiva pero con él tiraba a matar. ¡Qué impresión tremenda!” Paz en cambio, “reconocía su inteligencia”, la alimentaba y procuraba. Soriano los visitaba con frecuencia. “En esos años nació la Chatita, Laura Elena; la recuerdo muy chiquita. Ambos la adoraban.”

“Para mí –dijo Paz– era imposible hablar de la pintura de Juan Soriano sin hablar de su persona.” Fue él quien por primera vez lo caracterizó como un niño: “Permanente, sin años, amargo, cínico, ingenuo, malicioso, endurecido, desamparado, viejo; petrificado, apasionado, inteligente, fantástico, real.” Juan, por su parte –me consta profundamente– no podría hablar de la obra de Paz sin hablar de Paz. Aunque hablaba poco de Paz. Se entristecía al atestiguar las malas pasiones que despertaba. Como pocos, conocía y comprendía su genio y su rebeldía, su solitaria libertad.

Sala de retratos

“Los pinté a todos. Retratarlos era conocerlos y conocerlos era conocerme a mí mismo, descubrir el mundo al que yo quería pertenecer.” Es verdad. Pintó a sus maestros y amigos, Luis G. Basurto, Rafael Solana, Xavier Villaurrutia, Diego de Meza, Arturo Pani, entre muchos otros. Pintó parejas hermosísimas, como Ignacio Bernal y Sofía Verea, con el fondo de la Catedral y coronados por el Arcángel de la Anunciación. Se pintó también a sí mismo. Pero sobre todo las pintó a todas: niñas, jovencitas, amigas, musas. Como en círculos concéntricos, habiendo agotado el ejército femenino y familiar de Guadalajara, en México se dispuso a pintar al gineceo de la cultura.

La idea platónica era capturar el alma irrepetible de cada mujer. “El retrato de Elena Garro –escribió Juan– seduce a quien lo conoce.” En efecto, allí está como debió de ser, una belleza áurea, enigmática y cerebral. Rebeca Uribe, una fiera del trópico. Lola Álvarez Bravo sensual y melancólica, a un instante de volverse otoñal. Isabela Corona, retadora, en un suntuoso vestido azul cobalto, a punto de salir de un umbral hacia el escenario de la vida. Pita Amor como Safo, agraciada y triste. Olga Costa, en un extraordinario dibujo de tinta sobre papel, reconcentrada e intensa. La bellísima María Asúnsolo, musa preferida de la época, como el Moisés de Miguel Ángel, perfecta, dulce, mundana, maternal. Pero fue otra mujer –como se sabe– la que fascinó para siempre y desde siempre a Juan Soriano: Lupe Rivera. La pintó en 1945 –majestuosa y enorme con su pelo recogido, sus manos entrelazadas, ojos de jade y mirada de lince–, antes de la experiencia griega. Y la pintó profusamente en los sesenta, a la vuelta de aquel vuelo, cuando había abandonado ya el periodo retratístico, y, tras un breve interludio abstraccionista, estaba en vilo, buscando nuevas formas.

En 1962, a propósito de los cuadros de Lupe Marín, su amigo Octavio Paz publicó una reseña luminosa. Nueva convergencia entre poesía y pintura, nueva complicidad creativa entre los hermanos. Así como Paz, en sus poemas y ensayos, había cribado en el subsuelo pétreo de México para revelar sus mitos primigenios, su “intrahistoria”, así también Juan Soriano había sondeado el misterio del mito viviente y legendario llamado Lupe Marín:

La pinta con pinceles fanáticos, con el rigor del poeta ante la realidad cambiante de un rostro y un cuerpo, con la devoción del creyente que contempla la figura inmutable de la deidad. Movilidad y permanencia. Lupe aparece en muchos tiempos y manifestaciones de su existencia terrestre (cada instante es una encarnación diferente) y toda esa pluralidad contradictoria de rostros, gestos y actitudes se funde, como en la imagen final del abanico, en una visión inmóvil, obsesionante: Lupe-Tonantzin.

Había quedado muy atrás la etapa de los retratos. Ya no trataba de captar una psicología sino algo más genérico y profundo: “Mis Lupes tienen mucho de jeroglífico, son devoradoras, Coatlicues, Electras, Medeas, Tlazotéotl, furias y fuerzas de la naturaleza.

Ella… sabía el tesoro que había en sus manazas, en sus ademanes, en sus pies, en las telas con que se cubría… ella intuía por qué podía yo dibujar su esencia, hacer de ella un símbolo, un mito.” Paz vio en esa exposición de Soriano un acto casi sacramental cuyo objeto y sujeto no podía ser otro que la mujer. “En un mundo que ha olvidado casi por completo el sentimiento de lo que es sagrado, Soriano se atreve, con un gesto en el que el sacrilegio es casi inseparable de la consagración, a endiosar a la mujer.” Muchos años después, recordaría la contemplación de esos cuadros como participación ritual en una liturgia: “El viejo misterio de la mujer desvelado y vuelto a velar: pintura de enigmas visibles y palpables: Iconos sacrílegos.”

El pagano, la muerte y el amor

Aquella concomitancia de Soriano con lo religioso no era en sí misma religiosa. Por el contrario, era pagana. Pagana por oposición a lo católico. Por su designio rebelde, tras la conquista de la libertad (alcanzada por su impregnación del paisaje y el arte griegos), Juan definió su identidad pagana. Tal vez por eso recordaba con ternura los remotos paseos colectivos con Carlos Pellicer (otro hechizado de Grecia) por el Tepozteco, convertido en una súbita Acrópolis con el valle de Cuernavaca como el Egeo y las montañas como las Cíclades. Pero no es casual que el Pellicer final, el de los “Nacimientos con musiquita”, le fastidiara. Se burlaba de las representaciones infantiles en la pintura cristiana de todas las épocas. Él era pagano de verdad, pintaba niños como niños, y sobre todo exaltaba al cuerpo y ejercía su libertad con osadía y hasta con desvergüenza. No situaba sus verdades en un más allá trascendente sino en el más intenso aquí y ahora. Así, Apolo y las musas muestra una deidad fálica presentando a sus nueve musas, que son nueve y son una, un solo rostro multiforme y una multitud de senos, vientres y piernas. Una de las musas toca al dios con la palma de la mano, él mira al frente, desnudo. Apolo y las musas es la transfiguración pagana de aquel remoto mural de Guadalajara, con las monjas adorando al Niño Dios.

Tampoco su concepción de la muerte era cristiana, sino un trasunto de paganismo mexicano. Juan Soriano pintó a la muerte en sus niñas yacentes, y como calaca, como esqueleto rondando la vida: en los umbrales, tras las ventanas, encerrada en vasos y jarrones, acosada y casi devorada por la vegetación de la vida. No temía, o decía no temer, a la muerte. La muerte para él no es el final de todo sino una parte natural y oscura de ese todo. Una muerte que no deja de ser sensual sin dejar de ser muerte, como en la extraordinaria Calavera, colorida y trazada en una curva perfecta, calavera que es muerte y es color, movimiento y ritmo… pero es muerte.

A mediados de 1975, tras largos años de luchar contra una depresión recurrente, Soriano encuentra el amor perdurable de Marek Keller. A partir de entonces, su fantasía pagana estalla en una alegría transgresiva. “Nada suple al amor, nada –dice Soriano, en referencia a ese momento–, no hay nada, ni el éxito, ni el dinero, nada.” Nuevo paralelo con Octavio Paz: Marek es a Soriano lo que Marie Jo es a Paz: su segundo nacimiento, no como poetas o pintores, sino como personas. Paz escribe entonces sus poemas hindúes, Soriano pinta como un sátiro. Aparecen mujeres marinas copulando con peces, mujeres embriagadas en un mar de champaña, falos omnipresentes y juguetones. En el báquico festín hay burros que tocan la flauta, sierpes, unicornios. “Cocodrilos, toros, coyotes, palomas, gatos y gorriones, son testigos de mi delirio.”

México y lo mexicano

En los principios de esa etapa dichosa, establecido en París y en México, Soriano concede una serie de formidables entrevistas a Elena Poniatowska. Era el encuentro de dos niños –un mexicano de “mil años”, travieso, brillante, rebelde, finalmente sereno y sabio, y una polaca, princesa romántica e idealista, enamorada de la Revolución (como los aristócratas rusos), soldadera literaria de oído maravilloso y de una simplicidad intelectual inmune a la desilusión y a la experiencia. Venían de mundos opuestos: ella de fuera, arraigada en el adentro, él de adentro, arraigado afuera. Ella crédula, él descreído; él solitario, ella gregaria. Pero se entendían y querían, porque compartían esa casa común que ahora hemos perdido, el hogar de la cultura mexicana.

Aquellas entrevistas serían el embrión de Juan Soriano, niño de mil años, libro notable que Elena publicó en 1998. Frente a su amiga, Juan revisó, con humor y sentido autocrítico, la vasta mitología mexicana. “Creo que tenemos raíces mediterráneas pero, con la euforia de nuestra juventud, nos hemos sentido capaces de inventar una manera de ser totalmente autóctona. Por eso nos dedicamos a ensalzarnos unos a otros por cualquier monería, como los changos que se festejan cada vez que se encuentran un piojo.” Elena le recordaba las raíces indígenas, y Soriano argumentaba: “Sí, Elena, pero muchas veces ha sucedido en la historia que las culturas se mueven o las matan. La única cultura viva actualmente en el planeta es la occidental. ¡Todo lo que de ellos esté vivo pasa inmediatamente a ser occidental! Lo que se nos va muere para siempre.” ¿Dónde comenzaba el pasado mexicano?

El tuyo y el mío empiezan con la llegada de Hernán Cortés. Creo que los indígenas perdieron para siempre su cultura. ¿O te consideras chichimeca, Elena?… Mi era particular y universal. No podía yo caer en esa fantasía de un México sólo de indios apachurrados; México era chichimeca, sí, pero también mestizo. México se ancla en la conquista como en el origen de todos sus males. ¿Tú crees que en 500 años no tuvimos tiempo de salir adelante?

Su visión del otro gran episodio mitológico de México, la Revolución, no era más piadosa: “La Revolución Mexicana, que mató a seis o a diez millones o a los que fueran, no me parece sino una masacre, un asesinato de millones para darle cabida a otro grupo político que se comporta exactamente igual al anterior.” De la política en la postrevolución era sumamente crítico: apreciaba la paz, pero consideraba que México podía “comprenderse si se piensa en términos de monarquía con un rey sagrado”. En el fondo percibía un hondo problema de psicología nacional: “México vive una eterna adolescencia” y por consecuencia, un retraso civilizatorio: “No somos modernos todavía, somos hijos de Europa, unos hijos tropicales que tuvieron ideales y sentimientos.” Nos faltaba seriedad. “No se ha leído lo suficiente, ni siquiera se ha sufrido lo suficiente para saber qué escoger. Todo quedó en la imaginación. En México no hay crítica ni autocrítica. Los mexicanos hemos inventado un México rarísimo que no existió nunca.” Para Soriano, no éramos, en suma, una verdadera nación: “Una verdadera nación es la que forma un grupo de hombres que, aunque parezca contradictorio, pretenden ser individuos y no manadas, obedientes y prósperas.”

Quería que México encontrara “la clave de cierta felicidad” que él había encontrado para sí: “Lograr no sentirme víctima jamás.”

Salvación creativa

Juan no era un pensador, menos un pensador sistemático, pero era un lector voraz, un observador sutil. Pensaba con notable originalidad e inteligencia, y se expresaba con una sorprendente felicidad verbal. Lo conocí muy tarde, en Villahermosa, Tabasco, en 1987, cuando no quedaban huellas del Juan desbalagado y caótico del pasado –tampoco del depresivo y sombrío. Era nervioso, inquieto, un compendio gestual de muchos de los animales mágicos que había llevado a su pintura: pez elusivo, temblor de ardilla, mirada de pájaro, ojos de gato, delgadez de mono. De inmediato comenzamos a hablar de sus temas favoritos: no la política (nunca la política), siempre el amor, la pasión y el desamor, el trabajo creativo, la salvación individual. Vivía, desde hacía años, en la atmósfera encantada de las tres “A”: amistad, amor y armonía. Trabajaba de manera sistemática en México y en París. Estaba en paz consigo mismo, reconciliado con las torturas y las dichas de su pasado, sin miedo. “Lo que en el fondo te deprime es el miedo a vivir. El pensamiento que no va seguido de un acto práctico es estéril”, le había dicho a Poniatowska, y Juan trasmitía esa vitalidad, ese amor por sí mismo que no es egoísta, sino un principio de elemental responsabilidad, el cuidado respetuoso del único “instrumento [que tenemos] para vivir y para conocer”. ~

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.