En la biblioteca del pequeño cuarto donde escribo, hay un estante que contiene mis libros preferidos. En ellos encuentro y vuelvo a encontrar la felicidad de leer. Se diría que los une una misma pasión por lo arisco o que se han vuelto especialistas en la desproporción verbal.

Ahí están, entre otros, los textos de Clarice Lispector, Antonio Di Benedetto, Libertad Demitrópulos, João Guimarães Rosa, Hélène Cixous, Néstor Sánchez, Juan Gelman o Fleur Jaeggy. Están también los de Sara Gallardo.

De todas las novelas de esa autora –incluyendo la más famosa y premiada Los galgos, los galgos– Eisejuaz es, en mi opinión, la más alucinante. Narrada en forma fragmentaria, en la voz de un sujeto múltiple que se refiere a sí mismo como “yo, Lisandro Vega, Eisejuaz, Este También”, registra en fracturas, tanto cronológicas como espaciales, las peripecias de un indio wichí (místico o psicótico) del Chaco argentino que escucha voces de mensajeros –los ángeles del chancho, del tatú, de la serpiente– y las sigue al pie de la letra con el fin de “cumplir los tramos”, consagrarse “al Señor”.

Podría decirse que Sara Gallardo funda en el monólogo de enfermedad y muerte de este indio mataco una ficción de claro contenido indigenista. Los temas están ahí, inevitables: la violencia taimada del poder, los distintos sistemas de creencias cristianas o evangelistas que colonizan a las comunidades indígenas, los infinitos rostros de la miseria, prostitución y abandono que genera la dominación, la frontera entre el monte y la ciudad (ambos mortíferos), los sueños, cantos y diálogos con el cosmos que invoca el chamán, con la ayuda visionaria de la semilla del cebil, para ejercer sus tareas de sanación comunitaria.

Se diría una ficción plena de acentos prehispanos, a condición de aclarar que su prosa está hecha con retazos de cultura y de conciencia, de apropiación y de préstamos, donde no faltan las innovaciones de la ficción europea y norteamericana del siglo XX. El resultado es una verdadera experiencia lingüística: nada más lejos de la trivialidad mimética. Aquí los modismos se inventan, la sintaxis queda del todo descentrada y el tono coincide con la variación permanente de las cuerdas que se tocan.

Martín Kohan, que escribió el prólogo a la reedición del libro para la editorial El Cuenco de Plata, lo explicó bien. Eisejuaz se instala lejos de la convención indigenista al tiempo que se nutre de la despojada parquedad del habla indígena, y de sus idiosincrasias lingüísticas para sumirnos, como lectores, en “un estado de vacilación perdurable”.

Los recursos son múltiples y él los enumera: “el subrayado de la negación (‘Nada no había’, ‘nada no pasó’, ‘nada no hablé’, ‘nadie no contestó’) o esa forma inusual de lo impersonal (‘se cumplimos años’, ‘se enfermamos’, ‘se vamos a morir’) que son tan profundamente existenciales y tan prodigiosamente literarios”.

Yo agregaría otras virtudes: la contundencia rítmica que imprime el uso de la frase corta, repetitiva, sincopada como un verso (“Murió entonces. Ha muerto. Murió entonces, mi mujer”), la marcada agramaticalidad de la prosa (“Removieron lo verde, se doblaron, se rompe” / “Aquel que sabe lo por qué”), el dislocamiento expositivo (“Vacía de mensajeros, el corazón se estaba por apagar. Hueca, el alma por irse” / “Como estuve curado, me sentaba y miraba”) y el uso reiterado de la elipsis (“Él ni nada. Como muerto. Y semejante mugre”) que terminan produciendo algo así como una imitación literaria del silencio.

El resto –todo el catálogo de trabajos que tuvo Eisejuaz (como ayudante en el hotel de doña Eulalia, como jefe de los tobas en la misión, como capataz en el aserradero, como guardián del burdel del pueblo)– lo entrevemos a través de un proceso constante de interiorización de sus semejantes, de los acontecimientos y del espacio circundante, incluso lo que sucede con el supuesto objeto de su apostolado, la misión de salvar al personaje abyecto de Paqui, a quien cree un enviado del Señor.

Y está bien que así sea. Porque, como dije, más allá de la trama –esa intriga precaria que se juega en pequeños gestos, huidas y tentaciones– el personaje principal del libro nunca deja de ser el lenguaje. Lo afirma la elogiosa carta que Manuel Mujica Lainez le envió a la autora en ocasión de la publicación del libro, hay aquí un “idiolecto propio”. Quería decir, tal vez, un estallido en la lengua, una diáspora, la invención de un sujeto en y por su voz.

Así es, en este libro, lo verbal ocupa la escena entera. O bien, la historia que se narra resulta indisociable del lenguaje que la construye.

Determinar, en ese sentido, si Sara Gallardo conoció durante un viaje a Salta a Lisandro Vega/Eisejuaz (como afirma el antropólogo César Ceriani en una nota publicada por la revista Boca de Sapo), si el mundo “subjetivo” del mataco es “místico” o “psicótico”, si su mundo se sustenta o no en una cantera de símbolos asociados al poder chamánico y si los episodios que se narran quedan temporalmente enmarcados por los hechos de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, resulta irrelevante.

Quiero decir: no es la historia de un yo –ni siquiera la historia de Eisejuaz, que presuntamente preexistiría a la escritura– lo que importa sino la invención de una suerte de infralenguaje impune, capaz de avanzar por espasmos, sin que quede un hilo, un resquicio, una frase, sin firmar.

Yo no tengo más raíces que la letra, pareciera afirmar el texto literario. No insisto más que en lo anónimo. No tengo otro interés que el desaprendizaje y la intuición.

Como Juan Rulfo o Mário de Andrade, Sara Gallardo suscribe esas premisas y lleva su escritura a otro lugar: allí donde es posible registrar el bies, el borde, la cojera y la infancia antes de la palabra, alejándose de los “libros de un día, sin silencio, sin pozo, sin auténtico autor” que tanto fastidiaban a Marguerite Duras.

En esa cacería, incansable y fallida, la literatura se debate entre lo que es y lo que podría ser, y apuesta siempre a lo absoluto, que no difiere de la dicha de encarnar una primera persona, cada vez más imbuida de su propia ausencia, cada vez más dueña de sus jergas negras.

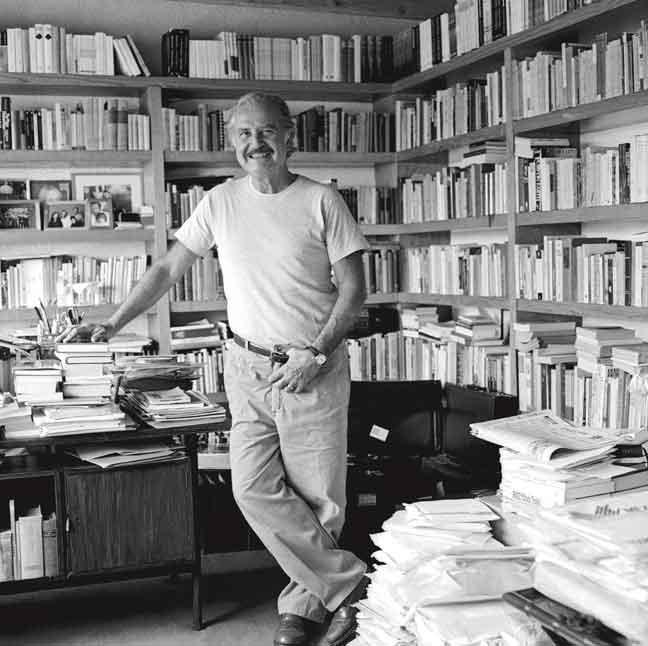

Nacida en Buenos Aires en 1931, en el seno de una familia de la clase alta, con antepasados célebres como Ángel Gallardo, Miguel Cané y Bartolomé Mitre, Sara Gallardo no ha sido, al menos hasta ahora, una autora muy leída, ni siquiera una autora de culto. Estuvo casada dos veces con escritores, la primera con Luis Pico Estrada y la segunda con Héctor A. Murena, ejerció el periodismo, viajó por Europa, y murió de un ataque de asma a los 57 años. ~