Es probable que las campañas de promoción de la lectura hayan hecho todo al revés. En ellas la moral y el voluntarismo ocupan el lugar que le debería tocar a la sagacidad psicológica. Hay excesos de “deber ser” y mucha falta de ser.

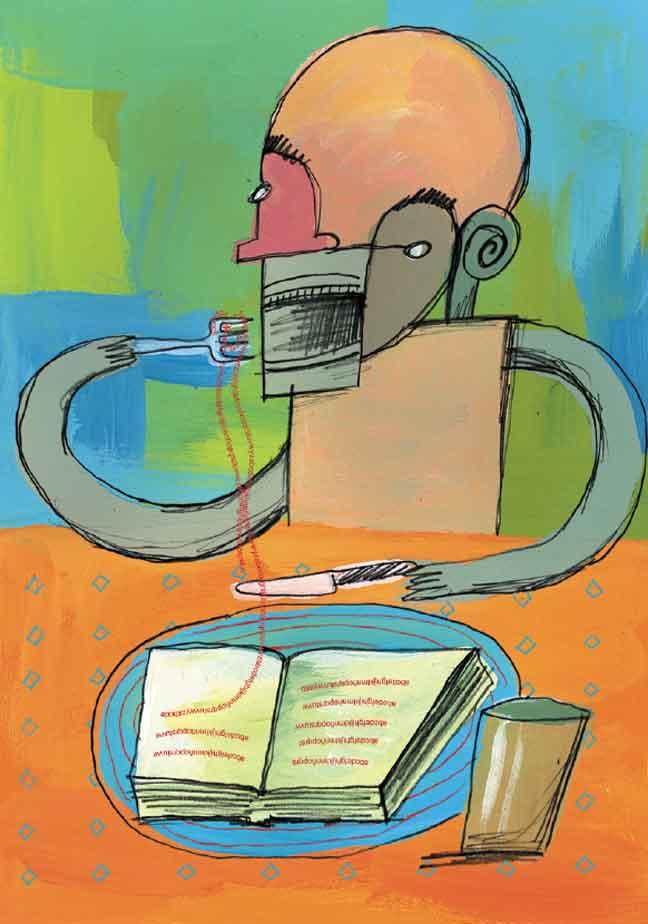

Muerdan o no, está claro que la gafa fórmula “los libros no muerden” no mueve a nadie a la acción de leer, y que incluso aleja de la lectura a cualquier aspirante en fase de vacilación. Si en cambio nos atreviéramos a plantear que los libros –al menos algunos– muerden rico y ponen piel de gallina en los lectores, quizás la cosa podría ser diferente.

A las letras nos toca despertar. No somos vehículo de ninguna templanza del alma, ni mucho menos asépticos predicadores de valores absolutos. Las letras, si sirven, sirven para otra cosa. A las letras nos toca inquietar; nos toca provocar, problematizar; nos toca movilizar, seducir; nos toca abrir, pues, en lugar de cerrar. Pero es que los seres humanos necesitamos más de las preguntas que de las respuestas, de las aperturas a la incertidumbre que de los resguardos asfixiantes en éstas y aquellas certezas. Los libros (como en todo, los buenos libros) empujan a lo incierto y a lo ambiguo, ensanchan el mundo del lector, complejizan sus refugios. En este sentido, los libros no ayudan, ni mucho menos “autoayudan”. Los libros hacen, constituyen; los libros nos arrojan.

Pero volviendo a lo del morder, también podría volver aquello de que “leer es un placer” o de que es “genial”. Que yo sepa, nadie nos ha tenido que convencer de que hacer el amor es un placer. Tal vez porque en cuestiones del placer una cosa es lo sentido y otra, bien diferente y bien inconsistente, lo proclamado. O también porque a veces los mensajes más incitadores son aquellos que se dan invertidos, y el deseo se nutre del desafío y de la trasgresión.

Si leer es de verdad un placer, lo será leyendo y no escuchando una y otra vez, cual “lata” desafinada, que leer es un placer.

●

Es probable que entre leer un libro y comprar un libro, en la medida en que de libros se trate, pueda no haber diferencias; en ambos casos la cultura ha hecho una primera caladura. E incluso valdría plantear que puede ser lo mismo comprar un libro que robar un libro, porque es que también, en algún sentido bien general y bien iniciático, es lo mismo. Otra vez, en cuanto a la penetración de la cultura se trata, en ambos casos hay al menos un primer nivel de caladura.

Esto cuenta además para el caso del tener, a mi juicio. Tener por tener; tener para que haya. Tener libros propios o heredados o compartidos o prestados, pero tener; libros de todo tipo, de los buenos y de los otros, de los santos y de los otros (o incluso hasta todos de los otros), pero tener. Tener con independencia absoluta del leer, del consultar y hasta casi del limpiar, pero tener.

La misma cosa, entonces, es tener que leer, y ésta, que comprar y que robar, y a su vez que consultar y que referenciar y que “manosear” un libro. Y todos aquellos interesados y sobre todo implicados en la cuestión de los libros, en lugar de dedicarnos ora a la consabida queja por los bajos niveles de lectura o de reconocimiento por los libros, ora a la promoción estereotipada de la lectura, podríamos empezar a migrar hacia espacios nuevos donde nuestra labor, con proa al mismo destino, cambie tal vez sustancialmente su modo de ser.

Digo, porque si en este sentido robar un libro adquiriera tanto sentido como comprarlo, y si tenerlo significara tanto como leerlo, entonces nuestros modelos de medición y sobre todo de valoración se transformarían de manera evidente y comenzaríamos a plantear avances donde sólo juzgábamos frustración, y a ver puentes donde sólo encontrábamos cismas.

Los caminos de acceso a la cultura son menos esquemáticos de lo que queremos aceptar, y los estereotipos, en lugar de libidinizar, estigmatizan y se comen las energías vitales. Y si por esta línea siguiéramos, quizás llegaríamos a límites míticos donde los ladrones de libros abundan y los tenedores de libros gozan con el despojo.

●

Conozco quizás demasiados estudios sobre hábitos de lectura, compra de libros, páginas o palabras leídas por persona en tal o cual período, etc., pero no conozco ni un estudio que me cuente en cuántos hogares de alguna población determinada hay al menos una mínima expresión estable de biblioteca.

Probablemente esté demasiado influido por el mito borgesiano de la biblioteca paterna, que también fue la biblioteca de mi padre. Biblioteca en el sentido más material de la noción: libros acomodados (si algo desacomodados, mejor) de lomo, unos tras otros, con algún orden, que es el orden y el desorden de la lectura pero que no es el orden de los tamaños o de los colores, ni tan siquiera el de las colecciones, porque eso ya casi no es biblioteca.

Creo profundamente en el valor simbólico de las bibliotecas en esto de promover la lectura; creo en eso quizás más que en cualquier otra cosa. Creo en las determinaciones simbólicas. Creo que un padre (o una escuela) dice más por su biblioteca que por sus, por lo general, convencionales proclamas en favor de los favores de la lectura y los libros.

Para empezar –digo–, que la biblioteca esté; que físicamente tenga su lugar perenne. Luego, si queremos seguir profundizando, convendría adjuntar algunos otros detalles. Que esté en lugar valorado, que tenga algún movimiento, aunque más no sea cada tanto, y que –¡por favor!– no sea utilizada para otra cosa como colocar portarretratos en lugar de libros, o flores, revistas, souvenirs, televisores o santos; que sea una biblioteca que contenga fundamentalmente libros.

Kármica, tan kármica como paciente y confiada, la biblioteca nos espera como sabiendo que más tarde o más temprano comprenderemos su mensaje, advertiremos su presencia (o su ausencia) y entonces sí ingresaremos en el “otro cielo” que nos ofrece. O aún menos que el “nos ofrece”, que tan sólo nos presenta (porque las bibliotecas son pacientes como el mar). Insisto, las bibliotecas hacen lo mismo que hacen las catedrales con la fe: modelan por presencia, por carismática presencia. Y el padre (o la madre, claro), cual templado samurái, con sólo habitar la biblioteca, es decir, usarla, pone a andar ese mensaje áurico que tanto más transmite porque tanto más dice. Tanto más dice porque sólo insinúa, porque soporta bien la ambigüedad que genera. (Recuerdo que el primer libro que identifiqué en la biblioteca de mi casa paterna fue uno que se llamaba más o menos como Técnicas sexuales modernas o algo así. Libro que por supuesto no satisfizo mis afanes adolescentes, pero que como sin querer me instaló en esa escena mítica de estar recostado en el piso, cuando no hay nadie en la casa, con la cabeza ladeada, leyendo uno a uno los títulos de los libros albergados en la biblioteca).

Cuando más urgentes consideramos las cosas, más torpes solemos ponernos. Y la promoción de la lectura se ha vuelto una urgencia social en casi todas partes. Por eso –creo– debemos cuidarnos especialmente de nuestras propias torpezas. Anhelamos el descubrimiento de la endovenosa del placer de la lectura, casi desesperados ante la incontrastable “perdición adolescente”. ¡Comprensión ya –añoramos y exigimos– del valor del libro y sustitución casi inmediata, y además por goce, de la televisión!… Pero tal vez no. Tal vez podamos aspirar a situaciones más factibles y –probablemente– más hondas, de mejor caladura diría, como que nuestros hijos escojan un lugar junto a la biblioteca para escribir sus cientos de mensajes electrónicos diarios. O tal vez –ambiciosos por demás– nos ilusionemos con que será nuestra querida biblioteca contra lo que ellos volcarán (o ellas se dejarán volcar) por primera vez a su amante para evidenciarle su amor y no olvidarlo nunca más en la vida; y hasta incluso tal vez también, luego de terminar, ellos terminen ojeando entre risas y satisfacciones este ejemplar de La poética del espacio de Bachelard o aquél de El largo adiós de Chandler que por casualidad cayeron al suelo un poco por el fragor de la pasión y otro poco por la endeblez del desorden.

En tiempos saturados de modernidad como los que vivimos, cuesta entender por qué en todo esto de la lectura le apostamos tanto al mensaje explícito (soportado en una vetustísima teoría comunicacional de un conductismo naïf) y desatendemos y parecemos descreer de los mensajes subliminales, de caladura simbólica.

●

Dos elementos hacen, a mi juicio, al no lector no lector. Uno, la ausencia de referencias simbólicas en su imaginario psíquico. Y dos, la falta de fluidez en la acción de leer, lo que impide el encuentro con la dimensión narrativa o expresiva de lo leído. Todo lo demás –verbigracia: exceso de alternativas, falta de estímulo escolar o familiar, precios de los libros, insuficiencia de campañas oficiales y privadas sistemáticas, cantidad de librerías o bibliotecas, etc.– es superfluo al lado de lo basal de estos dos elementos.

Respecto al primero, conviene desglosar la referencia simbólica en sus dos dimensiones: la de sujeto y la de objeto. En términos de sujeto, al no lector suele faltarle modelo con quien identificarse en la afición por la lectura. Sencillamente, alguien que lea y goce y le confiera sentido al acto de leer; y eso sistemáticamente.

Respecto al segundo elemento, el problema de qué origina, qué está aquí siempre. ¿No se lee porque no se goza o no se goza porque no se lee? Será de las dos, pero me centraré en la segunda: no se goza porque no se lee; o mejor aún: no se lee porque no se está preparado para leer. Las dimensiones narrativas y expresivas de los textos sólo emergen con el lector fluido. Atravesar el espesor del verbo “leer” para ingresar en la dimensión de lo leído es decisivo para valorar y gozar de la lectura. Sin embargo, los malos lectores –técnicamente–, ora por falta de formación ora por falta de entrenamiento, no acceden a las dimensiones significativas de la lectura. El hábito de la lectura, entonces, no ya como corolario del buen lector, sino como condición necesaria de la posibilidad de la lectura. Leer habitualmente, es decir, periódicamente, como ejercicio para estar preparados para leer en un sentido cabal, de eso se trata.

●

Las letras, los planes de lectura, los libros y demás corren, a mi juicio, el riesgo de la infatuación. A fuerza de exaltarlos y exaltarlos, y sin matices ni mínimas ambigüedades, estamos haciendo borde con nuevos riesgos insospechados. De seguir por este camino, alguna vez el gentilicio “lector” se cuadrará definitivamente y ya nada nos permitirá moverlo de su propia infatuación. Y si bien sabemos de sus valores y de sus potencialidades, también sabemos de su necesidad de transformación.

Las letras nos necesitan, pero de otra manera. No necesitan de su constante y plana exaltación, sino de una buena vez de nuestro involucramiento para repensarlas. Si todo esto sucediera, el cuadro se equilibraría de nuevo, y el debate sobre la lectura se vería compelido a revisar su propia imagen en el espejo. Y los demás nos veríamos forzados a abandonar nuestra cómoda poltrona retórica de la ponderación para medirnos en otros planos. Las otras sensualidades de las letras, de las que hablaba. Pero si no sucediera, me parece que la diosa paciencia puede aburrirse y todo petrificarse para siempre. ~