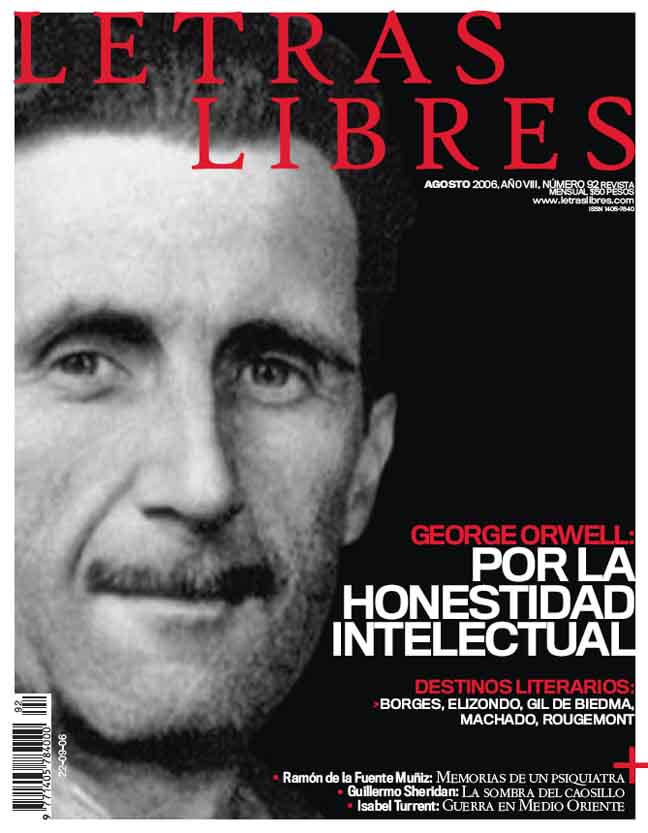

George Orwell (1903-1950) es conocido universalmente por dos libros: Rebelión en la granja y 1984. El primero recreó a la manera de Swift, como una fábula satírica, el ciclo –utópico en el inicio, y a fin de cuentas malogrado y perverso– de la Revolución Rusa. El segundo anticipó los extremos de control (sobre los individuos, las conciencias, el lenguaje mismo) a que llegaría el Estado totalitario. En la era del reality show, no todos recuerdan que fue Orwell quien inventó al ubicuo “Gran hermano”.

La suya es la voz de la conciencia individual en un mundo regido por vastas fuerzas impersonales. Es verdad que algunos de los problemas de nuestro tiempo no apuntaban siquiera en el suyo (la vuelta del fundamentalismo religioso es el más obvio) pero la mayoría de los “ismos” que lo ocuparon han sobrevivido (nacionalismo, imperialismo, socialismo, pacifismo, antisemitismo, comunismo, totalitarismo) y las observaciones de Orwell resultan tan pertinentes ahora como lo fueron en 1940: “hasta el sonido de las palabras que terminan en ismo parece traer consigo un olor a propaganda. Las lealtades de grupo son necesarias, pero, en la medida en que la literatura es obra de individuos, las lealtades envenenan a la literatura.”

Orwell escribió multitud de cartas a escritores de la época, amigos o conocidos suyos (Eliot, Koestler, Henry Miller), reseñas críticas de los libros que en su momento hicieron época (Churchill, Wilde, Lawrence, Connoly), notas y diarios de guerra (publicados en The Observer y Partisan Review), decenas de ensayos literarios (sobre Dickens, Kipling, Tolstói, Yeats, etcétera…) y otros, no menos notables, donde se cruzan la literatura, la historia, la política y la moral. En conjunto, estos ensayos integran una bitácora intelectual del siglo XX (insuficientemente traducida al español). A todos los caracteriza un lenguaje preciso, directo, ceñido. Su prosa fluye diáfana, sin brincos ni afectaciones, en la total transparencia de significado. Su juicio crítico es implacable pero sereno. Orwell siempre, o casi siempre, da en el blanco. Ninguno de estos rasgos abunda entre nosotros. Nuestros mejores ensayistas (Ortega, Paz) llegaron a crear categorías de análisis propias, tuvieron una particular gracia expresiva (Alfonso Reyes) aunada a un genio metafísico (Borges) o místico (Unamuno). Pero al incursionar en la crítica política e histórica algunos –no todos– cambiaban de tono, adoptaban la actitud del “pensador”: alzaban la voz y propendían a la predicación, la homilía, la conferencia doctoral, el discurso moralista. Si esto pasaba con los grandes, imaginemos a los otros. La prosa contemporánea en nuestro idioma (periodística, académica, ensayística) suele ser adjetival, verbosa, retórica, críptica, pretenciosa, tópica, estentórea, abigarrada, eufemística, oscura, desaforada, barroca. Nada más remoto a Orwell. Su asidero es la dura roca del hecho concreto, no la atmósfera nebulosa de la doctrina abstracta. Orwell parte de la verdad empírica, no de la verdad revelada. Su brújula es el sentido común, que nuestra pedantería desdeña como “ligero” o “carente de marco teórico”.

Orwell conectó admirablemente su experiencia con su literatura. Escribía sobre lo que vivía. Aunque estudió en los célebres colegios de St. Ciprian y Eton, dejó testimonio de la crueldad juvenil y la miseria disciplinaria de esas augustas instituciones, con pasajes impopulares como éste: “Recuerdo la pesadilla diaria del futbol, el frío, el lodo, el balón detestablemente grasoso que pasaba zumbando por la cara […] las rodillas agresivas y los aplastantes botines de los muchachos más grandes.” Tiempo después, Orwell se dio de alta como oficial en la Policía Imperial en Birmania, experiencia que lo vacunó para siempre contra el colonialismo y el imperialismo. Se ganó la vida en las barriadas de Londres y París (hospitales, minas, restaurantes) y escribió minuciosamente sobre todo ello. Quería sufrir (literalmente) para entender el sufrimiento. Lo quiso al grado de contraer la tuberculosis que lo llevó a una muerte prematura, a los 46 años. Inconforme con las adhesiones simbólicas a la causa republicana en España, se incorporó a las brigadas y fue herido en combate (en algún lugar menciona, creo, los buenos cartuchos mexicanos que utilizaba). Su puntual testimonio –Homenaje a Cataluña– indignó a los comunistas porque reveló los crímenes de Stalin contra el poum.

Orwell fue siempre un socialista práctico, convencido y aun radical (durante la guerra propuso la nacionalización de tierras, minas, ferrocarriles, bancos e industrias), pero su socialismo fue antitotalitario. Pertenece a la noble genealogía del socialismo inglés (no marxista) que recogió la herencia liberal. Por eso despreciaba a “los partidarios del totalitarismo que viven en la comodidad del liberalismo”: “Todos siguen la misma trayectoria: la escuela pública, la universidad, algunos viajes fuera y luego Londres. El hambre, el esfuerzo, la soledad, el exilio, la guerra, la prisión, la persecución, el trabajo manual son sólo palabras. Apenas sorprende que para la gran tribu de ‘la recta izquierda’ haya sido tan fácil condonar las purgas del régimen soviético y los horrores del ‘primer plan quinquenal’ […] Todos tan gloriosamente incapaces de entender el verdadero significado de lo que ocurría”.

En estos tiempos de fanatismo religioso, acaso el ensayo más actual de Orwell es “Lear, Tolstói y el bufón”. Su tema es la querella entre dos actitudes ante la vida: la religiosa y la humanista. En busca de una santidad sin desprendimiento, más bien intolerante e imperiosa, el viejo Tolstói –aduce Orwell– busca reducir las dimensiones de esta vida, y por eso escribe un libelo contra Shakespeare “que amaba la superficie de la tierra y los procesos de la vida” con todo su bagaje de pasiones cómicas, absurdas y trágicas. Tolstói quería, como Gandhi, ser un santo, y Orwell despreciaba la santidad, la veía como una forma de la autocomplacencia y el egoísmo, una manera retorcida de dominar a los demás.

Sobre todas las cosas, Orwell creía en la verdad. Pensaba que escamotear la verdad objetiva –distorsionarla por parte de intereses políticos o adulterarla por parte de las ideologías– era la enfermedad moral del siglo XX, y un veneno mortal para la literatura. Para contrarrestarlo escribió 1984. Imaginó al hombre desprovisto de la más elemental libertad: la de creer en los datos inmediatos de su experiencia, aquello que honestamente ve, escucha, siente. Pero lo más grave, a su juicio, era el descrédito de la verdad objetiva que cundía entre los escritores.

En el México convulso de estos días, hemos sido testigos de un espectáculo orwelliano: hemos visto a algunos escritores destacados utilizar la palabra contra la verdad objetiva. No me refiero, por supuesto, a la “verdad” de la opción política que, con pleno derecho, ellos rechazan. Esa opción es tan criticable como la que defienden, o como cualquier otra. Me refiero a la verdad sobre el proceso electoral. Su posición no ha sido muy distinta de la que criticaba Orwell, hace exactamente sesenta años, en su ensayo “Los impedimentos de la literatura”. Por ello hemos decidido republicarlo en el presente número de Letras Libres. Es un texto que parece escrito para nuestra circunstancia. ~

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.