La sala estaba casi vacía. — ¿No viene mucha gente? —pregunté a la encargada.

— No viene casi nadie —respondió.

Hice alharaca: cómo es posible, qué país: lo inmundo lleno hasta los bordes y en lo esclarecido ni un alma, qué ignorancia. Y es que sí, la exposición del escultor Marino Marini es una de las más cordiales, elegantes e inteligentes que pueden recorrerse, no en México, sino en el planeta entero. Es una redonda y consumada delicia. Está en el Museo de San Carlos, en Puente de Alvarado, allá por el Monumento a la Revolución y como ya dije poca gente la visita.

Todo mundo sabe que la erguida estatua ecuestre es una de las modalidades canónicas de la escultura. La clásica a César Augusto, que se alza en la plaza romana diseñada por Miguel Angel o el Gattamelata de bronce que fundió el gran Donatello o la maravillosa arrogancia del condottiero Bartolomeo Colleoni, que inmortalizó el Verrocchio, o, para no ir más lejos, nuestro Caballito, con su jinete, el rey menso, que modeló Tolsá.

Estas estatuas tienen reglas implícitas: deben situarse en alto sobre un pedestal, la historia de bronce debe verse desde abajo, deben ser voluminosas, una estatua ecuestre de bolsillo es heterodoxa, lo mismo una plegable o una inflable y desinflable, pues la mole debe ser grave, pesada.

Esto era antes de Marino Marini, quien rompió las cadenas académicas que oprimían al monumento y liberó sus posibilidades. Que son, como puede verse todavía allá en San Carlos, muy variadas. Algunas asombrosamente dinámicas, casi aerodinámicas.

Pero por elocuentes que sean estas exploraciones ecuestres, que han hecho célebre a Marini, no constituyen la mejor parte de las creaciones. Eso está en el refinamiento y la elegancia del ojo que mira y la mano que ejecuta los trabajos. Si comparamos las proporciones de un caballo, sin jinete, de Marini, con cualquiera de esos caballos chinos de cerámica, habituales en casas de cierto lujo, puede entenderse lo que digo: el caballo chino tiene su gracia, sin duda, pero el caballo de Marini es simplemente infalible, su gracia e ingravidez son supremas, la curva del vientre, el tamaño de la cabeza (incluidas las muy diminutas orejas), las texturas, la cola perpendicular al anca, breve, como una especie de aforismo, son impecables, como frases musicales de Mozart.

He hablado de ingravidez (lo opuesto al espíritu de pesadez), de gracia y de Mozart, porque así podría caracterizarse el arte de Marini, como arte ingrávido, simpático, cálido como una buena conversación de sobremesa, civilizado, es decir, razonable, es decir, mozartiano, elocuente, pero estricto, sin que nada sobre, sin protuberancias ni demagogia ni melodrama, sobre sí, lleno de humor, de buen humor, de sonrisas…

Podría seguir, ése es el tipo de expresiones que van mostrando la identidad del escultor italiano.

No hay que estimar que Marini modeló sólo figuras ecuestres; es también notable que sus retratos, además de penetración psicológica, manifiesten el mismo refinamiento elegante que tienen sus caballos. El retrato, por ejemplo, de Igor Stravinski, que no figura en la exposición, es un milagro de frescura, precisión y parecido. En la presente muestra pueden verse, sin embargo, los de Chagall, el escultor surrealista Jean Arp y Marina, compañera de nuestro artista.

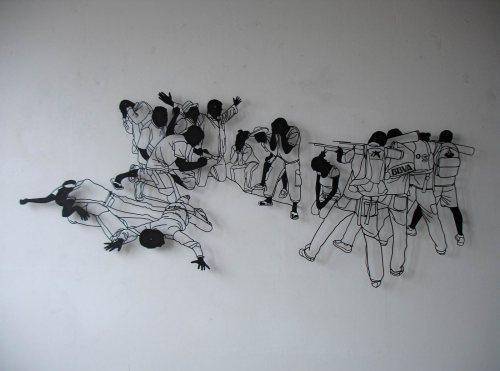

Además de retratos y caballos, se muestran bailarinas, singularmente regordetas e inolvidables, y acróbatas llenos de movimiento. Los dibujos tienen maestría, los estudios anatómicos no desmerecen frente a los renacentistas, il bel corpo ignudo de los grandes maestros italianos, los dibujos más ambiciosos son característicos de Marini, pero menos afortunados que sus esculturas, en mi opinión.

Marini nació en Pistoia en 1901 y tuvo, en cierto modo, un desarrollo algo tardío, pues su primera exposición individual fue organizada en Nueva York, por Curt Valentin, en 1950, y terminó sus días en Viareggio en 1980. –

(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.