UNO. Entre las muchas cosas terribles que le pueden suceder a un escritor hay dos particularmente espeluznantes y de las que —viaje de ida sin billete de vuelta— no hay recuperación posible: una es dejar de ser persona para convertirse en personaje de la propia obra; la otra es sentir que la propia vida es la mejor obra posible y que entonces ya no tiene mucho sentido seguir escribiendo.

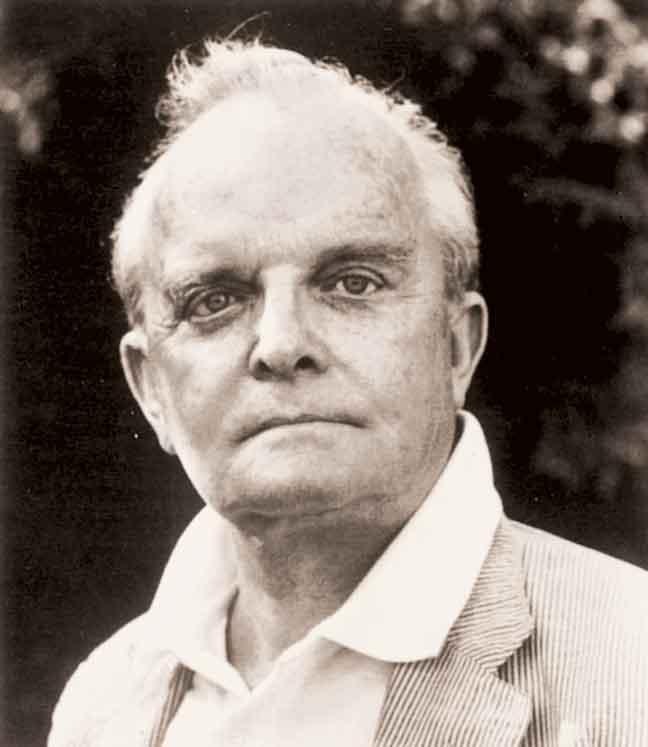

A Truman Capote le sucedieron esas dos cosas.

Y después se murió.

Antes —por suerte— firmó libros por los que ahora se lo recuerda y por los que se lo seguirá recordando una vez que su tan graciosa como triste leyenda se haya olvidado para siempre. Eso es lo bueno de la literatura: con el correr de los años, los escritores acaban siendo inofensivos fantasmas mientras que —si hay talento y si hay suerte— sus libros permanecen, inmortales, de este lado. Así, la muerte y el paso del tiempo acaban siendo el mejor premio y alivio para el suplicio de aquellos que acabaron sucumbiendo a las tentaciones más tontas de la fama y sus alrededores.

DOS. La vida de Truman Capote —se lo entiende enseguida al leer las tan adictivas como novelescas biografías que le dedicaron Gerald Clarke y George Plimpton— es una de esas historias morales, transparentes, didácticas y perfectamente estructuradas desde un punto de vista dramático: fundación, ascenso y caída. La vida de Capote —como antes la de Fitzgerald o la de Hemingway— nos instruye y nos advierte no sólo sobre las luces y sombras de un determinado y ambicioso artista embelesado por su propio mito, sino también sobre los peligros y pesadillas enroscándose como serpientes entre las pesadillescas sábanas de eso que se conoce como Sueño Americano.

TRES. Su obra —con la perspectiva que adquiere lo que ya no será modificado— también parece gozar y padecer esa necesidad de ir ganando territorios y conquistando cumbres. Ahí están los delicados cuentos de sus inicios, los de Un árbol de noche y los varios relatos sueltos y en estos días por fin recopilados en Cuentos completos (Anagrama); la paradigmática novela y la nouvelle gótico-sureñas (Otras voces, otros ámbitos y El arpa de hierba); la reinvención del travelogue donde Capote ya aparece como su propio “héroe” (Se oyen las musas); la astuta reescritura del Adiós a Berlín de Isherwood (Desayuno en Tiffany’s); los perfiles de divas y divos donde destaca aquella autopsia en vida a Marlon Brando (Los perros ladran); uno de los textos sagrados del new-journalism y del true-crime como best-seller universal y clásico instantáneo (A sangre fría); y la despedida genial pero ya agónica con metodología pop: los textos que conforman Música para camaleones, muchos de ellos publicados por primera vez en Interview, la revista de Andy Warhol. Y claro, por supuesto, Plegarias atendidas: la inconclusa y fantasmal “gran novela proustiana” tantas veces anunciada desde la niebla de polvo blanco y alcohol dorado y discoteca de todos los colores. “Un libro tan perfecto que nadie salvo yo podría escribirlo”, aseguró drogado por la emoción o emocionado por la droga. Una de sus últimas entrevistas —concedida al escritor Edmund White— concluye con un Capote borracho y duro de cocaína, yendo y viniendo del baño de su piso en el United Nations Plaza, diciendo: “Bueno, ya sabes, uno escribe unos cuantos libros y… Es una vida verdaderamente horrible”.

CUATRO. El reciente vigésimo aniversario de la muerte de Truman Capote —el escritor tendría hoy ochenta años— nos trajo tres libros con inevitable perfume de efeméride. Una reedición de A sangre fría con el diseño original; los ya mencionados Cuentos completos (perfectos ejercicios —en ocasiones de una eficiencia casi mecánica— ensamblados por el entonces mejor alumno de McCullers y Welty y, por momentos, de Cheever); y el más interesante y novedoso de todos para el seguidor del monstruo: Too Brief a Treat: The Letters of Truman Capote (Random House), un epistolario ordenado y comentado por Gerald Clarke, uno de sus más dedicados biógrafos.

Lo que aquí se recoge son más de cuatro décadas de cartas y telegramas con amigos y amantes y editores y gente famosa. Y, sorpresa: contrario a lo que cabía pensar, no abunda aquí el veneno o el chisme porque —todo parece indicarlo— Capote prefería ser más oral que escrito cuando se trataba de hacer daño; y ahí están (también en Anagrama) las viperinas Conversaciones con Truman Capote de Lawrence Grobel. A la hora del sobre y el sello —como bien precisa Clarke—, Capote “escribía sólo a sus amigos; para sus enemigos, reservaba una lengua más afilada e hiriente que la daga de un asesino”. Eso sí: casi no hay página en la que Capote no reclame, exija o gima que, por favor, le escriban y describan con lujo de detalles las últimas y más jugosas indiscreciones.

Así que, más allá de la infidencia ocasional, lo que aquí prima y gratifica y verdaderamente interesa —una vez superada la sorpresa de que esto no es la biblia de un excelso maestro difamante— es el relato de la educación de un escritor muy seguro de lo que se proponía hacer y alcanzar en una época dorada donde la ficción era parte importante e ineludible de las mejores revistas.

De todo esto se ocupan las amplias y vigorosas dos primeras secciones del libro: “The Exhuberant Years: A Merlin in Alabama and a Puck in New York” y “The Years of Adventure: Off to See the World”. En ellas, Capote se nos presenta como una suerte de Holly Golightly dispuesta a comerse primero Manhattan y después el mundo. Y lo hace. La tercera sección —”Four Murders and a Ball in Black and White”— recorre el largo y doloroso proceso de investigación para A sangre fría, así como el triunfo cósmico y sin precedentes de esta influyente novela.

El final —”Prayers Answered and Unanswered”, el tramo más breve e inexpresivo— muestra a un hombre con pocas ganas de escribir cartas: pocas líneas de tinta y demasiadas rayas de cocaína, se sabe.

Así, lo último que leemos es el breve telegrama —fechado el 25 de febrero de 1982— enviado a Jack Dunphy, su amor de toda la vida, donde le dice que lo extraña tanto. Llegado este punto del libro, nosotros también extrañamos a Capote; y por eso es casi un reflejo automático volver al principio, a 1936 y a 1939: dos cartas breves en las que un artista adolescente comunica su nuevo apellido y otra donde, obligado, confiesa —”por la presente afirmo solemnemente”— que todo lo que dijo sobre un compañero “fueron nada más que mentiras y calumnias de mi parte”.

CINCO. Hace poco más de dos décadas, una mañana cálida de Los Ángeles, Truman Capote le dijo a su anfitriona Joanne Carson: “Creo que me estoy muriendo”. Enseguida le pidió que lo abrazara y que, por favor, no llamara a ningún médico. “Estoy muy cansado de todo eso”, suspiró. Su última palabra —la primera palabra que aprendió a escribir— fue “Mamá”. La repitió tres veces. Y después —cansado de ser Truman Capote durante demasiados años— se extinguió como personaje divertido para así, muerto, poder seguir viviendo, por fin, sólo como gran escritor. –

Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).