Anota Gide con nostalgia en su diario, siendo ya un hombre público famoso y respetado, que echa de menos la época en que no lo era: la conciencia de no ser escuchado, dice, era lo que daba valor a mis escritos… Y en efecto, el anonimato no es sólo sinónimo de libertad, sino de autoexigencia; cuando un escritor sabe que tiene garantizada la publicación, los lectores, las críticas obsequiosas… es muy difícil que no caiga en la tentación de “dormirse en los laureles”. Será por eso por lo que la mayoría de las memorias publicadas últimamente en España son tan decepcionantes.

La literatura española parece haber llegado tarde al género autobiográfico. Históricamente, el origen de la escritura confesional —ya sea en forma de autobiografía, ya de diario íntimo— se halla en el protestantismo (el papel en blanco hace las veces del abolido confesionario) y en la “crisis de conciencia europea” ligada a la Ilustración y la Revolución Francesa. Piénsese en los clásicos del género: de Samuel Pepys al mismo Gide, pasando por Montaigne, Rousseau, Chateaubriand… todos son protestantes, o escriben en el fragor de la guerra religiosa o la zozobra política. En España, un primer y magnífico brote confesional, el Libro de la Vida de Santa Teresa, es cortado de raíz por la Contrarreforma, que impone algo así como una “intimidad política (o religiosa)mente correcta”. En eso es precursora de los Estados totalitarios, con la Inquisición a modo de policía secreta: no es casualidad que los países de la Contrarreforma —España, Italia— tengan en común con los del bloque comunista la ausencia —o clandestinidad— de la escritura autobiográfica.

Todo ello explica la escasez, en la literatura española, de introspección —y quizá también la suspicacia con que entre nosotros se contempla el psicoanálisis—; y aunque ahora queramos ponernos a la moda europea, no se puede de la noche a la mañana suplir una tradición inexistente. De modo que cuando en España se ha empezado a practicar la autobiografía, se ha hecho en su vertiente más superficial: diarios tan poco íntimos que cuesta distinguirlos de la columna periodística, memorias que apenas ocultan su condición de obras de encargo. Unos y otras se deben casi siempre a autores “consagrados”, que entre la certeza de unas buenas ventas y el poco respeto que les inspira el género, publican textos de calidad más que dudosa. (De hecho, las mejores obras autobiográficas, en nuestra opinión, son las de autores que en el momento de publicarlas eran poco conocidos, como el Autorretrato sin retoques de Jesús Pardo o los primeros diarios de Trapiello.) Lo cual no impide un diluvio de elogios: por esa misma falta de tradición que señalábamos, los críticos son mucho menos exigentes con la autobiografía de lo que lo serían con una novela o un ensayo; es como si, más que formar parte de una obra, el libro en cuestión sirviera para coronar a su autor y recordarnos a todos —de ahí las medallas y homenajes— la deuda que la filosofía española, o el periodismo, o la democracia en general, tienen contraída con él.

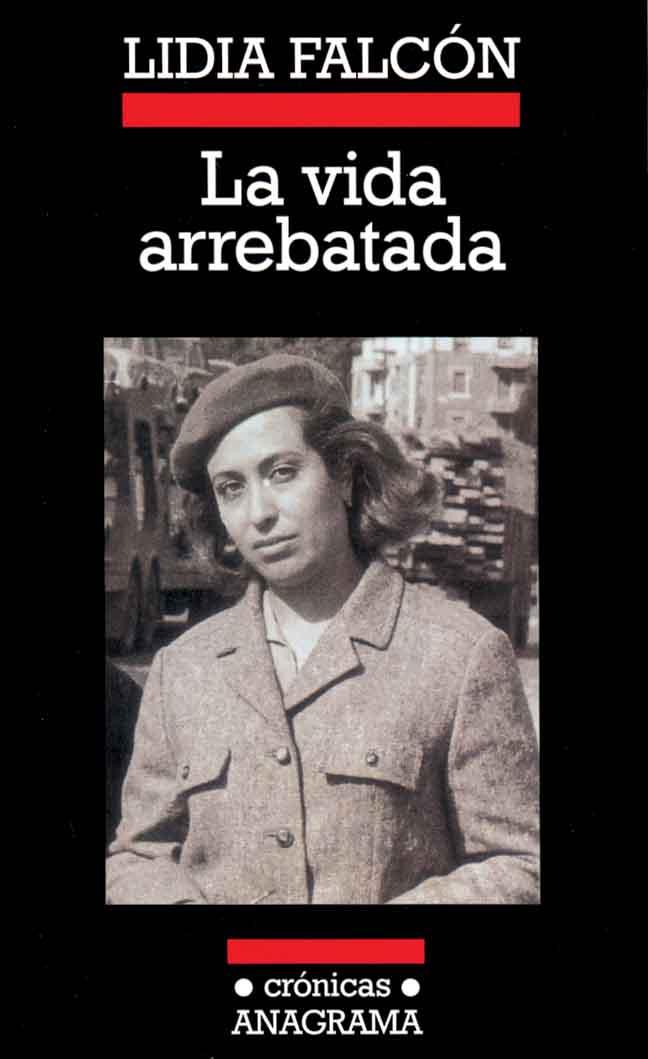

Por eso es llamativo lo poco que se ha hablado de las memorias de Lidia Falcón, como si no le debiéramos los y sobre todo las españolas mucha de la libertad que disfrutamos. Y es que, como han corroborado por desgracia los recientes fastos conmemorativos de la Constitución, aquí parece creerse que la democracia tiene muchos frentes, todos importantísimos —de la organización territorial del Estado hasta la judicatura o el ejército—, pero no la condición de la mujer, que sigue viéndose como un tema privado. Precisamente, lo que viene a demostrar el libro de Falcón es cómo y por qué resolver lo privado es, para las mujeres, condición sine qua non para acceder a lo público.

Lidia Falcón procede de una familia culta y políticamente combativa, pero sin un céntimo y estigmatizada por pertenecer al bando perdedor de la Guerra Civil. Su madre era una periodista y escritora de izquierdas, Enriqueta O’Neil; su padre un revolucionario peruano, César Falcón, que tras la guerra se volvió a Perú desentendiéndose de su descendencia; el invento de una rocambolesca historia para justificar la ausencia de partida de nacimiento y de certificado de matrimonio de los padres es una de las muchas odiseas tragicómicas relatadas en este libro. A esta difícil condición, la autora pronto añade otra aún más espinosa: antes de cumplir los veinte años es madre de dos hijos y separada de un marido que optó, como el padre, por poner tierra por medio.

La primera parte de La vida arrebatada es sobrecogedora. La joven Lidia intenta ser como las demás, pero el rechazo de la hipocresía reinante le lleva a cometer lo que era entonces, para una chica, el supremo acto de rebeldía, y a la vez la suprema imprudencia: relaciones sexuales completas, que conducen al embarazo y a la boda precipitada y vergonzante… Ahí empiezan unos años durísimos para la autora, que vaga de pensión en pensión, frecuenta a prostitutas, se emplea como telefonista nocturna o criada, se construye una barraca, estudia a la vez que trabaja y cuida a sus hijos, tomando anfetaminas para no derrumbarse… La segunda mitad narra su encuentro con el periodista Eliseo Bayo (para muchos de nosotros, en los años 60-70, formaban una pareja mítica), la militancia comunista, el comienzo de su carrera de abogada, la publicación de sus primeros libros, las estancias en la cárcel, el suicidio de su madre, la fundación del Partido Feminista, la separación de Eliseo y el encuentro con su actual pareja, el filósofo Carlos París.

A La vida arrebatada se le pueden reprochar, básicamente, dos cosas. Una, la ausencia de un proyecto autobiográfico coherente: la extensión de cada episodio no parece estar en función de su interés intrínseco, sino de su pintoresquismo o de que haya sido o no tratado en otros libros de la autora. Otra, la pobreza del análisis. Los personajes que desfilan por este libro actúan sin cesar, y la autora narra esos actos con fruición, pero rara vez reflexiona a fondo sobre ellos. Por poner un ejemplo: un par de páginas le sirven para despachar el giro de 180 grados de Eliseo Bayo, que de revolucionario se convierte en “un hombre de orden, respetuoso con los valores burgueses, instalado en la mediocridad familiar y social y oyendo misa cada domingo”, sin que la lectora o lector tenga la menor pista del porqué de una metamorfosis doblemente interesante por ser representativa de un fenómeno mucho más amplio: recordemos cuántos actuales ministros o alcaldes del pp son antiguos militantes trotskistas o maoístas…

Con todo, La vida arrebatada es un libro apasionante, por la espontaneidad y viveza del relato (todo un alivio, tras el engolamiento de muchos libros de memorias recientes), por el retrato de esa “España negra” que tanto nos hemos apresurado en olvidar y por el testimonio de las dificultades específicas —y para la mayoría, insalvables— con que se encuentra una mujer que aspira a una proyección pública. A diferencia de las memorias masculinas, en éstas la vida privada no sólo tiene una gran presencia, sino una presencia decididamente conflictiva. Pues ya sabemos que la división entre esfera pública y privada está hecha de tal modo que permite a los hombres dedicarse a la primera sin sacrificar la segunda (resuelta en sus aspectos prácticos y afectivos por una mujer que permanece en la sombra), mientras que para las mujeres, la dedicación a lo público requiere o la renuncia a lo privado o un intento de conciliación que supone un perpetuo rompecabezas. Recordárnoslo no es el menor mérito de Lidia Falcón, a quien ya sería hora que la democracia española reconociese la deuda que tiene —tenemos— con ella. ~

Turquía ante Bizancio: la memoria borrada

En el patio interior del Museo Arqueológico de Estambul pueden verse junto a la puerta unos espléndidos sepulcros de pórfido, tres antes, dos ahora, y uno de mármol. Nada los identifica y…

Los éxitos por los que no pagamos

Entre las muchas cosas para recordar de 2017 está que Luis Fonsi y Daddy Yankee hayan lanzado a inicios del año “Despacito”, una fusión de cumbia, pop y reguetón que se convirtió en el mayor…

Villa, Zapata y el fulgor

Fondo Casasola, Sinafo, INAH, nº de inventario 6147 Rara vez la fotografía como fijación de un momento histórico en icono histórico (y ahora ya mitológico) habrá tenido el poder de fascinación…

Lolita is alive!

El sábado 7 de julio el periódico español El mundo transcribió una nota del diario The Mobile Press-Register según la cual el martes 2 de este mismo mes un auto Chevy Monte Carlo que iba con…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES