Sucede de vez en cuando, si uno se lía a hablar de literatura con escritores. En mi última liada, le dije a Javier Cercas que, descontadas las presiones deconstructivas, me seguía pareciendo útil distinguir entre el narrador de historias y el artista de la narración.

Seguramente cometí el error de decir que sólo el segundo cuenta para la literatura, pero sin aclarar previamente que esa palabra, "literatura", pertenece a la ciencia del Ochocientos, y que hago un uso anacrónico de la misma, ya que no se le puede aplicar al escritor actual más que en un sentido paleológico, así como no se puede calificar de "pintor" a Bill Viola, o a Barbara Kruger.

Los antiguos distinguían el estilo noble (o elevado) del estilo vulgar, y esta distinción pervivió hasta el romanticismo, pero habían sido tantos los avatares de la pareja que al final quedó resumida en una polaridad ontológica: había poesía y no-poesía. Así seguían las cosas durante el dominio de las vanguardias históricas, herederas del romanticismo. Había arte y no-arte. Por ejemplo, Rothko era arte, pero Hopper era no-arte, aunque quizás fuera artesanía. El último suspiro de la distinción fue, hacia los años setenta, la separación entre high brow, midle brow y low brow que aún circula por los campus más rústicos.

Estas diferencias no tienen aplicación en la actualidad, pero no porque, como dicta un insoportable y falso tópico, "el mercado sea el único juez", sino porque se acabó el Arte, o sea, la permanencia de un Arte Soberano con responsabilidades éticas, o un Arte con una Historia Universal teleológica. Se acabaron las mayúsculas, vaya, y con ellas las diferencias alto/bajo, noble/plebeyo, y así sucesivamente. No son eficaces para describir lo que produce la democracia global, ni el modo en que se produce, ni el tipo de recepción y divulgación que reciben los productos. Más claro aun, lo de ahora no son "obras de arte" sino productos, y los productos no caben dentro de una teoría esencialista del arte.

Ahora bien, una vez aclarado que la altura ya no es un criterio de valor, algún distingo debemos hacer entre aquellos escritores que ponen su habilidad al servicio de una historia, unos personajes, una intriga y una representación verosímil, y aquellos otros que sitúan en primer término la materia misma de la que están hechos los sueños, y sólo después todo lo demás. El distingo que permite agrupar a Robbe-Grillet, Thomas Pynchon, Juan Benet y el Bernhard de Corrección (no el de su autobiografía), en contraste con Vargas Llosa, John Updike, Coetzee, o Cercas, por citar algunos escritores del fin de siglo, sin valorarlos.

Todo lo cual viene a cuento gracias a la edición en España de la novela (¿?) póstuma de Giorgio Manganelli, La ciénaga definitiva (Siruela), soberbio ejemplo de lo que vengo afirmando. He aquí una narración admirable, recreada de modo ejemplar por un traductor, Carlos Gumpert, que ha pillado cada giro humorístico o delirio verbal de Manganelli. En este relato no pasa nada (o lo que pasa podría ser una historia de la metafísica), los personajes se reducen a una sola voz en soliloquio, aunque es posible que debamos incluir como "personaje" a un caballo, el cual, de todos modos, pronto se convierte en la "caballidad", lo que no le impide usar reloj de pulsera. Todo transcurre en una ciénaga, lugar que, hacia el final, se transforma en su antagonista (¿una columna de fuego?) para cerrar el relato sin concluirlo.

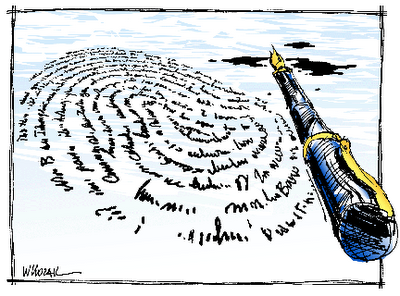

La mera descripción del libro ya indica que eso no puede ser una novela, y que si nos guiamos por mi descripción, no hay dios que lo lea. Sin embargo, es el relato más divertido, agudo, inteligente, hermoso y apasionante que he leído este año, aunque también lo sea Soldados de Salamina, pero de otra manera. Si ahora procedo a describir Soldados de Salamina, es muy probable que muchos lectores se sientan atraídos por el asunto, ya que su misma glosa resulta interesante de por sí. Algo perfectamente imposible con el libro de Manganelli, el cual no admite resumen, ni glosa, ni descripción, ni nada de nada. Es indescriptible, y sólo el texto mismo puede dar cuenta de lo que es ese texto. Tampoco una paráfrasis de Patmos diría nada relevante sobre el poema de Hölderlin.

Recuerdo la vieja discusión sobre arte lingüístico (también llamado "poesía"), que no admite paráfrasis, y lenguaje ordinario, que sí las permite. Cualquier paráfrasis de Manganelli, de Benet o de Pynchon es perfectamente inservible, no hay una representación verosímil en sus relatos que permita construir una narración comunicable. Pero sí puede glosarse, describirse, e incluso rodarse en largometraje, Soldados, porque hay en ella una representación verosímil capaz de comunicarse con otras palabras que las del texto mismo. Y esa diferencia, aunque pertenezca quizás a un uso literario, el artístico, en vías de extinción, es más interesante que la indistinción, porque es más interesante la exactitud de una diferencia que el impresionismo de una similitud. –