Zelda fue el primer juego del Nintendo que abrí. Mi mamá acababa de comprarme el Nintendo (por allá de 1988) y, además del juego que incluía Mario Bros., Duck Hunt y World Class Track Meet (el juego del “tapete”), me regaló Punch Out y Zelda. La elección no fue difícil: había algo mágico en el color dorado del cartucho. Yo ya era un jugador más o menos obsesivo de Atari y de Intelevision. Zelda, sin embargo, tenía algo distinto, más allá de lo obvio como mejores gráficas. Lo más sorprendente fue que Zelda contaba una historia, es decir, tenía un principio y un fin en términos narrativos (no sólo un “último nivel”). Salvo por escasas excepciones, los juegos a los que estaba acostumbrado no tenían fin: después de completar todos los niveles, el recurso tradicional del programador era volver a empezar pero en modo más difícil (más rápido, más enemigos, etc.). Zelda representó un cambio pues a pesar de tener una “segunda vuelta”, abandonó ese anticlimático eterno retorno: en última instancia, era posible vencer a Ganon y cerrar el círculo. Aunque la primera vez que terminé un juego con historia (Zelda, claro está) me sentí devastado, el sentimiento también fue, de manera paradójica, reconfortante. Tal vez me hizo comprender eso que Eco dice de la literatura: “La dolorosa maravilla que nos procura cada relectura de los grandes trágicos es que sus héroes, que podrían haber escapado de un destino atroz, por debilidad o ceguera no entienden a qué salen al encuentro, y caen en el abismo que han cavado con sus propias manos […] Esto es lo que nos dicen todas las grandes historias, si acaso sustituyendo el sino a Dios, o las leyes inexorables de la vida […] Creo que esta educación al Sino y a la muerte es una de las funciones principales de la literatura”. Así, Ganon se convierte en ceniza y Link se alza victorioso, ambos de manera definitiva y para siempre. No hay manera de cambiar las cosas, como en la literatura.

Los videojuegos han marcado mi vida, literalmente. Lo único similar es el futbol. No ubico con precisión el año que empecé la universidad. La respuesta me la dan unos cuantos marcadores biográficos. Sé que empecé en 1997 porque, en época de exámenes (verano de 1998), recuerdo a Zidane en su primer mundial. Del mismo modo, mi herramienta mnemotécnica para precisar el año en que nació mi hijo es el Madden 2008, juego que compré unas horas antes de que naciera. Así podría seguirme y contarles cómo fue que los videojuegos me llevaron a Tolkien, cómo me reconcilié con un amigo con Super Mario World o cómo me volví fanático de Francis Scott Fitzgerald cuando me enteré que su esposa se llamaba (¿quién iba a pensarlo?) Zelda.

La secuela de The Legend of Zelda parece ser una anomalía, un bicho raro en una serie de juegos que son merecedores de halagos casi unánimes. Cuando me preguntaron sobre cuál me gustaría escribir, de inmediato pensé en el primero. Desafortunadamente ya había un elegido. Luego pensé en el III: A Link to the Past. Previsiblemente, también lo habían tomado. Para hacerle honor al lugar común llegué a Ocarina of Time. Pero poco a poco empezó a cobrar forma una idea descabellada: ¿y si escribiera sobre Zelda II? A la distancia me parecía el menos memorable de todos. ¿Tenían razón los detractores o yo era víctima de un prejuicio fortalecido con el paso de los años? Algo no me permitía llegar a una conclusión satisfactoria: si era tan malo como parecía recordarlo, ¿cómo es que Zelda III: A Link to the Past fue el juego que he esperado con más ansias en toda mi vida?

Antes de escribir lo jugué de nuevo, de principio a fin. Me animó el propósito de evitar dos extremos nefastos: la nostalgia facilona y, por lo tanto, el elogio inmerecido, y la crítica apresurada nada más por costumbre. Además, también me motivó la intención de dar una opinión informada, que no objetiva. Siempre he creído que una opinión no puede aspirar a la objetividad a riesgo de morir de abulia. Ahí les va. Empecemos con lo obvio: sí, el juego es raro. Imposible jugarlo sin sentir un desasosiego sutil, una incomodidad difícil de precisar, como una pierna dormida. Los elementos aparentemente ajenos al universo de Hyrule destacan de inmediato. De entrada, hay dos modos de juego. En el primero, cuando Link viaja de pueblo a pueblo, la perspectiva es la de un típico Role Playing Game de aquellos años:

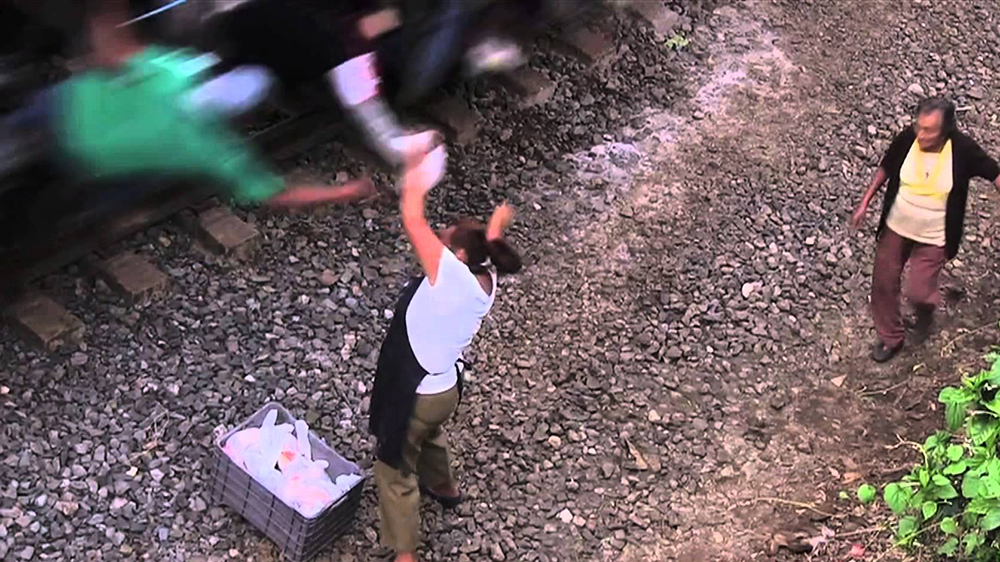

La perspectiva lateral sólo aparece cando Link pelea:

Hay otras características más propias de un RPG al estilo Final Fantasy. ¡Link podía subir de nivel! ¿Pueden creerlo? Hay aspectos que se elevan por encima de la categoría de “lo raro” para caer de plano en lo incomprensible. Una de las habilidades de Link, por ejemplo, consiste en transformarse en hada. Confieso que lo tenía borrado de mi mente.

Pero ahora van los los defectos, que los hay. Para empezar, la música no tiene perdón de Dios, salvo la de la secuencia final. Si algo desentona en la serie Zelda es, justamente, una melodía que no cautive. Además, el juego es en serio difícil, especialmente al principio. Haciendo mi investigación me topé con un video de Youtube en el que su autor asegura que el juego es muy fácil cuando sabes qué hacer. Pues sí, lo mismo en Mega Man 2 si sabes el orden en el que se debe enfrentar a los bosses. Pero para eso hay que acabarlo. Confíen en mí, el juego está en el límite en que lo difícil se convierte en ira, con esa dificultad gratuita y medio boba propia de los juegos de la época. No al estilo frustrante y molesto tipo Battletoads (destruí tres controles antes de acabar ese juego) pero sí lo suficiente como para perder la paciencia.

Podría seguir enumerando aspectos negativos pero ninguno es lo suficientemente escandaloso como para justificar los lamentos de los que se rasgan las vestiduras con Zelda II por haberse alejado de “la esencia” de la serie. ¿Tiene algunas virtudes el juego? Desde luego. Por todos lados. De hecho, estoy convencido que algunas de las entregas en 3-D (de Ocarina of Time para adelante) abrevaron considerablemente de The Adventure of Link. En primer lugar, la perspectiva lateral es más propicia para generar un ambiente de acción que la aérea. En segundo, todos los elementos de un RPG que los juegos nuevos han recuperado. ¿Alguien se imagina un Zelda sin pueblos en los que haya que obtener información para la siguiente aventura? Pues eso es novedad del Zelda II, sin más. Una obviedad pero no por eso menos importante: Link puede saltar, algo impensable hasta ese momento. Por si fuera poco, en este juego Link tiene distintas manera de atacar (algo similar a lo que sucede en los Zelda 3-D): ¿recuerdan que había una habilidad con la cual era posible saltar y caer sobre los enemigos con la espada?

Creo que la mayor virtud de Zelda II es que, a pesar de sus defectos, auguraba un futuro prometedor. Para decirlo en pocas palabras: nos deja con ganas de más. Llego a esta conclusión luego de haber sido capaz de recrear lo que sentí la primera vez que lo acabé: la necesidad apremiante de jugar Zelda III (que no existía en ese entonces), como si el II hubiera sido un paréntesis exquisito, una invitación. Acaso por eso recordé una frase de Fernando Escalante mientras veía caer la cortina que oculta el beso entre Zelda y Link. Él habla de la lectura de ciertos clásicos; yo, de jugar otros clásicos: “lo que hay de importante es lo que pueda leerse [¿jugarse?] después; lo que hay que saber [¿jugar?] es siempre otra cosa y está en otra parte”. Zelda II deja en claro que lo mejor está en otra parte pero que eso que estamos viendo es un buen punto de partida. Ahora sí, a seguir jugando A Link to the Past.

Escritor, abogado y videojugador. Aún no pierde la esperanza de ser futbolista y, algún día, hacer un videojuego.