Ocupan la gran pantalla en tropel los escritores, mostrados en facetas heroicas, ruines y consuetudinarias. De los siete principales contabilizados en un par de meses de novedades, cuatro existieron, Pablo Neruda, Emily Dickinson, Thomas Wolfe, William Carlos Williams (que no sale en persona pero personifica la trama de Paterson), y tres son de ficción. Entre los últimos, el más atractivo a priori es el Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) de Animales nocturnos, que escribe una novela para resucitar y aparecerse a la mujer que lo abandonó, devolviendo a la literatura una de sus armas más mortíferas, la venganza. Otro vengador concienzudo imaginado por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat en El ciudadano ilustre, el novelista Daniel Mantovani, regresa tras ganar el Premio Nobel de literatura a su ciudad natal de los horrores, Salas, en la que los honores que se le dispensan abren ante él la antesala del infierno. Son muy brillantes los apuntes grotescos de Cohn y Duprat: el calamitoso traslado por carretera del premiado, el concurso de pintura parroquial en el que debe ser juez, las reinas de la belleza afectadas por la magnitud del encomio, la estatua al prócer y los vejámenes que sufre. Cuando llega el drama del amor truncado y los celos, la película se espesa en una melaza onírica y trascendental que no cuaja.

También se tambalea el justiciero ficticio de Animales nocturnos. Tom Ford, tan elegante con la cámara como con la aguja, construye bien la trama en tiempos y escenarios alternos, pero se pierde en la costura: hace holgadas las escenas que pedían estar ceñidas (como el asalto y los abusos de los pandilleros), verbosas las de conflicto transitorio (las dos cenas centrales, Sheffield con Susan, esta con su madre) y, atraído por las formas del arte visual a la moda, se queda en la superficie de una interesante historia de gran calado.

Por el contrario, el japonés Hirokazu Kore-eda, depurado hasta la frugalidad en Después de la tormenta, imprime a sus habituales fábulas de familia un sesgo insólito, haciendo de Ryota, el padre separado que la protagoniza, un novelista fallido que busca como salida laboral un empleo de detective. El investigador privado tiene en inglés una bella palabra de definición, gumshoe (título, por cierto, de la magnífica opera prima semipolicial de Stephen Frears), y la sugerencia de lo conveniente que es para un detective (y no digamos para un escritor) pisar la realidad con zapatos de suela blanda y así no hacerse de notar, le cuadra perfectamente al filme de Kore-eda. La tormenta del título estalla, alterando las vidas, pero Ryota vive su otoño con parsimonia y dulzura: los falsos finales felices de este magnífico director.

Y ahora, los que pisan fuerte y hacen ruido siempre que pueden.

Como era previsible viniendo de un cineasta tan impar como Pablo Larraín, Neruda rehúye ser la biografía de Pablo Neruda, deteniéndose en la alegoría del creador con ínfulas. El director de El club combate cuerpo a cuerpo con el autor de Canto general, y la inmodestia y el genio de ambos aseguran el espectáculo. Más titanes de pisada y voz tronante: por ejemplo Ernest Hemingway, que sale de comparsa junto a un pez espada gigante en El editor de libros, cuyo título original es Genius; la aseada pero banal película de Michael Grandage retrata a tres, Wolfe, Scott Fitzgerald y el citado Hemingway, enfrentándolos a un personaje fascinante, el editor Maxwell Perkins, que por culpa del rostro impenetrable de Colin Firth y las carencias fílmicas de Grandage no cobra relieve como el hacedor en la sombra que fue. Una lástima, porque el ambiente, el lugar de los hechos, los dólares gastados en la producción y el esfuerzo colosal de Jude Law por hacer de Wolfe un overreacher del párrafo largo apuntaban más alto.

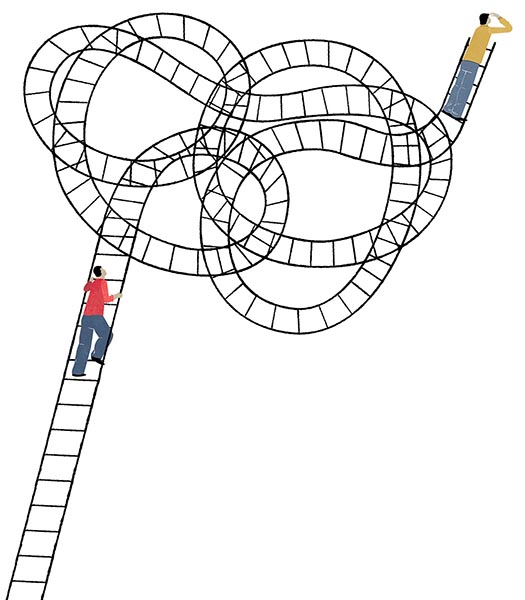

Paterson no permite el juego habitual de las comparaciones odiosas entre el libro y la película, por la sencilla razón de que su guionista y director Jim Jarmusch utiliza ese título, esa pequeña ciudad de Nueva Jersey y al poeta Williams Carlos Williams solo como excusa para hacer su propia meditación poética, tenue pero elocuente. El libro no es, a mi juicio, la obra maestra del autor de In the American grain; el renombre lo debe a su envergadura en tanto que novela poemática de más de doscientas páginas o poema en versiprosa salpicada de pensamientos y apotegmas. Publicado por entregas entre 1946 y 1958, el Paterson del doctor Williams no existiría probablemente sin los precedentes compositivos de Ezra Pound, aunque la verbalidad y las aspiraciones de ambos poetas sean muy distintas. El libro está concebido como una narración zigzagueante en la que la poesía, predominante, se quiebra a menudo por las citas, los eslóganes, las noticias de corte periodístico, los diálogos, las opiniones y unas cuantas cartas. Lo narrativo, casi nunca novelesco, se funde con la lírica más desnuda, un dispositivo especialmente logrado en su Libro Tres, que constituye el centro de la obra.

Jarmusch cita al escritor, bromeando un par de veces con las tres cláusulas de su nombre, sitúa en Paterson y llama Paterson al personaje protagonista, conductor de autobuses y poeta amateur (un gumshoe desarmado aunque perspicaz), pero ni la poesía que el joven o la graciosa niña admiradora de Emily Dickinson, en el más delicioso episodio de la película, escriben es la de Williams, sino la de un poeta algo posterior, y yo diría que bastante inferior, Ron Padgett. El perfume de la poesía de la Escuela de Nueva York flota sobre el filme, y más de una vez se reconoce la fuente de los hallazgos del cineasta; es evidente, por ejemplo, que el trazado tan atractivo de la pareja de Paterson y su novia Laura remite, más que a Petrarca, a una imagen muy bella del arranque del Libro Uno de Paterson: “Un hombre como una ciudad y una mujer como una flor –que están enamorados.” Así es el Paterson de Jarmusch: fluctuante, caprichosa metáfora de la ciudad que da alimento al joven y de los vestidos y adornos florales con los que emplea su tiempo Laura.

Para mi gusto sobran los planos de mirada lánguida del conductor-poeta a las cosas y al paisaje, como preanuncio mecánico de su inspiración. En cuanto al bulldog Marvin, encarnado por el animal de nombre Nellie, es tan buen intérprete que el director, sacrificando a veces a sus actores, le da demasiado papel. El perro en sí es sublime, como todos (esto lo saco de un verso de Mark Strand), pero las monerías de Marvin chillan en un curso tan ameno y remansado como el del filme. ~

Vicente Molina Foix es escritor. Su libro

más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de

cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).