Philippe Ollé-Laprune

Los escritores vagabundos. Ensayos sobre la literatura nómada

Traducción de Claudia Itzkowich y Héctor Iván González

Ciudad de México, Tusquets, 2017, 354 pp.

“¿Por qué vino a México?” es una pregunta que, al igual que muchos otros desterrados, Philippe Ollé-Laprune habrá escuchado a menudo a lo largo de sus años en esta orilla del Atlántico. Se antoja que la búsqueda de una eventual respuesta pudo haber estado en el origen de estos ensayos sobre la literatura nómada. Claro está: por ser vicaria, la respuesta siempre nos parecerá insatisfactoria o trunca, pero sin duda más sustanciosa que un balbuceo autobiográfico. Por lo demás, hasta hace poco, sus batallas de toda índole a la cabeza de la Casa Refugio Citlaltépetl lo confrontaban cotidianamente con los escollos del exilio para escritores perseguidos en el mundo entero. Es poco decir que las reflexiones de Philippe Ollé-Laprune (París, 1962) sobre la escritura nómada son el producto de la experiencia y de la inteligencia.

“Todos los autores que se lanzan a esta carrera desenfrenada comienzan por una huida”, afirma Ollé-Laprune al inicio del libro, al tiempo que recuerda que el escritor es por antonomasia un marginal en su sociedad y un desterrado de cierta realidad. “Volverse huérfanos”, “no deberle nada a nadie”, “hacer tabula rasa” con el pasado, “lanzarse al experimento de convertirse en otro”, son generalmente los motivos que aguijonean los destierros voluntarios. Georges Bernanos, D. H. Lawrence, Blaise Cendrars, Robert Desnos y Malcolm Lowry, sin duda ilustran la regla, pero también reiteran la clásica pregunta de saber si los escritores son por esencia unos fugitivos, ¿por qué no todos se someten al nomadismo para cumplir su tarea creadora? Se intuye que hay, debajo de los argumentos enunciados o confesables por los nómadas, una razón que escapa al entendimiento y que puede llegar a expresarse soterradamente en la obra de ficción. Algo así como un secreto que Annie Le Brun sugiere al mencionar “la relación ciega que se establece entre el lado salvaje de los lugares lejanos y la barbarie que cada quien lleva en sí mismo”.

Ollé-Laprune lo advierte en las novelas que Georges Bernanos comienza a escribir durante su estancia de siete años en Brasil: “En sus libros de ficción los personajes observan su infancia como la aurora neta de la vida: todos ellos albergan en su interior una especie de secreto, que conservan en su memoria como un momento inmaculado, como un tesoro íntimo.” También cree encontrar el mismo síntoma en Bajo el volcán de Malcolm Lowry: “Uno de los aspectos más dramáticos del libro reside en la imposibilidad absoluta de contar los secretos, de salir de la espantosa soledad que afecta a cada uno de los actores del drama.”

Alcanzar la otra orilla para los escritores europeos, acaso no sería una tentativa de regresar al edén de la infancia, la recuperación de algo primordial, como lo asegura Claude-Michel Cluny a propósito del autor de La serpiente emplumada: “Hay en Lawrence el sentimiento difuso y persistente de que la poesía conserva la palabra primordial, la de los orígenes, de lo divino y lo sagrado, el verbo de las celebraciones y de los tiempos presentes.” Ser o haber sido un escritor nómada no constituye ninguna superioridad sobre los sedentarios, pero la intemperie a la que se somete el vagamundo es sin duda más literal y cruel que la vivida espiritualmente por los viajeros alrededor de su habitación. Hace poco visité Varanasi, la primera ciudad sedentaria de la historia, la ciudad santa de la India a la que se llega a morir. Las dos orillas del Ganges son extremadamente contrastantes: por un lado, el ajetreo y el abigarramiento de los ghats, y por el otro, por donde sale el sol, una tierra desértica y desdeñada por aquellos que cada día celebran el renacimiento del astro. ¿Hacia cuál orilla deberá inclinarse el escritor genuino? ¿Hacia los misterios de la devoción por parte de una población entregada a esperar la muerte o hacia la nada que invita a una inmersión en las aguas propias, quizá más corrompidas que las del Ganges? “Cada uno sueña con el otro, cada uno está convencido de que el otro posee riquezas y secretos que le hacen falta a su propio universo. Algunos deciden incluso morir del otro lado”, comenta Ollé-Laprune en el capítulo de la “Perfumada conquista”, a modo de refrendo del señalamiento que Henri Michaux expresaba en un verso: “No nos bastamos con la vida que llevamos en nosotros mismos.”

Difícil zanjar la cuestión y tal vez haya que creer que cualquiera que sea la orilla que se escoja, la bondad del resultado depende de la mirada que se proyecta sobre la realidad y de las palabras que se encuentran para lidiar con esta realidad. “El arte comienza donde termina la tranquilidad”, afirmaba con razón César Moro, en eco al grito de Antonin Artaud: “La vida consiste en quemar preguntas.”

Ollé-Laprune tiene el talento de la cita precisa y oportuna que puntúa sus ensayos como pequeñas joyas incrustadas en la sólida roca de su pensamiento. Compuesto a lo largo de varios años, Los escritores vagabundos va sumando reflexiones que se reiteran y se profundizan de un capítulo a otro. Se antoja que, hacia el final de su elaboración, el ensayista francés se dejó cautivar por las obras en sí mismas, en desdoro de los afanes de extraer comportamientos compartidos por los escritores desterrados.

Algunos detalles o aclaraciones delatan el destino bisémico de los ensayos, a veces dirigidos a lectores europeos y otras, a los de esta otra orilla. Si bien Philippe Ollé-Laprune nunca abandonó el francés para escribir sus textos, su condición de “franco-mexicano” –una caracterización a la que el régimen castrista recurría para descalificar al “franco-cubano” Severo Sarduy quien, por su lado, se preciaba de nunca escribir la palabra “Cuba” en sus libros– lo sitúa fatal y simultáneamente ante dos públicos distintos, dos maneras de ser y de pensar que, por fortuna, no siempre se armonizan.

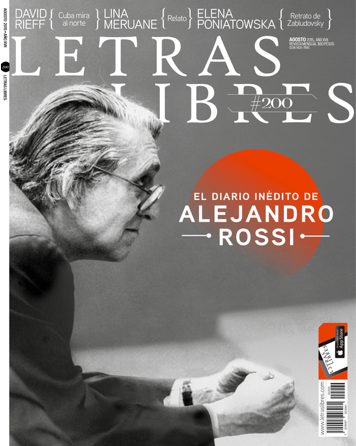

Alejandro Rossi, otro notable vagamundo, sostenía que después de ocho años en un país de adopción, el regreso a la tierra (y la lengua) de origen se volvía imposible. Nunca entendí bien con qué instrumento de medición llegaba al lapso tan rotundo de ocho años, pero es cierto que nadie sale indemne o idéntico de semejantes migraciones. ¿En qué se convierte el que se pasa la vida entre dos o varias orillas? Ollé-Laprune aventura unas consecuencias esenciales de la errancia: “saber oponerse a los universos existentes plantando la propia escenografía, saber pasar de un mundo a otro y comprender que la propia identidad reside en el movimiento y no en uno de esos territorios”. O dicho en otros términos, quizá más dramáticos: “la errancia es una manera de mantener la fijeza, la petrificación y la muerte a distancia”.

Resultan tan atractivas y misteriosas las aventuras de los europeos en América Latina como los taciturnos exilios, voluntarios o no, de los hispanoamericanos en la “civilización” del viejo mundo. César Moro, César Vallejo y Julio Ramón Ribeyro son los tres peruanos que deambularon bajo la lluvia parisina, esa “gran escuela de soledad”, sin nunca integrarse al mundo cultural francés. Presos en sus burbujas de dolor y de humo, parecen refrendar la frase de Victor Segalen: “Hicimos como siempre un viaje a un lugar lejano de aquello que no era más que un viaje al fondo de uno mismo.” “Si bien su situación de proscrito influyó en su escritura –asevera Philippe Ollé-Laprune a propósito de César Vallejo–, su posición geográfica no tuvo consecuencia alguna en su producción.” En todos los casos –plantea el ensayista en el capítulo “La voz sorda del exilio”– es difícil, por no decir sumamente arriesgado, de- terminar en qué medida el desplazamiento obligado repercute en los escritos o incluso en qué medida el nuevo lugar de vida encuentra una forma de resonancia en el espíritu del escritor.

Víctor Serge, que “nació exiliado, vivió proscrito y murió lejos, en México, siempre marcado por el destierro”, quizá sea el gran errabundo de este libro, en un grado levemente superior a Stefan Zweig, quien poseía un sentido innato de la huida, o a Papa Hemingway, quien gastó veinte años de su vida en Cuba, en “el paisaje soñado para dejar en libertad al abatimiento y al oleaje del alma”. México fue el escenario emblemático de los visitantes surrealistas: “para comprender esta fascinación –expone el autor–, hay que tomar en cuenta que México está en la encrucijada de sus ideales: ofrece el mito y una revolución, una estética y el misterio”. Quizá también sean las razones por las cuales Nietzsche albergó la ilusión de irse a vivir a México y más precisamente a Oaxaca, como lo confió por carta a un amigo.

A la pregunta inicial de “¿Por qué vino a México”, habría que añadir esta otra que ahora también se oye a menudo: “¿Por qué permanece en México?” Hay mañanas en que la respuesta se busca con la misma dificultad que la primera. Es un misterio que la actualidad del país ensombrece cada día más y a veces coincidimos con D. H. Lawrence en que “el viaje parece una espléndida lección de desilusiones”. Sin embargo, quizá sería más justo concluir con Malcolm Lowry que “México es paradisiaco e indudablemente infernal”. ~