Visitar a Diana Kennedy no es sencillo. En los más de cincuenta años que tiene de vivir en México, ha viajado –casi siempre sola– por senderos y carreteras, en camiones de tercera, a lomo de burro, en lancha o a bordo de la camionetita blanca Nissan que ella misma conduce hasta la fecha, a sus noventa y dos años: “Nunca me siento tan feliz como cuando me dirijo a algún sitio en mi camioneta para descubrir cosas nuevas”, afirma en uno de sus libros. Cuando no está on assignment, es decir, a la caza de nuevas recetas en los sitios y con las personas más inesperadas (me recuerda a Nabokov atrapando mariposas con su red), está de gira por el mundo para mostrar que la auténtica comida mexicana es infinita y tiene poco que ver con los nachos, Taco Bell o the whole enchilada; impartiendo clases en México o en el extranjero; trabajando con chefs que tienen la inteligencia de reconocer que siempre hay algo nuevo o rescatable bajo el sol, o dirigiendo un boot camp: un curso intensivo de cocina de siete días de duración en su casa ecológica en San Francisco Coatepec de Morelos, conocido por los lugareños como San Pancho, cerca de Zitácuaro, Michoacán. Hoy, como siempre, Diana Kennedy se gana la vida a diario.

La mía estará para siempre marcada por la presencia de tres británicos a los que he tenido la fortuna de conocer. Imperiales de una manera muy poco monárquica, son sobrevivientes a ultranza; nómadas irreprimibles, extravagantes al grado que despiertan mi admiración: Tom Raworth (1938), poeta cuyo espíritu tiene la fuerza de “un acelerador de partículas”, como escribió Iain Sinclair en la London Review of Books; Colin White (1932-2007), fundador de la carrera de Letras Inglesas en la unam, hombre de mar y espíritu indoblegable; y Diana Kennedy (1923), entrañable y aguerrida exploradora gastronómica; una mujer que ha recorrido casi todos los rincones de México con el fin de estudiar, entender y conservar la compleja variedad de platillos de la “comida mexicana”. Patrimonio cultural de la humanidad, la esencia de la gastronomía de México se diluye cada día más en el mar del conformismo y la indiferencia.

Hermoso al mismo tiempo que invadido por los problemas del narcotráfico, el Michoacán al que Diana Kennedy llegó hace años pertenecía a un México muy distinto. Estoy segura de que no pudo haber sido fácil para una mujer extranjera llegar sola a un pueblito encaramado en un cerro con quinientos años de tradición patriarcal, es decir, machismo puro y duro. La “gringa loca” como la llamaron, tuvo que ganarse el respeto de los habitantes de San Pancho, que en un inicio se negaban a dirigirle la palabra (“el silencio era pavoroso”), y hacer valer su estatus de propietaria de un terreno que adquirió con dinero arduamente ganado. Otra batalla fue lograr el derecho a tener agua; otra más, la libertad para transitar (“derecho de paso de servidumbre”) por el camino que llevaba a lo que entonces eran apenas unas cuantas hectáreas agrestes a dos horas y media de camino de la ciudad de México. Dudo que alguien sin el tesón tan propio de Diana hubiera podido remontar tales adversidades. “Me dejé llevar por la estupidez y la terquedad”, dice.

En un momento u otro de la historia el Imperio británico ha invadido el mundo entero con excepción de veintidós países, entre los que se cuentan Guatemala, Tayikistán, las Islas Marshall y Luxemburgo. Aunque son muchas las incursiones extranjeras que han traspasado territorio británico, después de la invasión romana a Britania alrededor del siglo i, nunca nadie ha logrado someter en su totalidad eso que hoy llamamos Reino Unido. Quizá la angustia psicológica de vivir en una isla y saberse cautivos por el mar pueda, en parte, ayudarnos a entender la ferocidad de espíritu, tan característica de los británicos que se niegan a permitir que alguien los domine. Hacen las cosas a su manera.

Los imperios se forjan con un ingrediente fundamental: la sangre de los conquistados, algo que puede advertir cualquiera que con una mínima dosis de sensibilidad recorra las calles arboladas de Londres y los múltiples monumentos que conmemoran batallas navales, terrestres, aéreas, personales. El ejemplo más evidente es Trafalgar Square, en el centro de la capital, donde se yergue la columna del almirante Nelson, uno de los marinos más célebres de la historia, quien venció a las armadas francesa y española en la batalla de Trafalgar. Allí perdió la vida, ya sabiéndose vencedor, en 1805. Se dice que los descomunales leones que resguardan la plaza se hicieron con el bronce de los cañones enemigos.

Dan cuenta del indomable espíritu británico, políticos, pensadores, escritores, artistas, poetas, exploradores, científicos, pero también personas ordinarias que llevan en la sangre ese afán de resistencia que salió a relucir de manera tan clara durante los bombardeos alemanes a Londres en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos tan solo en las implicaciones que tuvo el establecimiento de la Compañía Británica de las Indias Orientales (1600-1874) o el inicio de la Revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. John Dee, astrólogo, matemático, ocultista, adivino y navegante de la reina Isabel I, acuñó el término “Imperio británico”. Vaya visión.

Al fin inglesa, Diana erigió una isla propia en medio de su solitaria libertad y poco a poco fue construyendo una obra monumental. Autora de libros indispensables sobre comida mexicana, pueden conseguirse, traducidos al español: Oaxaca al gusto (Plenus, 2008), Cocina esencial de México (Océano, 2012) y México: una odisea culinaria (Océano, 2013). Ninguno se ajusta a lo que convencionalmente llamamos “libro de cocina”. Se tratan más bien de narraciones de viajes en las que cada receta es una historia. Ahí se habla de las cualidades de los ingredientes, se da el nombre científico de las plantas y se discute la forma de preparar platillos básicos, como caldo de pollo o sopa de fideo, o rarezas como el ahuatli, “huevos microscópicos de la especie Ephydra hians de moscas acuáticas, […] el caviar de México, […] que abundan en los lagos del Valle de México y que han sido fuente gratuita de un alimento sumamente nutritivo”. Esta mezcla entre literatura y ciencia ha merecido que en su sitio web la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) dedique un espacio permanente a la labor de Kennedy.

Como suele ocurrir en la historia de las naciones, también en la vida de las personas eventos al parecer insignificantes tienen consecuencias de la mayor trascendencia. Así sucedió con Diana Southwood, cuando muy joven abandonó su país: “Como muchas personas que pasaron años llenos de angustia y carencias en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, emigré a Canadá en 1953. Allí me mantenía con varios trabajos hasta que decidí buscar otra vida. Con muy poco dinero en la bolsa, unos amigos me invitaron al Caribe. Fui a Jamaica y luego a Puerto Rico, adonde iba a asistir al Primer Festival de Música con la presencia de Pau Casals. Nunca llegó porque estaba enfermo. Entonces decidí ir a Haití: una isla castigada por una gran inestabilidad política que atraía a muchos periodistas. Entre ellos, Paul Patrick Kennedy. El flechazo fue inmediato. Después de una breve estancia juntos decidimos que yo alcanzaría a Paul en México, donde él era corresponsal de The New York Times. Viajé brevemente a Dorset, Inglaterra, a casa de mi madre y después a México, adonde llegué al puerto de Veracruz el 13 de octubre de 1957, a bordo de un barco mercante holandés que traía unos caballos del rejoneador Gastón Santos. A partir de ese momento comencé mi odisea maravillosa en el país.”

Ya en México Diana se sintió fascinada por la riqueza de los mercados. Empezó a estudiar la comida regional y se interesó mucho por los libros de Josefina Vázquez de León, pionera en difundir la gastronomía de nuestro país. Esto, aunado a sus viajes por el interior, despertó en ella una curiosidad que hasta el día de hoy permanece intacta. La casa de los Kennedy era un sitio de encuentro de periodistas, intelectuales y editores. Entre ellos Craig Claiborne, reconocido crítico gastronómico y colega de Kennedy en el periódico. Paul murió en 1967. Entonces Claiborne le sugirió a Diana que impartiera clases de cocina en Nueva York donde residía en ese momento. Una de las alumnas que se presentaron al curso fue Frances McCullough, editora de literatura de Harper & Row. Quedó fascinada.

Claiborne le había dicho a Diana que el único libro de cocina mexicana que estaba dispuesto a leer sería uno escrito por ella. En Nueva York, McCullough urgió a Diana a que le entregara un manuscrito en inglés. Kennedy no tenía experiencia como escritora. Aun así, remontó sus temores y escribió The cuisines of Mexico, que fue publicado en 1972.

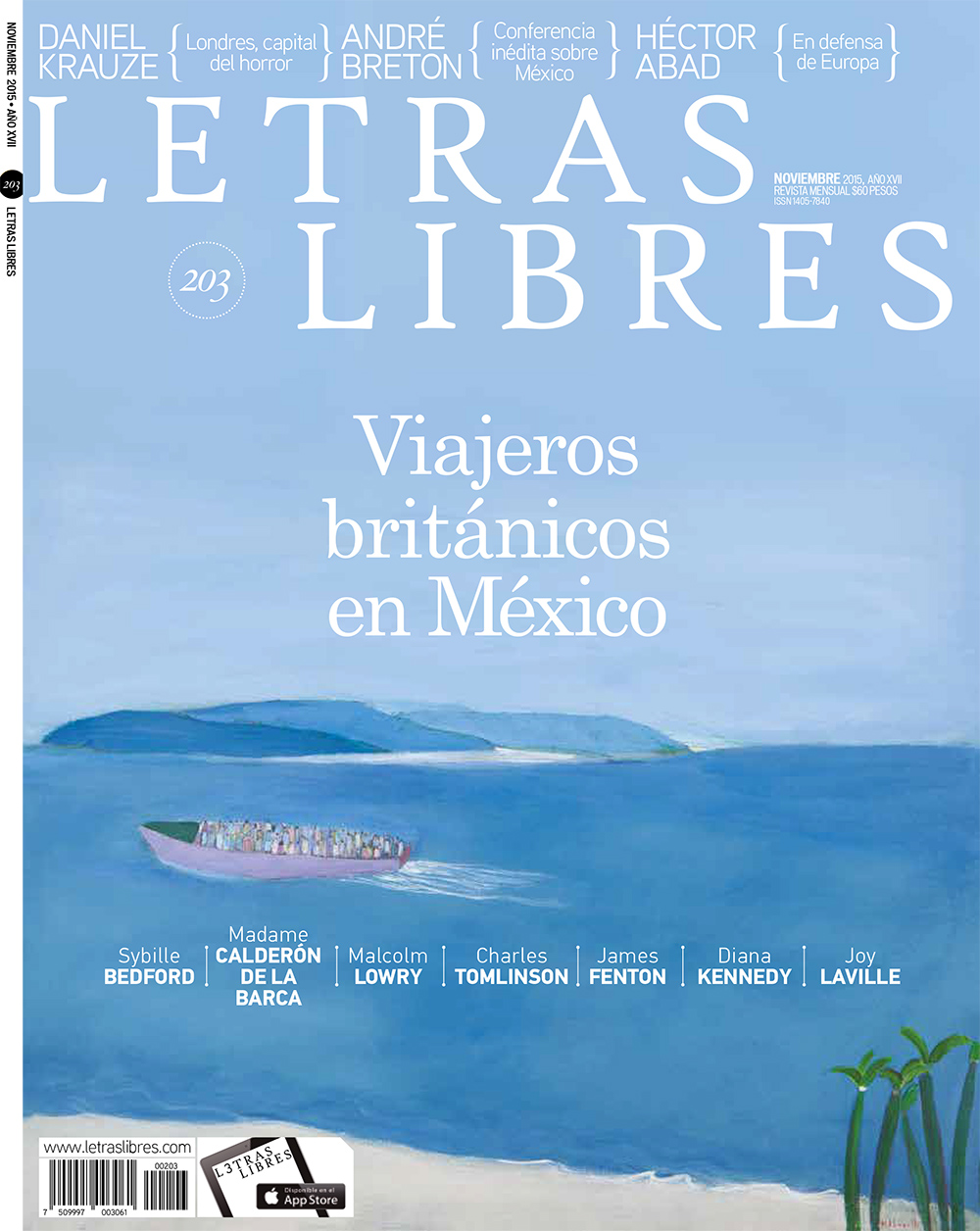

En sus libros aparecen protagonistas e ingredientes en contextos, paisajes, ambientes y situaciones, muchos ya irrepetibles. Algunos de sus fieles seguidores devoran sus escritos como si fueran novelas o libros de aventuras: “Había atravesado el Papaloapan, muchos kilómetros río abajo de mi destino, en un bote pequeño y atestado […] A la izquierda un amplio río, lleno hasta el borde, cuyas aguas lodosas que llevaban velozmente troncos […] y otros desechos hacia el mar. Los caminos estaban vivos con flores de todos colores […] Media hora después estábamos en Tlacotalpan […] La comida dio inicio […] siguió la pièce de résistance: la galápago en moste quemado […] La tortuga estaba deliciosa. Gelatinosa y mucho más suave que una tortuga de mar, la habían cocinado con una salsa ligera y negruzca de sabor musgoso, coloreado por las hojas tostadas y molidas del arbusto de moste que había en su patio. ‘Esta comida se remonta a la época de los zapotecas’, dijo don Victoriano […] No fue sino hasta veinte años después que alguien de Tlacotalpan me contó que don Victoriano había muerto de neumonía. Al parecer […] unos machines del pueblo lo sentaron en un bloque de hielo y lo obligaron a pasar ahí toda la noche. Murió poco después” (“Don Victoriano”, Cocina esencial de México, 2004, pp. 470-73).

Al fin inglesa, Kennedy no construyó una simple casa o un rancho cualquiera sino lo que solo puedo describir como una isla-arca. Mitad construcción de adobe a la Julio Verne, mitad Odisea del espacio, con un generoso toque de Fitzcarraldo y una excentricidad que en ella es algo innato, empiezo por decir que la casa es en gran medida autosustentable: concepto del que Diana ha sido pionera y gran impulsora. La pieza central del edificio de dos plantas es una roca de cuatro metros de alto que estaba ahí y ahí quedó, lo que habla de su amor a la naturaleza. En el piso superior hay un pequeño espacio volado, de madera y cristal, que semeja el puente de mando de un barco. Ahí es donde lee y corrige sus libros, escucha música (le gusta la ópera), o sintoniza, en su radio de onda corta, la bbc o su estación de música clásica favorita, de Chicago, donde “no solo ponen discos: discuten temas. Me encanta”.

En la proa, casi a la altura de la vista, puede observarse un gran estanque colgante con lirios en flor y una coreografía de libélulas tornasoladas. Es una especie de lago elevado donde se recicla el agua a través de canales que convierten las aguas negras en grises, utilizables para tareas domésticas y alimentar los baños. El agua limpia se calienta con energía solar. “Cualquiera que se quede aquí tiene que bañarse en dos minutos. ¡Soy terrible!”

Abajo, entre árboles frutales y arbustos, lo que parecen ser lánguidas medusas intentan zafarse de un tendedero: son bolsas de plástico recién lavadas que esa mañana se secan bajo el ardor del sol para reutilizarse cuantas veces sea posible. “Soy producto de la Segunda Guerra Mundial. No teníamos dinero. Mi mamá era maestra y mi padre no ganaba mucho. Durante la guerra tuvimos que resguardar todo, se nos inculcó la idea de no malgastar nada. Hasta la fecha, cada vez que salgo de una habitación apago la luz. Reutilizo varias veces un sobre. Mira cómo se desperdicia aquí, cuánto papel gastan los bancos o la compañía de teléfonos por correo.” “Es terrible”, dice, con una perfecta pronunciación de la doble erre mexicana.

En esta terraza elevada dos hornos de ladrillo ligeramente distintos comparten espacio con dos aparatos en forma de sonda espacial: son hornos-calentadores-estufas solares. (“¿Te imaginas lo que se podría hacer con esto en todo México?”). Uno de ellos es regalo de su amigo el famoso chef español José Andrés, el mismo que se negó a trabajar para Donald Trump después de la ominosa exhibición de racismo que el magnate mostró en sus discursos políticos. Con una elegancia digna de la realeza, los platos en que comemos se han entibiado previamente en una de las sondas plateadas que refulgen y nos enceguecen. El aire pesa con aromas de azahar, jazmín y unas orquídeas extrañamente opulentas que se aferran con delirio a un tronco que las acoge.

La tarde no podría ser más hermosa. Afuera de su espectacular cocina, Diana ha dispuesto una mesa sobre la que caen las sombras alargadas de las varas de bambú que forman una celosía rústica. Por su diseño, se ve que los platos tienen historia: son de talavera antigua. Los cubiertos –de plata, todos distintos– fueron atesorados poco a poco por quien aprecia la estética de una cuchara semicircular, perfecta para recibir la crema de flor de calabaza que parece de terciopelo y que ella misma nos sirve (“Crema de flor de calabaza”, Cocina esencial de México, Océano, p. 153, aunque me comenta que a esta receta ahora ya no le pone crema).

Después de la sopa llega un plato de mole verde de la región. La receta está en un libro ya fuera de circulación, El arte de la cocina mexicana (“Pollo en mole verde. Sra. Severa. La Garita, Michoacán”, Editorial Diana, 2000, pp. 240-41). Su color anticipa la textura suave y granulosa; la fragancia de las hierbas y semillas que lo componen invade el paladar. “No podemos conservar si no cuidamos el medio ambiente. Como cocineros, como chefs, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger los ingredientes de la cocina mexicana tradicional. Conservar no es estar cerrado. Claro que hay sitio para la cocina mexicana moderna. El refinamiento está bien. Resulta muy interesante. Pero hay cosas que algunos chefs no entienden de los ingredientes, aunque la presentación del platillo sea maravillosa –dice mientras nos trae unos pequeños discos verdes envueltos en una servilleta de tela: tortillas hechas a mano–. Ahora, que llegar al grado de hacer una deconstrucción del mole de olla, me parece ridículo.”

Lo que a Diana le preocupa es algo que no he escuchado en voz de ningún otro cocinero o chef. La manera en que –por ignorancia, corrupción o auténtica indiferencia– las autoridades mexicanas no invierten en el desarrollo del campo para satisfacer, a precios competitivos, la demanda del mercado interno. Pongo ejemplos: la flor de Jamaica que ahora llega de China o de Yemen, o los chiles guajillos que provienen de China, India o Perú. Y es evidente que, por venir de otras regiones del mundo, estos ingredientes tienen otro gusto y están alterando el sabor de los platillos tradicionales. “En Zacatecas hay bodegas llenas de chiles que no se pueden vender porque los que se importan de China cuestan menos, aunque tienen distinta forma, color y mucho menos sabor. Si lo que se pretende es conservar las comidas regionales hay que empezar por estas cosas.”

Diana es enfática en este tema: “El otro día le dije a un chef: ¿Por qué acepta usar un tomate verde que es insípido, lo mismo que las peras y manzanas de California?” La salsa verde mexicana que se hace con ese tomate no tiene ni el sabor ni la consistencia de lo que la unesco está tratando de conservar como patrimonio de la humanidad. Repite Diana: “Conservar no es cerrarse. Es preservar las joyas de un mundo admirado que está desapareciendo. Nadie examina, nadie analiza. Tengo el deber de decir cómo se puede mejorar. Una crítica no es un ataque. Soy la primera en reconocer cuando algo está bien. Un día fui a un restaurante fino de las Lomas. De postre ordené un plato de fruta. ¡Era un poema! Pedí que se lo dijeran al chef: ¡un poema! Sería más fácil callar pero es necesario decir las cosas para que mejoren. ¿Tenemos que conformarnos con la mediocridad toda la vida?”

“La voracidad de los intermediarios es criminal. Para ejemplo está el chilhuacle, un chile ‘criollo’, único de Cuicatlán: fui la primera en escribir sobre él en 1992 cuando era desconocido. Viajé muchísimas veces a Oaxaca para estudiarlo. Crece en una cañada en cuya parte superior hay un clima seco, favorable para plantas maravillosas, y abajo un río que provee el ambiente propicio para el chilhuacle. Es un chile único. Ahora se ha popularizado y todos los chefs lo usan. A los productores se les paga veinte pesos por kilo. Los intermediarios hacen que en los mercados de Oaxaca cueste cuatrocientos pesos. Para cuando llega a la ciudad de México, el kilo vale ochocientos. Hay algo mal. Ningún chef ha hablado de este problema. México ha perdido su lugar preponderante como productor de vainilla y de cacao a nivel mundial. Nadie apoya a los productores. Nadie enseña a los campesinos a vivir mejor con técnicas de captación de luz solar o de irrigación. Si así fuera se quedarían en el campo y si además, a causa de los intermediarios, no se les paga un precio justo por sus cosechas, es un desastre. La urbanización desmedida e incontrolada y la comida chatarra están acabando con las tradiciones. En vez de consumir una sopa de haba, nutritiva y económica, acabamos comiendo sopas de microondas.”

“Los chefs –dice Diana– son estrellas: tienen voz, están en revistas, periódicos, programas de radio y televisión. ¿Cuándo has oído a uno de ellos criticar a los intermediarios, señalar el problema de cómo ha cambiado el sabor de los ingredientes?”

En una pequeña estera de porcelana que recuerda la belleza de la Ciudad Prohibida, y que Diana adquirió en un viaje a China, llega un platito con delicias indescriptibles: duraznos en tacha y el famosísimo rollo de mango verde. La receta (de Mascota, Jalisco, conocida como “La esmeralda de la sierra”) dice: “De todos los dulces de fruta que he hecho y probado en México, este encabeza la lista de mis favoritos. Es una de esas sorpresas que descubrí gracias a mi amiga Violeta, que desde hace años conoce todos los dulces de Mascota. Dedico esta receta a todos mis seguidores en Estados Unidos. Sé bien que saldrán a buscar los mangos más verdes y duros que puedan encontrar. Lo que se quiere lograr es unas láminas de fruta de poco menos de siete milímetros de espesor.” Al ver mi rostro en éxtasis, comenta: “Solo puedo hacer este tipo de postres una vez al año, cuando los ingredientes están disponibles; lo mismo con los duraznos en tacha. Entonces tengo que hacer suficiente cantidad para ofrecerles a mis invitados hasta que llega la temporada de hacer más. Es extenuante.”

Esos siete milímetros de los que habla la receta concentran el sabor y la fragancia del mango en su esencia más pura. Es tan exquisito que –según comenta Alma Guillermoprieto en un texto dedicado a Diana– al príncipe Carlos, de visita en México y muy entusiasta comensal de un banquete preparado por Diana, le gustó tanto que se llevó todo un rollo de vuelta a Inglaterra. Sacando el máximo provecho de mi ración que está por acabarse, me ofrezco a ayudar con el café.

La cocina de Diana es el sueño dorado de toda persona interesada en México, en gastronomía y en pintar bodegones: hay canastas de distintas zonas del país con hierbas secas, ollas de variadas formas y tamaños, recipientes de barro, platos de talavera, frascos con especies. Ahí nos sentamos a conversar sobre el poder de los sabores y su influencia en el amor. “Tal vez es cierto que el amor empieza por la cocina, pero no es lo principal. Se puede atraer a alguien con una buena comida pero una relación no dura por la buena comida, dura por el sexo. Los hombres dejan a las mujeres por el sexo, no por la comida. Cuando los hombres llegan a la mediana edad les entra una especie de enloquecimiento. Las mujeres siempre tienen mil responsabilidades en el trabajo y en el hogar. Es natural que se sientan exhaustas. No todas las noches podemos ser Cleopatras en movimiento.”

“La sexualidad –comenta en un susurro– es muy importante. No hay una educación suficiente al respecto. Hay que apartar al menos un día a la semana sin los niños, dedicado solo a la pareja, para que redescubran por qué se casaron, por qué tuvieron sexo la primera vez, por que se enamoraron.”

Con un tono cálido me cuenta que los recuerdos y los sabores van juntos: “Pero no siempre: a veces el olor es más poderoso. Entre los primeros recuerdos de mi vida en México está el de los chiles poblanos que compré cuando los cosechaban en el campo, en Puebla: pequeños, de un color maravilloso, nada tienen que ver con los monstruosos e insípidos chiles gigantes que venden hoy. Mi primer recuerdo es el olor del arroz a la mexicana en el momento de freírlo y agregarle el jitomate. ¡Increíble!”

Le pregunto por qué, tras la muerte de Paul en los años sesenta, no volvió a Inglaterra o a Estados Unidos: “Porque mi trabajo estaba en México. He hecho lo que he podido. Me gustaría hacer más, haber hecho más; haber tenido una mejor preparación para estudiar más, pero a causa de la guerra eso no fue posible. De haberla tenido habría sido mejor en todo. No tuve un gran plan. Una cosa me llevó a otra. ¿Disfruto la soledad? Me encanta tener compañía pero no todo el tiempo. Estoy acostumbrada a mi espacio. Además si uno escribe o hace una cosa como esta no puede tener vida social: un coctelito aquí, una fiestecita allá. ¡No! ¡Ni hablar! Yo quiero mi desayuno muy espartano para trabajar (una taza de té de la India con un poco de leche, pan de trigo cultivado en casa, un poco de mermelada que hago con mis naranjas agrias, algo de avena). El trabajo requiere trabajo. No se puede tener una vida social ‘normal’ si uno está produciendo algo que valga la pena. Distrae mucho. Me gusta la música, viajar. Me encantan las biografías pero no las novelas históricas. La historia en sí, la realidad, es tan increíble que no necesita una elaboración ficticia. También me encantan los cuentos cortos.”

Como parte final de mi visita Diana me lleva a recorrer el bosque que ha sembrado, en algunos casos, desde las semillas pero también con árboles, frutas, chiles y todo lo que ha recolectado a lo largo de más de cincuenta años de viajar por todos los rincones el país. El resultado es caótico, selvático, erótico: guirnaldas de pasionarias con sus flores radiadas, matas de chiles de distintos tamaños y formas, frutos que perfuman el ambiente, árboles chicos, ramas insumisas, una palmera enorme, un plátano robusto de un verde que llena de optimismo. El terreno es empinado, desigual y en muchas partes resbaloso. Con pisada firme y la ayuda de un bastón, Diana lo recorre con una energía envidiable. Donde yo dudo en apoyarme, ella pasa sin siquiera pestañear. Donde yo me detengo, ella avanza grácilmente. No puedo seguirle el paso porque todo atrae mi atención: jitomates, chiles habaneros, frambuesas, trigos, café, acelgas, lechugas, carrizos, flores por todas partes para las abejas. Todo natural. Todo orgánico. Todo rústico. Todo maravilloso. Es una selva que representa la pasión extraordinaria que esta mujer siente por la vida.

“He tratado de ofrecer este sitio a institutos y universidades para que se convierta en escuela, en centro de aprendizaje; un lugar donde se conserven las plantas, los árboles, y la gente aprenda a tratar la tierra, a cultivar alimentos, a volverse autosuficiente, pero a nadie le interesa. No hay quien quiera hacerse cargo de esta fundación cuando yo ya no esté”, me dice, a pesar de que a la entrada a la propiedad un letrero reza “Aquí se construye un centro de preservación ecológica y cultural para el Instituto de Defensa del Legado Michoacano”.

Una tenue llovizna indica que es hora de partir. Enfundada en una manga de plástico amarillo que la cubre por entero, Diana Kennedy, generosa, llena de cariño, rebosante de vida, enarbola su bastón en señal de despedida. Al verla no puedo menos que imaginarla al mando de un arca llena de maravillas que avanza con rumbo incierto. ~