Cuando insisto por tercera vez en que me hagan pasar a la sala de visitas me irrita mi propio tono de voz. No sé si es más grave o más agudo, pero no es la voz de cada día. Es una voz distinta, polucionada por la rabia.

La enfermera repite, también por tercera vez, que los pacientes del pabellón C pueden recibir una única visita por semana hasta que el jefe de piso apruebe una socialización más intensa. De acuerdo con todo, pero nadie más visita a Saulo, de modo que su emocionante cuota de socialización semanal está intacta, respondo con ironía. La enfermera revisa su cuaderno de archivos y mueve la cabeza con una sonrisita exasperada.

Por favor…

Sé lo importante que es para Saulo que yo llegue puntual. Esperarme le causa dolor. Hace un par de meses llegué media hora tarde porque habían cerrado el puente y yo me había quedado varada del lado satelital; cuando por fin pude atravesar esa zona de la ciudad, suspendida como una dimensión falsa sobre la tierra verdadera, el médico a cargo me dijo por teléfono que manejara con calma, Saulo había sufrido una crisis y habían tenido que inyectarlo para quitarle de entre los dientes un trozo de oreja del enfermero. Pasó tres días en aislamiento. Por mi culpa.

No es tu culpa, dice Tony, ya sin mucha convicción. Me he encargado de demostrarle con un detallado árbol genealógico que yo también soy portadora de esa amenaza, en mi útero puedo perfectamente gestar monstruos, de modo que deberíamos dejar de pensar en plural. No quiero hijos.

Él es tu hermano, no tu hijo, insiste Tony. Esas frases averiadas de tanto uso y demasiado sentido común me provocan náuseas. Tu hermano, no tu hijo. ¿A quién se le ocurre que hay más deber con un hijo que con un hermano? Somos dos líneas paralelas o, mejor dicho, éramos dos líneas paralelas hasta que un vector se rompió, se hizo trizas contra una rodilla invisible, se astilló como un hueso crístico, se jodió. Tony no tiene la más puta idea de cuánto cuesta recoger todas esas astillitas y pegarlas con saliva, componer un esqueleto amoroso para que sostenga esto que llamamos vida.

Saulo ya está sentado cuando por fin me hacen pasar a la sala. Ha elegido una silla sin almohadón y tiene la espalda rígida pegada al espaldar. La enfermera me explica que han incrementado un poco la dosis, “una cosa de nada”, porque mi hermano ha subido de peso –efecto secundario de los antidepresivos sin combinación con litio– y ese cambio exige un ajuste. “Manejamos hilos invisibles”, sonríe para sí misma la enfermera, inconsciente de la jerga poética de la que seguramente se ha contagiado a lo largo de años de trabajo en esta especie de Poltergeist.

Hola, Sau, ¿cómo estuvo la semana?, le hablo, con esta voz que involuntariamente se hace dulce, como si le hablara a un niño o a un bebé. Sé también que esta condescendencia lo lastima e intento corregirla de inmediato. Lo beso en la frente y le tomo las manos frías, quietas, como las de un muerto, aunque su mirada, pese a la medicación, tiene ese fuego atribulado que a mí me parece bueno. Su psiquiatra dirá lo que sea, pero es ese el fuego que lo mantiene aquí.

Le froto un poco los dedos. Saulo no hace el intento de responder a esta intervención física, pero tampoco se repliega ni se incomoda. Me gustaría que relajara los hombros.

Tardaste, dice. Se precisa puntualidad, dice lentamente. La saliva se le va acumulando en las comisuras de la boca. Pero en Poltergeist está todo bajo control y hay cajitas con pañuelos desechables por todas partes. Un jardín de pañuelos desechables, flores silvestres blancas que hasta hace unos momentos no existían, como un millón de cosas. Cosas que perviven en estado fantasmal hasta que la necesidad o el quiebre las toca como con las yemas de los dedos del rey Midas y cobran una realidad concreta, irrefutable.

Hace años luz que llegué, pero la enfermera dijo que estaba o limpiando o algo y me hizo esperar. Me moría por verte.

Se precisa puntualidad, dice Saulo. Y es eso y no la forma distinta en que se le han asentado los músculos de la cara sobre los pómulos, sobre su amado esqueleto (no sé por qué siempre pienso en su esqueleto), lo que me atenaza el pecho con una angustia de siglos siempre capaz de actualizarse. Saulo habla con modos impersonales, separándose de los objetos, de los signos, de los afectos. Separándose de mí y, al mismo tiempo, llamándome a gritos desde ese despeñadero en que se ha convertido su espíritu.

No se vuelve a repetir, prometo.

Nos quedamos en silencio un largo rato, yo frotándole los dedos donde la sangre, al parecer, se mantiene indiferente a mi entrega. Quizás Saulo tenga razón y haya comenzado amorirse por los dedos, como insistió aquella primera vez del horror en que creíamos que todo era un efecto perverso aunque pasajero de la cocaína. Luego aprendimos el lenguaje insolente y botánico de los doctores y supimos que se trataba de un “brote”. Saulo es eso, un árbol muy viejo de raíces profundas que experimenta estacionalmente brotes. Brotes discretos en otoño, brotes de rosas negras hambrientas en invierno, brotes crueles, con alguno que otro graznido de engañosa alegría, en primavera. Y también brotes de acné.

Voy hasta la mesa central donde nunca faltan una jarra de plástico con agua y una bandeja con frutas y galletas. Sirvo dos vasos de agua. Quiero que beba un poco. Debería haber algunos sorbetes para los enfermos que apenas pueden contener la salivación.

Anoche volvieron, dice Saulo con una voz varonil, honda, sana. Si yo no lo conociera, si no fuera mi hermano y solo pudiera ver su espalda como en este momento, ignorante de los músculos flácidos que le arrojan décadas sobre las mejillas, pensaría que ese hombre joven puede levantar ejércitos de fanáticos religiosos. Ahora mismo apenas percibo el miedo en su voz. Pero los medicamentos también afectan la definición vocal; esterilizan sin piedad la música natural del habla. Solo puedo confiar en la confrontación minuciosa, descarnada, de mis sentidos con su existencia siempre sorpresiva.

¿Quiénes volvieron?, pregunto, sentándome de nuevo frente a él, intentando ponerle el vaso entre las manos, cerrando mis manos sobre las suyas para que oprima el metal –el vidrio es como la kriptonita en este sitio– y en alguna parte de su cerebro se formule nítida la certeza del tacto, la evidencia de un mundo que, no obstante su fealdad, es real.

Volvieron ellos. Todos. Querían mis ojos, dice Saulo.

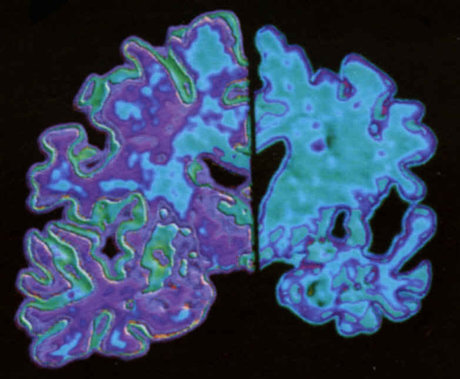

Los ojos de Saulo me miran fijo por unos segundos, y luego la pupila dilatada busca una interioridad imposible. Este intento por volcarse hacia la cueva cerebral (¿será eso lo que sufre?, ¿el cerebro?, ¿o es el alma?) me trae imágenes impertinentes de Condorito en delirium tremens, con los enormes ojos de pájaro andino licuados en espiral. Si Saulo sufre ese calvario de los movimientos oculares debo llamar a la enfermera, es lo que me han indicado. Estoy por incorporarme cuando Saulo me aprieta las muñecas. Me sorprende la fuerza que se despierta en esa acción.

Querían mis ojos. Y los tuyos.

¿Los míos?

Te los van a sacar con una cucharita. Papá no podrá hacer nada por evitarlo.

¿También vino papá?

Tony dice que no está bien seguirle la corriente a Saulo, que eso lo mantiene cómodo en su mundo falso. Ese es el lenguaje de Tony, que no sabe nada porque su especialidad son los autos de carrera y debe de creer que todo se arregla ajustando algunas tuercas o soldando latas. Quizá si trabajara con menos metal y más cuerpos y grasa orgánica auténtica –con boxeadores, por ejemplo– otro sería el cantar. No comprende, pobre Tony, que esto no se trata de seguirle o no la corriente a mi hermano enfermo. Si yo lo abandono, si dejo que se hunda en ese pantano, ¿cómo demonios voy a rescatarlo? Tony y sus tornillos pueden irse mucho a la mierda.

Mi nombre es Pablo, dice mi hermano. Los movimientos de las pupilas intentando ese salto interior para trepanar los sesos o lo que sea que esté detrás de estas ventanas por las que nos invade la inmundicia son mariposas frenéticas heridas por la luz. Sin embargo, su espalda sigue rígida pegada a la silla.

Sí, sí, papá decía que ese era tu nombre “profundo”. Yo lo recuerdo.

Se sabe que mi nombre es Pablo, dice Saulo, ahora en modo androide. Esta vez ha cerrado los párpados y yo respiro aliviada.

Eso se sabe, le confirmo. Pablo o Saulo…, le digo luego, despacito, por pudor o por miedo de que la enfermera que viene a buscarlo escuche una promesa que le parecerá gastada. Saulo o Pablo, supongo que sabés que no voy a abandonarte.

Cuando éramos niños, nos creían hermanos mellizos. Saulo nunca aparentó los cuatro años que me lleva. Petiso, de huesos flacos, Saulo transmitía una fragilidad perturbadora. Es decir, temías querer golpearlo y no parar hasta escuchar el crac crac de sus huesos haciéndose polvo, tan solo para darte cuenta de que Saulo no era eso, estaba detrás o antes o más allá de su propia corporalidad.

Pero papá sabía cómo. Él sí podía llegar hasta Saulo y tomarlo como a un puñado de arena. Sin duda, comprenderíamos después, su enfermedad lo había adiestrado para reconocer a sus hermanos en la desgarradura. Más allá de toda cronología biológica, Saulo era su hermano. De alguna manera yo también. Y uno, en realidad, no salva a sus hermanos, uno los acompaña, que es aquello de lo que Tony no sabe un carajo.

Era comienzos de diciembre cuando Saulo, que acababa de cumplir doce años, porque Saulo es sagitario, es decir, mitad hombre y mitad bestia, fue hasta mi cama y me acarició los pies. Trataba de despertarme sin sobresaltos. Papá nos esperaba en el jardín con todo listo para el viaje. Desnudo en medio de las macetas que habían sobrevivido sin mamá gracias a las lluvias, papá se veía hermoso. Saulo y yo comprendimos que mamá nunca había tenido razón. Su aversión a los amigos que papá fue cultivando con la tenacidad obscena deun coleccionista –gente tuerta o, de plano, ciega– llegó a parecernos maldad básica, falta de amor. Eso, falta de amor por todos nosotros. Además, no se trataba ya de tener razón, sino de tomar partido por alguien, de tomar partido sin medir ninguna consecuencia. De modo que sí, queríamos embarcarnos o montarnos o desmaterializarnos con papá en ese viaje que había esperado durante años y que ahora se aprontaba a iniciar desnudo como un cosmonauta ingrávido, recibiendo a partes iguales la luz de la luna y del farol de la calle que papá identificaba como un nuevo sol. Un sol que se había desprendido de remotas galaxias.

Dijo que lo primero era bautizarnos. Comenzó con Saulo. Explicó que “Saulo” significaba “pequeño”, el más pequeño de todos, el más humilde, el insignificante y abyectoincrédulo, el de corazón oxidado, pero que había llegado la hora de ser “Pablo” y creer a ciegas, que es la mejor manera de creer y de amar.

Seguramente yo también tengo dos nombres, pero no lo recuerdo. Sé que papá se lastimó irreversiblemente la córnea derecha en su intento por extirparla con una cucharilla. Sé que Saulo dijo que hizo el viaje con papá y sus dos guardianes, que luego olvidamos todo, nos obligaron a olvidar, que durante años ya no parecíamos mellizos, que visitábamos a papá por separado y quizás en esa escisión comenzamos a perder fuerza, a desgajarnos. Sé que Saulo siguió frecuentando algunas amistades de papá, que aprendió a mirar con esa desesperación mordiente con que papá nos miraba, exultante de fe y de dolor, sé que después de que papá murió Saulo comenzó a consumir cocaína hasta aquel primer brote. Y lógicamente después, durante y a causa de todos los brotes. Colinas de cocaína y ríos espesos de clefa en un platillito con canarios que mamá había pintado en la prehistoria de nuestra niñez.

Y así se sucedieron todos los demás brotes, explosiones fantásticas de autodestrucción. También los brotes de acné. Volcanes colosales de acné.

Mientras cruzamos el patio hacia el pabellón C, la enfermera dice que Saulo es afortunado. A otros pacientes los abandonan; al principio vienen los familiares, pero luego las visitas se reducen a los cumpleaños, que ya nada significan. A Saulo, en cambio, lo visita su hermana –tengo que pensar en voz alta mental “yo”, pues ella ha dicho “su hermana” como si yo no estuviera allí, como dirigiéndose a alguien más, a una criatura que me excede o me anula–. Y por si fuera poco, hoy lo visitaron esos tres amigos extranjeros.

Ni siquiera pregunto sus nombres o de qué lugar parecían extranjeros. Si de París o de Neptuno. En cambio la miro con una desconfianza nueva y por un instante quiero apretar su brazo robusto para comprobar que su charla está respaldada por la carne voluminosa. Carne real, de muchas hamburguesas.

Uno de ellos era tuerto, dice la enfermera.

Hay muchos tuertos en el mundo, digo.

La enfermera me mira de reojo, no dice nada. Pero es cierto. Papá, por ejemplo, conocía muchos tuertos. Tantos tuertos que podría creerse que la voluntad de Dios consistía en esa exclusividad anómala.

El pabellón C está en el tercer patio. Cruzamos fuentes de agua y una mesa de ping-pong. Dos pacientes juegan concentrados. Saulo nos obliga a detenernos. Intenta seguir la velocidad de la pelotita, pero sus pupilas se alocan nuevamente. Le cubro los ojos con mis manos. Siento en las palmas su piel lacerada, con suavísimos altorrelieves que el acné le ha forjado entre pus y costra, y sé que daría mi vida por desarrollar algún superpoder, o mínimo la capacidad sublime de una mano santa que borre, que restaure, que suture y apriete y cierre por el resto de la eternidad aquello que fue desgarrado. Pablo o Saulo y todas sus pieles.

Mi hermano solloza. La enfermera dice “tranquilo, tranquilo”. Saulo, su temblor, ceden.

Los espasmos oculares son efectos inofensivos de la medicación, me explica la enfermera. De todas maneras, le va a comunicar la situación al jefe de piso por si hay que hacer nuevos ajustes “invisibles”. Además, dice, bajando la voz, aunque los doctores no quieran admitirlo, los enfermitos se ponen nerviosos con ciertos cambios de luna, yo llevo las cuentas y le juro que así es. La enfermera saca de un bolsillo de su mandil una libretita con dibujos de la luna. En las lunas que parecen rajitas de limón ha escrito “contenido”, y en las lunas completas ha escrito “fuera de sí”.

“Fuera de sí”. No estoy de acuerdo, debería apuntar: “dentro de sí”, “muy dentro de sí”, “perdido en sí”.

A veces creo, sin embargo, que soy yo la que atraigo la mala onda. Pienso “perdido en sí” y Saulo, que me lee con telepatía de alta fidelidad, se afana en pescar sus córneas armando una pinza totalmente inoperante con el índice y el pulgar.

Pobrecito, dice la enfermera. Las alucinaciones los atormentan. Ven serpientes, tarántulas, muñecas diabólicas, todo tipo de amenazas. Si usted supiera lo que ven. Ni yo lo sé, pero se las espanto igual y eso por lo general da resultado.

Me molesta que insista en ubicar a Saulo en una subespecie, “ellos”, los pobrecitos atormentados. Tengo que perdonarla. Es la reina bondadosa de Poltergeist.

Mi hermano insiste en hurgarse las córneas. La enfermera le dice con un tono monocorde similar al de la gorda de Misery: Si no dejás de hacerte daño, voy a inyectarte.

No lo amenace, le digo.

La enfermera resopla. Saulo levanta la vista, deja lo suyo por un ratito.

Una bandada de pájaros viaja bullanguera y disciplinada, en forma de flecha, sobre nuestras cabezas; buscan un mejor lugar. Mirá, Saulito, mirá los pájaros, dice la enfermera.

Arqueo mejor mi cabeza y, aunque todavía hay luz diurna, puedo distinguir entre las nubes, mucho más allá de los pájaros, el aro plateado y maléfico de la luna. Su plenitud es nefasta. Por ese aro cruzan los que vuelven. Eso, claro, según papá.

Según yo, es hora de llevarme a Saulo y sus dos nombres a un lugar más seguro. ~

(Bolivia, 1972) es escritora. Entre sus libros recientes están las novelas Helena 2022: La vera crónica de un naufragio en el tiempo. (Puraletra, 2011) y 98 segundos sin sombra (Caballo de Troya, 2014