Poco a poco y con resistencias, los historiadores han reconocido que el alcance de las películas históricas es mayor que el de los textos escritos. En un entorno de rechazo al libro, han observado cómo este género cinematográfico ha tomado el rol de maestro –con la ventaja de no presentarse como una imposición–. Cada vez más, académicos e investigadores asesoran guiones, participan en paneles de discusión sobre una película, y aparecen en los materiales extra de las ediciones en dvd. No es raro que citen títulos de clásicos del género, ya sea para señalar sus imprecisiones o para analizar la percepción de un evento histórico en el tiempo en que se filmó la película. En Estados Unidos, las revistas académicas más prestigiadas de historia tienen entre sus secciones fijas la reseña de una película.

Un impulsor de este fenómeno es Robert A. Rosenstone: historiador académico que en 1989 creó una sección de cine para la American Historical Review, y la editó durante cinco años. Luego se decantó por el estudio de las relaciones entre su disciplina y el cine: cómo conciliar el rigor de la primera con las libertades creativas del segundo, y cuál es el punto medio en el que pueden darse la mano. En su texto “The historical film as real History” (Film-Historia, vol. V, no. 1, 1995), afirma que el requisito sine qua non del cine histórico que vale la pena es su propósito de dialogar –o darse de golpes, si es necesario– con el pasado. Así como una película, dice, no puede mentir sobre un hecho documentado, tampoco debe quedarse en un estado de inocencia histórica que ignore los temas, ideas y hallazgos sobre ese mismo tema que se discuten en la actualidad. Afirma que aquellas cintas que se limiten a glorificar personajes o episodios son simples entretenimientos o recreaciones de época. No merecen ser llamadas “históricas”, y mucho menos serán relevantes para los espectadores de hoy.

Para el historiador, las convenciones del cine histórico mainstream –el que, por su influencia, hay que tomarse en serio– no devalúan la historia factual. Al contrario: bien aprovechadas, son las que ayudan al público a relacionarse con ella. Lo importante es entender que construyen un universo propio y único, que no puede compararse con el de un texto escrito. Para conseguir su propósito, una película debe alejarse de las formas del lenguaje escrito. En un texto pueden usarse palabras las revolución, independencia, progreso o justicia, pero el cine debe recurrir a la imagen para expresar su significado. Lo abstracto deberá tomar formas concretas, lo mismo en lo visual que en los diálogos. Cada vez que un guionista pone en boca de sus personajes diálogos de exposición –una estrategia de ataque, las cláusulas de un tratado– mata la oportunidad de crear empatía en el público. Mientras que un texto se limita a describir sentimientos, el cine que sabe aprovechar sus recursos puede llegar a provocarlos en el espectador.

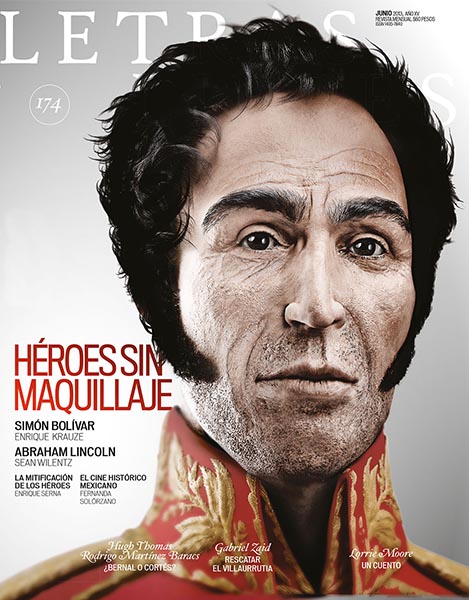

En el cine sobre hechos pasados, dice Rosenstone, la Historia será vista como la historia de algunos personajes. En un primer momento, parece que esto contradice la recomendación de no tratar el tema como lo haría un libro de texto. En el ensayo De héroes y mitos, Enrique Krauze sostiene que, en una democracia, debe hacerse una crítica del género “que no solo ve [a los héroes] como agentes únicos de la marcha histórica […] sino como objetos de ciega veneración y reverencia”. Hay que tomar en cuenta, dice Krauze, a centenares de hombres que no pertenecieron a círculos de poder, con vocaciones y formaciones variadas, y que no corresponden a la idea convencional de héroe. El “cine de protagonistas” al que se refiere Rosenstone no se opone a esta visión: los que harán que el argumento avance no son solo hombres y mujeres que el público reconoce, sino cualquiera al que la cámara destaque sobre los demás. En las películas más complacientes, parecerá que gracias a que un personaje resuelve sus problemas se habrá resuelto un conflicto histórico sin solución. En las más interesantes, la historia del personaje expresará la incertidumbre y el sentimiento de pérdida que sigue a una reconfiguración política o social.

Esto se extiende a la anécdota. Tenga la estructura que tenga, una película histórica narra un relato con principio, desarrollo y fin. Este solo hecho lanzará un mensaje optimista, aun cuando se narren episodios atroces como el Holocausto o la esclavitud. En tanto el relato “termina”, muchos sentirán alivio porque las cosas han cambiado y siguen caminando en esa dirección. Una película más interesante hará que el público se plantee si, por ejemplo, ya se extinguieron el racismo o la explotación.

El recurso del cine histórico con el que Rosenstone es más afín es aquel capaz de mostrar –y no solo describir– escenarios del pasado. El investigador explica cómo el impacto de ver objetos, trajes y decorados de otros tiempos en su uso cotidiano (y no en un aparador) ha hecho que a lo antiguo se le dé un valor histórico. Es el caso de las películas que desbordan recursos de producción.

Sin trama y personajes que se sostengan por sí mismos, ni ángulo que arroje luz sobre un hecho del pasado, una película que se llame “histórica” no tiene razón de ser. Al ser un simple espectáculo con la tiesura de un ensayo académico, no habrá público, crítica (y menos historiadores) que la salven de no trascender.

…

Hombres armados festejan. Uno salta como si rebotara de un tumbling y otro levanta la espada al cielo. En el horizonte se ve el Popocatépetl todavía con nieve. El uniforme de los soldados –pero, sobre todo, su euforia– ancla el episodio en una de las pocas fechas en las que el ejército mexicano ha tenido algo qué celebrar: el 5 de mayo de 1862, cuando derrotó a su contraparte francesa en las cercanías de Puebla.

La escena aparece en los pósters de la XV Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), que tuvo lugar en la ciudad de la batalla, el 10 y 11 del abril. La imagen hacía honor a la sede pero, sobre todo, a la película que inauguraría la convención: Cinco de mayo. La batalla, del director Rafa Lara. Su estreno en salas del país se programó para el 3 de mayo, dos días antes de la fecha de la conmemoración.

En Puebla, el presidente de la Canacine, Alejandro Ramírez, dijo que México era el cuarto país con mayor asistencia al cine del mundo, y que en los estados la tendencia va a la alza. También dijo: esto último no es gracias al cine nacional. Del total de películas exhibidas en 2012, solo el 20% fueron mexicanas. Peor aún: de los 46 títulos que formaron ese porcentaje solo Colosio, de Carlos Bolado, y Cristiada, de Dean Wright (filmada en inglés y con estrellas como Andy García), recaudaron más de 50 millones de pesos: lo mínimo para ser considerados “productos competitivos” (y aún así muy por debajo de Los vengadores o La era del hielo, las más taquilleras del año pasado).

Canacine es una institución que busca soluciones para mejores rendimientos. Por tanto, la estrategia que propuso para subir la cifra de espectadores del cine mexicano fue que se revisaran los apoyos que da Imcine a través de sus fondos. Como ejemplo de un fondo (en este caso, de distribución) que debe revisarse, Miguel Rivera, programador de Cinépolis, citó a Ciudadano Buelna, de Felipe Cazals. “Una película chica que se quedó chica”, dijo Rivera, refiriéndose a que en su fin de semana de estreno solo recaudó 1,155,000 pesos. Si estos fondos no generan películas exitosas, agregó Ramírez, es porque les faltan filtros de calidad.

Ya otras veces se ha confundido la gimnasia con la magnesia. Cuando hace cuatro años se acusó a los Arieles de ignorar a las películas favoritas del público, José Woldenberg señaló en “Bestsellers y hamburguesas” (Reforma, 09-iv-09) el absurdo de equiparar lo nutritivo con lo “llenador”. Esta vez el aludido fue Cazals, quien hizo una disección impecable de la lógica capciosa en las propuestas lanzadas por los directivos de Canacine y Cinépolis. En réplica a la nota “Revisarán apoyos al cine mexicano” (El Economista, 14-iv-13), el cineasta comenzó clarificando lo obvio: “La calidad de las películas no está asociada a las preferencias del consumo masivo.” Y si el cine mexicano no complace los gustos del público masivo, dijo, es porque ese gusto ha sido moldeado por un bombardeo constante de películas diseñadas para complacer a ese público. Parece un argumento circular, pero lo que hace es describir un círculo vicioso. Primero se genera un tipo de consumo y luego, simplemente, se ponen los bienes en las vitrinas del aparador.

Los cines son empresas y se rigen por la ley de la oferta y la demanda –nada que objetar aquí–. Sin embargo, en el caso de México, eso no significa que la gente decida qué ver. Tanto los productores que fueron a Puebla como Cazals en su réplica hablaron del privilegio que dan los exhibidores al cine de los grandes estudios, al cual le reservan las mejores salas y horarios. Punto por punto, el director señaló las formas que vuelven invisibles a las películas mexicanas: ya que por lo general se estrenan con pocas copias y deben procurar que su publicidad básica –carteles y tráilers– atraigan a la gente de la zona donde será exhibida. Misión casi imposible si se les dice a los distribuidores cuáles serán esas salas pocos días antes del estreno. Solo las películas distribuidas por televisoras tendrán una publicidad que valga para todas las zonas, además de que saldrán con copias suficientes para hacerse presentes en todos los puntos de la ciudad. Contra estas películas y los blockbusters de Hollywood, habrá que competir en taquilla. Si en el primer fin de semana una película queda debajo de la línea media de recaudación, deberá ir desalojando salas hasta perderse para siempre del radar del espectador.

Para existir, una película debe ser vista (hay corrientes que niegan esto, pero esa es otra discusión). El cine en general, y el hecho en México, en particular, dependen de una pantalla de cine para llegar a un público amplio. Como se viven las cosas ahora, este es un problema serio. Para dimensionar qué tanto, solo que hay sustituir la película con un libro, otro objeto cultural. Así, uno entraría a cualquier librería buscando un libro del estadounidense Philip Roth, del Nobel J. M. Coetzee o del mexicano Jorge Ibargüengoitia. Para hacer la consulta tiene que llamar la atención del empleado, absorto en ordenar su mesa de novedades. “Ya salieron de circulación”, contesta, entre libros de Paulo Coelho, la última entrega de Crepúsculo y reediciones de Cincuenta sombras de Grey. “¿Y en bodega?”, insistiría uno, aunque ya vio que en las estanterías solo hay otros formatos de esos mismos libros –pasta dura, en cd, en edición de autor– o bestsellers del mes anterior. El empleado sugiere hacer la búsqueda en librerías “de autor”, que son tan pocas y tan pequeñas que escogen solo un puñado de títulos para poner a la venta, solo durante un día o dos.

La ironía del debate reciente es que la película elegida como carátula de la reunión de Canacine (Cinco de mayo) y la citada ahí mismo como fracaso ejemplar (Ciudadano Buelna) pertenecen al mismo género: el cine basado en hechos históricos. Si se toma en cuenta que los héroes patrios suelen tener pésimo performance en taquilla, la apuesta por Cinco de mayo parecería inexplicable. Visto de otra manera, es totalmente entendible. Con una inversión de 80 millones de pesos, 480 copias el día de su estreno y una distribución a cargo de Videocine, está en las antípodas de Buelna. Sus productores la concibieron como un éxito masivo –y algo saben ellos sobre cómo empaquetar algo para que llegue al último rincón de la imaginación popular.

Aun así, las películas históricas del Bicentenario (y una reciente, Morelos) fueron grandes producciones y con buena publicidad –y eso no las volvió taquilleras y/o memorables–. Falta preguntarse por qué. No es que al público no le guste el género: véase el interés que mostró por el puñado de películas norteamericanas recientes que se basaron en la historia de ese país. Si conciliaron a la crítica, a historiadores usualmente escépticos y al público que llena los cines no fue por casualidad: combinaban una serie de aciertos cinematográficos con una perspectiva crítica. No solo ocupaban salas, sino explicaban por qué las cosas salieron tan bien –o tan mal.

…

Que algo sea posible no lo vuelve necesario. Que la inversión del gobierno de Puebla haya permitido que Cinco de mayo se convirtiera en blockbuster, no contesta a la pregunta “¿Por qué?” Tal vez porque se trata de una película de exportación: ya tuvo estrenos en Chicago y Los Ángeles, aprovechando que en Estados Unidos la fecha genera una feliz confusión. Otros alegan que va a servir para recordarles a los mexicanos lo valientes que son. Según su director, Cinco de mayo quiere infundir “nacionalismo” en la juventud. Habrá querido decir orgullo. Aun si lo que busca es inyectar patrioterismo, el Zaragoza de Kuno Becker –paralizado en un ceño fruncido– no cumple la misión. Si acaso, es un adelantado a su tiempo. “No debemos dejarnos vencer por sentimientos de inferioridad”, dice para espolear a su tropa. El filósofo Samuel Ramos (que entonces todavía no nacía) sería considerado un pionero por, setenta años después, recurrir a la psicología para hablar de una sociedad.

Entre un conde de Lorencez con melena hasta la cintura; franceses que se frotan las manos (por malos) y una cantante folclórica que canta a la tropa cansada (caracterizada de indígena pero en actitud de quien se presenta en el Auditorio Nacional), ya para qué reclamar que apenas y se dé su lugar al coronel Porfirio Díaz –el último responsable del repliegue del ejército francés–. En tono sepia y luz brumosa (códigos “del pasado”, diría Rosenstone), Cinco de mayo no pretende otra cosa que reforzar la idealización. No solo del siglo XIX, sino de esa visión chula del indigenismo inventada en la Época de Oro del cine mexicano (o, como lo llama el escritor José de la Colina, el “hollywoodcito charro”).

De no ser por el sistema dizque natural de eliminación de películas, Cinco de mayo compartiría cartelera con dos películas que ilustran el balance entre narrativa y revisión crítica: Ciudadano Buelna (reseñada aquí en la edición de abril) y Tlatelolco, de Carlos Bolado, que tras varias salidas en falso –la incertidumbre nociva de la que hablaba Cazals– se estrenó con 75 copias apenas tres semanas antes del estreno de la película sobre la batalla de Puebla. En su primer fin de semana, Tlatelolco recaudó 1,357,000 pesos: en el rango de Ciudadano Buelna y, por tanto, condenada a desalojar pronto las salas de proyección.

Con actores bien dirigidos, diálogos que suenan verosímiles y una recreación de época que no llama la atención, Tlatelolco no trata su tema con rodeos o eufemismos, pero tampoco repite obviedades sobre el espíritu de libertad de los jóvenes y el autoritarismo homicida de Gustavo Díaz Ordaz. Al centrar los antagonismos dentro de varias familias, le permite abordar los puntos ciegos al interior de grupos cerrados: el silencio como agente del mal y las ventajas del servilismo político. Las víctimas de su relato no son solo los muertos en la masacre, sino aquellos que no supieron reconocer a los rebeldes entre sus familiares y amigos. Para los protagonistas, la vida sigue entre juegos olímpicos, palomas al aire y globos de colores –y eso no es un alivio sino una maldición.

Intriga por qué la industria no apoyó la siguiente entrega del director mexicano más redituable de 2012. Es claro que Colosio fue la película consentida de la coyuntura política –y que Tlatelolco no tanto (“¿Para que quieres votar si solo hay un partido?”, dice uno de los personajes)–. Pero más allá de eso, Colosio daba una pista invaluable sobre temas del pasado que sí tienen interés para al público mexicano actual: el encubrimiento, las agendas ocultas, los intereses detrás de las apariencias. En Tlatelolco aparecen de nuevo los cuartos oscuros y encerrados donde se toman decisiones políticas y hasta el arroyo de sangre que corre sobre el asfalto de la ciudad. El público prefiere historias donde el móvil sea esclarecer y encontrar la verdad. Es lógico y comprensible. Incluso, un síntoma de buena salud.

Una sociedad que no se conforma con fábulas blancas para entender su origen revela que, por fin, ha dejado la niñez atrás. Los nuevos públicos buscan un cine histórico que explique los desencantos que definen su realidad. Si en las últimas décadas ha sido testigo de derramamientos de sangre que rebasan las categorías de lo “mexicano”, no puede quedar satisfecha con historias de ejércitos que invaden el país por mar y son derrotados. Marcada por traiciones de casa, pero también partícipe de logros y avances, la nueva sociedad mexicana quiere que se le reconozca su mayoría de edad. Quiere escuchar historias sobre temperamentos complejos y formas de resolver diferencias. No solo los lados humanos de los héroes, sino los actos heroicos (o, si se quiere, admirables) de aquellos a los que se les niegan honores –con calles que lleven su nombre– o que son expulsados del himno nacional. Quizá una biografía de Díaz sin la etiqueta de dictador, o que muestre cómo en su camino hacia la eternización política convirtió a México en un país con infraestructura y autonomía económica. O un retrato no ridículo de Agustín de Iturbide que, en vez de mostrarlo en sus ropas de emperador, lo trate como quien por fin selló la independencia de México.

No toda la culpa es del cine. En México, los temas, hallazgos e ideas que, diría Robert Rosenstone, deben incorporarse a las representaciones de la historia, se concentran en una academia que mira hacia abajo a los medios audiovisuales. A diferencia de Estados Unidos, aquellos que podrían aportar visiones frescas sobre el pasado no consideran al cine un divulgador digno –y entonces las películas pocas veces tienen valores que podrían discutir–. Un circulo vicioso tan frustrante como el de la exhibición.

Es fácil comprobar cómo, en un país que ya perdió la inocencia, las visiones infantiles de héroes y episodios no encuentran mucha resonancia. Los 11,782,000 pesos que hizo Cinco de mayo en su fin de semana de estreno suenan impresionantes al lado del millón y pico de Ciudadano Buelna y de Tlatelolco. No lo son tanto si se piensa que aquella se exhibió en un número de salas seis veces mayor que estas, y que su campaña de promoción fue exponencialmente mayor. Las películas de Cazals y Bolado atrajeron un promedio de trecientos espectadores por sala; Cinco de mayo, alrededor de quinientos. Una diferencia no abismal. Habrá quien, alentado por la sugerencia de producir cine “grande”, siga invirtiendo fortunas en catálogos de mártires con guiones de superación personal. Dirá que, al final, es la fórmula de las telenovelas –y que a estas no les va nada mal–. Un primer ejercicio de diálogo con el pasado es preguntarse qué tanto este género televisivo alienta el espíritu crítico. Si lo que distingue al mejor cine histórico es su propósito de romper con visiones maniqueas del mundo, se verá por qué estas fórmulas jamás resultarán en una película de calidad. ~

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.