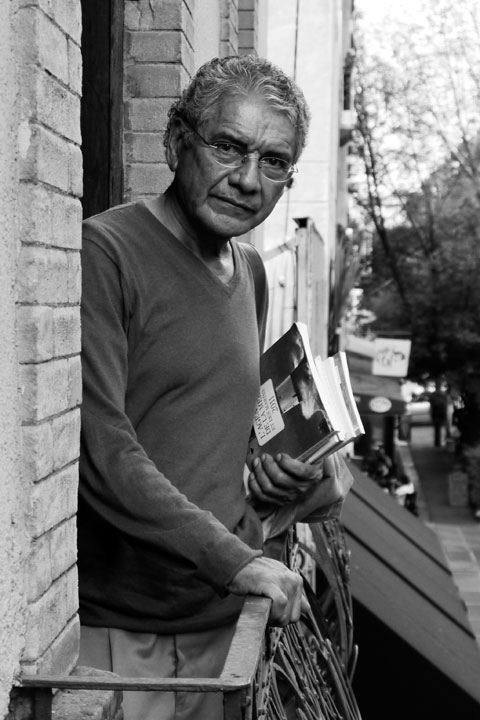

Gabriel Bernal Granados (Ciudad de México, 1973) acaba de publicar, bajo el sello de la editorial Turner, un libro sobre Leonardo da Vinci que liga, entre otras cosas, la obra del pintor e inventor con el neoplatonismo, la corriente espiritual e intelectual que Marsilio Ficino fundó en 1458. Leonardo da Vinci. El regreso de los dioses paganos ofrece algo que parecía poco probable: una interpretación fresca y renovada de la obra de Leonardo, vista a la luz de un momento histórico específico y de un círculo de personajes que forman parte de los programas en los seminarios de posgrado en las universidades, pero que se antojan aún poco conocidos para quienes no forman parte de esos claustros. Como en sus páginas se revela, la obra de Leonardo está más viva que nunca y en ella se encuentran planteados algunos de los temas cruciales de nuestro tiempo, como nuestra relación con la naturaleza y lo sagrado.

En el libro tocas el tema de la melancolía, tanto desde el enfoque clínico como literario, por ejemplo, en dos poemas de Milton, pero también viéndola como una etapa del devenir humano. Ese es el sentido de la melancolía de Leonardo como artista.

Hay una confusión sobre el tema de la melancolía en Occidente. En el mundo griego era un humor de cuatro (colérico, flemático, sanguíneo, melancólico) cuyo equilibrio se reflejaba en la estabilidad o la postración del individuo. La melancolía, o bilis negra, no era entonces tenida propiamente por una enfermedad. Su predominio en la estructura corporal y emocional de un individuo provocaba una descompensación. Posteriormente se pensó que estos humores –o líquidos– definían el carácter. En el libro de Enrique Cornelio Agrippa De occulta philosophia –que se publicó por primera vez en 1531, pero que ya circulaba como manuscrito desde décadas atrás–, la melancolía equivale ya no a un humor sino a un estado, que desemboca en el conocimiento de la normatividad que rige la relación entre lo material y lo inmaterial. El libro de Agrippa es una derivación de la vasta tarea de organización y difusión del neoplatonismo en Occidente que llevó a cabo, en la segunda mitad del sigo XV, el canónigo, filósofo y mago florentino Marsilio Ficino. Los trabajos de Ficino comenzaron a partir del año 1458, cuando funda, a instancias de Cosmé de Médici, el patriarca de la familia Médici, la Academia Platónica de Florencia. Ficino y su discípulo dilecto Pico della Mirandola son dos figuras claves en la historia de la difusión de la corriente neoplatónica en la Europa de ese periodo. En su libro sobre la enorme influencia que tuvo el libro de Agrippa durante el Renacimiento y el Barroco, particularmente en la época isabelina en Inglaterra, Frances Yates aventura la hipótesis de que el famoso grabado de Durero, Melancholia i, estaría inspirado en las diferentes etapas que conducen a un estado sapiencial superior. Ahora se ha querido identificar al melancólico con el hombre deprimido, pero son cosas distintas. Como sucede con la mayoría de los padecimientos de la mente, no sabemos aún diferenciar entre los estados emocionales y los estados clínicos. Tampoco sabemos todavía con exactitud cómo tratar o prevenir la depresión, que podría tener consecuencias fatales en el individuo. En cambio, la melancolía es un estado contemplativo del alma, donde al “iniciado” se le revelan cosas que a la persona común y corriente no. Al menos esto es lo que melancolía significa desde los tiempos de Ficino y Agrippa hasta los de Samuel Coleridge, William Wordsworth, Edgar Allan Poe, Gérard de Nerval. En la obra de Poe, por ejemplo, el mundo nocturno de las sombras se manifiesta a plena luz del día y en Nerval la melancolía es el pasaporte que permite transitar libremente entre el mundo diurno y el nocturno, es decir, entre el mundo real y el mundo de los sueños. Lo invisible, en otras palabras, se vuelve visible frente a los ojos del hombre que ha pasado por la etapa de la melancolía o de la contemplación detenida de las cosas.

Mencionas los vasos comunicantes que habría entre Dante y Leonardo; de hecho, la composición de La adoración de los magos, escribes, proviene del esquema dantesco de los círculos concéntricos. Leonardo desconfiaba de la palabra, así que en la pintura mostraba lo que no se podía expresar, como las visiones en los misterios eleusinos.

Más que hablar de una procedencia, en el caso de La adoración de los magos, sería más prudente hablar de una relación, arquitectónica e iconográfica, entre la espiral, que sirve a Dante de modelo para estructurar su Infierno –una serie de círculos concéntricos que para él tienen una connotación teológica, por un lado, y esotérica, por el otro– y la espiral concéntrica en que Leonardo basa la composición de su obra. Esta coincidencia haría pensar en una misma fuente, un mismo contexto espiritual y cultural en el que abrevaron tanto el escritor como el pintor a la hora de concebir y ejecutar sus obras respectivas. Ese contexto podría encontrarse en el neoplatonismo medieval y la conjunción heteróclita de saberes que se aglutinan en esa corriente de pensamiento. Ahora bien, tanto en Dante como en Leonardo hay algo que podríamos denominar “un saber enmascarado”. Recordemos en este punto los estudios del profesor Miguel Asín Palacios, publicados a principios del siglo XX, sobre las raíces islámicas del pensamiento de Dante (el descenso de Dante a los infiernos tendría un precedente importante en la Isrá o viaje nocturno de Mahoma, que representa en el mundo islámico un viaje al mundo físico, inmediatamente anterior a la Miraj, o ascensión al cielo; es decir, primero es necesario descender al infierno como condición previa a la ascensión al paraíso; estamos hablando de un viaje iniciático en el sentido místico del término, donde primero se reconocen las demandas del cuerpo antes de acceder a la condición inmaterial del alma). Asimismo, en Leonardo son evidentes los elementos iconográficos que están fuera del ámbito católico cristiano. Si bien la poesía es muy distinta a la pintura, Dante, en la Comedia, es muy visual en su descripción arquitectónica tanto del cielo como del infierno. Mientras que Leonardo, en La adoración de los magos, a todas luces nos está diciendo algo. O mejor dicho: está guardando silencio sobre algo que requiere ser interpretado. La adoración de los magos es una de las obras de Leonardo donde está más presente la arquitectura, en el sentido compositivo, pero también en un sentido metafórico y metafísico: la ciudad que aparece al fondo, en calidad de paisaje apenas esbozado, se presenta a nuestros ojos como la arquitectura de una ciudad en ruinas.

Si bien te acercas a sus pinturas más conocidas, es en los poco atendidos cuadros dedicados a san Juan Bautista, figura secundaria en otros, en los que encuentras que los intereses iniciático-herméticos de Leonardo están mejor expresados.

Toda la pintura de Leonardo podría ser vista –o leída– como una larga meditación sobre la figura de Juan, por encima incluso de la figura de Cristo. San Juan aparece en el primer cuadro que se le atribuye a Leonardo, el Bautismo de Cristo, que pintó al lado de su maestro Verrocchio, donde a través del agua transparente se aprecian los pies sumergidos de Jesús y del propio Juan en el momento preciso en que el Espíritu Santo desciende sobre la cabeza de Jesús en la forma de una paloma. Y reaparece en la última pintura de Leonardo, el famoso San Juan Bautista, que se encuentra en el Museo del Louvre. En esta obra se aprecian características que asociamos, de alguna manera, con la figura de Leonardo: la sonrisa enigmática, el pelo rizado, la androginia y las manos; la derecha, con el torso ligeramente girado en el mismo sentido, en un gesto ya francamente manierista, que apunta hacia lo alto; y la izquierda, que con los dedos índice y medio apunta hacia su pecho. El cuerpo está casi eclipsado por la sombra, al mismo tiempo que de él parece emanar una luz interna que hace alto contraste entre estos dos valores, definición del claroscuro que tanto fascinó a Leonardo a lo largo de su carrera como pintor. En los evangelios, Juan se define a sí mismo como la “voz que clama en el desierto” y el que ha venido primero para anunciar al que viene detrás, esto es, el Redentor de los hombres o Cordero de Dios. Esta sería la correcta interpretación teológica del cuadro. Sin embargo, hay otras vertientes que se salen del guion de la ortodoxia y que nos permiten ver esta obra bajo una luz distinta. En algunos documentos antiguos, la misma Biblia en su Nuevo Testamento, se encuentra insinuada la existencia de una secta conocida como “juanista”; es decir, los seguidores de Juan, cristianos primitivos, que veían en él a un profeta más importante que Jesús. El rastro de los seguidores de Juan se va diluyendo después de su muerte violenta a manos de Herodes Antipas y resulta muy difícil encontrar bibliografía que dé cuenta de esta variedad, sumamente rara, de cristianismo primitivo. Sabemos que estos no desaparecieron del todo después de la muerte de su maestro y que siguieron honrando su memoria a través de su enseñanza durante un tiempo. En el tercero de sus Trois contes, “Hérodias”, Flaubert escribe que los discípulos más cercanos a Juan se presentaron en el palacio de Herodes Antipas para reclamar el cuerpo del profeta decapitado. Al momento de llevárselo y contemplar la cabeza cercenada sobre una bandeja, donde todavía se apreciaban los restos de un festín, uno de los discípulos de Juan recordó sus palabras, que entonces le habían parecido indescifrables pero que ahora se le presentaban plenas de sentido: “Para que él crezca es preciso que yo disminuya.” De nuevo tenemos la idea del descenso como condición previa para la ascensión al paraíso; y algo más, que no se encuentra en otros relatos de orden igualmente místico: el profeta que se eclipsa y que literalmente se borra de la historia para poder completar a cabalidad su recorrido místico. Leonardo, evidentemente, se identificaba con la figura de Juan y su simbolismo sacrificial antes que con la de Cristo: en Juan parece encerrarse el secreto del misticismo y el tránsito del místico –o del iniciado– de un estado a otro, que estaría representado, en su pintura, por la coexistencia de la luz y la sombra… El cuadro sobre el Bautista, el último de Leonardo, parece una meditación profunda sobre el significado de la muerte como un estado requerido por la sabiduría absoluta –la unión tan deseada, incluso en el sentido erótico del término, del alma individual y el alma universal–, a la que ha de acceder el hombre de conocimiento luego de un paso necesariamente penoso por las diferentes instancias de este mundo.

Se tiene el estereotipo de Leonardo como un precursor del método científico, pero él no se quedaba en la superficialidad sensorial. Escribes que él en lo que creía era en la consonancia de la mente humana con la mente divina y sus intereses iniciáticos apuntan hacia esto.

En Leonardo, como en Montaigne un siglo después, está presente el convencimiento de que el mundo interior es un reflejo del mundo exterior, y en su obra se encuentra una correspondencia casi exacta entre lo ínfimo y el cosmos. De ahí la noción, que podemos encontrar en los diálogos platónicos, de que todo el conocimiento se encuentra en nosotros, y lo único que tenemos que hacer, gracias a la intervención de un Maestro –o un mayeuta–, es darlos a la luz. Esta es la idea central de los Ensayos, que Montaigne comienza a escribir convencido de que lo más importante, o todo lo que hay por decir, se encuentra ya en su interior, y él, como escritor, solo debe aprender a formularlo de la mejor manera posible. En Leonardo, en consonancia de nuevo con las ideas de Platón, existe la certidumbre de que un Logos secreto se encuentra en la explicación de todas las cosas, y la mayoría de sus experimentos están encaminados a desmontar esos mecanismos en sus detalles más ínfimos. No creo que el Renacimiento comenzara con el desplazamiento de la idea de Dios y el emplazamiento de lo humano y el humanismo en el centro de nuestros cuestionamientos sobre la naturaleza de todo lo que es o todo lo que nos rodea. Creo más bien que en personajes como Leonardo se da la idea de que el hombre forma parte de un todo, al cual se integra de una manera natural o misteriosa. En cuadros como la Gioconda, por ejemplo, la figura se integra al paisaje, en el mismo sentido en que el hombre estaría integrándose al entorno de las cosas vivientes que lo rodean en calidad de misterio.

En tu libro mencionas también los nombres de pintores contemporáneos como Duchamp, Picasso y Braque. ¿En qué sentido Leonardo es un pintor moderno?

Leonardo es el primero en preguntarse ¿cómo vemos las cosas, y cómo es que estas se nos presentan en realidad? Su pintura ofrece una respuesta exhaustiva a este cuestionamiento, en apariencia tan sencillo. Leonardo dedicó gran parte de su tiempo a estudiar el mecanismo del ojo y las acciones de la mano en relación con la mente. Las diferentes técnicas que asociamos con su pintura, como el esfumado o la perspectiva, no solo en un sentido matemático o geométrico, sino en un sentido aéreo, tienen que ver con este sistema de relaciones que desembocan en el problema metafísico de la transparencia. Porque el último ojo que interviene en nuestra percepción de las cosas es el ojo de la mente, y lo que verdaderamente importa no es lo que está ahí, en el sentido material del término, sino lo que no puede mirarse a simple vista. Las ambiciones de Leonardo como pintor tenían que ver con ese propósito último: hacer visible lo invisible. Creo que en este punto se encuentra la explicación de por qué Leonardo dejó muchas de sus obras inconclusas o por qué aplicó técnicas experimentales para pintar determinadas obras, como La última cena. La pregunta más grave de su pintura era cómo transportar una proyección intelectual multidimensional a una superficie que solo admitía tres dimensiones: altura, longitud y profundidad. De ahí la importancia para él de los bocetos, que muchas veces alcanzan la dimensión de obras maestras que se presentan en calidad de ruina o de bosquejos de lo imposible.

El hecho de que Leonardo abandonara sus obras me parece que también le otorga un sentido moderno. Este abandono ¿qué tanto tendría que ver con la idea de obra abierta?

Paul Valéry decía que los poemas no se terminan, se abandonan. Quizás aprendió esto mismo en Leonardo, que no daba por concluidas sus obras sino que más bien las abandonaba… Tendrían que pasar ciento treinta años después de la muerte de Leonardo para que alguien como Rembrandt dijera que la obra se concluye en el momento en que el artista ha dicho todo lo que tenía que decir. En artistas tan importantes para la modernidad, como Manet o Degas, esta idea del abandono, o de la obra entendida como una partida de ajedrez que en un momento imponderable se cierra, es de una capital importancia. La apertura de una obra, en el sentido en que tú empleas el término, tiene que ver con la participación del espectador, el voyeur que aparece como presencia necesaria en Degas, en Courbet y en Duchamp. Es posible tender un arco entre el sentido de la materialidad en el arte que iría de Leonardo a Duchamp, donde la participación del voyeur es indispensable para el entendimiento redondo o circular de una obra; es decir, en un extremo de la pinza estaría el creador, y en el otro el espectador, que termina fundiendo su experiencia sensorial con la de aquel que lo precedió y que necesariamente ha tenido que eclipsarse para que la obra crezca. ~