Desde hace un par de años he escrito y editado varios textos que intentan responder una pregunta: ¿qué le falta a Harry Potter? Más allá de sus ventas astronómicas, de su abultadísima taquilla, de sus insoslayables méritos como producto de entretenimiento masivo, siempre he tenido la impresión de que los libros y películas de Harry Potter, como historias de fantasía, como mitos, se quedan cortos. He especulado que quizás el problema viene de la premisa inicial, de la edad del protagonista (¿cómo puede hacerle frente al más malo de los magos un chico de 17 años?) y que la ejecución de las cintas tampoco ayuda (jamás han encontrado el tono adecuado; han cambiado de directores como yo cambio de calcetines; intentan darle cohesión a una trama episódica). Mientras tanto, esta revista, también, ha postulado otras teorías: Harry debía morir al final; el desenlace de Rowling es condescendiente y empalagoso; el epílogo es anticlimático.

No hay mucho que agregar después de ver la octava y última película. Sin embargo, antes de cerrar el telón, me atrevo a arrojar una última hipótesis sobre la tibieza de, por lo menos, las últimas cuatro cintas.

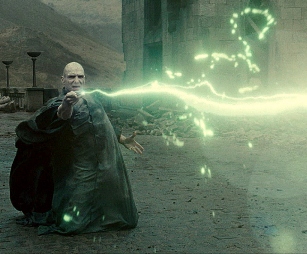

Habiendo visto la serie entera, puedo afirmar que la tercera y cuarta película son, sin duda, las mejores de la saga. Como ya se ha dicho en otros medios, Alfonso Cuarón es, en tantos sentidos, el responsable del éxito de la serie en cine. A pesar de haber recaudado menos que cualquier otra cinta del joven mago miope, su película, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, marca el instante en el que la producción comenzó a tomar riesgos. Al correr a un mero traductor de la trama de Rowling para contratar a un artista que se atrevió a reinterpretar el universo de Hogwarts, el equipo detrás de Potter ganó independencia frente a la fuente original mientras intentaba, por primera vez, crear una adaptación que filtrara, a través de la sensibilidad de un director hecho y derecho, la narrativa de los libros. El resultado es una película que se ve y se siente completamente distinta a sus predecesoras. La cinta de Cuarón se despide de la aburrida limpieza que introdujo Chris Columbus al proceso, y le da la bienvenida a una paleta cromática nebulosa, invernal, oscura. Los villanos, por primera vez, brincan la frontera infantil y se permiten ser macabros y desagradables. La cuarta adaptación, dirigida por el británico Mike Newell, es, en mi opinión, la mejor de todas. Partiendo de un mejor libro que el tercero (más activo y tenebroso, con un final estremecedor), Harry Potter and the Goblet of Fire no sólo respeta la reinterpretación de Cuarón sino que es, por mucho, la cinta que mejor retrata el temperamento adolescente de sus protagonistas, y, también, la más divertida de la saga. Además, la película de Newell es genuinamente terrorífica. La secuencia en la que Voldemort reencarna luce por su carácter ominoso y porque se permite entrar al terreno de lo grotesco (ese feto entrando a la olla sigue siendo la mejor imagen de la serie).

Tras la cuarta adaptación se anunció que David Yates, veterano de series de televisión británicas, se sentaría en la silla del director. Y después de ver sus cuatro esfuerzos consecutivos podemos hacer una crítica informada.

Vamos, primero, con lo bueno. Las cuatro películas finales tienen una atmósfera que se ve aún mejor lograda que la de Cuarón. No hay secuencia que ocurra en un lugar que desentone o que luzca plano y hecho a la ligera. Las bóvedas de Gringotts, imaginadas por Columbus como una ridícula montaña rusa de Disneylandia, aparecen en la octava película como hermanas de las cavernas de Moria: sombrías, silenciosas e inmensas. El Ministry of Magic, y sus muchos platós secundarios, es, en la quinta y séptima cinta, impresionante. Y la cueva a la que entran Dumbledore y Harry, en la que encuentran el pendiente, es torva y gélida. Asimismo, Yates es un solvente director de actores. Bajo su tutela, Daniel Radcliffe, quien interpreta a Harry, creció como histrión, mientras que el resto del elenco, desde los chicos de Hogwarts hasta la centena de venerados actores británicos que redondean la producción, rara vez da un registro falso. Gary Oldman, Jim Broadbent y Alan Rickman son, en particular, lo más sobresaliente de la saga, y los tres dieron sus mejores –o sus únicas- actuaciones en las cintas que dirigió Yates.

Ahora, lo malo. A diferencia de Cuarón y Newell, Yates da la impresión de ser un director arrítmico. Si me permiten establecer un paralelo, pensemos en las películas de Hollywood como canciones de pop. Como en un sencillo de Lady Gaga, el éxito de una cinta palomera gravita en torno a la capacidad del cantante o el director para manejar dos cosas: la esperanza y el hambre del escucha/espectador. Las películas de verano, como las canciones digeribles, deben saber lo que quiere el público (ese coro; ese clímax) y debe saber cuándo lo quieren, cuándo dárselo y cómo dárselo. Un coro que entra sin mayor anticipación, impaciente, que no espera a ser necesitado es, por más pegajoso que sea, poco efectivo. La calma (la estrofa; las secuencias con mucho diálogo) debe dosificarse: necesitamos la oscuridad para apreciar la luz, necesitamos de tranquilidad para que la turbulencia –de un requinto; de una batalla- nos estremezca. Esas son las reglas, y son parte importantísima del arsenal de un buen director palomero. Bien editada y ensamblada, la calma previa al clímax causa angustia, manos sudorosas sobre el respaldo… nervios. Y Yates sufre, al mismo tiempo, de impaciencia y de apatía. Es un director que no tiene empacho en pedirle a sus actores que hablen en un perpetuo ralentí (como Bill Nighy en la séptima o como Rickman en la octava) y, por otra parte, parece siempre tener prisa de dar por iniciada la secuencia climática.

Ignoro si Yates estuvo involucrado en el proceso de adaptación de los libros, pero parto de la base de que así fue. Por lo tanto, lo culpo a él –y no a Steve Kloves o Michael Goldenberg- por reducir o ensanchar las mejores y las peores escenas que escribió Rowling. Y, por supuesto, es él el culpable de la pobre ejecución de muchas de estas. ¿La conmovedora conversación, después del asesinato de Sirius, entre Harry y Dumbledore? Un insatisfactorio minuto y medio, que prescinde del llanto de Dumbledore, en el que Harry se mantiene impávido, como un chico al que le han avisado que se tiene que quedar en la escuela a limpiar las bancas. ¿El beso que –por fin- se dan Hermione y Ron? Filmado en un ángulo que no permite ver nada más que la nuca de Weasley, en un instante que dista de ser romántico. ¿La magnífica escena en la que Nagini aparece desde adentro del cuerpo de una anciana? Diluye toda la tensión cuando la escena muta del suspenso al horror sin previo aviso, como un disco rayado. ¿La muerte de Remus y Tonks? Reducida a una sola imagen de dos cuerpos en el piso. Mientras tanto, las secuencias que introduce o dilata revelan a un director reacio a usar la tijera. Rufus Scrimgeour se tarda quince años en darle tres míseros regalos a Harry, Hermione y Ron; cada vez que Neville aparece en la octava cinta, el ritmo se detiene (¿qué diablos nos importa Neville?); y ni hablemos de los dramas adolescentes de la sexta, que harían palidecer hasta al melodrama de Dawson´s Creek.

Viendo las cuatro últimas cintas tengo la impresión, constante, de que a Yates no le gusta lo que a mí me gusta de los libros. Esto, aclaro, no es un capricho. No me disgustan las adaptaciones porque prescindan de mis instantes favoritos. Yates, más bien, me parece un director displicente. El contexto adolescente está bien manejado en la cuarta cinta porque Newell, veterano de escuelas proto Hogwartianas, entendía ese ambiente y, por lo tanto, tenía algo que decir de él. Jamás siento lo mismo con Yates. El propio desenlace de la octava cinta no juega con las expectativas de la audiencia. Todo se resuelve en dos patadas: una caída al abismo, de la que Potter sale ileso, y, luego, el más estático duelo de varitas mágicas en la historia del cine. Lo mismo se puede decir del final de la quinta y la sexta. Salvo por un nanosegundo de dolor, ¿cuándo vemos a Harry afectado por la muerte de su padrino? Y la muerte de Dumbledore es la antípoda del drama. En el libro, tras ver caer a su maestro, Harry sale, enfurecido, persiguiendo y atacando a Snape. Alrededor de ellos se desata una batalla brutal. La cinta echa por la borda la acción de Rowling. Harry lanza un par de conjuros, Snape lo paraliza, Hogwarts se reúne alrededor de Dumbledore y todos prenden sus varas mágicas.

Yates es un director que atiende las pausas cuando debe sacudir la historia, que apresura el drama cuando la narrativa se presta para contemplar. Corta lo que no se debía haber cortado y mantiene lo que pedía a gritos ser excluido (ni hablemos de ese epílogo, que es de risa). En sus manos, la trama de Potter se siente impelida por una necesidad de que la historia avance, rapidito, para poder salirnos de la sala. Es una pena. Una serie como Harry Potter ameritaba un mago con más trucos en la chistera.