Apenas arrancado el Festival de San Sebastián leí en la revista Variety lo que el crítico Todd MacCarthy consideraba el problema a la hora de cubrir un Festival tan desbordado como el de Toronto. Lo llamaba el problema del elefante, al que todos creen que conocen cuando en realidad sólo pueden tocar una parte de su cuerpo. En otros festivales, pasaba a decir, uno podía ver casi la totalidad de la sección oficial (Toronto, que no es competitivo, carece de ella), más dos o tres películas de secciones paralelas y hacer entonces un diagnóstico del momento actual del cine.

No entendí en ese momento —y era apenas la hora del desayuno— si el elefante era el momento actual del cine, el festival de Toronto, o una metáfora de lo inabarcable a la hora de valorar. No era importante, pensé, porque el animal al que yo me enfrentaba era sin duda mucho más pequeño y fácil de domesticar. Con veinte películas en competencia, y el hecho de que su selección es mucho menos estelar (se celebra en septiembre y no puede aspirar al estreno de las películas más esperadas de directores de prestigio mundial), San Sebastián tiene las ventajas derivadas de su bajo perfil: la sección oficial es más democrática, artísticamente hablando, a la vez que su sección Zabaltegui recoge lo sobresaliente de los Festivales de Categoría "A". La sección Horizontes Latinos hace un compendio de lo mejor de las cinematografías habladas en español, y sus retrospectivas temáticas y de autor son indicativas de aquello que se considera digno de revalorar.

Con esa tranquilidad de ánimos —el festival no era un elefante, y si el elefante era el estado del cine podía verlo desde unos metros atrás— me llegó el día de clausura y, con ella, la intuición de una metáfora zoológica peor: si un festival dicta la taxonomía de nuestras creaciones y gustos en cine, este año San Sebastián era un catálogo de entomología. La nómina de la sección oficial parecía confirmar la consigna del director actual: negar del cine todo lo que lo vuelva un reflejo de lo inaccesible o ideal, y dar la espalda a personajes que emanen grandeza. Una tras otra, con excepciones contadas, las películas de la competencia eran apologías del anticlímax y negaciones del hombre favorecido por algo que no dependa de su trabajo o de su voluntad. Si bien la épica del hombre común —el antihéroe simpático, las batallas de cotidianidad— ha reflejado desde hace décadas la intención del cine de bajarse de su pedestal y su estatus de mito, un grueso de películas recientes se han empeñado en hacer retratos minuciosos de la carencia y el antiglamour. No es sólo que frente a ellos el espectador se mire a sí mismo: se trata de asomarse a vidas sin visibilidad.

Esto lleva al desconcierto a la hora de juzgar. Mientras que la Concha de Oro de la edición pasada (Las tortugas pueden volar, de Bahman Ghobadi) fue unánimemente aplaudida por empatía con los niños de la guerra, y la del año antepasado (Schussangst, de Dito Tsintsadze), unánimemente abucheada por su desprecio a los hombres que matan, la ganadora del 2005 era la historia de hombres pequeños, que sufren por problemas pequeños, que causan daños pequeños y cuya felicidad nos da un poco igual. Se entiende que la pequeñez es un puente a la grandiosidad, y que el problema de la ganadora no es el relativismo de los términos sino la falta de originalidad. Después de que Anjelica Huston, presidenta del jurado, leyera el acta del Palmarés, siguieron algunos segundos de un silencio que nada tenían que ver con el asombro o a la reprobación. Era más bien un silencio para pensar mejor: para acordarse de la mentada película, que seguro estábamos confundiendo con alguna deslavada y menor.

Luego comprobamos que no, que no confundíamos nada, y que Algo parecido a la felicidad era esa película checa memorable por su rara calidad de no ser memorable en nada. A falta de argumentos en contra uno optaba por mejor aplaudir. Parecía que nadie tenía una respuesta a "¿Y por qué no?"

No había respuesta por varias razones. Una de ellas es que la película ganadora no era quizá la mejor, pero sí la que mejor exponía el tema que en la competencia oficial se había revelado como presencia terca: la vida de hombres-insecto, entre más insignificantes, mejor. Vecinos de una colonia industrial de la República Checa, los personajes de la Concha de Oro Algo parecido a la felicidad, del checo Bohdan Sláma, no sólo eran hombres y mujeres comunes sino infelices, inestables y pobres. Parientes perdidos de los polacos sufrientes de Krzysztof Kieslowski, estos otros europeos del Este tenían clones igual de anónimos en otras películas de la sección oficial: en Obaba, de Montxo Armendáriz (basada en la novela de Bernardo Atxaga, sobre la vida de pueblerinos grandiosos en su pequeñez); en la danesa Manslaughter (el deterioro moral de un hombre adúltero cuya amante asesina a otro hombre); en Verano en Berlín, de Alemania (ganadora del Mejor Guión, sobre dos mujeres solitarias y la tragicomicidad de sus días); en la eslovena Gravehopping (las interacción entre un recitador de textos fúnebres y sus perturbados vecinos), en Je ne suis pas là pour être aimé (un encargado de ejecutar embargos se enamora de una mujer infeliz) y la más lograda de su tipo Sud-Express, coproducción entre Portugal y España, convergencia de historias alrededor del tren que une París con Lisboa, todas crónicas desafectadas de vidas aburridas y duras.

Todas éstas podían ganar, y todas, a la vez, perder. Nadie se lo preguntaría ni a nadie le importaba en verdad. Había sólo una pregunta en el aire, que rápido se podía responder: ¿Por qué nada, ningún premio, a la ingeniosa A Cock and Bull story, del inglés Michael Winterbottom, a estas alturas perdedor reiterado de San Sebastián (el año pasado concursaba con Nine Songs, que ganó Mejor Fotografía, eufemismo para "no ganó")? Porque si algo no hacía Winterbottom era ceder ni ante la miniatura ni ante la tentación de magnificar. Una adaptación del inadaptable Tristram Shandy de Sterne, A Cock and Bull Story es un juego autorreferente, fiel a la estructura visionaria del original. A diferencia de la vencedora, es más parecida al cine que a la vida y a sus modestas aspiraciones a la felicidad. Un pecado de soberbia, en fin, en el contexto del Festival.

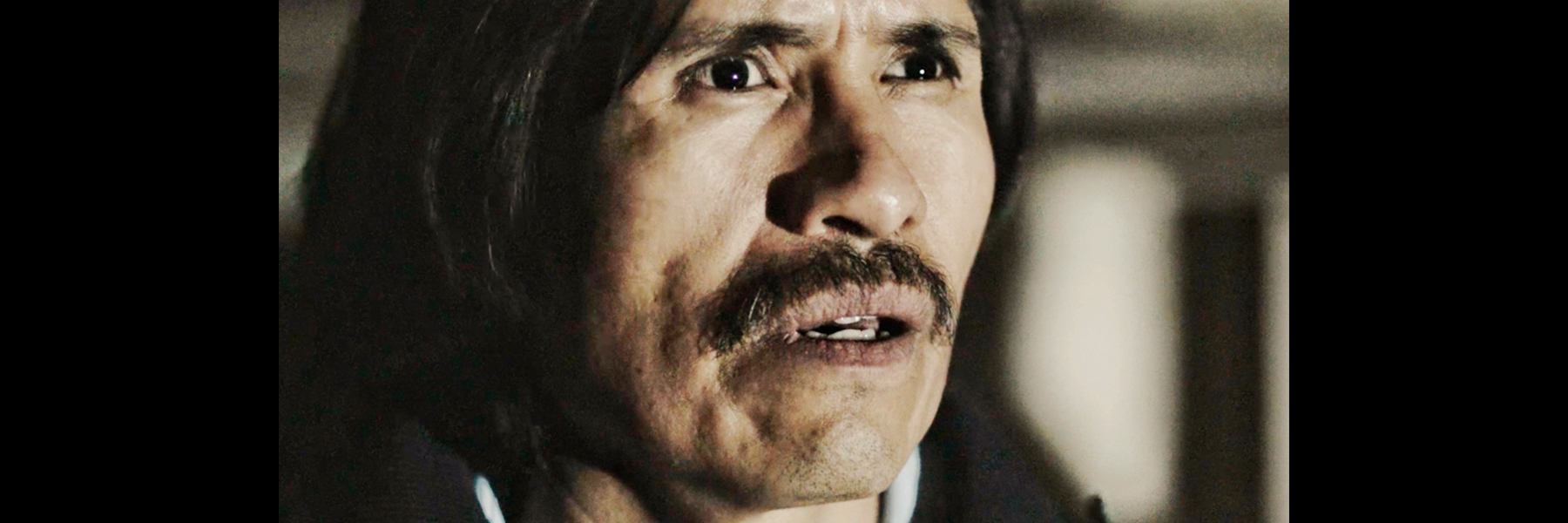

Esto por no hablar de Gilliam, el único que desafiaba los paradigmas. Entre silbidos, esos sí rotundos, Tideland obtuvo el premio Fipresci de la crítica especializada. A diferencia de los otros premios, aquí todos ubicaban el título y a su director.

También en concurso oficial, la película narraba la historia de una niña pizpireta, hija de padres yonquis, cuya mirada limpia le volvía natural preparar jeringas de heroína y, pasado lo que tenía que pasar, jugar con el cadáver disecado de su papá. Del total de la gente que asistió a la función de Tideland —sala llena: se trataba de Gilliam—, la mitad vio la película completa. La otra mitad —a la que Gilliam calificaría de estúpida— fue abandonando la sala, hasta hacer cola en la salida del cine. Los porteros de la corrección política, que pueden ver en películas violaciones y muertes siempre y cuando se vean en contexto, explicaban que era impermisible mostrar a una niña de nueve años preparando, amorosamente, la dosis para sus papás ("el morbo", decían. "Lo insoportable es el morbo"). Otros señalaban que el punto flaco de Gilliam seguía siendo, como en sus otras películas, el regodeo en la desmesura (que una cabecita de Barbie le hable a otra cabecita de Barbie durante varios minutos) y, como consecuencia, los baches en la línea de acción.

Así como nadie sabía bien a bien qué era lo loable de Algo parecido a la felicidad, nadie sabía tampoco qué era lo imperdonable de Tideland. Entre los suéteres luidos de los obreros checos y las menores pero lejanísimas aventuras del caballero Shandy, Gilliam le restituyó al cine su licencia para perturbar.~

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.