Lo sé. Cuando se trata de gramática, lo primero que nos viene a la cabeza son reglas… muchas y muy confusas. Y las reglas no nos gustan. Cruzamos la calle sin mirar dónde está el paso de cebra y a las fiestas siempre llegamos con retraso. Pese a todo, las reglas gramaticales forman parte de nuestras vidas. Decimos el agua fría y no la agua fría porque sabemos que los sustantivos comunes femeninos que empiezan con a- requieren un artículo masculino. También decimos el asta roja, el águila majestuosa o el alma inmortal. Nunca, por supuesto, diríamos el angustia o el albóndiga, porque sabemos que nuestra regla solo funciona con los sustantivos femeninos que inician con a- tónica (água, águila, álma).

¿Cuándo aprendimos que la conjugación del verbo andar es irregular y que se conjuga yo anduve y no yo andé? Asimilamos estas y otras reglas gramaticales espontáneamente, cuando adquirimos nuestras primeras habilidades verbales. El día que alguien nos saludó y dijo hola, aprendimos a repetir hola y a agitar la mano en un contexto de saludo, pero al mismo tiempo supimos que no era un verbo porque no podía conjugarse (yo holo, tú holas, él hola, nosotros holamos… pero yo saludo, tú saludas, él saluda…) y que no era un sustantivo porque no tenía ni género ni número (hola/holo/holas/holos) como otro sustantivo homófono, pero de sentido muy distinto: las olas del mar.

¿Espontáneamente? Consideremos la siguiente analogía. Digamos que aprendimos a comer como aprendimos a hablar: por imitación. Para comer hemos tenido que aprender a abrir la boca, a masticar y a deglutir; para hablar, a abrir la boca y articular con ayuda de nuestro aparato fonador. Luego, ha sido cuestión de meternos a la boca lo que nos han puesto delante y de repetir las frases que hemos escuchado según la situación comunicativa en la que estemos. A partir de aquí, las cosas se complicaron: tuvimos que aprender a clasificar los cubiertos por su función (cuchara, cuchillo, tenedor) y tamaño (cuchara sopera y cuchara cafetera) para manipularlos de la forma correcta y usarlos con el alimento correcto (el tenedor no sirve para la sopa). Tuvimos que analizar los datos (herramientas dispuestas alrededor del plato), identificar patrones abstractos (la cuchara recoge líquidos y las sopas por lo general tienen una consistencia líquida) e inferir reglas a partir de las regularidades percibidas (la sopa se come con la cuchara). En una escala mayor, tuvimos que decidir dónde comer en función de nuestras necesidades sociales (en casa con amistades, en el restaurante para las citas de trabajo, en el restaurante de atmósfera sofisticada para las citas románticas), lo que implicó un pelín de cultura general que orientara nuestras decisiones (¿cuál es más formal?; ¿la comida italiana o la argentina?, ¿los tacos o el sushi?). Aprendimos el lenguaje especializado de la cocina (taco karaage, fetuccini, vacío, suadero, etcétera.) y sus reglas básicas (las carnes saben mejor al carbón y las pastas se sirven al dente). Armados de conceptos y reglas, muchos de nosotros aprendimos incluso a cocinar. En resumen, la evolución de comer no fue comer más; fue aprender más conceptos y más reglas para cocinar nuestros alimentos.

¿Y la gramática? Simplemente la olvidamos y rara vez hemos pasado, en consecuencia, del plano elemental de la imitación. Se diversificaron los modelos y eso supuso cierta fortuna lingüística amasada con frases de la televisión, el cine, la escuela, las amistades; pero no pasamos de imitar lo que escuchamos con pequeñas variaciones. Solemos vivir en el analfabetismo gramatical. Si el cuchillo y el tenedor cortan la carne, la puntuación nos ayuda a dividir y organizar nuestras ideas. Si las hierbas de olor le dan un toque personal a las recetas de todos los días, los adjetivos nos ayudan a matizar la realidad objetiva para imprimirle nuestro punto de vista. La vajilla nos salva de mezclar gustos; las reglas gramaticales evitan un mensaje confuso. Hablamos con corrección y quizá hablamos mucho, pero sin conocer y aprovechar las herramientas gramaticales que nos permitirían experimentar con esas partes para comunicar nuestras ideas con mayor claridad y eficiencia.

¿Para qué sirve la gramática? Para absolutamente todo. No exagero. Digamos que estamos con un niño pequeño, echa a correr y le gritamos lo primero que nos viene a la cabeza: Si corres te vas a caer. Se trata de una construcción condicional con su prótasis (si corres) y su apódosis (te vas a caer) en regla. La prótasis expresa un requisito que, de darse, conduce a un resultado inminente… y como el niño ya corre, lo que afirmamos es que fracasará sin remedio. Nuestra oración es un boicot lingüístico que lo condena a caer. Minamos su joven autoestima sin darnos cuenta. La siguiente vez, lo pensamos un poco más y gritamos No corras porque te caerás. Ahora usamos una construcción bimembre ilativa, donde al primer segmento sigue su consecuencia directa. Nuestro enunciado empeoró: inicia con una orden (no corras) en presente de subjuntivo, por lo que la primera acción (correr) resulta más bien conjetural, pero su consecuencia es real porque está en futuro de indicativo: te caerás. Así de absurda es esta oración: pasa de un hipotético no corras (aunque el niño ya está corriendo) a una afirmación rotunda (te caerás). Esta frase nos convierte en adultos autoritarios, capaces de augurar las peores consecuencias al pobre niño que intente correr.

En la siguiente oportunidad, analizamos el enunciado para advertir que nos hemos centrado en la tercera persona del singular (es decir, en el niño) y olvidamos la opinión personal. Si volvemos sobre nuestros pasos, tendremos que usar la primera persona del singular (yo): Te pido que no corras porque me da miedo que te caigas. Quizá menos económica, pero mucho más precisa. Queda claro que se trata de un juicio ejercido sobre probabilidades: tanto el corras como el caigas son conjeturales (en modo subjuntivo) y el te pido y me da miedo son afirmaciones en primera persona del modo indicativo que explicitan una perspectiva eminentemente personal. La situación comunicativa (el niño que corre) y nuestra intención (que deje de correr) no cambiaron, pero el enunciado se volvió más preciso y efectivo gracia a una mayor conciencia lingüística. Nunca quisimos decir que la consecuencia directa de correr era caerse. ¿Quién sería tan tonto para afirmar eso? Caerse no deja de ser una eventualidad. Cualquier niño pequeño podría contraargumentar fácilmente: “entonces, cuando juegue al futbol con mis amigos, ¿mejor no corro?”

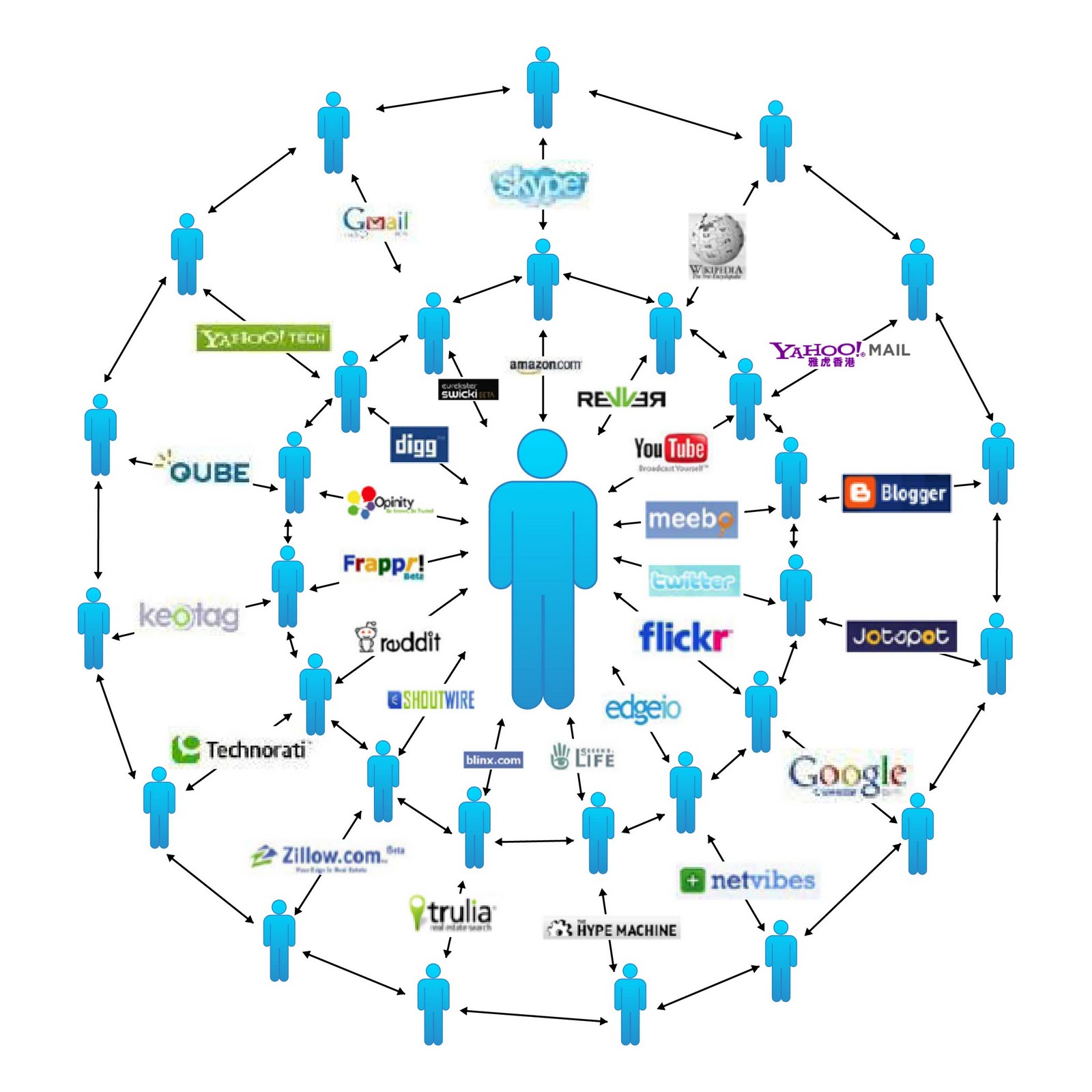

Si esto puede hacer la gramática en una situación tan simple como la descrita, figúrense en una posición de liderazgo. ¿Qué haría la gramática por el dirigente de un grupo? Imagínense un líder que en vez de ordenar refuerce conductas positivas a través de charlas claras y bien construidas; que motive a su grupo con la exposición amena y ordenada de las consecuencias directas de estas conductas en vez de simplemente ser vocero de premios y castigos. Que oriente a través de la exposición de propósitos comunes explicados con lucidez y franqueza. Que dentro de su esfera de influencia construya coaliciones de beneficio mutuo a través de narrativas sencillas y sinceras, con las que sus seguidores puedan sentirse identificados. No se trata de engañar, sino de aclarar. Todo esto se facilitaría con un dominio consciente del uso del lenguaje. Una frase construida conforme a la gramática es precisa, estética, honesta, respetuosa del entorno social y hace que nuestra idea original sea más efectiva. ¿Quién no quiere eso? Si estudiáramos más el lenguaje (sus nombres, sus patrones, sus excepciones), como hemos hecho con la comida, no debería ser una meta a largo plazo… pero no nos gustan las reglas.

Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. Doctor por El Colegio de México y Licenciado por la Universidad Veracruzana.