Silueta –pasada– de la ceremonia de inauguración de París 2024, de la cual –olímpicamente– se siguen escuchando desvaríos.

Charles Baudelaire escribió que “no todo el mundo sabe tomar un baño de multitud: gozar de la muchedumbre es todo un arte; y tan solo puede regalarse un festín de vitalidad a costa del género humano aquél a quien un hada insufló en su misma cuna el gusto por el disfraz y la máscara, el odio al domicilio y la pasión por el viaje”.

Baudelaire escribió los poemas que componen El spleen de París después de Las flores del mal, entre 1857 y 1864. En forma de libro salió a la luz, en 1869, dos años después de la muerte del poeta. Pierre de Coubertin (1863-1937) formaría parte de los franceses que –como dice Georges Duby– descubrieron y sostuvieron a Baudelaire; los que, siendo niños, fueron apabullados “por la más rica renovación que la pintura francesa haya descubierto jamás: el impresionismo”. Con aquella alegría de vivir y emociones contenidas –insiste Duby–, los pintores rebasaron a los poetas. En aquella época se produjo un match de la historia, entre el clero y el maestro, que cambiaría la vida de París, y luego de toda Francia: la laicidad de la vida de la República de todos los días.

Ahora que los Juegos Olímpicos se han convertido en muchedumbre, la díscola sede olímpica se ha dispuesto a llevar a escena todas las alegrías, los ideales y las miserias que el azar le ha deparado. Y una gran parte de “el respetable” de las redes sociales ha respondido a los goces febriles con dardos de solemnidades, que dicho de paso no dan en el blanco por más filo de veneno que traigan en la daga.

Bueno es enseñar –regresa Baudelaire– alguna que otra vez a los bienaventurados de este mundo, aunque solo fuera para humillar un instante su necio orgullo, que existen dichas más vastas y refinadas que la suya. En 1900, París albergó los segundos Juegos Olímpicos modernos con esos aires de libertad y en ese continuo debate interno en la permisión y el buen comportamiento. Era un alma errante en busca de su propio cuerpo, como dijo el poeta. Hace tres años, Tokio 2021 sufrió el más atroz de los flechazos del dios del azar para un espectáculo deportivo. Fueron los primeros Juegos Olímpicos sin público. La covid-19 había averiado la más alta ceremonia de comunión de la industria del espectáculo. Fue desolador ver el estadio y las arenas de competencia vacíos. Los griegos antiguos construyeron estadios de gran alcance para su época para que los asistentes de toda la Hellas fueran a ver los actos atléticos en Olimpia. Sin tribuna, la cancha es un desierto.

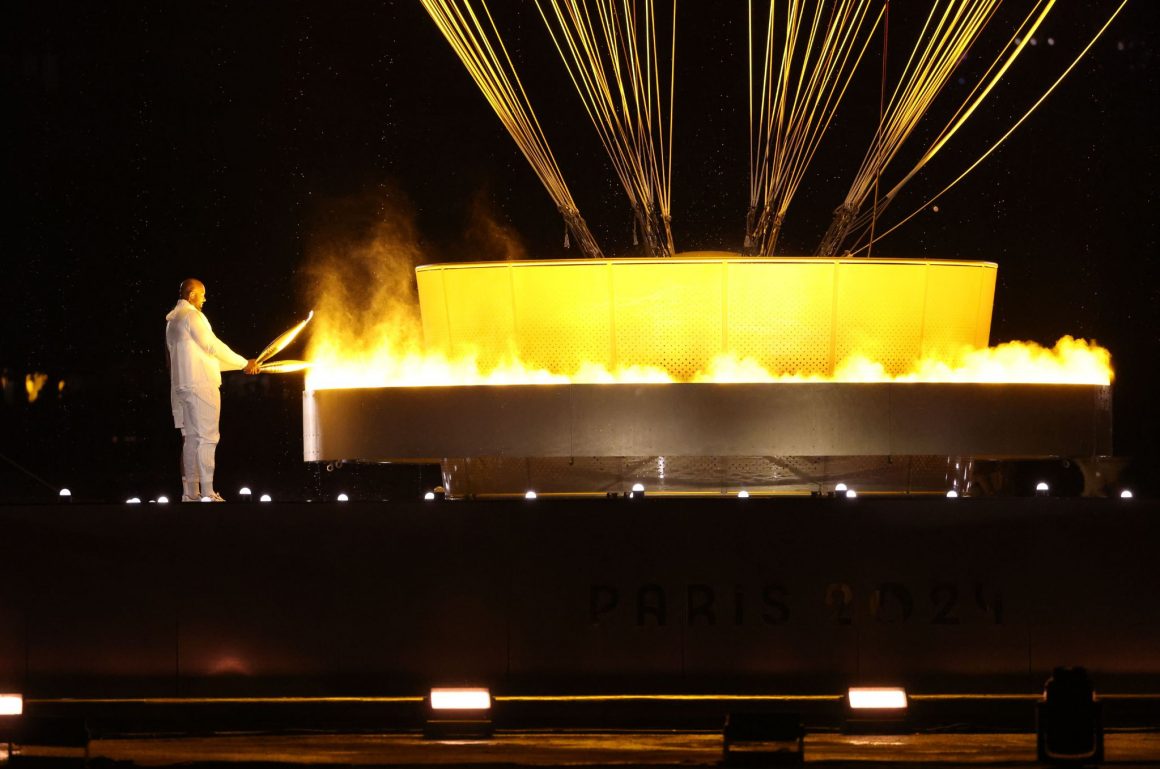

Los organizadores de París 2024 involucraron “al pueblo” –con lo que estas palabritas significan entre los franceses desde hace siglos– como nunca antes. Sacaron, para el ritual, el estadio a las calles, a los ríos, a las plazas, a la memoria, a los museos. El fuego sagrado no es luz –otra palabrita de siglos– que alumbra solamente a los atletas, funcionarios y delegados del buró del dinero: el pebetero mismo es una explanada en la ciudad de la Asamblea.

El símbolo es una recurrencia, un recuerdo. ¿Cómo esperaban muchos que fuera una ceremonia de inauguración en una ciudad cuyos habitantes se olvidan más de una vez de apagar la luz? Una ciudad en la que las familias hacen un sindicato para elegir la sopa. Diría Michel Houellebech: París se deja ver con esa especie de honestidad anormal.

Colorida, multiescénica y, por momentos perturbadora, la gala tuvo ritmo y causó –al más puro estilo de la casa– asombro, glamur y varios pretextos para que las buenas almas miraran para otro lado ante “retablos vulgares de vodevil” que tanto gustaban a Rimbaud. Pero en París, dice el poeta de la Comuna, “la noche rueda aún en mis ojos con este sol”.

Saltaron –desde los rincones del pseudo espiritualismo– las voces de los pantanos que desvarían los significados. Confundieron las sustancias morales del deporte con la libreta negra de la producción de un rito cultural. Deporte y arte –desde el mundo griego– no son rivales de función: son complementos; el cuerpo comete travesuras dentro y fuera de la contienda. Lo agonal, en la tragedia griega, es lo que compite. Actores y atletas. Poco después que se instauraran los Juegos en Olimpia en 776 a.C., ya los griegos acompañaban las competencias atléticas con desafíos de poesía y teatro. Píndaro sigue siendo referencia de lo que pasaba antes y durante Las Olímpicas. De sentido contrario: todo deporte es teatro; representación, erotismo y romance visual. Lo ha dejado en claro Roland Barthes en su Del deporte y los hombres.

La gran cualidad del café nocturno de la París del 26 de julio fue su manera virtuosa de mezclar pinceles en el retablo de tres horas y pico de duración. Fue un largo lienzo bajo el agua.

Luego, los fundadores de complejos y misioneros del recato se dieron a la tarea de encontrar agravios raciales, sacrilegios, profanaciones y degradaciones en mensajes ocultistas tan ancestrales como París misma. El deporte dejó de ser una enseñanza, un camino, un modelo de vida para convertirse en préstamo de los libros sagrados, de las lecturas dominicales de Notre Dame y del mensaje divino en el que la irreverencia es imperdonable pecado. Al insistente, provocativo y siempre atendible Houellebecq hay que agregar: ¿qué sucederá cuando el fundamentalismo religioso de Occidente vuelva contra la Europa actual, como en aquellos años en los que Baudelaire escribió sus poemas en prosa y que a Francia le costó mucho quietarse de encima?

Las desbordadas réplicas del supuesto agravio contra la fe hacen creer que, si en otros campos se anotan goles contra la libertad, acá también hay porterías.

El deporte y el arte son canchas de libertad, de respeto al otro, de fraternidad, de creatividad, sin complejos de raza, de sexo, de ideologías, de origen y de fortuna o desventura.

El mundo, en dos días de competencias, ha sido testigo de duelos agonales entre cientos de atletas que han dado muestras irrefutables de grandeza, de entereza y de espíritu. Pero –y aquí la ironía de las muchedumbres que esconden soledumbres– los que no saben cómo poblar su soledad tampoco saben estar solos en medio del ajetreo de la turba. Baudelaire lo vio con agudeza. El arte y la poesía suelen invertir esos sentidos.

En las piscinas, los campos de tiro, las plataformas, los tatamis y canchas con pelotas y redes de veras, los verdaderos protagonistas de las Magnas Justas están dejando en claro que la libertad, la fraternidad y la igualdad son posibles. Y que Dios, y todos los dioses que llevan en las maletas, tampoco se pelean tanto como dicen los que, después de todo, conocen el arte y el deporte en unos cuantos caracteres y en videos de dos minutos de duración.

París fue Francia y todos van a Francia para conocer París: divina y amoral. ~