Escribirle un obituario a Janet Malcolm (Praga, 1934 – Nueva York, 2021) es una forma bastante precisa de injusticia. No por lo obvio, lo puramente sentimental –desaparece una de las periodistas y escritoras más incisivas y lúcidas del siglo XXI– sino porque los obituarios en sí mismos traicionan el legado de Malcolm. Son epítome de lo que detestaba: líneas apretujadas y urgentes que reducen al finado a una colección de obras, premios, polémicas y anécdotas coloridas.

Las necrológicas ni quieren ni aspiran a ser tramposas, pero forzosamente lo son. Como los periodistas. Así comenzaba la que sin duda es la obra más inmortal de Malcolm, El periodista y el asesino, que hoy reproducimos a coro como papagayos de luto: “Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertir lo que entraña su actividad sabe que lo que hace es moralmente indefendible”, escribió. Ese libro, en el que radiografió con una precisión devastadora el principal dilema moral de la profesión, la convirtió simultáneamente en musa y enfant terrible del periodismo sin que eso supusiera ninguna contradicción. Porque Janet Malcolm, tanto en esa obra como en lo sucesivo, desembarcó en el oficio de contar para hacer algo más que contar. Para reflexionar acerca de la contradicción, la sombra y los pecados que entraña ponerse frente a cualquiera (asesino, novelista, vivo o muerto) y hacerle un retrato fiel sin contaminarlo con la propia mirada.

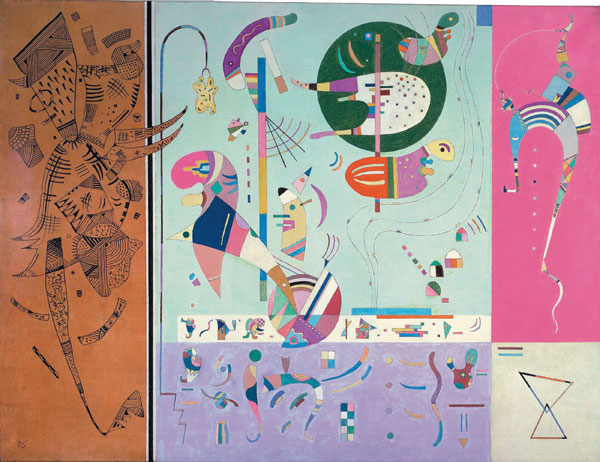

Encontró su voz, decía, cuando dejó de fumar en 1978. Ya escribía en el New Yorker, su casa durante más de cincuenta años, pero fue entonces cuando empezó a afilar el aguijón, a tomar conciencia de la imposibilidad de ser un “observador desapasionado” de lo que se escribe. Daba igual la tarea que encarase, un reportaje, una crónica, una semblanza o un ensayo: la severidad de Janet Malcolm empezaba siempre con Janet Malcolm. Cuando se lanza a diseccionar biografías como la de Chéjov, Silvia Plath o Gertrude Stein, (en Leyendo a Chéjov, La mujer en silencio y Dos vidas: Gertrude y Alice, respectivamente) lo hace a cara descubierta: reconociendo que ni su titánica documentación, sus afiladas preguntas, su honda reflexión o su afán transgresor con lo establecido iban a salvarla. El resultado de su tenaz esfuerzo sería, irremediablemente, tramposo. Fallido. Y con esa honestidad lacerante se presentaba ante el mundo: tituló Cuarenta y un intentos fallidos su recopilación de semblanzas de escritores y artistas no para presumir de inclemencia, sino como la esencia de quién era Janet Malcolm en la no ficción. Una autocrítica feroz con una sobrenatural destreza para la disección.

Había motivos para odiarla. Estaban ahí, dispuestos en una bandeja de plata que ella misma sostenía. Más allá de las citas incendiarias de El periodista y el asesino (“Los periodistas se quieren unos a los otros como miembros de una familia, en su caso de una especie de familia criminal”), lo que molestaba era que Janet Malcolm había conseguido convertirse en un punto de inflexión. Después de que ella expusiera los rincones más sombríos del oficio, sus vilezas y sus faltas, se volvió indefendible seguir pregonando que uno es un periodista (o un escritor) sin mácula. Que no ha omitido, maquillado, seleccionado o manipulado para acabar escribiendo lo que escribe. De boquilla cualquiera puede oponerse a eso de que “el periodista es una especie de hombre de confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno”. Pero demostrarlo sigue siendo un esfuerzo en balde.

Janet Malcolm era reina en hacer rechinar dientes, incluso entre los que la admiraban. Como entrevistada reescribía las preguntas, rechazaba las grabaciones y era cruelmente elusiva. No posaba para el retrato, sino que se movía para salir borrosa, echando mano de todos los ardides que había aprendido estando al otro lado. Si le preguntaban qué libros había en su mesilla de noche, contestaba enumerando las pastillas que tomaba; si la impelían a hablar sobre su infancia, se escapaba citando a su amado Joseph Mitchell o disertando sobre su gato. Estaba en paz con su apariencia granítica. Y con la factura que pagaba por ser infranqueable: lo que en un escritor se habría interpretado como rasgo de estimulante misterio, en ella era solo evidencia de una antipatía imperdonable. Su muerte es una ocasión fantástica para revisitar a sus detractores más venenosos: es delicioso comprobar cómo, en ese intento de defenestrarla, acaban haciendo un alegato ajustadísimo de sus virtudes.

El más reciente zurriagazo de la escritora fue contra todo un aplaudido premio Pulitzer, Benjamin Moser. Su crítica a la biografía de Susan Sontag es ya la última pieza de la venerable hija de puta que fue Janet Malcolm, que ajustó cuentas con muchas biografías, pero fracasó en el empeño de escribirse una para sí misma. Ahí está su legado: entremezclado con las vidas de otros y recubierto por un sólido caparazón. Como una amarga (y postrera) ironía malcolniana.

Si algo deberíamos haber aprendido de ella es a restarnos vanidad. Vanidad de pensar que, por mucho que alguien nos haya influido, por mucho que la hayamos leído y venerado, somos lamentablemente incapaces de hacerle un retrato fiel, de su talla. Ni siquiera post-mortem. Es moralmente indefendible, pero en esas estamos.

Bárbara Ayuso es periodista en Jot Down.