En agosto de 2009 fui traicionada por mi marido y por mi país.

Unos meses antes había dejado Irán, quizá para siempre, aunque entonces no lo sabía. El gobierno me había hostigado durante años por mi trabajo como abogada y activista de los derechos humanos, y las amenazas contra mí habían aumentado conforme se acercaba la elección presidencial de junio. Me tomé unas vacaciones y con mi hija menor, Nargess, fui a visitar a la mayor, Negar, en Atlanta.

Normalmente hablaba con mi marido, Javad, dos o tres veces por semana, en días concertados. Tenía una tarjeta sim para mis llamadas, que había comprado bajo el nombre de otra persona, para que las autoridades no me rastrearan con facilidad.

Un lunes no pude localizarlo a la hora habitual. No estaba especialmente preocupada. A menudo pasaba largos fines de semana en nuestra casa en el campo, donde la señal era mala. Pero transcurrieron los días y no recibí noticias suyas. Finalmente, llamé a mi hermana Nooshin, que vive en Teherán, y le pedí que pasara por nuestro apartamento, pero estaba vacío.

Luego, Nooshin me llamó para decirme que había ido de nuevo y había encontrado a Javad en casa. Este le dijo que acababa de volver de un viaje, no se encontraba bien y pensaba irse directamente a la cama.

Al día siguiente, Javad me llamó.

–¿Shirin? –Le temblaba la voz.

–¿Dónde estabas? Nooshin te ha estado buscando.

–Shirin, no sé si podrás perdonarme. –Oía su respiración agitada.

–¿Estás llorando? –Mis dedos volaron a mi garganta–. ¿Qué sucedió?

–¿Me perdonarás?

–¡Javad, primero cuéntame qué sucedió!

Empezó a explicar, con una voz afectada y plana, lo que había ocurrido en las casi dos semanas en que no habíamos hablado. Esto es lo que me contó el hombre con el que había estado casada 34 años.

Llevaba un tiempo sintiéndose, en sus propias palabras, “muy solo y vacío”. Una noche, una amiga suya, una tal señora Jafari, lo invitó a su apartamento.

–De forma totalmente inesperada, una amiga común, Mehri, también apareció –Javad bajó la voz.

–Mehri y yo… habíamos tenido un relación romántica. Pero no la había visto en mucho tiempo. Años. Habíamos terminado nuestra relación. Pero la señora Jafari pensaba que debíamos volver. Nos ponía más de beber y decía que los dos estábamos pasando un momento difícil y podíamos apoyarnos el uno al otro. Subrayaba que, ahora que mi mujer estaba fuera, yo estaba solo y necesitaba que alguien me diera afecto.

Al parecer, en este momento, la señora Jafari dijo que tenía una cita y dejó solos a mi marido y la otra mujer.

–Mehri empezó a quitarse la ropa, abrazándome, diciendo lo mucho que me había echado de menos.

No dije nada.

–Shirin, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando?

Yo no era una esposa desconfiada. Él nunca había preguntado por mis compañeros de trabajo y yo le correspondía. Ese respeto mutuo parecía haber funcionado para nosotros. Hasta entonces. Me quedé mirando la mesa de café, con sus revistas y su portavasos de Rembrandt; todo tenía el mismo aspecto de cinco minutos antes. ¿Cómo podía ser lo mismo?

–Continúa.

–Ella me siguió tocando… y yo… sucumbí… Estábamos abrazados en el dormitorio cuando la puerta del apartamento se abrió de golpe.

Fue entonces cuando entraron un agente de inteligencia –un hombre que yo conocía bien, que había vigilado mi trabajo durante años– y dos camarógrafos. Lo habían grabado todo: la conversación, el episodio entero. Ordenaron a Javad que se vistiera y en unos minutos el apartamento estaba lleno de agentes. Esposaron a Javad, le pusieron una venda en los ojos, lo hicieron bajar las escaleras y lo metieron en un coche.

–¿Qué pasó con… esa mujer? ¿Y tu anfitriona? –Intenté alejar la ira de mi voz, pero no conseguía decir su nombre.

–Solo me arrestaron a mí. Estoy seguro de que Jafari cooperaba con ellos. Si no, ¿cómo podrían haber montado todo el equipo antes de que yo llegara? No estoy seguro con respecto a Mehri. Lo único que sé es que a ella no la arrestaron.

Llevaron a Javad a la cárcel de Evin, donde yo había visitado a muchos clientes y donde, nueve años antes, había pasado veinticinco días, acusada de “perturbar la opinión pública”.

Como lo habían sorprendido bebiendo alcohol, le dieron latigazos en la piel desnuda. ¿Su verdugo llevaba un Corán bajo el brazo para no golpear demasiado? Se me olvidó preguntarlo.

Y luego lo llevaron a una celda de aislamiento, quizá solo un poco más grande que una bañera, y lo dejaron allí dos días.

Al tercer día llegaron dos guardias. Le pusieron una venda en los ojos y lo llevaron a una especie de juzgado, donde un clérigo barbudo, el juez, se sentaba tras una mesa de madera.

Más tarde, Javad me contó lo que el juez había dicho.

–He visto toda la grabación. No puede negarlo. Usted es un hombre casado y ha cometido adulterio. Según el artículo 225 del Código Penal Islámico, debe ser condenado a muerte por lapidación. La sentencia se ejecutará en dos días.

–Quiero un abogado –dijo Javad–. No voy a hacer nada sin un abogado.

–¡Un abogado! –dijo el juez, divertido–. ¿Para qué? ¿Qué va a decir un abogado? Tenemos una grabación suya: toda su relación está registrada. ¿Qué tipo de defensa cree que puede plantear? Váyase. Vaya a avergonzarse de usted mismo y dedique sus dos últimos días a arrepentirse ante Dios.

El juicio duró unos veinte minutos. Los jueces iraníes daban muy pocas veces veredictos extremos, pero la situación parecía requerir un castigo especialmente horrible. El verdadero objetivo del arresto se hizo evidente unas horas después, cuando el agente de inteligencia que lo había arrestado, junto con su jefe, fue a la celda de Javad.

No puedo evitar imaginarlos en pie sobre él, con Javad ojeroso y sin afeitar.

–Ahora Ebadi puede ver el resultado de sus actividades –le dijo con grandilocuencia el agente–. Le advertí varias veces. Se lo dije: “Tienes que callarte.” Pero nunca escuchaba.

Javad nunca había estado involucrado en mis casos; no le interesaba la política.

–¿Por qué debería yo ser responsable de lo que hace mi mujer? –le preguntó–. ¿Qué tipo de juegos sucios intenta hacer conmigo? A causa de mi mujer, usted me acosa de este modo, en nombre del islam.

La mirada del agente se oscureció. Arremetió salvajemente contra Javad, le dio patadas y puñetazos.

–No te atrevas a mencionar el islam otra vez, ¿me oyes? La palabra “islam” se ensucia en tu boca.

El agente de inteligencia dijo que yo había sido orgullosa; ahora vería mi debilidad.

Cuando Javad vio que defenderse o protestar solo provocaba más golpes, preguntó qué querían.

Por primera vez, el jefe del agente habló. Explicó el problema.

–Si sigues defendiendo a tu mujer, significa que eres su aliado y colaborador. Y como tal tenemos que castigarte. Si la verdad es distinta, tienes que demostrárnoslo.

Lo único que tenía que hacer para recuperar su libertad era leer una breve declaración delante de una cámara:

“Shirin Ebadi no merecía recibir el premio Nobel. Le concedieron el premio para que pudiera contribuir al derrocamiento de la República Islámica. Es una defensora de Occidente, particularmente de Estados Unidos. No trabaja al servicio de los iraníes, sino de los intereses de los imperialistas extranjeros que quieren debilitar a Irán.”

Supo de inmediato que iba a hacerlo. Sin duda, todo el mundo sabría que le habían presionado para que dijera esa cosas.

Y así al día siguiente se afeitó, se duchó y se sentó en un salón decorado, con sillones cómodos y una mesa con un jarrón de rosas de plástico, y me denunció.

Me contó todo eso, y ya fue bastante malo. Pero lo que oí a continuación fue todavía peor. Para evitar la sentencia de lapidación por adulterio, él y la mujer con la que se había acostado tendrían que ir a ver a un clérigo y pedirle un certificado de matrimonio temporal, con fecha de cinco años atrás.

Javad esperaba que yo dijera algo, pero, quizá por primera vez en mi vida, no se me ocurría nada en absoluto. Como mujer, como esposa, estaba enferma de ira. Me había traicionado. Pero estaba todavía más furiosa con los agentes de inteligencia. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa –destruir familias y matrimonios– para alcanzar sus objetivos.

¿Qué querían de mí? Evitaba tener pensamientos frecuentes de ese estilo. Pero la pregunta llegó velozmente a mi cabeza, y quería correr hasta el balcón y gritar. ¿Cuánto podían quitarle a una persona? Yo había sido la primera jueza de Irán. Tras la Revolución islámica, me quitaron ese trabajo. Cuando conseguí resucitar y construir un centro de derechos humanos, también me lo quitaron. Con su violencia y fraude electoral había perdido mi país. Y ahora habían intentado quitarme a mi marido. Cerré los ojos, no quería hacer otra cosa que dormir. Pero Javad seguía hablando, pidiéndome –¡a mí!– consejo sobre su pendiente sentencia de lapidación.

–¿Qué crees que debería hacer?

–No veo otra opción que hacer lo que te han pedido –dije–. Pero, por supuesto, solo si… esa mujer… está de acuerdo.

Javad dijo que intentaría contactar con ella y me informaría de lo que ocurriese.

Esperé sus noticias. Mientras tanto iba de un lado a otro del apartamento en Atlanta y di gracias a Dios por sus pequeñas bendiciones: que mis hijas estuvieran fuera cuando Javad llamó y que les pudiera ahorrar –al menos un tiempo– el conocimiento de lo que les había pasado a sus padres.

Oscilaba entre la ira y la culpa. Era mi trabajo lo que había hecho que esto le sucediera a mi marido. Y, sin embargo, ¿no era Javad quien me había traicionado? Pero yo no estaba en su lugar, aislada, lejos de mi mujer y mis hijas, vulnerable. Pensé en decirle que no estaba solo. Que sabía de muchos casos en que el Ministerio de Inteligencia había hecho a otros cosas parecidas, había empleado el chantaje sexual para expulsar a políticos disidentes de la vida pública o simplemente para herir y silenciar a los críticos. Pero saberlo no disminuía mi ira y dudaba de que fuera a disminuir su dolor.

Una semana más tarde, Javad llamó y me contó cómo habían ido las cosas. Había llamado por teléfono a Mehri –había dicho su nombre, yo no– y ella había aceptado acompañarlo a ver al clérigo. Según lo prometido, el clérigo había expedido un certificado de matrimonio, con una fecha anterior, que los presentaba como sigheh, o temporalmente casados. Bajo el sigheh, la duración del matrimonio está determinada de antemano; puede durar una hora o diez años. Si hay descendencia, es legítima, y tiene todos los derechos legales con respecto a sus padres. Cuando el sigheh expira, la pareja debe separarse, a menos que el pacto se extienda de mutuo acuerdo. La práctica existe desde hace siglos pero los iraníes jóvenes la rehúyen, la consideran un truco religioso que sirve para legalizar la prostitución.

Javad llevó el certificado al tribunal en Evin y pagó una pequeña multa. El castigo que pendía sobre él, la ejecución por lapidación, el castigo que habían empleado para obligarlo a denunciarme ante las cámaras, se anuló. Pero había tenido que entregar su pasaporte y le prohibieron salir del país.

En los días siguientes hablamos varias veces. Pero me parecía estar hablando con un desconocido. Javad estaba arruinado, en cada conversación suplicaba que no lo dejara. Parecía estar tan mal que, a pesar de lo que yo sentía, estaba preocupada por él. Su denuncia no se había hecho pública y la amenaza pendía sobre nuestras cabezas. Decía que quería vernos a mí y a las chicas, pero era imposible.

Intenté que mis hijas no se enteraran, pero al final Nargess me preguntó. Había oído algo que yo había dicho por teléfono; quería saber qué ocurría.

Cuando se lo dije, no paraba de preguntar: “¿Por qué haría algo así y hablaría en tu contra? ¿Por qué se fue con esa mujer?”

Decidí ser sincera. Nargess trabajaba en La Haya, investigando y aportando documentación sobre atrocidades terribles. Tenía que ver cómo ese trabajo se relacionaba con lo que vivía su familia. El campo de los derechos humanos no trata de palabras bonitas, te enfrentas al abuso que sobre las personas vulnerables ejercen aquellos que tienen el poder. Esa era la línea que conectaba las masacres de Sarajevo con las atrocidades de Sierra Leona y la persecución sistemática de los disidentes en Irán y Rusia.

Le dije que, si quería ser una abogada especializada en derechos humanos, tenía que entender lo que era el mundo.

–Los seres humanos son libres, Nargess. Pero cada individuo tiene un umbral de sufrimiento. Tu padre no podía soportar esa forma de tortura. Esto podría haberle ocurrido a cualquier hombre –dije–. Esto es algo entre él y yo. Deberías preguntarte por qué había un agente de inteligencia escondido con una cámara en el segundo dormitorio. ¿Los problemas del país se resolvían al determinar quién engañaba a quién? Era una trampa que utilizaron en mi contra, y así es como debes verla.

Fue una lección amarga. Seis años más tarde –después de que la denuncia de Javad se emitiera en televisión, después de innumerables y dolorosas llamadas telefónicas, después de que aceptáramos divorciarnos– es una lección que todavía sigo aprendiendo. ~

____________________

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Este texto es un extracto de Until we are free, publicado

por Random House, una división de Penguin Random House llc.

Copyright © 2016 de Shirin Ebadi

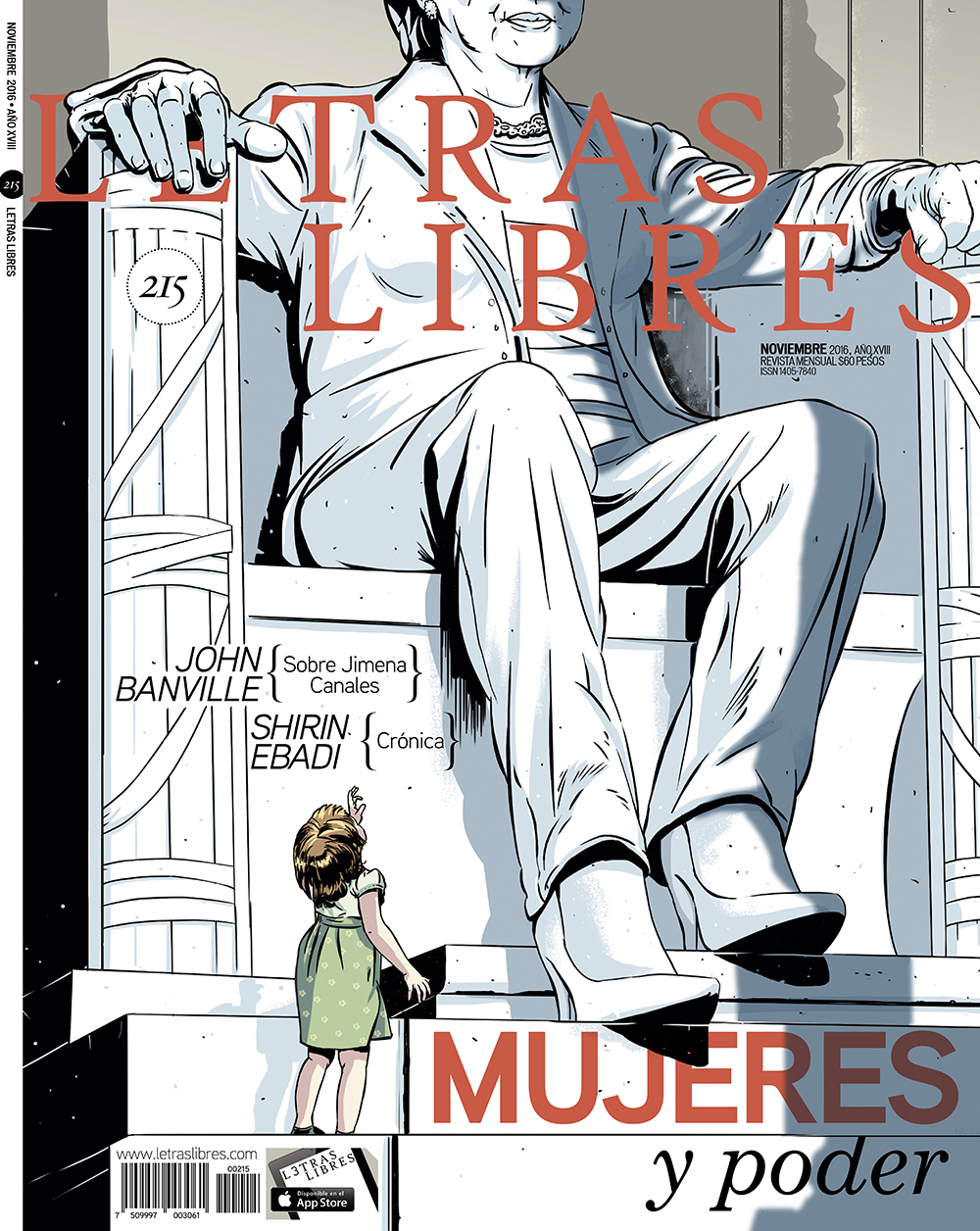

(Hamadán, Irán, 1947) es abogada y activista. Desde 2009, vive exiliada en el Reino Unido.