Hay escritores que, ataviados con ajenas indumentarias, soportan el sol agrio del trópico mientras deambulan, nostálgicos de vientos, ríos y altos edificios, reverenciando en las aguas su reflejo. Otros, más sagaces, eligen tejidos adecuados a su sensibilidad. Héctor de Mauleón ha elegido la reticencia, esa figura en el pórtico que muestra apenas lo suficiente para que la luz de la denotación indique un sentido, y que oculta lo bastante para que la penumbra de la connotación insinúe pobladas sombras. De Mauleón modula la Generación de Medio Siglo. Hay marcados incisivos en sus páginas que revelan el vampirismo de relatos de José Emilio Pacheco, Guadalupe Dueñas y aun Francisco Tario. Pero hay también huellas, como los laberintos que dejan las yemas al cambiar las hojas, que revelan al lector atento de Salvador Elizondo y, sobre todo, de Inés Arredondo. Es, en sus cuentos más logrados, un aventajado discípulo de la estética evasiva. Cuentos que hurtan el corazón de la anécdota y, pese a ello, no renuncian a mondar en torno a dicho mesocarpio. Cuentos que exigen la concentración o esa forma de espiral que es la relectura, para detectar las claves, los nudos de significado que sustentan tan delicada, sutil urdimbre.

Si el decadentismo del xix encontró en las mansiones y jardines de pútridos destellos los pasadizos hacia un mundo fantasmal y pervertido por inverso, el decadentismo de este autor encuentra en los edificios donde medrosos urbanitas se pertrechan –el tema ausente que impregna estas historias es una vieja tonada de tiempos de Rimbaud: la vida es enemiga de los hombres, la ciudad mata–, en apartamentos palpitantes de misterios, en los muros donde restallan las palabras de los profetas modernos que sólo proclaman crímenes, los sitios adecuados para invocar el pasado. Literatura que circula en esa zona incierta que los antiguos conocían: miedo pánico del mediodía –el calor inclemente como marco de los crímenes de “La frontera tenue”–, oscuridad insomne en “Los lugares oscuros”, recovecos de casas coloniales –“Monjas coronadas”. Y nutre en pasadizos que comunican tiempos y espacios: las secretas galerías donde viejas monjas –¡de auténtica clausura!– reaparecen décadas después, es también el pasillo que separa el sueño de los vivos del sueño de los muertos –“Bibliomancia”–; y claro las páginas quebradizas como una flor traída del sueño, que permite enlazar un relato de Pacheco con un cuento suyo –“La rosa antigua”. A través de estos vasos comunicantes, que revelan el aserto del nombre del primer relato –“La frontera tenue”–, el pasado, el presente confluyen.

“Nosotros estamos muertos, nosotros vivimos” es la sentencia con que concluye “Apagados rumores” –acaso el cuento menos reticente, más vulgarmente expuesto en su trama, suerte de acta poética antes que relato. “Morimos en la luz, aunque seguimos existiendo en la penumbra”, remata con paradójica elegancia “El secreto”. Mauleón indica que su escritura ofrece vías entre el mundo de los muertos y el de los vivos.

El diálogo, la presencia, las excursiones por esa zona crepuscular que permeó nuestras pueriles sensibilidades, no se limita a estas prácticas necrófilas. Hay vestigios que engendran imaginarias filiaciones con resonancias de Hitchcock: los fetos en formol apuntando a una oscura hermana gemela, la silueta entrevista en la casa vacía, como la madre en Psicosis; voces registradas en una distraída captación de ruidos ambientales; apariciones en zonas crepusculares –los muertos que se revelan en tranvías y en salas de cine. Pero hay también mensajes. Escribir es enviar un mensaje hacia otros derroteros, en espacio o en tiempo. Un diente es el puente que comunica al mundo de Acuña con el México posromántico; una rosa, el guiño que enlaza dos relatos de apariciones. Los entierros rituales –¿hay de otros?– imprimen cada cierto tiempo la presencia de otra humanidad que, desaparecida, continúa entre nosotros.

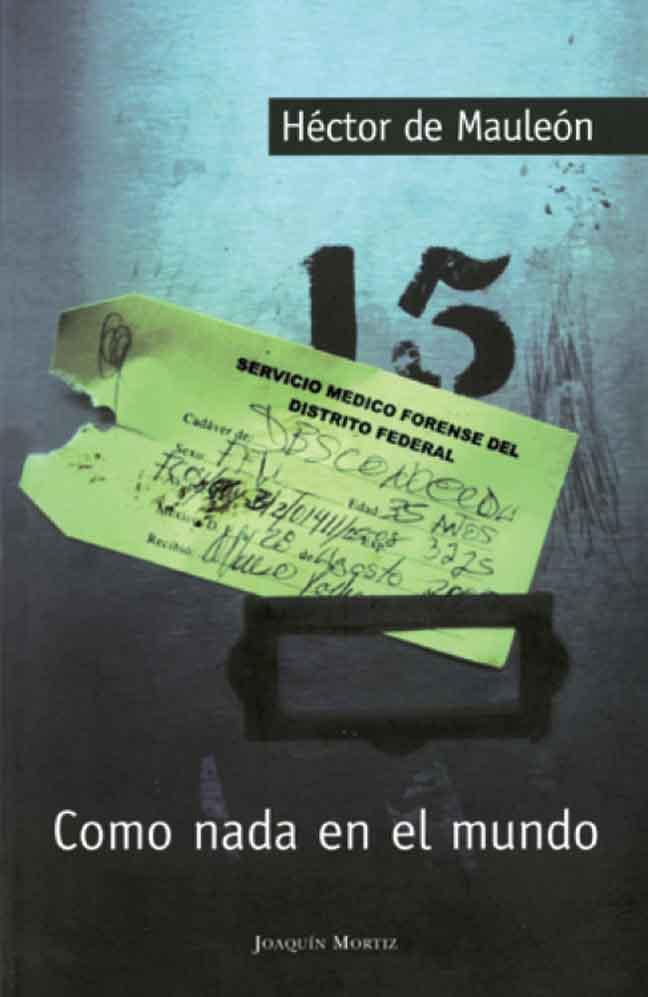

Las líneas de los libros ofrecen claves sobre nuestra vida. La escritura secreta –esa criptografía semejante a la emprendida por Robert Walser de “Los lugares oscuros”–, las prácticas de lectura –el bustrófedon de “La frontera tenue”–, la indagación de vestigios, de datos que sólo tienen un único lector –el narrador que descubre claves de los derroteros de un asesino serial en “La frontera…”, el anciano exiliado que colecciona noticias idénticas en “Los lugares…”–, las cartas cuyo destinatario es uno mismo o los fantasmas del amor, van indicando el verdadero pálpito de esta escritura: la vida no consiste en encerrarse, aunque el miedo, la necesidad, nos hayan impuesto soledades de concreto, sino en comunicarse. Buscar al otro, que es nosotros, nuestro ser completo, mediante escrituras secretas, mensajes, gustos compartidos e imbricados –véase “Como nada en el mundo”– y los gestos destinados al reconocimiento.

La literatura de Héctor de Mauleón no se solaza en la muerte, sino que busca abandonar la zona de penumbra para resurgir en la luz plena del encuentro. Es grato corroborar que aún existen escritores para quienes la literatura, esa forma de secreto, es un diálogo entre escritores de claves y lectores cofrades felices de reconocerse e intercambiar mensajes.

(Minatitlán, Veracruz, 1965) es poeta, narrador, ensayista, editor, traductor, crítico literario y periodista cultural.