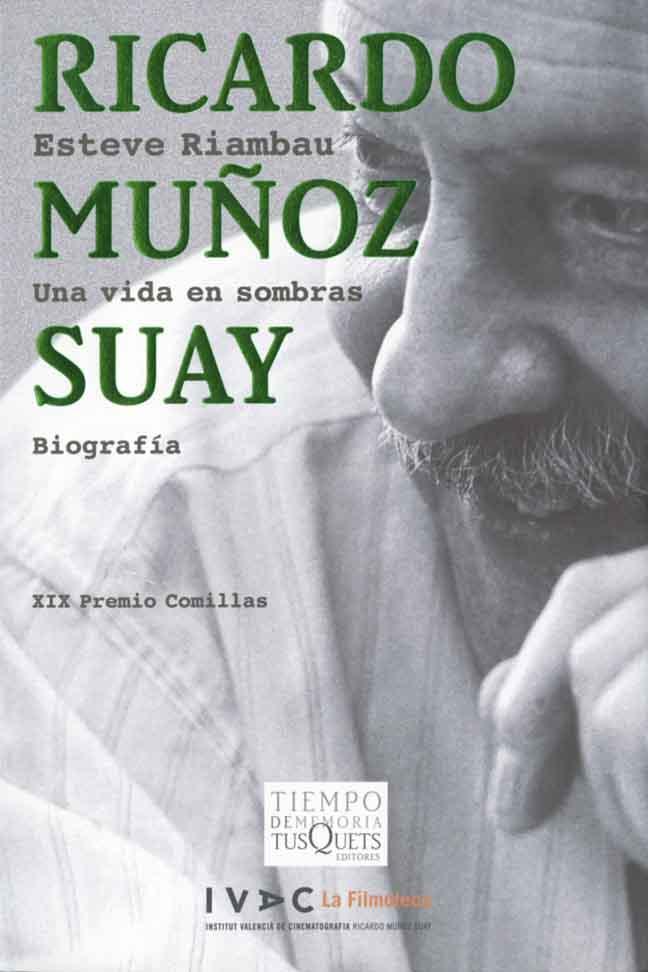

Ricardo Muñoz Suay (Valencia, 1917-1997), tal cual lo dice Esteve Riambau en las primeras páginas de Una vida en sombras, murió sin haber publicado un libro propio y sin haber dirigido una sola película. La primera noticia es sorprendente tratándose de un devoto de la literatura como los ha habido pocos. Lo segundo es un hecho insólito en una vida como la suya, que se confunde por completo con la historia del cine español. Esa ausencia de obra sólo es aparente y es una suerte de ilusión que nos permite, gracias al buen oficio del biógrafo, entrar en una de las existencias más plenas y atractivas del tiempo español, tránsito entre luces y sombras que muestra a un modelo de intelectual europeo forjado en la escuela del siglo XX.

Hijo de un médico liberal y republicano, Muñoz Suay nació en el año i de la Revolución Rusa, a cuya causa se sumó a los quince años, afiliándose al Partido Comunista de España (PCE) y militando en sus organizaciones estudiantiles. En 1933 ya nos encontramos a Muñoz Suay abucheando al infortunado Alexander F. Kerenski, el líder de la Revolución Rusa de febrero, que había pasado por el Teatro Principal de Valencia a dar una conferencia. La Guerra Civil encontrará a Muñoz Suay, entre el cineclub y el PCE, bien dispuesto a emular la figura de André Malraux, el intelectual revolucionario que encuentra en el cine la única forma artística capaz de atrapar la esencia del siglo. Aquel joven no se imaginaba entonces que él mismo acabaría por ser un héroe y un villano que haría palidecer a varios de los envarados y patéticos personajes de Malraux.

En el puerto de Alicante, en 1939, Muñoz Suay se encuentra entre los miles de republicanos que esperaron inútilmente la clemencia del general fascista italiano Gastone Gambarra. En una evacuación que se frustrará para la mayoría de los derrotados, Muñoz Suay dejará pasar el barco que, fletado por el PCE, lo habría conducido, sano y salvo, vía Orán, al exilio en la Unión Soviética. No queda claro por qué Muñoz Suay se negó a huir, si fue por esperar a su compañera, que no podría haber abordado una embarcación sólo destinada a varones, o si al joven escritor le resultó insoportable la idea de abandonar la fabulosa biblioteca de su padre. El episodio fue recreado por Max Aub en Campo de los almendros (1968), una de sus novelas.

En mayo de 1940, Ricardo Muñoz Suay no tuvo otra manera de escapar a la persecución franquista que ocultándose en un escondrijo (o “zulo”, como lo llaman los españoles) construido ex profeso, al cual se accedía desde una alacena de la cocina, en la casa valenciana de su madre. Durante un lustro –casi toda la Segunda Guerra Mundial–, Muñoz Suay permaneció oculto, protagonizando un episodio que daría mucho de que hablar e inspiraría una película de Alfonso Ungría (El hombre oculto, 1970). No era aquél el peor de los mundos posibles: Ricardo leía tres libros al día y permaneció en compañía de su madre, de su novia y de su hermano Vicente. Y sufría al ver, desde su escondite, cómo algunos visitantes, sin saberse observados, robaban ejemplares de la biblioteca familiar. Algo tuvo aquella aventura heroica –por el silencio cómplice y solidario de quienes la hicieron posible– de comedia de la Restauración, enredo que remitía al padre de Ricardo, el doctor Muñoz Carbonero, quien llegó a tener un pasadizo que lo llevaba al palco del teatro de la ciudad para encontrarse a solas con las vicetiples. Muñoz Suay apreciaba ese destino cómico, también pirandelliano, que le había reservado la derrota republicana.

Contagiado de la injustificada euforia de los comunistas españoles ante la derrota del Eje en 1945, que les hacía creer que el régimen de Franco no duraría, Muñoz Suay abandonó su escondrijo sólo para ser detenido y encarcelado meses después. Cuando fue liberado en 1949 había cumplido una década, entre el escondrijo y la prisión, en un aislamiento en el cual había reafirmado su amor por el cine como la gran herramienta en la batalla cultural de los comunistas. Para ello se asoció con los cineastas Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, con quienes compartiría, en la amistad o en el conflicto, un trecho decisivo en la historia del cine español. En la efímera revista Objetivo, Muñoz Suay y sus amigos encontraron la materia de sus sueños y el decálogo de su compromiso en el neorrealismo italiano.

¡Bienvenido, Mr. Marshall! (1952), la película de García Berlanga, fue el primer éxito del grupo. Al ironizar la exclusión de la apestada España del gran plan estadounidense de reconstrucción europea, el filme representaba, según Riambau, un compromiso tácito entre la política cultural del PCE y el antiyanquismo de la dictadura. Ese camino llevó a Muñoz Suay a Roma a presentarse con el gran guionista italiano Cesare Zavattini, quien en el verano de 1954 recorrería España, de la mano de sus jóvenes “idólatras”, con el propósito de escribir una película. “¡Hicimos neorrealismo!”, dirá un emocionado Muñoz Suay. De aquel viaje romántico que tuvo su gran momento sentimental en Las Hurdes, el sitio donde Luis Buñuel había filmado en 1932 su película sobre el hambre de los campesinos, no salió gran cosa. Riambau, crítico de cine, dibuja con autoridad la decepción como la sombra del cine, ese arar en el mar que sólo atrae a soñadores prácticos como él mismo, quien dedicará el resto de los años cincuenta a dirigir

UNINCI (Unión Industrial Cinematográfica, s.l.), una productora de cine llamada a gestionar y financiar el neorrealismo español.

UNINCI era y no era el instrumento del PCE en el cine español. De hacer funcionar esa ambigüedad se encargaba Muñoz Suay, haciendo equilibrios entre el credo ideológico, la subsistencia familiar y su cada vez más relevante papel como uno de los principales dirigentes clandestinos del partido, el encargado, nada menos, de reclutar a los intelectuales. Media España sabía, leemos en Una vida en sombras, que él era el ingeniero de almas del partido, y en esa situación se mantuvo, gracias a su fe, a su colmillo y a su astucia, hasta 1962. En estrecha relación con Jorge Semprún, el futuro novelista que en ese entonces era otro de los dirigentes clandestinos del PCE, Muñoz Suay había organizado las Conversaciones de Salamanca en 1955, a través de las cuales el partido difundió, entre el mundo del cine español, su doble doctrina: realismo en el arte y compromiso para los intelectuales. Todo ello quedaba orlado con el boato españolista, casi folclórico, que le daban al PCE sus toreros, uno de los cuales –Domingo Dominguín–, además de ser amigo íntimo, fue uno de los militantes más eficaces con los que podía contar un Partido Comunista que sobrevivía a la dictadura con una capacidad organizativa nada desdeñable y un deslumbrante peso simbólico. Que alguno de los Dominguín declarara que se encomendaba a San Marx, San Engels y San Lenin antes de salir al ruedo era algo que la prensa podía publicar en esa etapa del franquismo.

Fracasada la vía italiana, Muñoz Suay y sus colegas establecieron la conexión mexicana. En relación con Manuel Barbachano Ponce y Carlos Velo filmaron Sonatas (1959), adaptación de las novelas del marqués de Bradomín dirigida por Bardem. A la película le fue muy mal, pero gracias a ella Muñoz Suay conoció en México al “Indio Fernández”, a Siquieros, a José Revueltas, a Emilio García Riera y a Juan de la Cabada, se reencontró con los poetas desterrados como León Felipe, Juan Rejano y Pedro Garfias, y aprovechó, técnica y políticamente, las escalas en la flamante Habana revolucionaria. Y fue en México donde ocurrió el encuentro con Luis Buñuel.

Los buenos oficios de Muñoz Suay como empresario contribuyeron a que Buñuel regresara a España por primera vez desde la guerra, y que no se limitara a recoger viejos ejemplares de los manifiestos surrealistas en casa de su madre enferma, sino que filmara Viridiana en 1961. Como lo explica muy bien Riambau, aquella producción de Gustavo Alatriste, estelarizada por Silvia Pinal, provocó una carambola de efectos insospechados. Además de iniciar la rehabilitación internacional de Buñuel y de poner en ridículo a la dictadura, y aun permitir el rodaje en España de una película que más tardó en ganar la Palma de Oro en Cannes que en ser condenada como blasfema por el Vaticano, Viridiana abrió la puerta por la que Muñoz Suay abandonaría el PCE.

Su alejamiento del partido, a diferencia de la ruptura pública que protagonizaron Jorge Semprún y Fernando Claudín en 1964, no se debió, en primer término, a diferencias políticas. En el contexto de la gresca legal entre Alatriste y los productores españoles que siguió a la censura de Viridiana, lo decisivo, quizá, fue el ataque a la hidalguía de Muñoz Suay, a la ofensa que para él significó que, dada su posición como cuadro del PCE que cobraba a través de una organización paralela como UNINCI, se dudara de su honorabilidad.

En aquellos días tomó sus vacaciones en la URSS, como correspondía a un dirigente de su nivel, y fue allá donde el desengaño se apoderó de él. Acontecimientos al parecer inconexos, como en un proceso de edición cinematográfica, fueron colapsando su devoción, lo mismo una escena en el Ermitage en que una rusa lo cree veterano español de la División Azul, que la errática línea política del PCE. La amenazas y la suspicacia, un mensaje mafioso de advenimiento enviado a Muñoz Suay por Santiago Carrillo en una pasta de dientes, y luego una reunión fantasma con el propio secretario general en Roma, dieron a la ruptura de Muñoz Suay con el partido su debido cariz cinematográfico. El último acto al que asistió como militante comunista fueron los funerales romanos de Palmiro Togliatti, en agosto de 1964.

En cuanto el partido quedó atrás, Buñuel se adueñó, como el gran libertador, de la vida de Muñoz Suay. Aunque no volvió a participar profesionalmente en una película de Buñuel, su surrealismo y su acracia sustituyeron el decálogo neorrealista, y guiado con esa brújula cruzó los años sesenta y setenta, ya fuera entusiasmado con el cine de Glauber Rocha o el de Richard Lester, con los Beatles o con la Barcelona de la gauche divine en 1967. Desde allí, Muñoz Suay volvió a producir cine, un cine que hurgaba en la memoria colectiva de la guerra y del comunismo español, a través de películas como La vieja memoria y Las largas vacaciones del 36. Un poco más tarde, en las novelas de sus amigos Manuel Vázquez Montalbán y Jorge Semprún habrá encontrado, en el despliegue de la intriga cómica o en el registro del horror concentracionario, otros rasgos de su propio retrato.

Como editor (en Bruguera, en Tusquets, en Seix Barral), Muñoz Suay apostó, en los años ochenta, por los llamados géneros menores, por la serie negra, la novela erótica o el cómic, por el siciliano Leonardo Sciascia y por Maurice Joly, corresponsal en el infierno de la teoría política. A su papel como regente del gusto agregó su vocación universal como anfitrión, ya fuese en Calafell, su refugio de verano, o en su piso barcelonés de la calle Muntaner. Esa chispeante generosidad lo convirtió en amigo inseparable de los escritores del boom latinoamericano que, como Gabriel García Márquez o Jorge Edwards, llenaron la segunda mitad de su vida. Yo mismo, a los diecinueve años, fui, gracias a una recomendación de Rafael Castanedo, huésped suyo y de Nieves Arrazola, su esposa desde la posguerra. Tratarlo, para mí, fue inolvidable: recibí una lección sobre lo que es el bien y lo que es el mal en la historia que en ningún otro lado habría podido aprender mejor que con él.

Cuando en 1978 murió en La Habana Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, Muñoz Suay se sintió llamado y comprometido. Esa muerte, escribió en un artículo citado por Riambau, “nos afecta a muchos. A todos los que, por nuestra deformada militancia, pudimos ser, en potencia, los asesinos de Trotsky. Hay que haber vivido aquellos años de deformaciones, años acríticos vividos por tantos de nosotros, para poder comprender hasta qué grado todos fuimos culpables, sin excusas”, del crimen. “Habíamos sido muchos, muchísimos, los que en nuestra época habíamos entregado mucho a un sistema que era sencillamente una espantosa tiranía”, confesará más tarde, arropado por los fantasmas de Paul Nizan y André Gide, cuyo Retorno de la URSS, seguido de Retoques a mi regreso de la URSS (1936–1937), se publicó por primera vez en España hasta 1982, cuando Muñoz Suay lo editó en los Archivos de la Herejía que dirigía para Muchnik Editores.

En su calidad de viejo comunista y de joven heterodoxo, decidió emprender una polémica reposición, la del Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas al que había asistido, en su natal Valencia, en 1937. Auxiliado, entre otros, por Joan Fuster, Juan Goytisolo, Fernando Savater, Manuel Vázquez Montalbán, Jorge Semprún y Mario Vargas Llosa, Muñoz Suay nombró a Octavio Paz presidente de una conmemoración crítica que, en 1987, discutiría medio siglo en la historia de la izquierda. No creo, como dice Riambau ejerciendo el derecho del buen biógrafo a la reticencia, que aquel congreso valenciano haya sido, tan sólo, “una foto retocada” o una oportunidad para que Muñoz Suay hiciera arder, con cuentas propias, algunas piras.

El reencuentro de Valencia, al que asistieron también Stephen Spender y Juan Gil Albert, los otros sobrevivientes, junto con Paz, del congreso de 1937, fue –como debía serlo– un acto polémico: Rafael Alberti y Günter Grass se negaron a asistir, hubo una amenaza de bomba, y bofetadas entre castristas y anticastristas en las cuales Paz revivió viejos arbitrajes… Dos años antes de una caída del Muro de Berlín que nadie habría osado predecir, aquella fue una oportunidad para que los heterodoxos que habían regresado a salvo del estalinismo, y del catastrófico clima que lo envolvió, pudieran distanciarse, en voz alta y entre amigos, de un siglo que exigía, al mismo tiempo, arrepentimiento y lucidez. Esa iniciativa de Muñoz Suay lo honró y lo honrará, habiendo cerrado de manera perfecta el ciclo iniciado por aquel muchacho que, nacido en la primera hora del bolchevismo, había abucheado a Kerenski en el teatro valenciano. “Con mi anticomunismo actual reafirmo mi antifascismo”, escribirá don Ricardo en 1978.

Al final, Muñoz Suay regresó a Valencia, como director de la Filmoteca que lleva su nombre. No le hizo el feo a la política provinciana y concitó, como siempre, admiraciones y denuestos. Recuperó el mundo liberal y librepensador, “republicano y wagneriano”, de su padre y del olvidado amigo de su padre, el novelista Vicente Blasco Ibáñez. “La edad de la tierra”, escribió ese falso ágrafo que fue Muñoz Suay, “hay que medirla con los amigos que han muerto, con los amigos que viven, con los amigos que nacerán después de mi muerte”. Esteve Riambau, ha hecho pública la medida de ese hombre oculto que fue Ricardo Muñoz Suay, quien a partir de este libro se encontrará, más allá de la muerte, con nuevos amigos. ~

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.