¿Qué más evocadora imagen que la de Londres en 1606, golpeada por la peste? Las calles desiertas, las tiendas cerradas, uno que otro perro sin dueño, los teatros vacíos, el estruendo de las campanas que se doblan ante las decenas de muertos, y William Shakespeare encerrado, inmutable, escribiendo El rey Lear en su ocio productivo. Sin duda, una leyenda demasiado romántica como para no repetirla hasta el cansancio. O lo sería, si tan solo no habláramos de la tragedia shakesperiana más tremenda, la más insoportable, la que “mejor refleja la mentalidad apocalíptica y el miedo a la decadencia del mundo”.

((Kermode, Frank. El tiempo de Shakespeare. Debate, 2016.

))

Diversos medios se han ocupado de difundir esta anécdota, ya sea para inspirarnos o para discutir la probabilidad de que de hecho haya ocurrido. Incluso James Shapiro, el especialista que sirvió como fuente para muchos de estos artículos, ha aclarado que Shakespeare no compuso la obra cuando la peste azotó a los londinenses, sino durante un respiro entre los brotes periódicos que arrasaron con Londres entre 1603 y 1610. Menos atención se le ha prestado al hecho de que el tono general de El rey Lear calza bien con el desánimo que la pandemia por el covid-19 nos ha traído. Juntemos ambas ideas para preguntar: ¿podría el brote de 1606 haber determinado el lúgubre y desconsolador ambiente de El rey Lear?

La carrera de Shakespeare se desenvolvió bajo la constante amenaza de que la peste bubónica podía llegar a matarlo, matar a las personas que lo rodeaban o, peor, obligar a cerrar los teatros. De hecho, la primera vez que tuvo contacto con los efectos devastadores de la peste fue apenas a los tres meses de nacido, cuando, en el verano de 1564, la epidemia se llevó a una cuarta parte de la población de Stratford-upon-Avon. En el brote de 1592, mientras se hacía de un nombre en los escenarios londinenses, la peste cobró la vida de una de cada once personas en Londres, y en el brote de 1603, de una de cada cinco.

El brote de 1606, según el propio Shapiro, alteró los contornos de la vida profesional del bardo, transformó y reavivó su compañía teatral, y mató a varios de los jóvenes actores que trabajaban para su competencia. Todo esto le facilitó escribir para el teatro techado de Blackfriar’s (al que acudía un público más sofisticado, mismo que determinaría el tipo de obras que podía escribir), y le permitió colaborar con músicos y dramaturgos de gran talento. (Amén de que, insisto, pudo haberlo matado a él también:

((Ver Shapiro, James. 1606: The Year of Lear. Simon & Schuster. 2016. Archivo de Epub

))

una docena de personas de la parroquia donde vivía Shakespeare murieron ese mismo año, incluyendo a su arrendadora Mary Mountjoy, con quien mantenía una amistad sorprendentemente cercana).

Un puñado de versos en Lear indudablemente remiten a la peste, pero lo que distingue a ésta de las demás obras shakesperianas que hacen referencias a los síntomas, creencias asociadas a la enfermedad o, en el caso de Romeo y Julieta¸ a la cuarentena, es que su tono parece coincidir con el argumento de que el estado de ánimo en Inglaterra era sombrío en aquellos años, que existía “la sensación de que la riqueza y estabilidad del mundo en general estaban en rápido declive”.

((Ver Kermode, 171.

))

Los descubrimientos astronómicos (que la luna no fuera una esfera perfecta, que los cometas aparecían en el firmamento supuestamente inmutable) debieron haber creado fisuras en la cosmovisión de algunos ingleses, mientras que los eclipses de sol y de luna de 1605 pudieron haber hecho crecer la ansiedad de aquellos que asociaban estos fenómenos con el Apocalipsis.

Si Shakespeare compartía este sentir o si simplemente lo aprovechaba para su espectáculo resulta un tanto irrelevante y, en cualquier caso, no sabemos de qué forma se pudo haber visto afectado, psicológica o personalmente, por la epidemia, ni en el brote de 1606 ni en ninguno de los que presenció. Lo cierto es que El rey Lear abunda en caos y nihilismo.

Tan solo en la primera escena, Lear imparte una justicia absurda: castiga a Cordelia, de sus hijas la única sincera, y premia a Goneril y Regan, las zalameras hermanas mayores, quienes no tardan en maltratar a su padre, socavar su autoridad y enviarlo hacia una espiral de locura que lo lleva a deambular por un páramo en medio de una tormenta eléctrica. Gloucester, por su parte, identifica la decadencia moral como una señal del orden resquebrajado. Queda convencido de que su hijo Edgar conspira para matarlo, y por eso interpreta los eclipses de Sol y de Luna como evidencia de un orden destruido: “El amor se enfría, la amistad se deshace, los hermanos se dividen. En las ciudades, motines; en las naciones, discordia; en los palacios, traición. Y se rompen los lazos entre padres e hijos […] Hemos visto pasar lo mejor de nuestro tiempo” (I.ii. 104-112). Gloucester no lo sabe pero ha sido engañado por su maquiavélico hijo bastardo, quien no recibirá su merecido sino hasta el final de la obra.

El destino de cada personaje parece recaer en la suerte y no en la lógica de la justicia divina. Cornwall, el despiadado duque que le saca los ojos a Gloucester, muere casi inmediatamente después por una herida que le propina un sirviente; Goneril envenena a Regan y luego se suicida. Pero cuando Albany invoca a espíritus sobrenaturales para “punir” las “viles ofensas” de estos sádicos personajes (IV.ii. 40), su respuesta es el silencio. Lear y Gloucester son sometidos a una serie de torturas, para el primero, mental, para el segundo, física; Kent y Edgar son víctimas de la ceguera simbólica de sus amos. Las señales divinas que pide Albany no llegan ni existen, pues éste se trata de un universo que no es injusto, sino indiferente. Lo mismo da que mueran los malhechores a que mueran los inocentes.

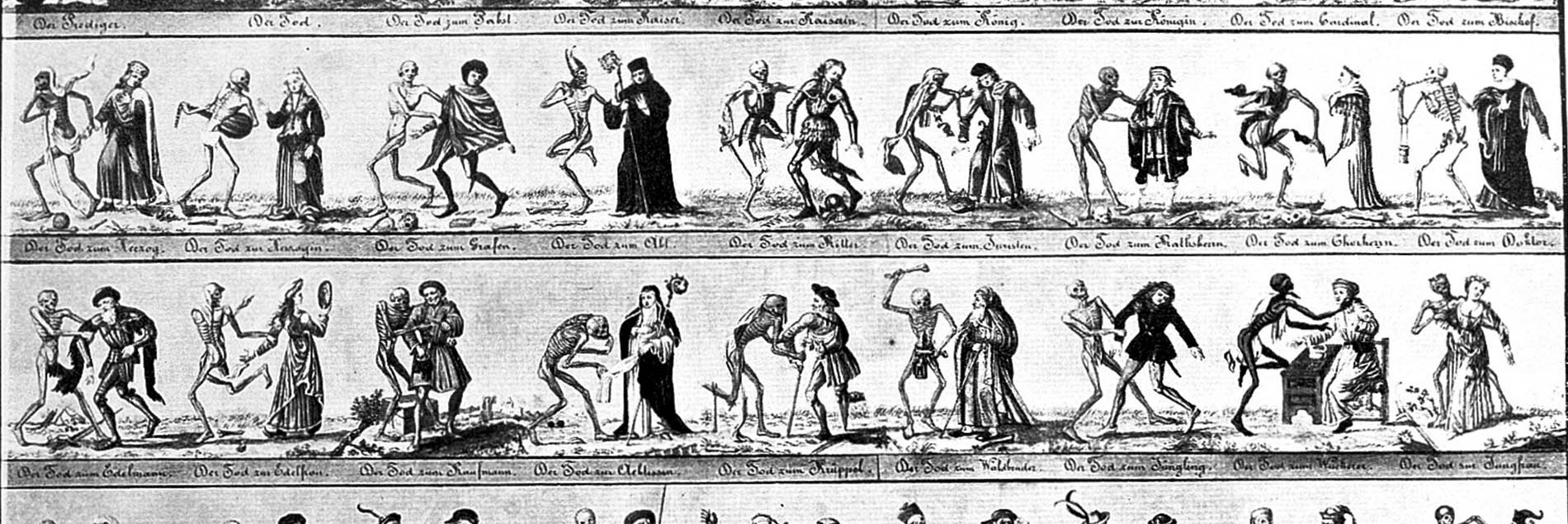

La muerte de Cordelia no tiene razón de ser. La ejecuta un asesino a sueldo ya cuando el bando “bueno” ha vencido al “malo”. Muere en la horca como una vil delincuente y como consecuencia de un desafortunado olvido de parte de Edmund, quien tardíamente manda a rescatarla. Cuando Lear entra con el cuerpo de su hija, Edgar y Kent articulan la escena en términos apocalípticos: “¿Es este el final profetizado?” pregunta Kent, “¿O una imagen de ese horror?”, pregunta Edgar (V.iii.265-66).

La Historia de Inglaterra, Escocia e Irlanda de Raphael Holinshed, una de las fuentes que Shakespeare utilizó para esta obra (y a la que había recurrido para muchas otras), no registra la ejecución de Cordelia. Otras versiones de la historia de Lear, las cuales habrían estado al alcance de Shakespeare, terminan con un final feliz, Lear restaurado y Cordelia como sucesora. ¿Por qué escogió Shakespeare concluir con la desgarradora muerte del personaje más inocente de su obra? “Llegando como llega”, dice Kermode, “después de sufrimientos que parecen ir aproximándose a su fin, resulta de una crueldad extraordinaria. La muerte de Cordelia, el tormento de Gloucester, la angustia del anciano del brezal que se desgarra las ropas de la tormenta. Era como si Shakespeare lo hubiera incluido con la intención de ser, en su terreno profesional, tan cruel como el Duque de Cornwall en su obra”.

((Kermode, 170-171.

))

Shakespeare deliberadamente ofrece un mundo en el que, como dice Gloucester, “cual moscas a los niños crueles somos para los dioses. Nos matan por deporte”. Es difícil no pensar que esta frase captura tanto el gris panorama de Lear como la aterradora sensación de estar a merced de una pandemia azarosa, o que en el Londres de 1603 y 1606 se vivían ansiedades similares a las que estamos viviendo en 2020, que en estos momentos El Rey Lear constituye una lectura masoquista. Pero he aquí una idea reconfortante: pasada la peste, ni las tormentas, ni los desastres, ni los crueles dioses le dieron la razón a Edgar en cuanto a que nosotros ya “no viviremos tanto tiempo”. Ningún encierro detuvo la carrera de Shakespeare, ninguna pandemia acabó con los teatros, y ningún apocalipsis, parece ser, acabó con el mundo.

Ciudad de México, 1991) es editor, traductor y periodista cultural.