Como lo que se dice sobre lo que se esperaba de la mujer del César, que no solo ha de ser honrada sino que ha de parecerlo, pero al extremo de la perversión, es decir, que el parecer sustituya al ser: eso sucede con ser buena persona. Da igual serlo o no, lo importante es parecerlo, es decir, mostrarlo, enseñarlo, presumirlo en todos los medios de los que se disponga. En entrevistas, en comentarios, en fotos, en pequeñas acciones, en tu discurso. Denuncia el mal, defiende el bien; muestra tu vulnerabilidad, es lo que quiere el mercado ahora: buenas personas, relatos de superación, ver a gente poderosa quebrarse contando que se quebró. Esta moda es transversal, porque ya se sabe que todo se pega menos la hermosura: desde la madre de tu colegio que organiza colectas para perros abandonados hasta el ganador del Planeta, que se decía chico de barrio, para hacerse perdonar el millón quizá.

Cunde ahora una práctica bastante repugnante que consiste en señalar en redes al crítico que firma una reseña negativa o pone un pero o señala una carencia en el libro. Es un tic de matón de patio que por supuesto se aplaude porque se hace para el público cautivo y entregado: los seguidores. Ha nacido un nuevo tipo: el matón llorica, que usa el victimismo para negar su posición de poder y al que el dolor imbuye de una especie de aura de claridad moral.

En fin, no quiero desviarme mucho del asunto de la falsa bondad. El exhibicionismo al que empujan las redes sociales, gozo para narcisistas y sufrimiento para paranoicos –y es tan difícil que se dé lo uno sin lo otro– permite una duplicidad vital: lo que se muestra en las redes y lo que se hace en el día a día. Es decir, puedes ser un desalmado que no para en los pasos de cebra, no se levanta en el metro cuando entra una embarazada, no ayuda a un niño, etc., y mostrarte muy contrario al genocidio en Gaza. No es que sea una novedad, lo sabemos, pero digamos que las herramientas para mostrarnos están al alcance de la mano de cualquiera, hoy, ¡todos podemos tener una vida pública! –las exclamaciones son irónicas–.

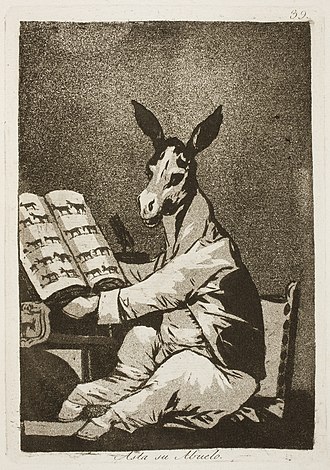

Aplicado a la literatura, el resultado da en libros que son casi autohagiografías, cuando hablamos de autoficción, o santificación del escritor: se exige a los libros que no molesten, que no provoquen, que sean respetuosos; el caso más extremo es de El odio, libro de Luisgé Martín que la editorial Anagrama decidió desdistribuir temerosa del boicot y de quedar mal con presuntos lectores que de todas maneras nunca se habían acercado a un libro de su editorial (algunos, de hecho, anunciaban boicot a Alfaguara). Una de las cosas que puede hacer –y para algunos debe– la literatura (y del arte) es incomodar, provocar reacciones en el lector. Por supuesto, que quien lee (o compra) es libre de no elegir libros que le resulten incómodos por la razón que sea –yo, por ejemplo, huyo del sentimentalismo, del cliché y de la frase hecha, y soy capaz de desechar un libro porque venga con una dedicatoria a un gato–. Donde se puede ser malo es en la ficción, leer libros con personajes gamberros es divertido y liberador, lo saben los niños, lo saben mis hijos que disfrutan con las macarradas de Adèle, niña terrible protagonista del cómic al que da título, y lo sabemos nosotros cuando nos sentamos a ver Malcolm, llena de personajes lamentables con comportamientos moralmente detestables a los que todo les termina saliendo bien. Según me contaba un moderador de clubes de lectura, los chavales huyen de los libros con mensaje como de la peste, no los engañan. Pongo todo mi esfuerzo en recuperar esa capacidad. Y usted que lo vea.