El magnífico Diccionario panhispánico del español jurídico no recoge una voz que, a mi entender, resulta especialmente relevante: partitocracia –quizá porque ésta pertenezca más al mundo de la ciencia política que al del Derecho, aunque los constitucionalistas la hayamos hecho nuestra–. Este italianismo hace referencia al fenómeno de colonización del orden institucional por los partidos, incluso de aquellos ámbitos que deberían mantener su autonomía e independencia.

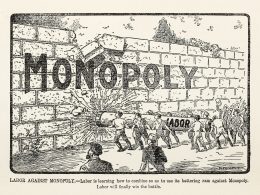

Se trata de un fenómeno degenerativo de la vida política de un Estado democrático, donde la búsqueda del interés general es sustituida por los intereses de partido, normalmente preocupados por mantenerse y acceder al poder, y la separación de poderes se ve desdibujada como consecuencia de que estos ejercen como una suerte de correa de transmisión: desde la sede del correspondiente partido al gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sostiene, pero también a esos otros ámbitos donde han logrado situar a sus peones.

Se trata de un mal que acusa nuestra democracia desde hace años y que ha encontrado en la lucha por colonizar el gobierno de los jueces una de sus más preocupantes manifestaciones. Si algo nos enseña la historia del constitucionalismo es precisamente que la independencia judicial es el primer y principal baluarte de todo Estado de Derecho, que no es lo mismo que un Estado con Derecho. La idea del Estado de Derecho implica no solo que haya un Derecho (en la época de Franco hubo, por ejemplo, unas Leyes Fundamentales), sino que el poder político esté efectivamente sujeto a la ley y no pueda actuar conforme a su omnímoda voluntad. Por ello, controlar a los jueces es siempre una de las grandes tentaciones del poder; un canto de sirenas al que el constitucionalismo trata de evitar que Ulises sucumba.

Salvaguardar la independencia de los jueces

El constituyente en el 78 fue consciente de ello y para salvaguardar la independencia del Poder Judicial atribuyó su gobierno a un órgano autónomo, el Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE). A este le corresponderían, como mínimo, ciertas funciones particularmente sensibles como son los nombramientos y ascensos de jueces y magistrados, la inspección de los juzgados y tribunales y el régimen disciplinario.

Además, lo revistió de una serie de garantías precisamente para prevenir injerencias políticas: estaría compuesto por veinte vocales, de los cuales doce debían ser elegidos “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”, y, los otro ocho, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, “elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (art. 122.3 CE –cursivas añadidas-). De esta forma se trataba de combinar un cierto gobierno corporativo de los propios jueces con la legitimación democrática que ofrecía la elección parlamentaria de otros juristas de reconocido prestigio.

Así fue desarrollado por la primera Ley orgánica en el año 1980, que previó que los doce vocales judiciales fueran elegidos no solo “entre”, sino también por los propios jueces y magistrados. Duró poco y en el año 1985 se reformó para que los vocales del Consejo de origen judicial también fueran elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5, igual que los vocales no judiciales. Ya entonces el Tribunal Constitucional, aunque no declaró inconstitucional la reforma, sí que advirtió del peligro que podía comportar.

Merece su cita in extenso: este sistema de elección plantea el “riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder” (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ. 13). Es decir, tal sistema abría la puerta a que los partidos en lugar de buscar a vocales independientes y de reconocido prestigio se repartieran sus cuotas de poder para situar a los propios.

La admonición del Constitucional sirvió de poco y las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia práctica política no han hecho sino menoscabar el estatuto de independencia de los vocales. Entre los ejemplos más recientes puede destacarse la reforma que impulsó el Partido Popular en 2013 o la que ahora han puesto encima de la mesa PSOE y Podemos.

En ambas, la excusa es la misma: evitar situaciones de bloqueo en la renovación del órgano. Como ha explicado la profesora Magaldi, se confunden los términos, ya que “el bloqueo institucional (ahora, del CGPJ) no es, en realidad, la enfermedad, sino el síntoma; es la fiebre, no el virus” (aquí). Y añado: la receta que prescriben puede paliar el síntoma, pero agravará la enfermedad.

Un cinismo desconsolador

Y, centrándonos en la enfermedad, si ya resultó obsceno conocer el tenor de los mensajes del senador Cosidó cuando en 2018 negociaba la renovación del Consejo, la propuesta que acaban de presentar el PSOE y Podemos es de un cinismo desconsolador. Puede tener un sentido la parte en la que se propone limitar las competencias del Consejo cuando esté en funciones, pero resulta inaceptable constitucionalmente que se justifique la reducción de la mayoría requerida para elegir los vocales judiciales (que pasaría de 3/5 a mayoría absoluta) en el propósito de “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

Seamos claros: es un burdo intento de colocar a los peones propios con la mayoría que sostiene al gobierno sin ni siquiera hacer el paripé de repartir las cuotas y prestarse los votos, como venían haciendo, para alcanzar las mayorías cualificadas. En lugar de reformar la Ley para adecuarla a su sentido constitucional, que exigiría que sean los jueces y magistrados los que elijan a los vocales judiciales, se aprovecha un resquicio en la letra de la Constitución para ir contra su espíritu. Una reforma que debilita nuestro Estado de Derecho y se sitúa en la tendencia de moda de regímenes iliberales como el que se está instaurando en Polonia, tal y como ha estudiado la profesora Magaldi en el artículo antes mencionado.

Por estas razones harán bien cualquiera de los legitimados, ya sea la oposición o el Defensor del pueblo, en recurrir ante el Constitucional esta reforma si sale adelante. Y en este caso el Tribunal Constitucional deberá dar el paso que no dio en el año 86.

Hoy día el contexto es muy distinto y, aunque la letra de la Constitución no prohíba expresamente el sistema de elección que se pretende instaurar, su sentido es claramente anticonstitucional. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 21 de junio de 2016, asunto Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal) como el Comité de Ministros del Consejo de Europa (Recomendación de 17 de noviembre de 2010 (CM/Rec(2010)12) han señalado que la independencia judicial exige que al menos una mayoría de los miembros de este tipo de órganos de gobierno judicial sean elegidos por y entre los jueces.

Y, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó los nombramientos judiciales realizados por el órgano de gobierno judicial polaco cuya elección respondía a un procedimiento de dudosa independencia (sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros, y Auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia).

La Constitución de 1978 ciertamente es perfectible, incluso es legítimo albergar pretensiones rupturistas para levantar un orden nuevo. Ahora bien, quienes entran en esta lógica partitocrática difícilmente podrán construir una democracia plena. Por otro lado, también debemos comprender que la Constitución y sus instituciones no se defienden con eslóganes, banderas o vítores. Y tiene poco sentido repartir carnés de buenos constitucionalistas si luego no hay un compromiso sincero con el adecuado funcionamiento del orden democrático.

Es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia.