En alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar a la escritora estadounidense Chris Kraus referirse a Nueva Zelanda como una isla “hermosamente aislada”, lo que es muy acertado; pero incluso dentro de este aislamiento hay diferencias.

Auckland, en el extremo norte, es el centro urbano más grande del país. Además de la población neozelandesa, existe una comunidad asiática numerosa, y de las islas del Pacífico, también visible; Wellington, la capital, es un centro urbano administrativo y como tal, reboza de burócratas y ministerios: ahí también conviven europeos, latinoamericanos y un puñado de africanos y otros migrantes de Medio Oriente y el Sudeste de Asia.

La isla sur, en cambio, es casi homogéneamente anglosajona. Esta uniformidad se acentúa por la vasta plenitud de las planicies y las montañas. Hay carreteras por las que es posible manejar por horas sin ver una sola persona. Las poblaciones están dispersas y son tan parecidas que es difícil distinguirlas entre sí. El mayor centro urbano más importante de toda la isla sur es Christchurch, pero ahí también la homogeneidad es patente.

No fueron pocas las ocasiones cuando debí hacerme entender en una tienda, en un hotel o conversando con alguien de la isla sur. No es que mi inglés fuera chapucero, ni que ellos no estuvieran acostumbrados a los turistas. Siempre me quedó la sensación de que acomodarse a lo foráneo despertaba más fastidio que curiosidad.

Luego del terremoto de 2011, Christchurch quedo muy fracturado. El centro de la ciudad estuvo acordonado por años, hubo tantos daños que las aseguradoras tuvieron que ser rescatadas por el gobierno; anímicamente, la ciudad era un cascarón roto y vacío. El tejido económico se desvaneció, y mucha gente prefirió abandonar la ciudad. Para suplir la mano de obra de la reconstrucción, se favoreció la llegada de inmigrantes a través de un programa de visas, además de los europeos, de países del sudeste asiático, entre ellos, naturalmente, musulmanes.

Fue justo en estos años que la isla sur de Nueva Zelanda se consolidó en el imaginario occidental como una tierra idílica. La propaganda turística explotó esta noción, a la que ciertamente contribuyó la producción cinematográfica de Peter Jackson. Estos factores sumados al cambio climático y la inestabilidad geopolítica favorecieron la idea de Nueva Zelanda, y en especial su isla sur, como un universo puro e ideal, deshabitado y pletórico en recursos: una frontera colonial hermosamente aislada. No es casualidad que en los últimos años esta isla se haya convertido en el destino de los millonarios que se preparan para un inminente colapso mundial invirtiendo en propiedades enormes y casas acondicionadas con búnkeres, convenientemente cercanas a pistas de aterrizaje privadas.

Todas estas fantasías tienen un hilo conductor: la exclusión. En principio, Nueva Zelanda nunca fue un territorio inhabitado; la colonización es todavía un proceso inconcluso cuyo principal remanente actual es la segregación social, política y cultural de los maoríes. Esta exclusión opera desde las sombras de una manera sutil y absoluta, y se perpetúa de manera cotidiana y eficaz en las acciones y gestos más pequeños.

Un simple ejemplo es como la migración podría percibirse mayoritariamente de manera binaria: aquellos provenientes de países desarrollados tienen ética de trabajo, poseen una cultura liberal y contribuyen al desarrollo económico; en cambio, quienes dejan detrás países pobres son asociados con culturas retrógradas, mano de obra barata y el abuso de los servicios sociales del país huésped.

Estas narrativas permean a todas las sociedades del mundo. Quienes tienen una posición privilegiada imponen esta diferenciación jerárquica que margina abierta o inconscientemente, y quienes son objeto de estas narrativas terminan por normalizar la arbitrariedad. El resultado más pernicioso de esta exclusión es la deshumanización de tal o cual grupo, que termina por ser culpado por uno y todos los males actuales: pobreza, violencia, inestabilidad social, erosión de la identidad, etc.

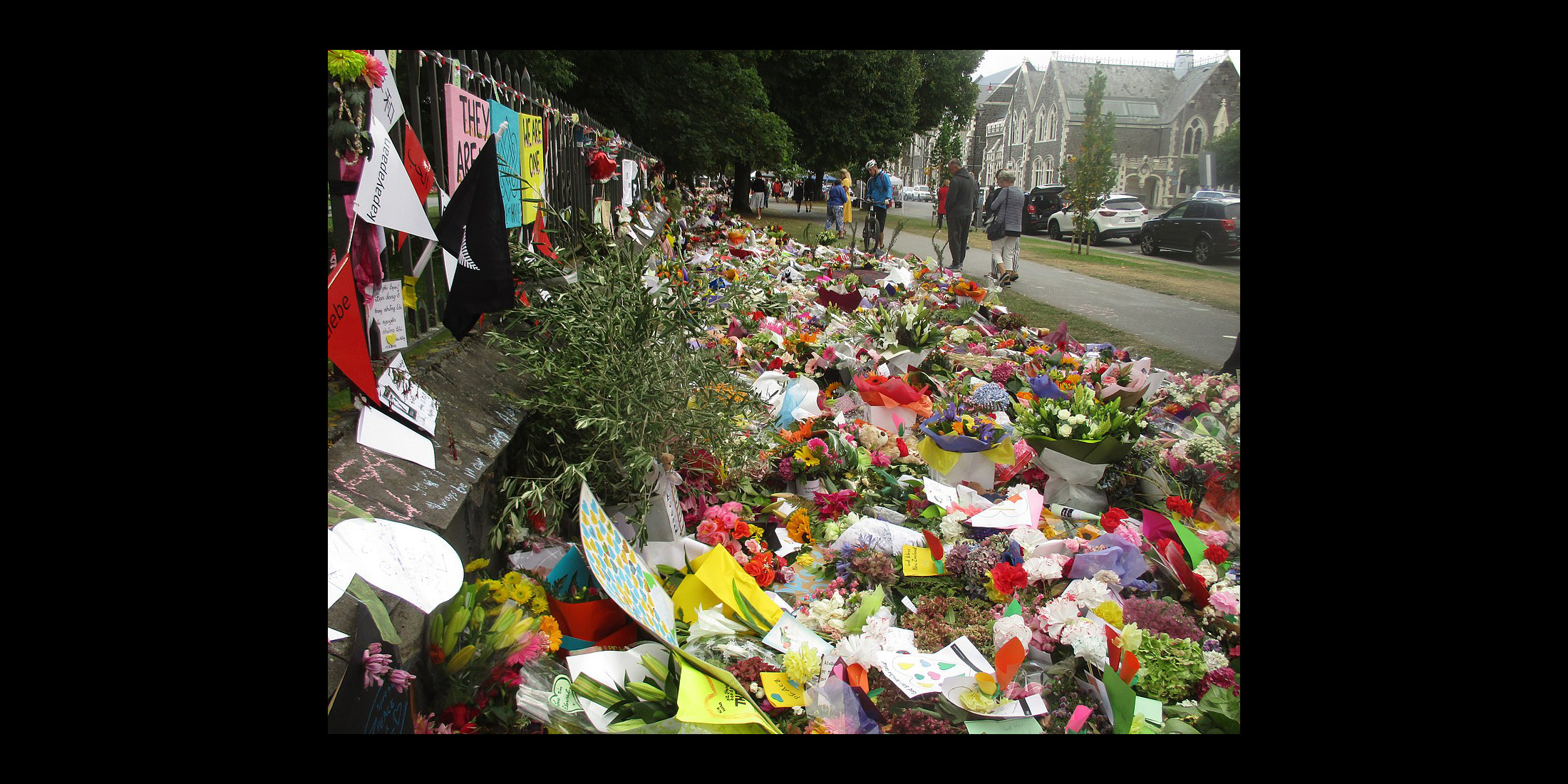

Christchurch no fue un evento aislado, si se contextualiza dentro del violento origen colonial de Nueva Zelanda, su historia decimonónica de tintes supremacistas o los recientes escarceos con la intolerancia; mucho menos si se inscribe dentro del nefasto ascenso de las ideologías de extrema derecha en el mundo. Como escribí hace poco en relación a Hungría, todas estas narrativas enarbolan como agentes de movilización, palabras más o menos, las mismas falacias: la grandeza del pasado, la injusticia del presente, y el enemigo a las puertas.

En 2011, una masacre similar tuvo lugar en Noruega. El delirante discurso del asesino no encontró eco sino en ciertos grupos que de cualquier manera estaban relegados a la letrina de las ideologías. En cambio, las quimeras racistas y excluyentes del homicida de Christchurch colindan hoy con las plataformas políticas de no pocos países, y peor aún, con el sentir de la colectividad en muchos otros. Mientras estos extremos hoy conviven y se nutren, la complacencia del resto del mundo termina siendo estridente de tan muda.

Al final, cualquier ideología que da preeminencia a cierto grupo humano, sea desde el punto de vista político, confesional o cultural, no solo es anacrónica sino prácticamente imposible en un mundo de más de siete mil millones de almas. Paradójicamente, el Internet, por sus mismas características criptográficas y de descentralización de transmisión y almacenamiento de datos, es ahora la más eficaz herramienta para reunir y celebrar el odio y la intolerancia. Si algo mostró esta carnicería es la supresión de la geografía como santuario. En un mundo hiperconectado no hay escapatoria a aquellas creencias que, antes de golpear, deshumanizan lenta e inexorablemente a quienes culpan de su propia decadencia.

La matanza de Christchurch respondió a condiciones específicas del país tanto como a una corriente ideológica mundial que toma fuerza y encuentra feble oposición en las urnas, en las calles, en las sobremesas. La exclusión tiene una sola meta: la hegemonía sobre la vida cotidiana. Sin freno visible, más allá de las meras reacciones a cada evento, la segregación se irá tornando más violenta y parecerá más natural, casi inevitable.

No será esta la última vez que un lunático lleva a la acción lo que las mayorías, desde el silencio o la complacencia, ya habían condenado de antemano.

Es escritor. Reside actualmente en Sídney