En cuanto se perdía por el bosquecillo de Tegel, la mente le hormigueaba, se le agitaba, le hervía de ideas. Al lado de su precoz hermano Wilhelm, destinado a convertirse en un eximio hombre de letras, se sentía un marmolejo, pero allí, dando tumbos entre robles y arces, parecía que el mundo se expandiese. Pronto formó una colección de insectos, plantas y piedras que le valió el mote de “el pequeño boticario”. Un día, Federico el Grande le preguntó si haría honor a su nombre de pila y, como Alejandro Magno, conquistaría el mundo. El niño alzó la barbilla, opuso una mirada firme y, con una impavidez que sorprendió al rey de Prusia, dijo: “Lo haré, señor, pero con mi cabeza.”

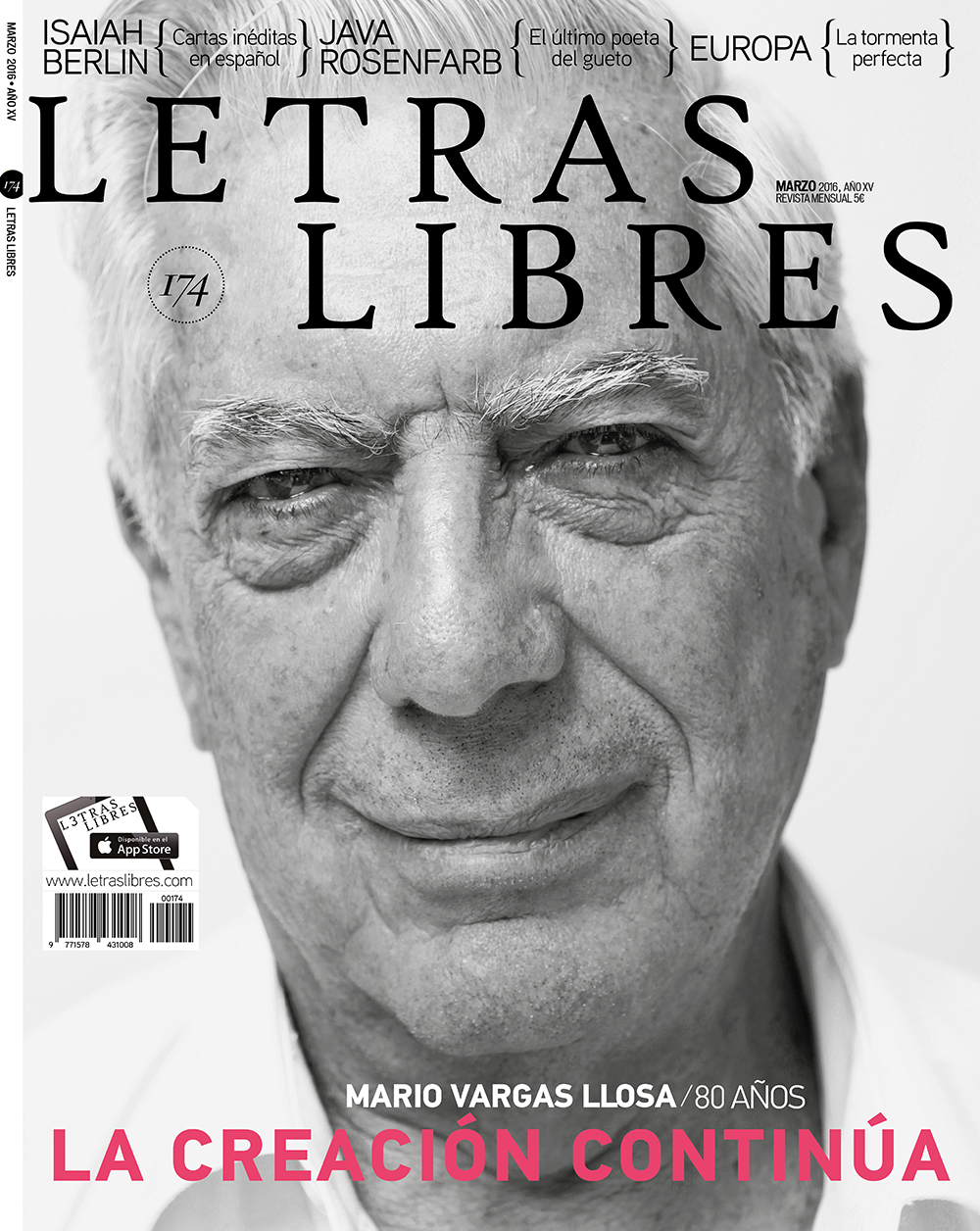

Alexander von Humboldt, protagonista de The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World (que publicó Knopf en 2015 y saldrá en español en Taurus en septiembre), de Andrea Wulf, nació en 1769, como Napoleón, en Berlín, cuando aún pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico (aunque, según Voltaire, no era ni sacro, ni imperio, ni romano). Cuando el naturalista Blumenbach, su profesor en Gotinga, enunció su teoría de la “fuerza formadora” (Bildungstrieb), Humboldt cayó de rodillas. ¿Era posible que una misma energía impulsase por igual a animales y plantas? Haciendo, al fin, justicia a Alejandro, sintió que daba con el “nudo gordiano de los procesos de la vida”. Nunca se recuperó de la impresión.

La naturaleza se había convertido en un gigantesco reloj, tan magnífico como predecible, y desde que Benjamin Franklin inventase el pararrayos a mediados del XVIII, la humanidad le había perdido definitivamente el miedo. El efímero éxito del galvanismo solo puede explicarse como un rechazo del mecanicismo cartesiano: los animales no podían ser meros autómatas. El propio Humboldt pasó de experimentar con patas de rana a aplicarse electrodos en la lengua, anotando meticulosamente cada convulsión. Llegó a robar los cadáveres de dos granjeros fulminados por un rayo para examinarlos. Pronto se descubrió que las ancas de rana no se movían por ninguna energía interna, sino por el contacto entre metales, lo que apuntaló bajo siete sellos la teoría de Galvani y, de paso, allanó el camino para que Volta descubriese su batería. Pero Humboldt, inasequible al desaliento, se propuso dar con esa misteriosa fuerza.

Fue entonces cuando conoció a Goethe. Dos décadas antes, legiones de jovencitos ataviados con chaleco amarillo, frac azul y sombrero de fieltro, a imitación de su Werther, se suicidaban en masa. Pero Goethe ya no era un joven poeta del Sturm und Drang, sino una criatura taciturna a la que el alcohol y los amoríos habían conferido mofletes de trompetero, papada doble y una generosa barriga. Era la máxima autoridad del país, pero ya nada le interesaba. O casi nada: le quedaba su afición a la geología. Una interminable colección de fósiles, piedras y plantas se había enseñoreado de su enorme casa de Weimar, redoblando en él su fascinación por la “Gran Madre”.

De sus encuentros con Humboldt en Jena, Goethe salió trastabillado. Dijo que hablar una hora con Humboldt sobre esa misteriosa “sustancia” era más provechoso que tirarse una semana entre libros. Ese mismo año, Goethe publicó un ensayito, Metamorfosis de las plantas, en el que se preguntaba si bajo la variedad de las especies vegetales había una causa formal, una protoforma (Urform). Trabajaba en la primera parte de su Fausto. Como su personaje, Goethe libraba una contienda febril por hacerse con los “poderes secretos de la naturaleza”.

Ni el propio Humboldt imaginaba entonces que Carlos IV le daría permiso para visitar las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Lo que sigue es historia. Su pasmo al observar que los indígenas usaban excremento de ave como fertilizante permitió importar el guano a Europa; su alucinada travesía entre rebaños de capibara, cocodrilos como dragones y tapires como cerdos le hizo descubrir la comunicación, vedada a los españoles, entre las cuencas del Orinoco y el Amazonas… Comenzó su viaje como un titubeante aficionado y lo terminó, cinco años después, como el científico más importante de su época.

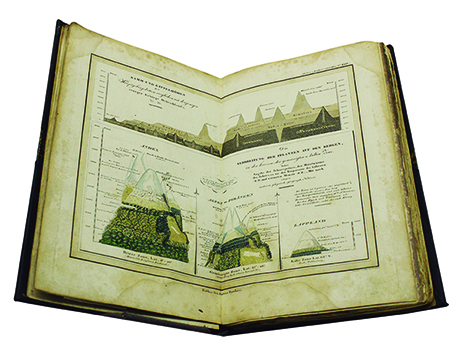

Al subir el Chimborazo, el volcán ecuatoriano cuya cima nunca había hollado un pie europeo, Humboldt se hace leyenda. Las heridas se le infectan, sufre mareos por la pérdida de oxígeno (descubriendo así el mal de altura) y se queda sin víveres. Asomado al abismo, vislumbra que todos los fenómenos se hallan entretejidos por una red global. “La naturaleza es un todo viviente.” Años después, el idealista Schelling dirá lo mismo con otras palabras: Anima Mundi. Es cuento largo. Figura en el Timeo platónico pero lo han hecho suyo renacentistas, románticos y hippies. De vuelta a las laderas andinas, Humboldt dibuja unas “pinturas de naturaleza” en las que vierte datos climáticos, geológicos, botánicos… La filosofía natural, precedente de las ciencias naturales, aún no se había separado en disciplinas. Esos mismos dibujos son una prueba inequívoca del cambio climático en las regiones ecuatoriales, menos estudiadas a este respecto que las templadas, pues muestran, con profusión de detalles, que ciertas plantas crecen ahora a una mayor altitud.

Andrea Wulf considera que la germanofobia posterior a la Gran Guerra borró a este gran naturalista del mapa cultural anglosajón y se ha propuesto recuperarlo. En cualquier caso, Humboldt sigue dando nombre a escuelas y universidades, especies vegetales y animales, planetas y exoplanetas, y es considerado el padre de la geografía moderna. Pero es también, y no cabe olvidarlo, el autor de Cosmos, una de las grandes obras de madurez de la historia. No ha habido tentativa más ambiciosa de sistematizar el espíritu de una época. Darwin lo leyó con fruición a bordo del Beagle; inspiró Eureka de Poe, Walden de Thoreau y Hojas de hierba de Whitman. En pocas ocasiones la divulgación científica ha rayado tan alto. ~

(Madrid, 1985) es escritor. Ha publiado Edith Wharton. Una mujer rebelde en la edad de la inocencia (Alrevés, 2015) y Arthur Koestler. Nuestro hombre en España (Alrevés, 2017).