Para medir la sensibilidad de muchos concejales baste la prueba del ruido. En un país cuyo paisaje propone el silencio como casi ningún otro después del desierto (el desierto estrellado es el más antiguo de los paisajes), cualquier concejalillo, comerciante o eslabón perdido con radio en el coche se cree con licencia para estropear el silencio con cualquier ínfima banalidad: da igual que se hayan necesitado siglos para conseguir el silencio en la catedral de Úbeda. En cualquier momento será asaltado por un energúmeno autorizado a subir los altavoces a todo volumen en una barraca de feria instalada en la más bella plaza de la ciudad renacentista. Puede suceder en cualquier plaza de España… y no sólo: como si hubiese gran peligro en desconectar al ciudadano de la adicción televisiva más alta de Europa, o dejarlo huérfano de propaganda al menos mientras se traslada, en el metro de Madrid ya se han instalado grandes pantallas de televisión (en la estación de Goya compiten con la reproducción de sus grabados… de la España negra). Esas pantallas proporcionan informaciones mudas y recuperan la voz con la publicidad. Quizá pronto escuchen, como profetizó Orwell.

Se casó enamorada sin sospechar que, para amortizar la hipoteca, su marido alquilaría para anuncios el contestador del teléfono, los cristales del coche y las sillas del comedor para una marca de gaseosas y, lo peor (pero lo mejor pagado), gritaría eslóganes en las noches de amor de los sábados.

Pero acaso los problemas de la arquitectura y el urbanismo no pueden ser abordados sólo por los expertos, como suelen pretender todos los brujos del mundo: apropiándose del lenguaje se hacen con el poder. Pues como la televisión, ¿no son urbanismo y arquitectura un reflejo de lo que sucede en el país?

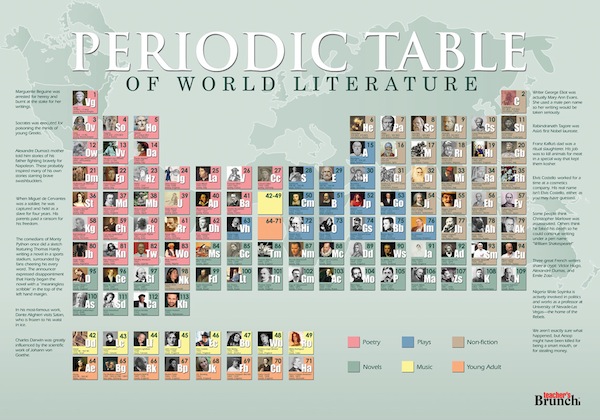

¿Hay algo más triste que imaginar a un viejo anarquista en uno de los pisos de geómetras que clonan las ciudades? ¿O suponer en él una novela de Blasco Ibáñez sobre desheredados de las marismas valencianas? ¿Podría Pérez Galdós darle vida a las castizas Fortunata y Jacinta en esas perversiones de constructor, o Manuel de Falla componer el Concierto de Aranjuez? ¿Cómo describirían hoy Baroja y Gómez de la Serna el Madrid popular, y cómo pensaría Juan de Mairena?… ¿Podría, tan siquiera, pensar? O si prefieren: ¿Cómo serían las pobres gentes de Dostoievski en Tarragona-San Petersburgo? ¿En qué buhardillas viviría Lucien de Rubempré, trasunto de Balzac, o la dama de las Camelias? ¿Dónde encontraría el neorrealismo italiano o la Nouvelle Vague suficiente poesía para sus películas realistas? ¿Hallarían Vargas Llosa y García Márquez pensiones en las que morir de hambre escribiendo? Ni siquiera Bouvard y Pécuchet, los personajes con que Flaubert quiso resumir la infinita simpleza humana (no pudo), parecen ser capaces de encontrar su escenario.

En los nuevos barrios se comprende que el tiempo no va siempre hacia delante: las hileras de chalets adosados, que proponen el insondable enigma de la fealdad cara y la uniformidad voluntaria, tienen mucha menos gracia que las casitas para obreros ideadas por Arturo Soria hace casi un siglo: aunque sólo sea por la variedad. Todo ello hace verosímil la inocentada de un periódico cordobés, que el 28 de diciembre anunciaba (con foto trucada) la instalación de una tienda de souvenirs en la plaza del Cristo de los Faroles, una de las más bellas del mundo.

En esta facultad los profesores organizaron el plan de estudios para poder en clase continuar con sus jobis. Y con un sencillo truco consiguieron que no hubiese protestas: nadie debía estudiar y se aprobaba hablando del propio ombligo. Los estudiantes se expresaban… y eran felices. Sus padres también porque les dejaban en paz.

¿Qué ha ocurrido para que la gente quiera vivir en casas idénticas (y arruinarse con coches fotocopia, y veranear en el mismo sitio, y ver los mismos programas de idiocia feliz, y…)? ¿Qué ocurre para que un pueblo, que según los historiadores era otra cosa, se entusiasme con ese disfraz de la tiranía que es el uniforme? ¿Significa algo que España sea uno de los pueblos más uniformados del mundo?

No es algo irrelevante ni inocuo. No es una discusión de estética. Como sugirieron Gaudí, los arquitectos cordobeses y, en este siglo, el pintor Hundertwasser1, es propio del hombre diferenciarse, y tiene derecho a vivir y ver distinto de acuerdo con su naturaleza (esperemos) irrepetible. Y sucede que en las modernas cajas a las que se le condena se va dejando eso con que nace. El niño pierde el talento para el dibujo, el adolescente ya no baila, empuja, y ya no canta: escucha rap, tecno y sueña con ser un clon guapo de Operación Triunfo, y poco a poco la energía para leer Guerra y paz o Rayuela o disfrutar con Otelo o Haendel (como disfrutaba el pueblo llano de otras épocas), o viajar por Italia en auto-stop, se va quedando en el telefilme y los chismes.

El marido de Colasa se emborracha cada día más, ya ha intentado violar a dos de las niñas. El chico que había salido de las drogas ha vuelto. Al otro lo han detenido, y ella ni siquiera sabe por qué. Colasa, que es medio gitana, rebusca con afán a ver de dónde le viene la maldición. Y no lo sabe pero una cosa sí sabe: en las chabolas vivían mejor. Al menos allí la gente se ayudaba y esperaba tiempos mejores. Ahora el piso es suyo. Ese universo gris es para siempre… De ahí sí que ya no saldrán nunca. (Oído a una mujer.)

En horizontes tan estrechos el hombre deja de ver a lo lejos e imaginar. Lo que añadido a los ángulos rectos termina por limarle la capacidad (y las ganas) de abstraer, algo que no es posible hacer frente a una pantalla. Cuando se van la imaginación y la abstracción se van también los cuadros y los libros, y además no caben, como tampoco la capacidad de hacer música. Y cuando el hombre pierde su imaginación y su abstracción, simplemente pierde la capacidad de ser libre. –

Pedro Sorela es periodista.