–Así que el sujeto llamado Viktor logró someter al intruso y le disparó con su propia arma, hiriéndolo en… –la inspectora hojeó el legajo de folios que yacía sobre la mesa.

–En el costado derecho –completó Irena Milogova.

–Sí, aquí está –colocó burocráticamente el índice sobre el pasaje buscado–, en la región del hipocondrio diestro.

–En el costado derecho –insistió

–Lo veo, pero ¿qué pasó después?

–Ya se lo he dicho –suspiró la interrogada.

–Pues, dígamelo otra vez, que así lo prescribe el reglamento –Dio un sorbo a su café, como si también formara parte de los estatutos.

Se encontraban en la sala de interrogatorios del Polizeipräsidium de Düsseldorf. Al entrar, Irena había advertido cómo la luz mortecina que bañaba el raquítico mobiliario le otorgaba al recinto una atmósfera espectral. Viciada por las lecturas no pudo evitar pensar: “O bien los autores de thrillers son asiduos visitantes de estos lugares, o bien la Policía pone singular esmero en reproducir fielmente los escenarios que figuran en sus novelas”.

Sin disimular su fastidio, respondió:

–Después hablamos con él, mientras esperábamos la llegada de sus compañeros. Puede comprobarlo, se encuentra en la foja debajo de la que tiene en sus manos –Elevó ligeramente la barbilla.

La inspectora entrecerró los ojos, dando a entender que ese tipo de comentarios no eran de su agrado. Apenas unos años mayor que la criptóloga, era igual de rubia y casi tan alta como ella. A pesar del burdo uniforme, compuesto por una camisa de un amarillo insípido y un pantalón verde chillón, que eran el hazmerreír de la Interpol, era posible apreciar los efectos del entrenamiento y la sana nutrición sobre su disposición genética óptima.

–Y, ¿de qué hablaron? –continuó hojeando el documento, como si se tratara de un examen oral mal preparado.

La criptóloga prolongó su estrategia retadora.

–Si me dijera tan sólo qué parte de mi declaración preliminar quiere que le repita, nos ahorraríamos mucho tiempo.

La oficial interrumpió abruptamente su papeleo, alineó parsimoniosamente las hojas y, tras golpear su canto inferior contra la mesa, colocó el dossier frente a ella. Se acodó para decir:

–Pues, mire, ahora que lo dice, quiero que la repita toda –enfatizó la última palabra con satisfacción punitiva.

Como si eso fuera lo que estaba esperando, atusándose innecesariamente el pelo, Irena Milogova reconstruyó en un flash-back cómo había llegado a la dirección indicada, y Viktor le había abierto la puerta. En tono objetivo refirió cómo, mientras conversaban, un ruido proveniente de la planta superior había hecho que éste subiera imprecavidamente a indagar su origen. De pronto se escuchó un disparo, lo que la hizo alarmar inmediatamente a la Policía, antes de atender el llamado de Viktor. Cuando entró en la habitación, vio a un hombre de indefinible edad herido en el suelo.

–¡Entrégame el libro –gimió desde su desfallecimiento.

Viktor volvió la cabeza en todas direcciones, como si aquel alarido proviniera de una estereofonía fantasmal, e, incapaz de seguir resistiéndose, permitió que la fuerza de gravedad le arrebatara el revólver. El impacto del arma sobre el suelo entablado eclipsó el improperio del herido.

–¿Quién es este hombre, Viktor? –quiso saber ella– ¿Y de qué libro habla?

–Yo tampoco lo sé –Había espanto en sus palabras.

–¡El libro que nos robaron! –clamó el sangrante.

Debieron transcurrir penosos instantes antes de que Viktor atinara a mascullar:

–¿Se refiere al manuscrito indescifrable?

–¡Indescifrable, sí! –aulló– ¡Y así es como debe permanecer para siempre! ¡Entrégamelo de inmediato! –Su aullido quedó sepultado bajo un alud de broncos tosidos.

–Muy señor mío, no creo que usted esté en condiciones de exigir nada –La criptóloga hincó una rodilla junto al lesionado, quien continuaba tosiendo como un convulso, y, tras examinar la herida, añadió–: Y ya deje de fingir. La bala apenas lo rozó –Dirigiéndose a Viktor, quien temblaba fragosamente, completó–: Y tú, no te preocupes, la Policía ya viene en camino.

Aquellas palabras tuvieron la virtud de acabar con los espasmos del hombre. Sus ojos impasibles enfocaron alternadamente a sus adversarios antes de avistar el escarlata que le humedecía el flanco derecho. Con dedos incrédulos sobó la mancha y, como si por primera vez se diera cuenta de lo desesperado de su situación, exclamó:

–¡Es por su propio bien! ¡Entréguenme el libro y ayúdenme a salir antes de que llegue la Policía!

Lo grotesco de la escena provocó que Irena y Viktor se miraran con mutuo estupor.

–En vista de que no nos queda más que esperar –manifestó la criptóloga, recuperando el temple–, mucho les agradecería a ambos que me explicaran de que se trata todo este galimatías. Viktor, tú primero, ¿por qué me hiciste venir?

El aludido dio un respingo y durante algunos instantes articuló sólo sonidos carentes de sentido –en todos los idiomas, incluida su oscura lengua materna.

–¿Para que me ayudara a interpretar un libro cifrado? –preguntó absurdamente, a manera de respuesta.

–Sí, muy bien –lo animó la experta–, ¿y qué más?

–Es un libro que, a pesar de estar escrito en nuestro alfabeto, ninguno de nosotros puede leer.

–Comprendo… Pero, Viktor, ¿podrías empezar por decirme quiénes son ustedes?

Arduamente, en una narración profusa en silencios y desvaríos, Viktor refirió la historia de una cultura que desde tiempos inmemoriales vive en el más recóndito anonimato, desapercibidamente injerta en las sociedades de todo el mundo. Extranjeros irredentos, faltos de territorio propio y ajenos a toda pretensión de poseerlo, cultivan celosamente una callada identidad, como si la diáspora en la que viven constituyeran su etérea patria. Manteniéndose al margen de la historia, mejor dicho, escondidos en sus pliegues, han logrado persistir sin que nadie, a pesar de convivir con ellos día a día, se percate de su existencia, pues, en aras de la invisibilidad, han recurrido al mecanismo de mimetismo cultural supremo: la mediocridad absoluta. Tan sólo en una ocasión, una vez única en su multisecular presencia, una de sus creaciones logró traspasar la coraza del secreto.

–¡Un libro! –adivinó Irena– ¡El Manuscrito Voynich!

–Bueno, en realidad no se trata de un libro sino de… –A Viktor le faltó la palabra.

–Es un cuaderno de caligrafía –intervino el doblegado–. Uno que un torpe párvulo cometió el imperdonable error de descuidar hace ya siglos.

La experta comprendió de inmediato.

–Eso explica porque es distinto de todos los demás volúmenes que hay en la biblioteca.

–Los cuales, a su vez –contrapuso el rendido–, son diferentes entre sí –Al advertir la contracción en la mandíbula de su interlocutora, se vio obligado a exponer–: Ha de saber que somos una cultura de copistas. A diferencia de ustedes, que se dedican a perpetrar sinnúmeros libros pretendidamente diversos, nosotros nos hemos consagrado a tratar de copiar… –pronunció una cadena de sonidos inefables y, tras repetirla salmódicamente, maltradujo–: El Arquebiblio, la fuente de nuestro saber y depositario de nuestras leyes y tradiciones.

–Ya veo –comentó lacónicamente la experta–. Conozco más de un ejemplo de libros como el que usted describe.

Haciendo caso omiso del escarnecimiento, el hombre prosiguió:

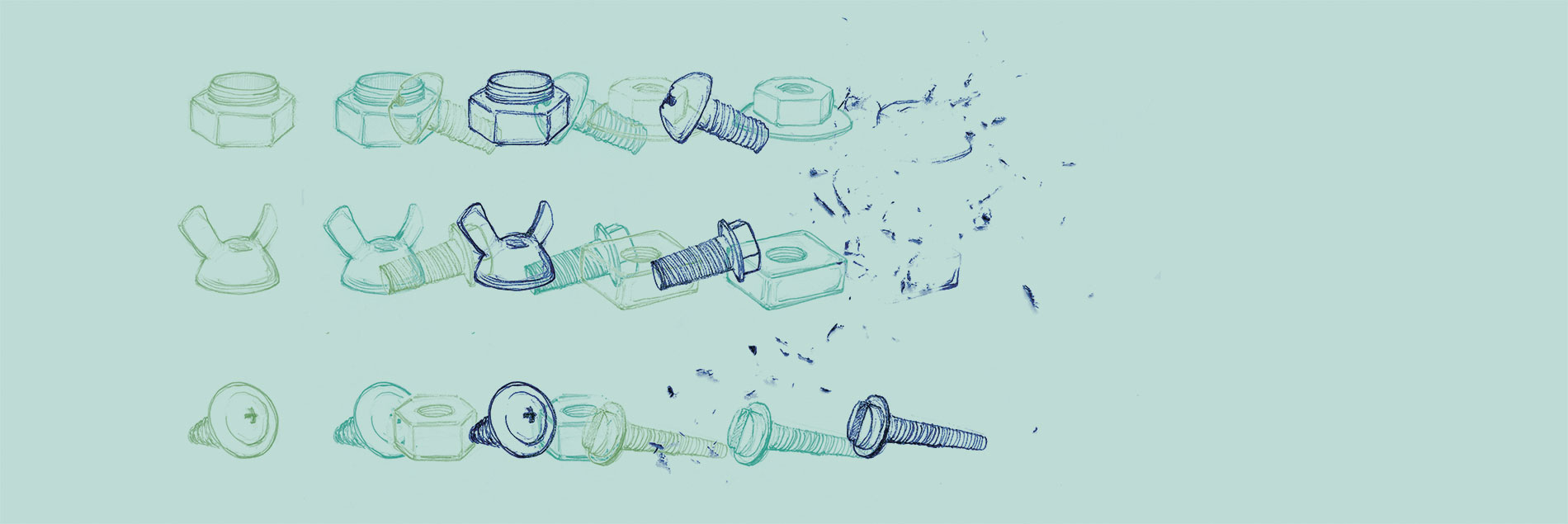

–Cada copia defectuosa, sin embargo, ha dado lugar a un nuevo texto, parecido al original y, a la vez, original en sí mismo, y todos ellos han pasado a formar parte de nuestro acervo cultural –Para no dejar lugar a dudas, puntualizó–: Lo que usted llamaría “deformaciones” o, incluso, “herejías”, no son sino las diversas formas en que el Mensaje Primordial ha adoptado al transmitirse. Verdades menores –remató–, pero verdades al fin.

Viktor asentía dogmáticamente.

–Vaya, eso sí que me sorprende –reconoció ella.

–Más la sorprenderá saber que, por eso, todos nuestros libros se diferencian en apenas nimios detalles, en la apertura del ángulo de una letra rectilínea o en el diámetro de una curvada. Todos esos signos alterados, que podrían considerarse erróneos, son, en realidad, letras cabales, las letras que, con el tiempo, han ido dilatando nuestro prolífero alfabeto. Aunque, a decir verdad –divagó–, no creo que exista tanta diferencia entre sus libros y los nuestros: acaso todos sus textos traten de imitar su propio Arquebiblio, hoy olvidado…

Irena Milogova observó el rojo parpadeo de la cámara que colgaba en un rincón de la estancia. Mentalmente siguió la invisible trayectoria del cableado que la conectaba con la pantalla que se encontraba detrás del panorámico espejo unidireccional. La intuyó monitorizada por voyeures uniformados que festejaban chistes vulgares en medio de risas soeces. A ellos, aunque no exclusivamente, les dedicó el sugestivo jugueteo de sus dedos con el botón superior de su blusa.

–¿Y usted le creyó? –inquirió la inspectora, algo desconcertada por el claroscuro que se entreabría bajo la blusa de la interrogada.

–Ni una palabra –Se recargó sobre la mesa como para hacer una confidencia–. Seguramente se trata de una de esas tantas sectas de lunáticos que profesan algún tipo de fetichismo bibliófilo –Maliciosamente añadió–: Si no me equivoco, un compatriota suyo encabeza una de las más exitosas.

La inspectora, ostensiblemente incómoda, no tanto por ese último comentario sino por la visión del delta turgente que se dibujaba bajo el satén de la blusa de la criptóloga, leyó entre dientes el protocolo hasta llegar al pasaje deseado. Citó:

–Luego, sin razón aparente, Viktor la arrojó por la ventana.

–Y después ocurrió la explosión.

La voz inapropiadamente tersa de Irena, enmarcada por el húmedo brillo en sus labios, hizo que la inspectora precipitara:

–Señorita Milogova, le agradezco mucho su cooperación. El resto se encuentra en el dossier. La llamaré si tengo más preguntas.

–Estaré esperando –Sonrió enigmáticamente.

***

Al salir del Polizeipräsidium, una brisa otoñal le dispersó el pelo. “No hay mejor modo de ocultar una verdad increíble”, pensó, “que exponerla en toda su inverosimilitud –especialmente si una que otra mentira, estratégicamente dosificadas, contribuyen a volverla totalmente irreconocible”.

La contactarían, estaba segura, tarde o temprano, quienesquiera que fueran, la contactarían. Dejó que el viento siguiera despeinándola.

Escritor mexicano. Es traductor y docente universitario en Alemania. Acaba de publicar “Los fragmentos infinitos”, su primera novela.