Freud fue una lectura generacional, un descubrimiento extraordinario, inspirador, para el Chile de los años cuarenta y cincuenta, aun cuando su estudio había comenzado entre nosotros bastantes años antes de la Segunda Guerra Mundial. Sería engañoso sostener que fue un descubrimiento único: formó parte de toda una constelación intelectual, mental, de sensibilidad, por decirlo de alguna manera. Pero el encuentro con la obra de Freud fue uno de los más influyentes de ese tiempo. Descubríamos a Sigmund Freud, a Jean-Paul Sartre y Albert Camus, a Martin Heidegger, casi al mismo tiempo. Y todo esto coincidía, en el lado de la literatura, con la aparición de Marcel Proust y de la Recherche; con nuestra lectura del Thomas Mann de La montaña mágica, de Tonio Kröger y de La muerte en Venecia, seguida por la de José y sus hermanos; con la de William Faulkner a partir de Mientras agonizo; con la de un Dostoievski, un Franz Kafka, un Jorge Luis Borges de ese tiempo. Los conceptos del inconsciente, del psicoanálisis freudiano, estaban relacionados de alguna manera con el surrealismo de André Breton, que adquiría entre nosotros un aire americano, diferente, con grupos surrealistas locales. Los chilenos, reunidos en el grupo de La Mandrágora con Teófilo Cid, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, eran curiosamente activos y tenían una vinculación directa con André Breton a través de Elisa, su mujer, nacida en Chile. Nuestra lectura de Residencia en la tierra del joven Pablo Neruda, que hacíamos en contra del Neruda épico y hugoliano de Canto general, así como la de Trilce y Poemas humanos de César Vallejo, estaba marcada por esa atmósfera: Sigmund Freud más André Breton, sin olvidar a Proust, a Joyce, a Faulkner. Claro está, la vanguardia estética e intelectual europea adquiría entre nosotros matices diferentes. Lautréamont, que había nacido y se había educado hasta sus trece años en Uruguay, anunciaba en el final de uno de los Cantos de Maldoror que el gran poeta moderno nacería en las orillas del Río de la Plata y alimentaría su visión con esos espacios inéditos, desconocidos en el Viejo Mundo.

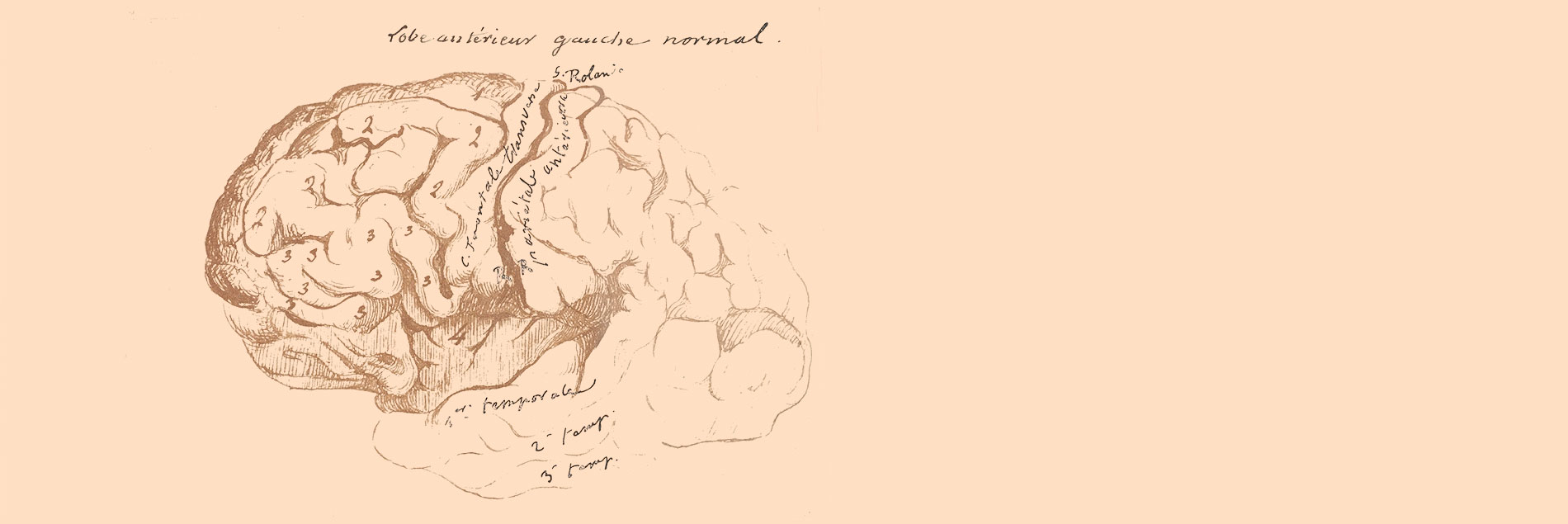

Ahora acaba de salir una nueva biografía de Freud (Sigmund Freud. En su tiempo y en el nuestro, Debate, 2015), obra de Élisabeth Roudinesco, historiadora y psicoanalista francesa, gran experta en Jacques Lacan y en historia de la psiquiatría. El libro pertenece a la especie, que comienza a ser escasa, de las biografías sólidas, completas, rigurosamente documentadas, escritas con maestría, de visión original, independiente de leyendas y lugares comunes. No soy especialista en temas de psiquiatría, no soy hombre de ciencias, pero Freud ha existido en mi formación, en mi lectura, en mi noción de lo literario. He leído muchas páginas de sus textos clásicos y he sentido una fascinación especial frente a las reflexiones freudianas sobre Leonardo da Vinci, sobre el Moisés del monoteísmo judío y el de la escultura de Miguel Ángel, sobre los recuerdos de infancia de Goethe, sobre el sentido de la culpa en Dostoievski, sobre El hombre de la arena de E. T. A. Hoffmann. Hace poco, en una completa relectura de La montaña mágica me volví a encontrar con el ambiente médico de Freud. Y entendí mejor la relación arcaica entre el Moisés de Freud y el José de Mann. Soy ajeno al tema y a la vez cercano: un ignorante ilustrado, intruso e ilustrado.

El Freud de Roudinesco es moderno, contradictorio, desconcertante, íntimo, particular, universal. Roudinesco describe con soltura, con pleno dominio, la manera de trabajar del profesor, su sistema, sus hábitos, sus rutinas, y hasta sus caprichos y sus probables errores. Freud fue un gran lector de los etnólogos del mundo primitivo, de los historiadores de Egipto, de los profetas bíblicos; a la vez, fue un hombre de cultura clásica, un refinado conocedor de los pensadores y artistas griegos y latinos. Elaboró su teoría sobre el complejo de Edipo porque era un admirador apasionado del teatro griego clásico. Pero también conocía en profundidad a Shakespeare. Hamlet, como Edipo, como Leonardo da Vinci, como Moisés visto por Miguel Ángel, como los hermanos Karamázov, son piezas elementales del impresionante mosaico freudiano.

La biografía de Roudinesco va de lo general a lo particular. Analiza el concepto de “felicidad” que desarrolló la Ilustración francesa y lo examina en sus personajes centrales y en sus desviaciones: en Voltaire y en el marqués de Sade. Sigmund Freud admira a Voltaire, pero trata de entender el caso doloroso de Sade. Después recibe noticias de la modernidad de su época, de Italo Svevo y de James Joyce. Alguien le explica que Zeno, el gran personaje de Svevo, solo se pudo construir como entidad de ficción a partir de un estudio del psicoanálisis. Pero Freud, tal como lo vemos después de leer a Roudinesco, era distante, escéptico: no se dejaba impresionar por modas, no se desviaba nunca de su camino. Parece que no leyó a Svevo y no se interesó demasiado en la obra de Joyce. Tampoco, a pesar de notorias coincidencias, o quizá por eso mismo, se sintió atraído por la obra de Proust. En cambio, amaba al Thomas Mann de las historias bíblicas, que en parte coincidían con sus visiones personales de Moisés y del judaísmo. Y era un entusiasta de la obra novelesca de Dostoievski, a quien interpretó en profundidad y sin concesiones. Fue, además, un lector extraordinario de los románticos alemanes. Para mi gusto, su ensayo sobre El hombre de la arena, de E. T. A. Hoffmann (“Das Unheimliche”, que ha sido traducido, en la imposibilidad de hacer una traducción satisfactoria, como “Lo siniestro”), es uno de los más lúcidos y más reveladores sobre una literatura que podríamos llamar moderna o premoderna. Es un gran ensayo sobre el doble, sobre la dualidad, sobre la ambivalencia. Lo familiar, lo hogareño, se abre en la mirada de Freud a dimensiones inquietantes, siniestras. Ese “hombre de arena” es el ogro, el “cuco” de las historias infantiles nuestras. Es amigo del dueño de casa, abogado de profesión, y parece un personaje pintoresco y amable, pero anda con un saco donde colecciona ojos de niños. Tira arena a la cara de los niños y se queda con los ojos. Y tiene una relación indirecta con la fabricación de Olimpia, la muñeca animada, la Copelia de los primeros ballets modernos. En mi opinión, el cuento de Hoffmann pertenece a la misma estirpe de Frankenstein, la novela de Mary Shelley. La idea asombrosa y oscura de crear seres humanos a partir de la nada, que tiene orígenes renacentistas, pero también antiguos, bíblicos, griegos, egipcios, es uno de los temas que apasionaron a Sigmund Freud.

La lectura ingenua, primaria, no científica, puede ayudar a vislumbrar el sentido último de las cosas. Mi interés en Freud, como es natural, es más literario que científico. Pero encuentro un tema constante, de indudable fondo poético: el pensamiento de Freud se enfrenta a cada paso con la dualidad, con la idea de la contradicción interna, con la memoria, con la infancia. El concepto de “memoria profunda” que desarrolla André Breton en sus manifiestos surrealistas tiene un parentesco cercano con las concepciones freudianas: memoria profunda, memoria involuntaria, represión que aflora de diferentes maneras, en la creación artística, en la neurosis, en la psicosis. Freud iba siempre más allá de las apariencias, más lejos. El miedo de los niños a perder los ojos del cuento de Hoffmann es el miedo del hombre primitivo a la castración, al padre vengador y terrible. En su concepto de la ambivalencia, de la contradicción inevitable y constante, Freud se acercaba a nociones orientales, que enfocaban el tema de la identidad con criterios no ortodoxos. De ahí su permanente interés en nociones opuestas: Eros y Tánatos, es decir, la vida, el amor y su gran contrario, la muerte. Algunos prefieren hablar del principio de vida y el principio de muerte, en constante lucha en la psique humana. En otras palabras, el eros, la aspiración vital, el instinto de conservación no lo explican todo. También existen fuertes elementos autodestructivos en la mente, en la psicología profunda, y suelen reflejarse en las sociedades humanas, sin excluir la vida política.

El Freud de Élisabeth Roudinesco es un hombre ordenado, de una capacidad de trabajo absolutamente excepcional, de costumbres rutinarias. Podríamos hablar de “costumbres burguesas”, si el adjetivo no estuviera desprestigiado. En sus mejores tiempos, desde comienzos del siglo XX hasta los años veintitantos, atendía a ocho pacientes diarios (cincuenta minutos dedicados a cada uno) por seis días a la semana. Sus honorarios eran altos, propios de la jerarquía médica superior de Viena y de las grandes capitales europeas, y sus derechos de autor llegaron a ser importantes. Era capaz, sin embargo, de cobrar muy poco y hasta de trabajar de forma gratuita en casos especiales. Tuvo pacientes célebres y Roudinesco analiza en detalle algunos de sus tratamientos. Era aficionado a las óperas de Mozart y compraba objetos pequeños de las más diferentes culturas en las mejores tiendas de anticuarios. Los necesitaba como fuentes de placer y como estímulos para su curiosidad universal. Conocía a fondo la Biblia y las grandes tradiciones judías, pero no le gustaban la minucia ni el espíritu de reglamento. Cuando se casó con Martha Bernays, que pertenecía a una familia judía que había sido poderosa, le prohibió celebrar el sabbat y cocinar de acuerdo con las reglas religiosas. El profesor era sobrio, pero aficionado a los vinos de calidad, y consumía algo de droga en forma ocasional, según él por razones médicas. Tuvo muchos hijos en la primera etapa de su matrimonio; después de probar diversos métodos anticonceptivos, resolvió practicar la más completa abstinencia carnal a partir de los cuarenta años de edad. Era un intenso fumador y encendía un cigarrillo detrás de otro durante sus consultas. Algunos de sus pacientes se quejaron porque no les ofrecía tabaco a ellos. Otros testigos afirmaron que podía ser indiscreto y hablar de las enfermedades mentales de otros. He conocido a psiquiatras indiscretos y no me extraña demasiado: a veces las historias ajenas son de un interés difícil de resistir. Era un personaje aficionado a guardar las formas externas. No le gustaba, por ejemplo, que colegas de medicina o de psiquiatría, intelectuales, parientes, seguidores diversos, llegaran a visitarlo con vestimentas descuidadas. Roudinesco piensa que sufrió con el desmoronamiento de los imperios centrales a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El profesor amaba profundamente la Viena de finales de siglo, la de Gustav Mahler, Klimt, Johannes Brahms y tantos otros, y no se resignó a su decadencia.

Tampoco comprendió esa decadencia, y eso lo llevó a equivocarse en un primer momento con respecto al nazismo. Cuando los nazis quemaron libros suyos, dijo que el mundo había progresado, puesto que en la Edad Media lo habrían quemado a él. Poco después comprendió que el asunto no era para bromas. Había creído que la ciudad de Viena, con su vieja cultura, con sus grandes músicos, artistas, pensadores, lo protegería, sin darse cuenta de que los austríacos, en su decadencia, podían ser tanto o más fanáticos del nazismo que los alemanes. Tuvo que salir a la carrera de Viena a Londres, en junio de 1938, después de engorrosos trámites y de firmar una declaración oficial en que decía que él y su familia “no habían sido importunados”.

Los detalles de esta biografía son extraordinarios. Es literatura histórica de primer orden. Pero el enfoque global, el de la novedad revolucionaria, en el sentido intelectual y científico, de la obra freudiana, también lo es. La relación de Sigmund Freud con Charcot, que provoca sus primeras reflexiones sobre la histeria, y en particular sobre la histeria femenina, es iluminadora. Después llegaría a la conclusión de que Hamlet era el gran histérico de la literatura europea. Freud tenía una libertad intelectual y una apertura de espíritu asombrosas. Se equivocaba y sabía rectificar a tiempo. Algunos lo acusan hasta hoy de frivolidad intelectual, de inventar cosas de un modo más o menos gratuito. Es el resultado de una lectura superficial. El proceso mental de Freud era siempre dubitativo, aproximativo, conjetural. Casi siempre proponía, casi nunca concluía. Habla con frecuencia de las posibilidades de investigación de cada tema, de la mente humana que se abre camino a través de su trabajo, pero rara vez pretende que las conclusiones de ese proceso mental sean definitivas. Una relectura de Tótem y tabú me confirma plenamente esta idea. Freud construye su pensamiento paso a paso, con evidente prudencia, respetando y analizando siempre las conclusiones de investigadores anteriores.

Al leer esta biografía, adquiero la impresión de una inteligencia en movimiento constante, que se asombra a cada rato, que descubre, profundiza, inventa. En último término, fue un extraordinario intérprete de la mente moderna, de sus recovecos y sus misterios, a la vez que un forjador de esa mente. El descubrimiento del inconsciente fue un cambio de época. Freud nos propuso un paisaje mental nuevo, con un lado oscuro y un lado luminoso. Nunca fue unilateral, sectario, dominado por una ideología rígida. Creaba su ideología él mismo y era capaz de rectificarla a su debido tiempo, con la serenidad y la lucidez indispensables.

En Tótem y tabú, Freud escribe que las neurosis presentan “sorprendentes y profundas analogías con las grandes producciones sociales del arte, la religión y la filosofía”. Esta afirmación, aunque no fuera conocida por todos los actores, era dominante en el Chile literario de los años cincuenta, y lo era en la crítica, en el análisis de las obras y en la creación misma. Los términos freudianos, en los trabajos críticos del poeta Enrique Lihn, en los textos de Jaime Concha, de Jorge Teillier, de muchos otros, eran dominantes. Las lecturas generacionales creaban una atmósfera mental que solo se podía entender con nociones del inconsciente, de la neurosis obsesiva, del psicoanálisis. Íbamos desde la novelle del romanticismo alemán –Kleist, Arnim, Hoffmann– hasta Franz Kafka. Éramos conscientes de una filiación narrativa, de un parentesco mental, donde lo oscuro, lo sórdido, lo reprimido, jugaban un papel esencial. La narrativa chilena “oficial” era la del criollismo, la de un naturalismo hispanoamericano, y eso llevaba a sostener que en nuestra literatura solo había poetas. Era un planteamiento rígido, mal enfocado. Había poetas y había narradores marginales, alejados de la corriente “oficial”, autores de textos que se relacionaban con la poesía: Juan Emar, Braulio Arenas, María Luisa Bombal y un largo etcétera. Desde los cuentos de Veraneo, José Donoso se instaló en una especie de realismo urbano en el que asomaban elementos fantásticos, surreales, oníricos. Hice algo parecido en los comienzos míos y Enrique Lihn lo entendió perfectamente en su prólogo a mi antología Temas y variaciones; “esquizoparanoides”, escribe Lihn a propósito del protagonista de uno de esos relatos. Nuestras lecturas se orientaban por esos lados y encontraban autores muy cercanos a la atmósfera intelectual del padre del psicoanálisis: el Arthur Schnitzler de La señorita Elsa, que muchos consideraban precursor del monólogo interior de James Joyce; el Stefan Zweig de Veinticuatro horas en la vida de una mujer, cuyo retrato de la represión sexual y los procesos de encubrimiento y de sustitución hizo las delicias de Freud como psicoanalista del arte; el Dostoievski de El jugador y de Los hermanos Karamázov.

Como ya dije, nuestras lecturas de Residencia en la tierra de Pablo Neruda, de Trilce y Poemas humanos de César Vallejo, de Ecuatorial y Altazor de Vicente Huidobro, también estaban contaminadas por nociones no siempre claras, a menudo aproximadas, confusas, del psicoanálisis. “Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos / colgando de las puertas de las casas que odio, / hay dentaduras olvidadas en una cafetera, / hay espejos / que debieran haber llorado de vergüenza y espanto”, escribía el Neruda de Segunda residencia. La imprecisión lógica, el hermetismo, el tono de los escenarios, propios de la poesía y de la pintura surrealista, hacían pensar en Max Ernst, en el Salvador Dalí de los años veinte, en las reflexiones de Sigmund Freud sobre un sueño infantil de Leonardo da Vinci. Las caravanas extraterrestres del Huidobro de Ecuatorial derivaban de paisajes mentales parecidos. Las apariencias contaban mucho menos que los espacios escondidos detrás de las apariencias. Escuché una vez a Louis Aragon decirle a Pablo Neruda, en el viejo caserón de la embajada de Chile en Francia: “siempre fuimos surrealistas”. Era una verdad a medias, pero sugestiva, interesante, a pesar de tantas contraverdades. La fuerza de la historia, manifestada en la Guerra Civil de España, llevó a Neruda a abandonar la órbita de Rimbaud y a convertirse en un poeta épico, nacionalista (Canto general), en un Victor Hugo hispanoamericano. César Vallejo inició una evolución parecida con España, aparta de mí este cáliz y fue interrumpido por una muerte prematura. Cuando Neruda quiso recuperar en 1956, con Estravagario, la atmósfera única de Residencia en la tierra, ya era tarde. Los escenarios oníricos de su poesía de juventud se habían extraviado. Todo podría ser objeto de un análisis freudiano, como lo hizo en parte Amado Alonso en su extraordinaria Interpretación de una poesía hermética. Quedaron, sin embargo, muchas cosas pendientes. Para mí, la lectura de la biografía de Élisabeth Roudinesco ha sido un viaje a mi juventud literaria y a la vez una apertura, un refrescamiento de la psique en una edad muy tardía. Ahora bien, encuentro ahora, después de tanto tiempo, un detalle interesante: hubo estudiantes de medicina de nuestro tiempo que derivaron a un estudio apasionado de la psiquiatría y que se transformaron en especialistas de alto nivel. Pues bien, muchos de ellos, precisamente, fueron grandes lectores de poesía y de narrativa, lo cual permitió un diálogo prolongado a lo largo del tiempo. Max Letelier, fallecido hace poco, psiquiatra, profesor, lector de narradores del siglo XIX y de comienzos del XX, desde Balzac y Guy de Maupassant hasta Pío Baroja, me decía que toda buena novela es buena psicología. Puede que no le faltara razón. Era una afirmación más o menos parecida a la de Freud sobre la neurosis y la obra de arte en su Tótem y tabú. ~

(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.