1

He llegado a ser lo que tanto me asustaba ser.

Un escéptico. Un agnóstico: ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo. Un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira sino la certeza. Y lo peor, desde el punto de vista del hombre que he sido, es que no me va tan mal.

¿Asunto zanjado, entonces? No puede estarlo del todo cuando, quince años después de haber guardado en una caja de cartón mis cuadernos de comentarios evangélicos, me ha asaltado el deseo de dar vueltas de nuevo en torno a ese punto central y misterioso de la historia de todos, de mi historia personal. De volver a los textos, es decir, al Nuevo Testamento.

El camino que recorrí en otro tiempo como creyente, ¿voy a recorrerlo hoy como novelista? ¿Como historiador? No lo sé aún, no quiero dirimirlo, no creo que la etiqueta tenga tanta importancia.

Como investigador, digamos.

2

Si no ilumina, la figura de Jesús ciega. No quiero abordarla de frente. Sin perjuicio de remontar después la corriente hacia la fuente, prefiero abrir la investigación un poco río abajo y empezar leyendo, lo más atentamente que pueda, las cartas de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles.

Los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de un relato atribuido a San Lucas; la primera parte es el Evangelio que lleva su nombre. Normalmente se deberían leer seguidos estos dos libros que el canon bíblico ha separado. El Evangelio narra la vida de Jesús, los Hechos lo que sucedió en el curso de los treinta años que siguieron a su muerte, es decir, el nacimiento del cristianismo.

Lucas no fue compañero de Jesús. No le conoció. No dice nunca “yo” en su Evangelio, que es un relato de segunda mano, escrito medio siglo después de los acontecimientos que refiere. En cambio, Lucas era compañero de Pablo, los Hechos de los Apóstoles son en gran medida una biografía de Pablo, y en un momento de esta biografía sucede algo sorprendente: sin previo aviso ni explicar por qué, se pasa de pronto de la tercera a la primera persona.

Es un momento furtivo, podrías no notarlo, pero cuando lo advertí me quedé pasmado.

Helo aquí, se encuentra en el capítulo XVI de los Hechos:

Por la noche Pablo tuvo una visión: Un macedonio estaba de pie suplicándole: “Ven a Macedonia y ayúdanos.” En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos partir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Embarcamos en Troas y fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis.

No está claro a quién se refiere ese nosotros: quizá a todo un grupo, compuesto por el narrador y compañeros a los que no considera lo bastante importantes para nombrarlos. Da igual: desde hace dieciséis capítulos, leemos una crónica impersonal de las aventuras de Pablo, y de repente surge alguien que habla. Al cabo de unas páginas ese alguien se eclipsa. Regresa a los bastidores del relato, de donde reaparecerá más tarde para ya no salir del escenario hasta el final del libro. A su manera, que es a la vez abrupta y discreta, nos dice lo que no dice nunca el evangelista: yo estaba allí, he sido testigo de lo que os cuento.

Cuando me cuentan una historia me gusta saber quién me la cuenta. Por eso me gustan los relatos en primera persona, por eso yo también la empleo en mis obras y hasta sería incapaz de escribir un texto de otra manera. En cuanto alguien me dice “yo” (pero “nosotros”, en rigor, cumple el requisito) me apetece seguirle y descubrir quién se oculta detrás de ese “yo”. Comprendí que iba a seguir a Lucas, que lo que yo iba a escribir sería en gran parte una biografía de Lucas, y que esas pocas líneas de los Hechos eran la puerta que yo buscaba para entrar en el Nuevo Testamento. No la puerta grande, no la que da acceso a la nave, frente al altar, sino una puerta pequeña, lateral, escondida: exactamente la que yo necesitaba.

Intenté aplicar el zoom, como se hace con los Google Maps, sobre el punto preciso del tiempo y del espacio en que surge ese personaje que en los Hechos dice “nosotros”. Por lo que respecta al tiempo, y según una deducción de la que nadie sabe nada todavía, estamos, con un margen de error de uno o dos años, en torno al año 50. En cuanto al lugar se trata de un puerto situado en la costa occidental de Turquía, que por entonces se llamaba Asia: Troas. En ese punto preciso del tiempo y del espacio se cruzan dos hombres a los que más tarde llamaremos San Pablo y San Lucas, pero que por el momento se llaman simplemente Pablo y Lucas.

3

Se saben muchas cosas de Pablo, que quizá aún más que Jesús configuró, para bien y para mal, veinte siglos de historia occidental. A diferencia de Jesús, se sabe con certeza lo que pensaba, cómo se expresaba y qué carácter tenía, porque se conservan de él cartas de una autenticidad indiscutida. Se sabe también lo que se desconoce totalmente de Jesús, su fisionomía. Nadie trazó sus rasgos mientras vivió, pero todos los pintores que lo han representado saben por su propia confesión que tenía una cara desagradable, un cuerpo robusto y poco agraciado, que era de complexión fuerte pero que al mismo tiempo estaba atormentado por la enfermedad. Coinciden en pintarlo calvo, barbudo, con la frente abombada, cejijunto, y su rostro está tan alejado de toda convención estética que se dice que sencillamente Pablo debía de parecerse a este retrato.

De Lucas sabemos mucho menos. Casi nada, de hecho. Aunque una leyenda tardía, de la que volveré a hablar, le erige en el patrono de los pintores, no hay en su caso una tradición pictórica consolidada. En sus cartas, Pablo menciona su nombre en tres ocasiones. Le llama “Lucas, nuestro querido médico”. No decía Lucas, por supuesto, sino Lukás en griego y Lucanus en latín. De igual manera, Pablo, cuyo nombre judío era Shaul, como ciudadano romano se llamaba Paulus, que quiere decir “el pequeño”. Una tradición afirma que Lucas era sirio, nacido en Antioquía, pero el lugar de su encuentro con Pablo, entre Europa y Asia, el hecho de que le sirviera, como pronto veremos, de guía en Macedonia, en las ciudades que le eran familiares, permiten pensar que era macedonio. Último indicio: el griego en que están escritos sus dos libros es, según los helenistas –no estoy en condiciones de comprobarlo– el más elegante del Nuevo Testamento.

Resumiendo: nuestro personaje es un médico culto, de lengua y cultura griegas, no un pescador judío. A este griego, sin embargo, debió de atraerle la religión de los judíos. De no ser así no habría contactado con Pablo. No habría comprendido nada de lo que Pablo decía.

4

¿Qué quiere decir un griego atraído por la religión de los judíos?

En primer lugar, era algo frecuente. El filósofo romano Séneca lo constata con desprecio, el historiador judío Flavio Josefo con satisfacción: en todas partes del imperio, es decir, en todo el mundo, hay gente que observa el sabbat, y no son solo los judíos.

A continuación, bien sé que hay que desconfiar de las equivalencias demasiado cómodas, pero yo me represento esta admiración por el judaísmo, tan extendida en el siglo i por las costas del Mediterráneo, un poco como el interés por el budismo entre nosotros: una religión que es al mismo tiempo más humana y depurada, con el añadido de alma que le faltaba al paganismo extenuado. Ignoro en qué medida los griegos de la época de Pericles creían en sus mitos, pero es seguro que cinco siglos más tarde ya no creían en ellos, ni tampoco los romanos que los habían conquistado. En todo caso, la mayoría de ellos ya no creían, en el sentido en que la mayoría de nosotros no creemos ya en el cristianismo. Esto no impedía que observaran los ritos ni que sacrificaran a los dioses, pero de la misma forma que nosotros celebramos la Navidad, la Pascua, la Ascensión, Pentecostés, el 15 de agosto. Creían en Zeus enarbolando el rayo como los niños creen en Papá Noel: no durante mucho tiempo, no de verdad. Cuando Cicerón, en una famosa frase, asegura que dos augures no pueden mirarse sin reírse, no expresa una audacia de librepensador sino la opinión mayoritaria, una opinión que debía de ser todavía más escéptica que la nuestra, porque, por muy descristianizada que sea nuestra época, nadie actualmente escribiría lo mismo a propósito de dos obispos: sin creer necesariamente en lo que dicen, creemos que ellos, al menos, sí creen. De ahí el actual apetito por las religiones orientales, y la mejor que había en el mercado era la de los judíos. Su dios único era menos pintoresco que los dioses del Olimpo, pero colmaba aspiraciones más altas. Los que le adoraban predicaban con el ejemplo. Eran serios, industriosos, totalmente desprovistos de frivolidad. Incluso cuando eran pobres, y a menudo lo eran, el amor exigente y cálido que se expresaba en sus familias incitaba a imitarlos. Sus oraciones eran verdaderas. Cuando alguien estaba descontento con su vida, se decía que la de ellos poseía más densidad y peso.

Los judíos llamaban goyim, que se traduce por “gentiles”, a todos los no judíos, y “prosélitos” a los gentiles atraídos por el judaísmo. Les dispensaban una buena acogida. Si querían realmente ser judíos, debían circuncidarse, observar la Ley en su totalidad, la cuestión era, igual que hoy, peliaguda, y eran raros los que emprendían ese camino. Muchos se conformaban con observar los principios de Noé: una versión aligerada de la Ley, reducida a los mandamientos importantes y expurgada de los preceptos rituales que sirven ante todo para separar de los demás pueblos a los niños de Israel. Este mínimo permitía a los prosélitos entrar en las sinagogas.

Las había por todas partes, en todos los puertos, en todas las ciudades un poco importantes. Eran edificios insignificantes, muchas veces simples casas particulares y no iglesias ni templos. Los judíos tenían un templo, uno solo, al igual que tenían un solo dios. Este templo se encontraba en Jerusalén. Había sido destruido y después reconstruido, y era magnífico. Los judíos dispersos por el mundo, los que formaban la diáspora, enviaban cada año un óbolo para su mantenimiento. No se sentían obligados a peregrinar para visitarlo. Algunos lo hacían, a otros les bastaba la sinagoga. Desde el tiempo de su exilio en Babilonia estaban acostumbrados a que sus relaciones con su dios transcurrieran no en un edificio majestuoso y lejano, sino en las palabras de un libro, y la sinagoga era esta morada modesta y próxima donde cada sabbat sacaban de un armario los rollos de ese libro que no se llamaba la Biblia, y mucho menos el Antiguo Testamento, sino la Torá.

Este libro estaba en hebreo, que es la antigua lengua de los judíos, la lengua en la que su dios les habló, pero muchos no la comprendían, ni siquiera en Jerusalén: había que traducírsela a su idioma moderno, el arameo. En todos los demás lugares los judíos hablaban griego, como todo el mundo. Incluso lo hablaban los romanos, que habían conquistado a los griegos, lo cual es, pensándolo bien, tan extraño como si los ingleses, tras conquistar la India, hubiesen adoptado el sánscrito y que esta lengua hubiera sido la dominante en todo el mundo. En todo el imperio, desde Escocia al Cáucaso, las personas cultivadas hablaban bien el griego, y la gente de la calle lo hablaba mal. Hablaban lo que se llamaba koiné, que en griego significa común en el doble sentido de compartido y vulgar, y que era el equivalente exacto de nuestro broken English. Desde el siglo III antes de nuestra era los judíos de Alejandría empezaron a traducir sus escrituras sagradas en esta lengua que pasó a ser universal, y según la tradición al rey griego de Egipto Ptolomeo Filadelfo le sedujeron tanto estos primeros ensayos que ordenó una traducción completa para su biblioteca. A petición suya, el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén habría enviado a Faros, una isla cercana a la costa egipcia, a seis representantes de cada una de las doce tribus, setenta y dos eruditos en total que, aunque se pusieron a trabajar por separado, habrían hecho traducciones absolutamente idénticas. En ello se vio la prueba de que estaban inspirados por Dios, y por eso la Biblia griega recibe el nombre de Biblia de los Setenta.

Esta es la Biblia que Lucas debía de leer, o más bien escuchar, cuando iba a la sinagoga. Conocía sobre todo los cinco primeros libros, los más sagrados, los que se conocen como la Torá. Conocía a Adán y Eva, a Caín y Abel, a Moisés y al faraón, y las plagas de Egipto y la errancia por el desierto, y el mar que se abre y la llegada a la Tierra Prometida y las batallas para llegar a ella. Se perdía un poco, a continuación, en las historias de los reyes posteriores a Moisés. David y su honda, Salomón y su justicia, Saúl y su melancolía, los conocía como un colegial conoce a los reyes de Francia: ya está bien si sabe que Luis XIV viene después de Enrique IV. Aunque los escuchase con respeto y se esforzara en asimilarlos, al entrar en la sinagoga debía de confiar en no topar con una de esas genealogías interminables que los judíos viejos escuchan con los ojos cerrados, balanceando la cabeza, como extraviados en un sueño. Esas letanías de nombres judíos eran como una canción que había acunado su infancia, pero no la de Lucas, que no veía por qué debería interesarse por el lejano folclore de otro pueblo si no se interesaba por el del suyo. Pacientemente aguardaba el comentario que seguía a la lectura y extraía el sentido filosófico de aquellas historias exóticas, pueriles, a menudo bárbaras. ~

___________________

Traducción de Jaime Zulaika.

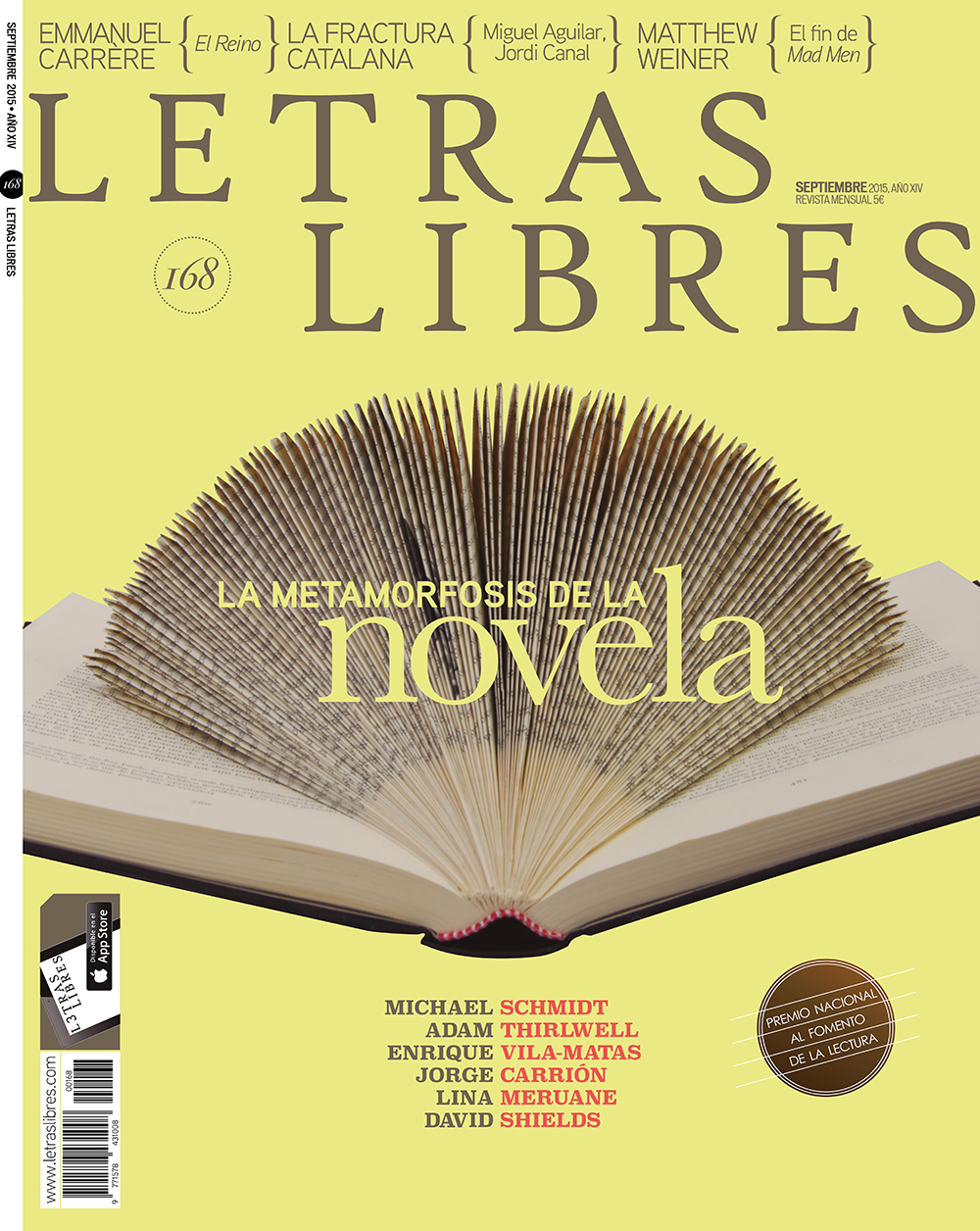

Fragmento de El Reino, que publica Anagrama este mes.

(París, 1957) es escritor. Es autor de El adversario, Limónov y El Reino, entre otros libros. Su obra más reciente es Conviene tener un sitio adonde ir (Anagrama). En 2017 recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.