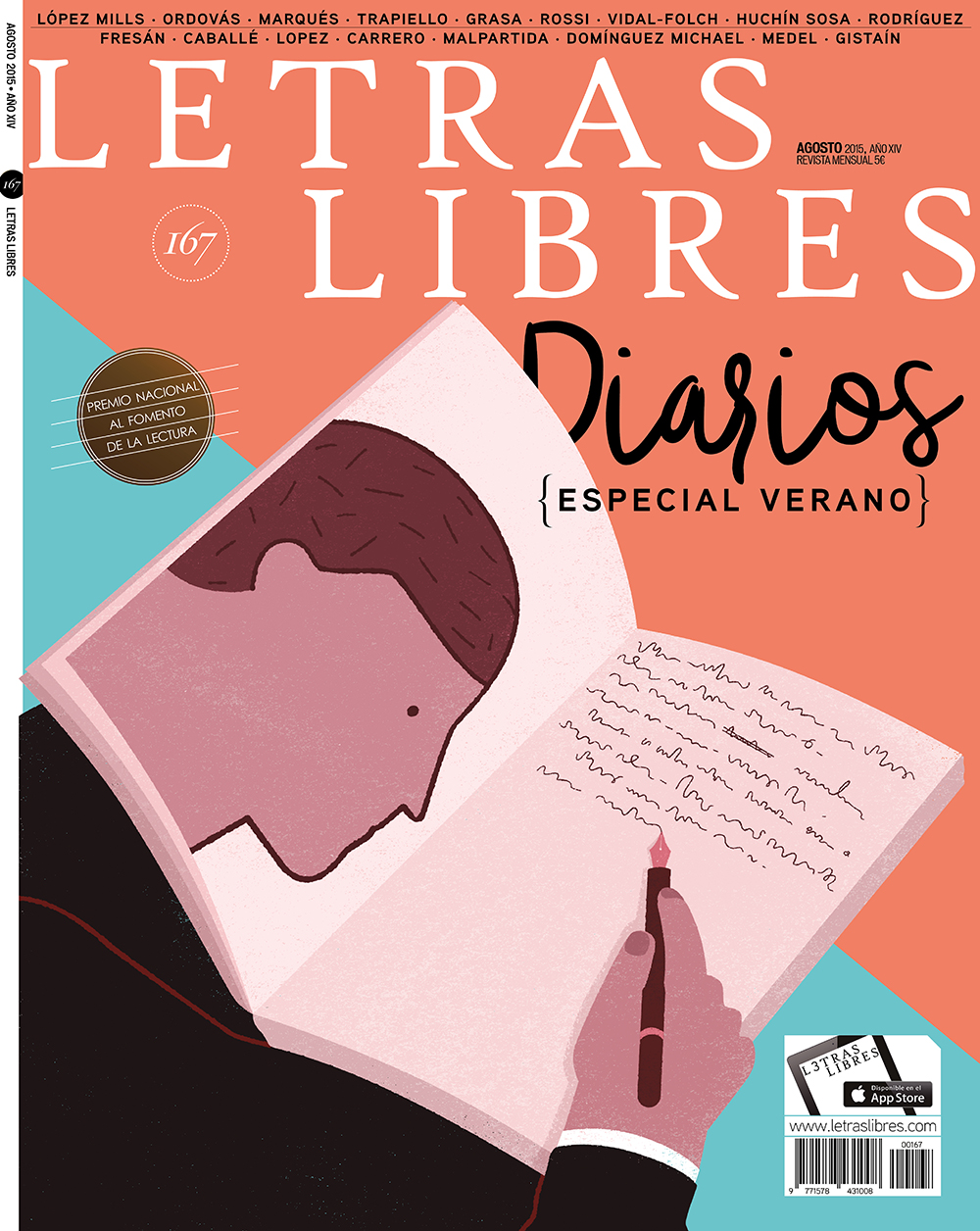

Escribo diarios desde que tengo dieciséis años: el cuaderno más antiguo que conservo, al margen de las pruebas de la infancia, lo feché en septiembre de 2001. Me asombra la conciencia de separar cuanto se aborda con intención literaria –y que desarrollo y corrijo en ordenador– de aquello que se vuelca por necesidad, escrito siempre a mano. Estos diarios los afronto con vocación notarial: me limito a apuntar lo que me ocurre –durante algunas temporadas con mayor empeño–, aunque en ocasiones aproveche ideas o frases. Salvo alguna excepción, nunca preciso cuándo escribo cada entrada; apenas mes y año.

He escogido anotaciones pertenecientes a febrero y mayo de 2012, en una época complicada. Con esa respiración termina de fraguarse Chatterton, mi libro de poemas más reciente, y surge la novela en la que trabajo.

Hubiera resultado fácil situar en el calendario cada ingreso, contrastando informes médicos y mensajes de email. He preferido dejar el texto así, inexacto y urgente. Al transcribir añado ciertas sensaciones, diario sobre diario; no he corregido nada.

-EM

Córdoba, Febrero de 2012

Nos preocupaba que tardase tanto en responder y nos preocupaba, también, el color de sus manos; el tono violeta de los dedos, la piel desgastada y su silencio cuando le preguntábamos si quería pan o si quería agua. El jueves, mientras se despedía, tomado ya el postre y habiéndose recostado en el sofá, contestó que sí a la media hora. No enciende la calefacción por las noches y se niega a dormir. Otro día se orinó por la calle. Los síntomas se parecen a los de ocasiones anteriores, por desajustes con la medicación, aunque ahora se suman las voces. Hemos conseguido que le ingresen.

Es la primera crisis de la que tengo conciencia. En la anterior yo era adolescente todavía, quizá catorce o quince años, y decidió no salir a la calle durante meses, años, no sé cuánto exactamente. Entonces vivía mi abuela, aún, e ignoro cómo se solucionó todo: si con ayuda, si por ese arte de magia en el que nos empeñamos. Nunca se habla de esto, y en cambio esto lo siento ya como costumbre.

Existe un horario fijo para las visitas en la Unidad de Agudos de Salud Mental, y existe un número fijo de visitantes por paciente, y existe un límite diario de visitantes por paciente. Me llama la atención que muchos estén solos. En la entrada señalan con una muesca el nombre de mi tío; me piden el dni –creo que mi madre me apuntó ayer como familiar autorizada– y lo anotan en la lista.

Los asientos para pacientes y familiares se dispersan por la sala de televisión. Hay algunos bancos y algunas butacas. Me explica que durante el día muchos se sientan allí. Él sí, a veces. Revistas antiguas del corazón, catálogos de supermercados y propaganda electoral de Unión Cordobesa [el partido político creado para presentarse a las elecciones municipales del año anterior por Rafael Gómez, empresario condenado por el caso Malaya]. Nos ofrecen agua y zumos. Una chica hace puzles y varias mujeres juegan al parchís. Un ventanal enorme: los edificios de la universidad, las colinas en punto de fuga. Jamás había visto la ciudad desde esa perspectiva. El ventanal no sirve tanto de escape como de frontera a una terraza a la que no pueden asomarse: sustituyeron la puerta por una barrera de aluminio, sin pomos ni ventanas. Algunos han manchado la primera capa del cristal doble con la grasa de la nariz: se distinguen las marcas por la altura.

No ha querido enseñarme su habitación: durante el horario de visita todas las puertas de los dormitorios, quizá por compensar, permanecen abiertas. En la suya hay una muchacha de mi edad, con el pelo algo más largo, junto al hombre con el pijama azul. Me dice que le cae mal su compañero, porque hace ruido por las noches, y me muero de miedo al pensar que el otro pudiera dañarle. En casa, mientras escribo esto, pienso en que también podría ocurrir al revés, y atacar él al otro, y que ese temor lo sienta la desconocida que se sentaba en la cama, quizá junto a su tío.

Qué extrañas nuestras conversaciones. Igual que charlarías con un niño de cinco años, y sin embargo su aspecto no coincide ni con su edad –cincuenta y dos– ni con la capacidad de su memoria. Apenas sé nada de su vida: lo que he escuchado. Infancia en el pueblo, adolescencia ya en la ciudad, no tiene amigos, le gusta ir a la iglesia y ver la televisión. Durante la visita de hoy le he pedido que me cuente algo de lo que se acuerde. Algo de qué, me pide que precise. Algo de lo que te acuerdes. Cuando eras pequeña yo te mecía, e imita el gesto con el que empujaría mi cuna, y el sonido –brum brum, brum brum–, yo te mecía hasta que te quedabas dormida. Él se calla. Hoy soy yo la cuidadora.

p. [estaremos juntos un año más tarde; es curioso reencontrarle en el diario de esa forma] me manda una cita de Deleuze sobre la creación y la enfermedad [la recupero, porque quise usarla para un libro que no sé si acabaré: “la diferencia entre literatura y clínica, lo que hace que una enfermedad no sea una obra de arte, es el tipo de trabajo que se realiza sobre la fantasía. En ambos casos, la fuente –la fantasía– es la misma, pero a partir de ella surgen dos trabajos muy distintos, sin medida común: el trabajo artístico y el trabajo patológico. A menudo, el escritor llega más lejos que el clínico e incluso que el enfermo”]. Al final de su mensaje me pide que lo escriba todo, aunque sea a él, por si acaso.

Camina mucho en su vida normal –esta no lo es–, y ha adaptado esa costumbre a los días de ingreso. Me invita a recorrer con él el corto pasillo: desde la misma entrada hasta el salón, y vuelta, y recomienzo. Cuando alcanzamos la puerta blindada, él me mira y se ríe. Cuando alcanzamos otra vez las sillas y la pantalla del televisor, él me mira y se ríe. Durante el trayecto nos callamos los dos, salvo por una onomatopeya en la que insiste: brum brum, brum brum.

Al salir del hospital he quedado para tomar algo con c. Apenas nos hemos visto desde el ingreso. Nuestra relación es tan extraña que he preferido callarme y ocultar de dónde vengo. Hemos ido al cine, hemos cenado y me ha dejado en casa. En el coche me ha preguntado si quedábamos mañana, y le he respondido que no sé, que creía que tenía que hacer algo, que ya le confirmaba y que seguramente no. En el fondo algo es una forma de referirme a mi tío. Decirle a c. que tengo que hacer algo y no que tengo que ir al hospital a visitar a mi tío, al que no acaban de operar o que no está en rehabilitación, sino en la Unidad de Agudos, con un pijama azul con el logo de la junta de Andalucía, recorriendo un pasillo y alcanzando la puerta blindada y muriéndose de risa y deshaciendo sus pasos y alcanzando la pared y muriéndose de risa; decirle a c. que tengo que hacer algo, en lugar de tengo que hacer lo que tengo que hacer, no se debe a la vergüenza, sino al miedo a su miedo.

Cuando empecé a salir con j., a los pocos días, me contó sobre su familia. Yo le hablé de mi abuela, que vivía aún, y de mis padres, y de mi hermana, y sobre mi tío. Me preguntó si la esquizofrenia se heredaba. Con el tiempo me ha sorprendido, recordándolo, su ingenuidad: la de pensar, tan joven, desconociéndome, en tener hijos conmigo.

WhatsApp a c., finalmente. Han ingresado a mi tío y no sé cuándo podré volver a quedar. Seguro que se pone bien muy pronto, me consuela.

Alta esta tarde, hace pocas horas. La especialista ha abroncado a mi madre por solicitar el ingreso: los familiares aguantáis muy poco, la acusa, y os los quitáis de encima a las primeras de cambio. Regresa a casa con los mismos síntomas con los que llegó al hospital –la piel rota de las manos, las respuestas que le faltan– y un cargamento de pastillas.

Córdoba, Mayo de 2012

Nuevo ingreso, esta vez en otra planta. Segunda noche en el hospital. La de ayer me pilló desprevenida, sin libro en el bolso ni cuaderno. Compré una novela en la tienda del hospital y leí hasta dormirme, ayudándome con la linterna del móvil. Hoy me he traído lo primero que cacé en la estantería: una novelita de Fleur Jaeggy que se me hace cuesta arriba.

Escribo ahora en casa: he vuelto para ducharme y descansar un poco. Imprimo unas páginas del cuento que tengo que entregar a m., aprovechando un texto de los últimos meses en Madrid. Desde que volví apenas he escrito, ocupada en organizar mi vida: el hospital, el desastre con c., la falta de trabajo, la necesidad de reubicarme en Córdoba, en realidad la urgencia de reubicarme, sin geografías. Lo único este diario, que no sirve, y algunos regresos a textos antiguos, y una historia que no arranca.

He encontrado la postura más fácil para dormir en el sillón. A mí me sirve: en posición fetal, descalza, la espalda contra uno de los reposabrazos –a veces las piernas sobre el otro–, el cuerpo de perfil contra el respaldo. Así, algunas horas. Otras me tumbo en el suelo, sobre el abrigo, enrollando la capucha con forma de almohada. La hija del otro paciente me imita en silencio, y a veces nos reímos –cada una a un extremo de la habitación– de la situación. Hablamos poco: vistas horribles desde la habitación, recetas de cocina, posibles experiencias –enfermedades, excursiones infantiles– compartidas. Ella prefiere ver la televisión, cuyos canales cambia a su antojo. Anoche hojeó el libro que yo había traído –los Diarios de Juan Bernier, que me están sirviendo de mucho–, porque salía Córdoba.

A un lado de la habitación la hija, la hija, la madre, la hermana; al otro la hermana, la sobrina. Las cuidadoras.

Tras el primer ingreso esbocé una historia. No un poema: cada vez me sorprende más esa tendencia a la prosa, ese proceso en el que la forma que responde a la urgencia y la necesidad no es el verso. En la historia hablaba sobre la Unidad de Agudos, y mi tío era un hermano y yo era una hermana, y nos adjudiqué nombres incluso –y a ella, a la hermana que era yo, le presté un recuerdo propio, para que empezara a vivir más allá del hospital–, y se iniciaba con una paciente sobre la que no escribí aquí, creo, pero en la que he pensado estos meses: una chica jovencísima, dieciocho años apenas, que coloreaba mapas mudos de la Península, contorneando con sus lápices allá donde ella imaginaba una provincia, una cordillera o un río con sus afluentes. Durante páginas me dedico a hablar de esa chica, con la que jamás crucé una sola palabra, y de la que mi tío tampoco recuerda nada. ¿Te acuerdas de la vez pasada que estuviste en el hospital? Asiente. ¿Te acuerdas de una chica que se pasaba el rato en la sala de la televisión, de cara al ventanal, coloreando mapas? Niega. ¿Me la inventé?

Me llama j. porque ha hablado con m. No saben nada de mí desde el ingreso –no he dicho nada a nadie– y están preocupados. Explico a j. la situación, que conoce bien después de tantos años juntos. Qué rara intimidad. No podré entregar el cuento a m., ni el que t. me pidió: incapaz de revisarlos. Envío a m. un mensaje explicándole lo que ocurre. m. y j., cada uno por su cuenta, supongo que de acuerdo entre ellos, me dicen que no puedo cargarme con todo.

Cuando regresé a Córdoba, en diciembre, lo hice con cierta sensación de provisionalidad: recuerdo cómo en algunas de las cajas de libros guardé algunos que leía, señalando con el marcapáginas en qué punto se quedó la lectura. Han pasado casi cinco meses y las cajas continúan cerradas, en el garaje [tres años y medio más tarde, de nuevo en Madrid, las cajas siguen donde las dejé, a la espera de la mudanza definitiva]: no tengo trabajo y, por tanto, no tengo expectativas de salir de casa; y con esta situación me toca rechazar todo lo que me proponen, sin tiempo ni fuerzas para responder.

Intento escribir algo –un poema, un relato, algo–, pero no sale nada. La historia del hospital me parece pura mentira, igual que los cuentos del otoño en Madrid, cuyo ritmo y –sobre todo– circunstancias siento tan lejos.

Va al baño solo y se ducha solo. Come solo: no me necesita. Sin embargo, yo me mantengo a su lado, atenta a la nada de la que no precisa. (Esto lo apunto como posible idea, porque no tengo aquí el otro cuaderno: la cuidadora que cuida por si acaso, previniendo.) Esa independencia en su enfermedad me tranquiliza. ¿Cómo reaccionaría si tuviera que asearle?

Cumpleaños de c. Después de lo que ocurrió en el mío, dudo si felicitarle. Durante la noche anterior, en el hospital, lo he pensado: no he dormido apenas, dándole vueltas al asunto, todavía cercano el desencuentro. Lo mismo en el autobús a casa, lo mismo en el autobús al hospital. Le envío un sms, porque sé que nunca tiene dinero y que no se gastará saldo en la respuesta, para evitar la conversación.

Alta, por fin. Si en la ocasión anterior la recibimos como precipitada, ahora me parecen excesivos los días del segundo ingreso, que no llegamos a comprender muy bien. La vez anterior a la vez anterior que estuvimos en el hospital fue cuando ingresaron a mi abuela, antes de morir. Entró en Urgencias, le dieron el alta, empeoró, volvió al hospital, pasó doce horas en una silla sin que nadie le atendiera, desangrándose: murió la noche siguiente. En el tanatorio, recuerdo el jolgorio de mi tío mientras velábamos a su madre: él, con su choque de edades, celebraba la reunión familiar. Por la noche nos quedamos solos ante el cadáver mi madre, él y yo. Entonces, solo entonces, se echó a llorar. Mi madre ha muerto, dijo, y en ese momento fuimos conscientes de su conciencia.

Poco antes de la enfermedad de mi abuela, súbita y definitiva, conocí a j. Me refugié en nuestros primeros días para negar los últimos de mi abuela. La última tarde que pasamos juntas, él me recogió en la esquina de aquel piso al que solo he regresado en una ocasión: estuve a punto de pedirle que subiera, para que se conociesen. Era viernes. En la madrugada del domingo al lunes, ella murió en brazos de mi tío: la primera noche en semanas en la que mi madre regresaba a casa. Por la tarde, aseguraba, había mejorado muchísimo. Creí que la coincidencia entre su muerte y el encuentro con j. tenían algo que ver: se marchaba alguien importante, llegaba otro igual. En los momentos más bajos, aquellos en los que la ruptura con j. me parecía evidente, necesaria, me justificaba con esa tarde.

c. no ha respondido a mi mensaje. En el autobús de vuelta a casa, sentada junto a mi tío, borro su número de teléfono. Señala un edificio que veía desde su habitación, una mole gris roída por balcones, y precisa: mira, la otra cara. ~

Nació en Córdoba en 1985. Ha publicado poemarios-como Chatterton (Visor, 2014)-y cuadernos-Vacaciones (El Gaviero,2004) y un Soplo en el corazón (2 de Agosto, 2007)