Como lo hicieron otros antes que él, y como lo harían muchos más, el marqués de Villena entró a la ciudad de México entre el galope de los atabales, el coro de las chirimías y el saludo metálico de las trompetas y los disparos de la infantería. Todo conmovía los tímpanos y las paredes de la capital. Avanzó el caballo del nuevo virrey entre las bendiciones, “el baile de esclavas y morenas” y las “invenciones de los indios que explicaban su contento con disfraces alegres”[1]. Al recibimiento acudió el cabildo de la ciudad, el clero secular, los secretarios y relatores de la Real Audiencia, los profesores de la universidad, los alcaldes, los miembros de los tribunales e, incluso, los contadores de impuestos “con tanto concurso que ni se podía andar” por las calles. No solo los súbditos, la ciudad se vistió con sus mejores prendas: de azoteas y balcones colgaban tapices y damascos; banderas y estandartes se sacudían en las aceras. En la plaza de Santo Domingo, un arco triunfal, de 27 metros de alto, 18 de ancho y dos de largo,[2] adornado con frases y pinturas comparaban al marqués con Mercurio, interrumpió el paso. Una vez que el virrey juró defender la ciudad y sus derechos tradicionales, se abrieron las puertas y el cabildo le entregó las llaves de México.

*

Nos aburre el protocolo: lo cumplimos con fastidio, lo entendemos como una formalidad sin fondo. Nos ofende también el dispendio y reaccionamos a la cortesía con suspicacia. Sin embargo, las ceremonias de recibimiento de los virreyes de la Nueva España no se explican por medio del caprichoso lujo con el que acusamos a las monarquías. Si bien las simplonas clases introductorias a la política insisten en enseñarnos que el arbitrio de un solo gobernante —que, además, “se creía asignado por Dios”— decidía la suerte de todos, las monarquías no fueron dictaduras. Quizás estas ceremonias sean el ejemplo elocuente que desacredite esas opiniones.

Los recibimientos fueron el escenario de las negociaciones entre el virrey y los poderes locales, del conflicto entre la metrópoli del imperio y la Colonia, de la rivalidad entre la capital y el resto de las ciudades del virreinato.

Para solaz de los politólogos (siempre inquietos por identificar los incentivos), si el cabildo de la ciudad y el catedralicio financiaban la construcción de arcos triunfales —las estructuras monumentales y efímeras por las que pasaba el virrey— con miles de pesos de oro que sumaban 1.5 veces el presupuesto anual de ciudad de México[3] era porque buscaban influir al nuevo enviado de Madrid. Los aplausos, es cierto, esconden agendas, y no hay fiesta inocente: los intereses inclinan la espalda de quien hace una caravana. Entre banquetes, sermones y corridas de toros, los personajes importantes le habían susurrado amables pero asertivas sugerencias.

Tampoco puede decirse que la arquitectura, las octavas y las pinturas de los arcos fueran recreaciones inútiles. Por medio del arte podía ganarse el favor del virrey. Mejor aún, las alegorías destacaban ciertos problemas políticos, pues los patrocinadores filtraban sus preocupaciones en la decoración de los arcos triunfales. Por ejemplo, después de que los detractores del virrey Gelves lo acusaran de permitir que ciertos comerciantes acumularan la producción y subieran los precios con el objetivo de enriquecerse en medio de la escasez más grave de alimentos, los arcos triunfales del siglo xvii le advirtieron a sus sucesores acerca de la corrupción: el tumulto de 1624 había dejado claro que la ciudad no toleraría el mal gobierno,mensaje que se repitió en las pinturas de los arcos. Más adelante, en 1642 y 1653, las cornucopias, la ambrosía y los ríos de leche que adornaban estas estructuras sirvieron como referencia a la caída de la minería y como instrucción explícita para los virreyes, de quienes se esperaba que resolvieran el problema de modo que Nueva España fuera, una vez más, sinónimo de abundancia.[4] Mientras las celebraciones de la ciudad de México apremiaban el desagüe que evitaría las recurrentes inundaciones provocadas por las lluvias, las de Lima insistían en la respuesta expedita del gobierno ante las epidemias, el saqueo de los piratas y el más reciente terremoto.[5] Así, la agenda y las políticas públicas se definían en la inauguración del mandato de cada virrey.

Los recibimientos son también señal del conflicto entre Madrid y las colonias. A lo largo del siglo xvii, y en reiteradas ocasiones, los reyes de España sugirieron que se recortaran las fiestas. En 1619 y 1620, Felipe iii decretó un tope para este gasto; medida que fue retomada por Carlos ii en 1690. Se negaron préstamos a los cabildos de Lima y la ciudad de México; se prohibió que el virrey hiciera su paseo bajo un palio hecho de seda e hilo de oro y plata, debido a que este debía reservarse exclusivamente para el monarca; se limitaron los días de hospedaje del virrey y su corte en el castillo de Chapultepec y las autoridades coloniales fueron amonestadas porque el recibimiento del ministro duraba meses mientras que la celebración local de la coronación del rey apenas se extendía por unos cuantos días.[6] Al respecto, Alejandra Osorio, directora del departamento de Estudios Latinoamericanos en Wellesley College y experta en el ejercicio barroco del poder en Lima, ha rescatado una de las disposiciones más ilustrativas. La entrada a Perú debía hacerse por el puerto del Callao (a 10.9 kilómetros de la capital), y no por el de Paita (a 1039 kilómetros). Esta distancia no solo reducía los costos de la ceremonia, también restringía el recorrido del virrey, acotando su poder. Sin embargo, las élites locales desobedecieron las órdenes del rey en cuanto a la ruta y al palio. Sin lugar a dudas, estos desacatos revelan las disputas políticas que sucedían dentro de la monarquía española y son una evidencia de que, después de todo, no gobernaba la voluntad divina de un solo hombre.

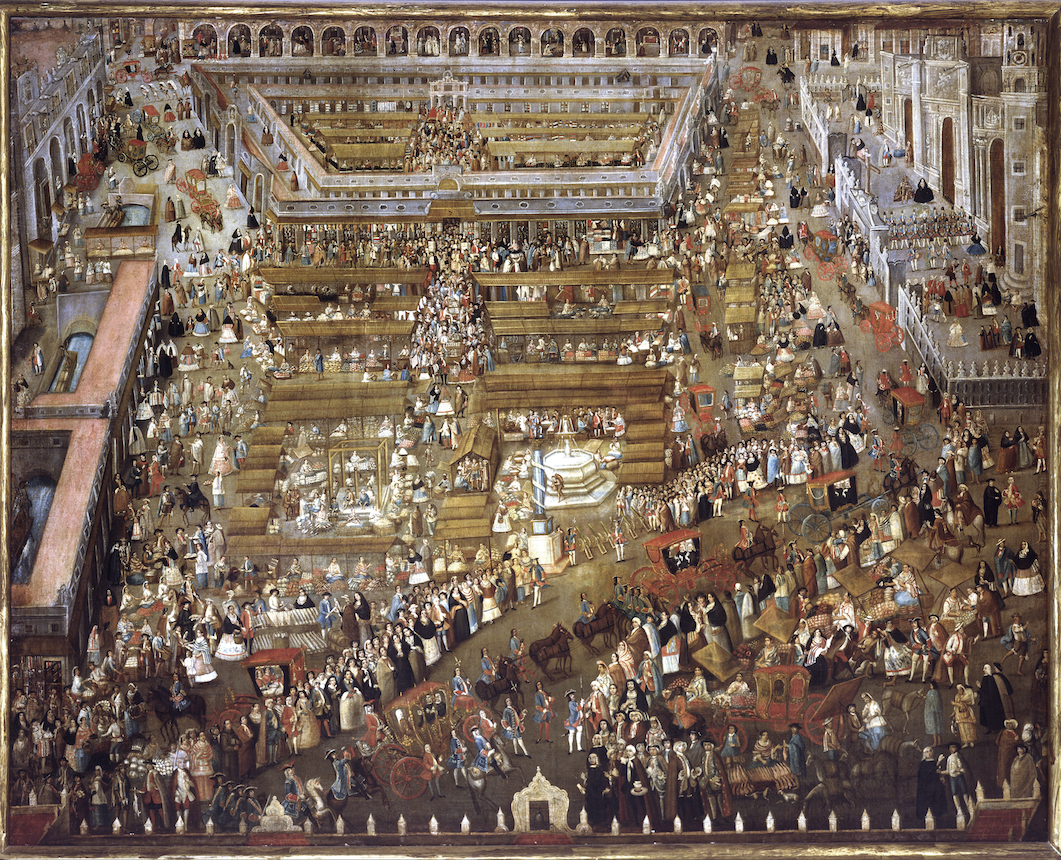

Una lectura similar merecen los súbditos que acudían a estas fiestas. El paseo por las calles principales de la ciudad presentaba, en un solo golpe de vista, la organización social. Suele usarse el óleo conocido como La Plaza Mayor de México en el siglo xviii, de Juan Antonio Prado, para ilustrar diferentes aspectos de la capital novohispana. Esta pintura no nos pone ante las multitudes anónimas de la modernidad como la pensó Baudelaire; su autor tampoco es un flâneur. En cambio, nos muestra las corporaciones y castas que ordenaban al reino. Varios pajes africanos y afrodescendientes escoltan la carroza del virrey; españoles, criollos e indígenas se detienen a observar su paso. Un fraile conversa con los oficiales del gobierno, tal vez sea un jesuita en el intento de conseguir alguna prebenda que desfavorezca a las otras órdenes religiosas. Cerca del Parián, el mercado que ocupaba la plaza, se ha desatado una pelea, quizás por un robo o por la ambición de alguno de los comerciantes. El virrey está por dar la vuelta y pasar frente a la Catedral metropolitana, la cual también encargaba la elaboración de un arco, lleno de significados políticos, al tiempo que exigía un juramento en defensa de sus derechos eclesiásticos. No es un riesgo imaginar que durante este paseo el nuevo ministro debía ser cauteloso: los estaba conociendo a los actores políticos con los que tendría que lidiar; por primera vez veía el mestizaje entre razas, ese tema que tanta inquietud le provocaba a la corona; probablemente recordaba los saqueos del Parián, esos que ocurrían cada vez que había un tumulto contra el gobierno; también pudo haber calculado el poder del arzobispado mientras admiraba la Catedral —a final de cuentas, el virrey Gelves había sido expulsado a expensas del arzobispo Juan de la Serna. Debió aguzar el oído para escuchar los intereses detrás de los aplausos y las palabras cargadas que animan a los halagos. Y mientras pasaba por la columna que sostenía la escultura que lo representaba con un pie sobre el Nuevo Mundo y con el lema Plus Ultra, debió haberse preguntado qué tanto había del rey en esos dominios.

Todo lo anterior ocurría en las ostentosas fiestas y rigurosos protocolos a los que, equivocadamente, reprochamos de banales. Lo cierto es que negociaciones, políticas públicas específicas, conflictos y competencias de intereses —eso que se define como “política”— también fue el fondo del lenguaje cortesano, barroco y alegórico de las monarquías.

[1]Cristóbal Gutiérrez de Medina, Viage de tierra y mar, feliz por mar y tierra, que hizo el Excellentissimo señor marqués de Villena mi señor, yendo por virrey y Capitán General de la Nueva España… México, en la imprenta de Iuan Ruyz, 1640, p. 37 y 39.

[2]Linda A. Curcio-Nagy, The Great Festivals of Colonial Mexico City. Performing Power and Identity, eua, University of New Mexico Press, 2004, p. 16.

[3]Linda A. Curcio-Nagy, op. cit., p. 19.

[4]Ver, Linda A. Curcio-Nagy, op. cit., pp. 15-41.

[5]Alejandra Osorio, “La entrada del virrey y el ejercicio del poder en la Lima del siglo xvii”, Historia Mexicana, vol. 55, no. 3 (enero-marzo, 2006), pp. 785-786.

(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.