Leo con sorprendente urgencia Las arañas y las abejas, de Marc Fumaroli. Su tema no podría ser, en apariencia, menos actual. Se trata de la querella entre los antiguos y los modernos que dividió el mundo literario francés a mediados del siglo XVII y comienzos del XVIII. Fumaroli sostiene que, curiosamente, eran los antiguos y no los modernos los rebeldes; que los libres eran los antiguos. Los modernos, dirigidos por Perrault –el de la Caperucita roja– querían corregirle a Sófocles su crueldad, acabar con las repeticiones de Homero, adecuar la rudeza de los clásicos al gusto de la corte. En el clasicismo de Boileau se refugió todo lo que entendemos hoy por modernidad; toda la diversidad, la pureza, la audacia de los clásicos.

¿No es esta una constante de la historia literaria? ¿No está debajo del abrigo de los renovadores el brillo del poder? ¿No quiere siempre el que teme a su propia mediocridad ser el Adán de una nueva era, el primer hombre que no tenga que rendirle nada a ninguna tradición? ¿No fue De Chirico, ese nostálgico, el padre del surrealismo? ¿No fue el conservador Borges lo más nuevo que hemos tenido? ¿No sucede algo de eso en la literatura latinoamericana actual? Pienso en McOndo, pienso en el Crack, pienso en un cierto vanguardismo neoargentino que tiene la decencia de no ponerse etiqueta. Pienso en los que cantan la llegada feliz del cosmopolitismo, los que celebran con algarabía el fin de la literatura de latinoamericana, ¿no son desmitificadores nuestros escritores galantes, nuestros cortesanos posmodernos dispuestos a salvarnos del mal gusto de nuestros clásicos?

Así como en el siglo XVII, lo más vanguardista de nuestra literatura está en el pasado. Los excesos de García Marquez, de Vargas Llosa, o más atrás los de Onetti, la voluntad totalizadora de éste o de aquel, nos hacen sonrojar, no sabemos si de vergüenza o de envidia. Los premios, los jurados, las ediciones internacionales de los que ha gozado mi generación –la de los nacidos después de 1960–, demuestran que los modernos no hemos sido ni querido ser incómodos. Hemos tenido la decencia de no ser principistas al menos. No hay tartufos entre nosotros, tampoco hay misántropos; a lo más, hay burgueses gentilhombres y preciosas ridículas. Denunciamos en la Casa de América de Madrid la corrupción de nuestros países si podemos, pero no tenemos problema en figurar de jurados títeres en premios arreglados, de conseguir el premio en cuestión, de usar los cargos disponibles para viajar como invitados a los congresos que organizamos, de agotar los contactos si los hay. La soledad de Rulfo, de Carpentier, de Lezama o del joven Donoso no es lo nuestro. Su libertad, su frescura, su ambición, tampoco.

Lo explica mejor que nadie Jorge Volpi, en un capítulo de El insomnio de Bolívar. Se pregunta Volpi –que para bien y para mal es el estándar mismo de mi generación– qué tiene en común la nueva literatura latinoamericana. Concluye con alegría que nada. Esa constatación, esa tranquilidad es quizás lo único que tenemos en común los escritores latinoamericanos de hoy: una mediocridad que no tiene nada que ver con el talento o el coraje de tal o cual de nosotros (algunos tanto o más talentosos que los escritores del Boom), sino con la amplitud de la apuesta, con el coraje de la visión. Felices en su rincón, cada uno escribiendo un libro preformateado para tal o cual editorial, al día acerca de las novedades, gentiles y educados en general; las ganas de comprender el mundo se nos han secado de entrada. Volpi reduce el asunto, con perfecta sutileza, a una cuestión de indumentaria: Los escritores de antes se vestían así, los de hoy asá. La máquina de escribir ha sido sustituida por el computador; el vinilo por el iPod. Los de antes querían cambiar el mundo, los de hoy sobrevivir en él. La prosa no importa, sólo la temática, sólo el nicho que vienen a llenar. ¿Cuántos supermercados salen en cada página de este boliviano? ¿Cuán austriaca es tal novela hondureña? Así da lo mismo Thays que Zambra, Nettel que Guerra (Wendy), Bizama que Soler, Garcés que Neuman. Da lo mismo que algunos de ellos tengan todo el talento del mundo y otros sólo la voluntad de ser, todo acaba y termina en una galaxia de nombres que aparecen y desaparecen de las listas de tal o cual periodista cultural. ¿Bolaño? Claro, pero siempre que sea el de Los detectives salvajes, es decir el de la más peligrosa de las novelas de esta generación, un calculado refrito de sinceridades con fechas de vencimiento, chistes para la galería.

La paradoja de Fumaroli vuelve así a cumplirse: el Crack o McOndo no se rebelaron contra la retórica envejecida de los maestros. Lo más caduco de la vieja generación (pienso en Carlos Fuentes) los apadrinó sin dificultad. Más que matar el padre, los (pos)modernos pidieron perdón por la inocencia de su rebeldía, por la enormidad de su intento. Disueltos los manifiestos, terminada la tarea de los modernos, se felicitan por la enormidad del descampado de las ideas. Es justamente el mundo que Volpi describe con prosa de tinterillo en su novela: la idea de que las ideas son en sí peligrosas; que toda pretensión de repensar en el mundo (desde Lacan a Lenin pasando por Einstein y Freud) termina mal. Un nihilismo tranquilo, un apocalipsis integrado que es la marca de todo lo que mi generación –malo o bueno, pretencioso o sublime– escribe. La ideología profunda de mi generación, de la que no me salvo yo, es un pudor infinito ante las ideas, una sensación de encierro y miedo que viviendo en Caracas, en Bogota o en Buenos Aires tiene mucho de razonable. Vargas Llosa y García Márquez salieron del jardín y de la casa, Borges lo hizo antes, ¿podemos los modernos permitirnos ese lujo?

El ensayo de Fumaroli empieza y termina con una metáfora de Swift. Distingue el irlandés entre dos tipos de escritores: la abeja, que se alimenta de distintas flores y al mismo tiempo las poliniza y fertiliza el campo, y la araña, que saca sólo de sí misma, de su estómago, el hilo que teje. Cuando las flores son carnívoras, cuando el jardín ha sido arrasado por los buldózeres, es difícil intentar ser abejas. Fatalmente araña, mi generación –en política, en literatura, en periodismo– se ha especializado en tejer redes. ¿Para atrapar qué? Sospecho que la soledad de este jardín es tan grande que sólo puede pretender atraparse a sí misma, devorar su propio cuerpo.

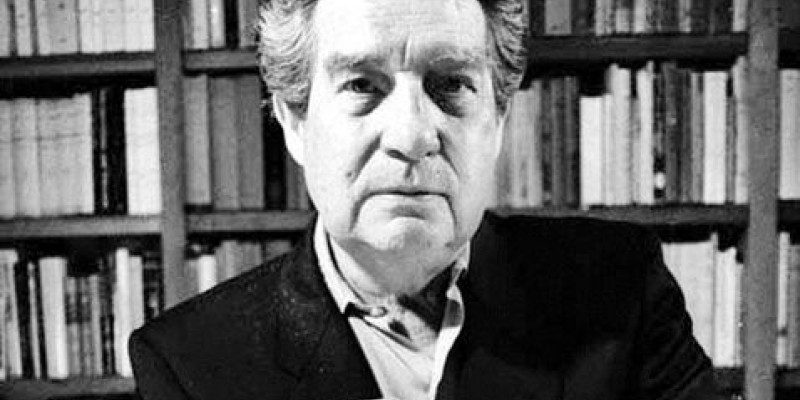

– Rafael Gumucio

(Santiago, 1970) es un escritor y periodista chileno. Locutor de radio y director del "Instituto de estudios humoristico" de la Universidad Diego Portales.