¿Qué tienen en común Mick Jagger, Lawrence de Arabia y el Che Guevara? Que todos descienden del poeta Lord Byron. Eso, al menos, según la exposición que la National Portrait Gallery dedica a explorar la imagen del bardo. La byronmanía ha tomado Londres por asalto. La Tate presenta otra exposición observando la influencia de sus obras en pintores románticos. Una nueva, masiva —y entretenida— biografía (la de Fiona MacCarthy) se añade a la ya insondable biblioteca byroniana. Byron fue probablemente el primer ídolo contracultural moderno. Ese tipo de héroe contra el sistema, que el sistema idolatra; y que al idolatrarlo, ridiculiza.

Lord Byron nació en Londres en 1788 y murió intentando liberar Grecia del dominio turco, en 1824. Probablemente, el espíritu aventurero y la propensión a las derrotas absurdas le venían en la sangre, pues era nieto de aquel Byron que naufragó cuando iba a tomar Valdivia y que desde su prisión observó con cierta sorna las costumbres chilenas del siglo XVIII. En sus 36 años de vida, el nieto logró acuñar una fama europea que a su muerte era comparable a la de Napoleón. Pero, a diferencia de la gloria del guerrero imperial, la del poeta fue una especie de contrafama: entre el talento y el escándalo, entre la admiración y el morbo (en cierto modo, claro, toda fama es morbosa). Byron se expuso a la opinión pública, la cortejó, la despreció y lo pagó caro. Una lista de sus amantes, hombres y mujeres, incluye desde niños hasta sexagenarias, e incluso una media hermana. Una de sus adoradoras definió así su encanto irresistible: “loco, malo y peligroso”. Por supuesto, pudo no haber sido más que otro aristócrata libertino inglés, sino hubiera sido al mismo tiempo un buen poeta. Pero el poeta no habría sido tan leído si sus lectores, y sobre todo sus lectoras, no hubieran devorado también el chisme de su vida apasionada y contradictoria. Este sutil —y muchas veces grotesco— equilibrio entre talento para expresarse y desvergüenza para exhibirse, entre desprecio del sistema y necesidad de él, es lo que convierte a Byron en un antecedente obligado de la estrella de rock contemporánea, como Mick Jagger (aunque Jim Morrison habría sido un ejemplo mejor).

¿Es posible que esta byronmanía en la capital de la cultura dominante anglosajona entrañe un revival global del romanticismo? Hoy, como a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, hay una melancolía en el aire aparentemente liviano de la época. Con la caída del muro de Berlín —ese muro limpio y aséptico por el interior, pintado de utopías por fuera—, las ilusiones de un siglo yacen en ruinas. Las ilusiones racionales del socialismo real terminaron, como en la Revolución Francesa, en el terror; Napoleón, el liberador de pueblos, acabó convertido en el Emperador, el tirano de naciones. Hoy, una restauración liberal y por tanto escéptica, utilitaria, pragmática, campea donde se agitaron las banderas del idealismo. Y un imperialismo de nuevo cuño se despereza. Sería, en verdad, el ambiente perfecto para el resurgimiento de ese irracionalismo desesperado —ese culto de los muros arruinados— que fue el romanticismo. El reclamo de las razones que la razón no entiende se pasea como un fantasma, y no sólo por la vieja Europa. Pero no cabe olvidar que la melancolía del irracionalismo romántico terminó, por arte del eterno retorno, en los fascismos de izquierdas y derechas, en los vanguardismos estériles del siglo XX, en millones de muertos.

También en eso el destino de Byron podría ser ejemplar. Byron no fue sólo el juguetón provocador de las hipocresías, ni el romántico baladista del sensualismo oriental, también intuyó que una fama moderna (es necesario ser absolutamente moderno, como señaló Rimbaud) debía incluir una causa política, de vida o muerte. Es probable, en efecto, que Byron no hubiera gozado de la celebridad irónica que logró si no hubiera coronado su carrera con una muerte “heroica”. Luego de desembarcar en las playas de Missolonghi, con un uniforme que había diseñado él mismo, tuvo el talento de morir de inmediato; antes de envejecer o arrepentirse.

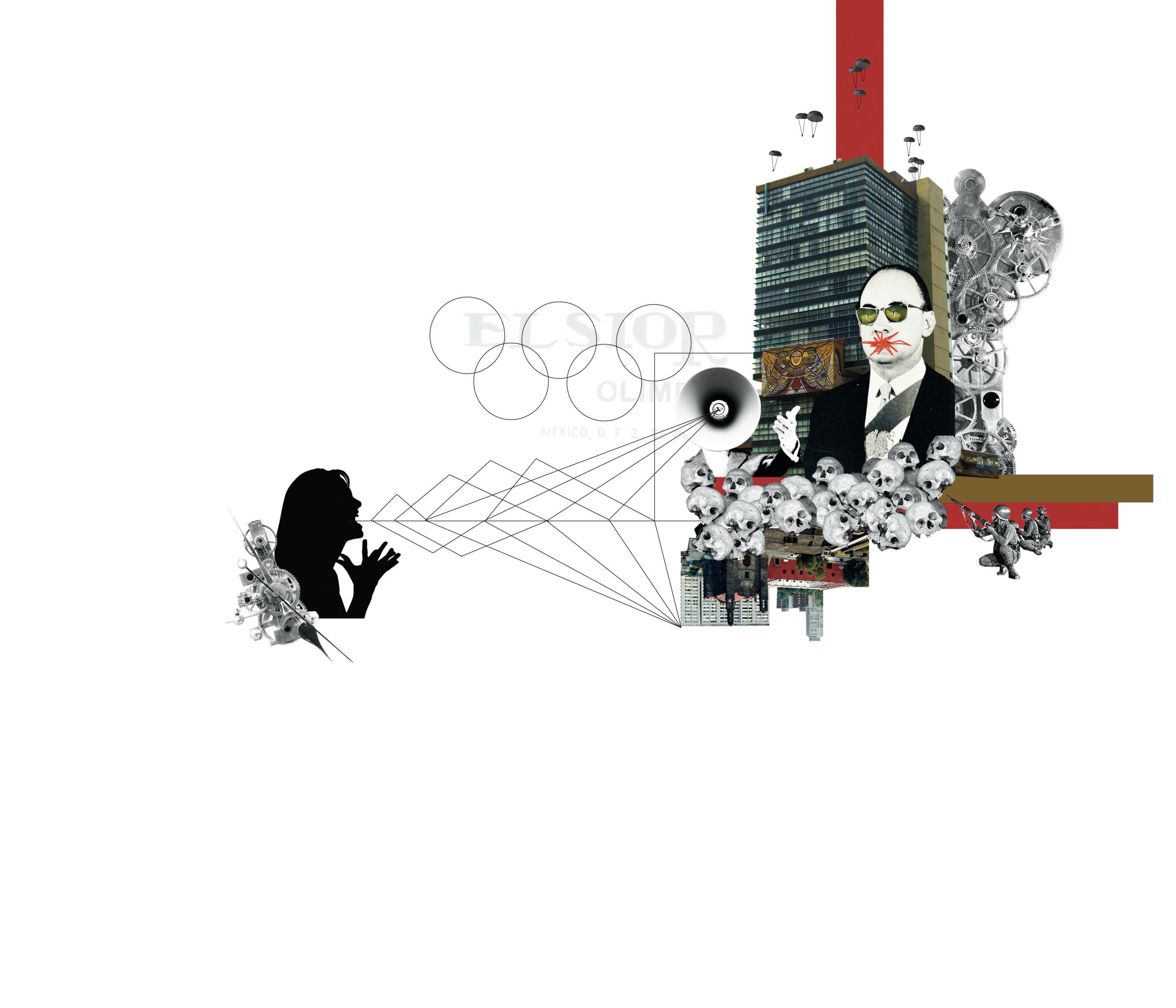

La figura del Che, entonces, que a primera vista parece una comparación caprichosa y algo irreverente en los muros de la National Portrait Gallery, no lo es tanto. Ambos murieron jóvenes, en empresas de liberación exótica para las cuales se habían autodesignado. Ambas muertes tienen, también, algo de absurdas, de quijotescas (no significaron en la práctica liberación alguna). Y si es en esas muertes donde radica la esencia de sus famas, también en ellas está uno de los talones de Aquiles del romanticismo (el oculto pie equino del bello Byron). ¿Qué diablos tenía que hacer el lord inglés liberando griegos cuando en su país tenía causas más que suficientes de batalla? Causas como los irlandeses, o la hipocresía social que lo había desterrado por sus opciones sexuales, después de adorarlo por sus versos. ¿Qué diablos tenía que hacer el médico de buena familia argentina liberando Cuba, en vez de emprenderla primero con el criptofascismo en su patria? La ironía de esta especie de celebridad es que al idolatrar el gesto, se pierde el efecto. (El Che convertido en camiseta.) ¿Quién, a pesar de las filas para ver sus retratos, lee a Byron hoy día? Melancolía final para el poeta que escribió (traduzco libremente): “Nada tengo que ver con la falsa ambición,/ poco con el amor y menos con la fama./ Y sin embargo vinieron y crecieron conmigo/ y me hicieron lo que pueden hacer: un Nombre”. –

Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.