Una tarde de invierno de 1967, vagando por las calles de Buenos Aires, descubrí en una librería de viejo un ejemplar de Las muertes y otro de Los juegos peligrosos, de Olga Orozco, que entonces ya figuraban entre los libros “memorables” de la poesía argentina. Estudiante de Letras, en ese año me había rodeado de un grupo de compañeros, todos ciertamente extremistas, practicantes de eso que denominábamos nuestro activo-extremismo-poético. Escribíamos muchísimo y nos intercambiábamos poemas, los nuestros y los de poetas que descubríamos (llamáranse Simónides o Luis Cernuda) como de chicos en la primaria habíamos intercambiado figuritas. Uno de mis amigos, con quien me entretenía tardes enteras en un bar del centro, él comentando mis poemas y yo los suyos, me hizo una observación que sería decisiva para mis lecturas posteriores: “Tenés que leer más poesía argentina. Hay poetas, mujeres, que necesitás leer. Tenés que leer a Olga Orozco”.

Era la primera vez que oía ese nombre. Por eso aquella tarde, cuando encontré esos libros “inhallables”, sentí esa emoción tan próxima al desasosiego, a la angustia, que siento cada vez que veo un libro e intuyo que leerlo me va a cambiar-la-vida. Me fui a mi casa, me encerré en mi cuarto y empecé a leerlos. Con el oído. Oía a Olga Orozco como quien oye la música de una voz apaciguando voces, voces de almas, una voz humana apaciguando almas. ¿Qué voces? ¿Qué almas? Las reconocería años más tarde, cuando yo se fuera desmultiplicando en otros, de tú en tú hasta el terso, íntimo nosotros. ¿Qué otra cosa si no es leer? Leer poesía, digo. Acto de arrojo enamorado. De enamorada que oye, oye siempre la música, reconoce el timbre, la singularidad de una voz que le trae sentido. Que le da sentido. La voz del poeta da sentido al lector del poema. Un sentido inconfesable e intransmisible, que es solamente para él o para ella, quien en el espacio —lapso— de esa lectura accede al sentimiento de estar vinculada, a algo o a alguien, no ya desamparada, a merced de una intemperie, entre almas sin sosiego.

Nos conocimos cuatro años después, en casa de Alejandra Pizarnik. Nunca había visto una foto de ella y tanto amaba yo su poesía que suponía que esa belleza en cuerpo no debía de existir y hasta me parecía sacrílego que alguien pudiera decir “Hoy hablé por teléfono con Olga Orozco”. Por eso, cuando Alejandra me abrió la puerta y riéndose me dijo “Pasá, ahí está Olga Orozco”, casi me escapo corriendo, pero la mujer sentada en el sofá ya me estaba mirando y me sonreía y con una mano me señalaba, entre bondadosa y divertida, un lugarcito a su lado. Era muy hermosa, oscuro el pelo y morena la piel y unos ojos verdes que la miraban a una reconociéndola. Pese a que estaba sentada, a mí me pareció altísima. Y altísima iba a parecérmelo siempre, cuantas veces la vi en los casi treinta años que duró nuestra amistad hasta su muerte.

Pero más subyugante aún era el timbre de su voz. Honda, ronca, de espesura. Hablaba y sus palabras se disponían en un orden de colores y sonidos que otorgaba nitidez y precisión a su discurso. Igual que en sus poemas, empleaba sustantivos y adjetivos nunca intercambiables por otros. Cuando ella hablaba, lo que decía se veía. La ambigüedad no era lo suyo. La aproximación tampoco. Nunca hablaba por hablar como no escribió ninguno de sus poemas para rellenar huecos o abultar un libro.

Conversar con ella era una fiesta. Tenía tal sentido del humor (un humor que no abandonó ni en los peores momentos de su vida) que cualquier situación de la vida cotidiana, por trivial que fuera, resultaba extraordinariamente divertida cuando ella la contaba. En las conversaciones acompañaba sus frases con un balanceo del cuerpo que era lo más parecido a la escansión de sus versos leídos. Era muy consciente de que se balanceaba mientras hablaba o leía. Como quien acompaña con su cuerpo el ritmo incantatorio de una plegaria. Una vez le pregunté si sabía por qué lo hacía. Me contestó que se lo habían preguntado muchas veces y que solía dar siempre respuestas del estilo “Nací en La Pampa y la hierba fue mi nodriza”. Pero sabía que la razón era otra, que mientras ese gesto no se interrumpiera, nada podía sucederle.

“Mis poderes son escasos. No he logrado trizar un cristal con la mirada, pero tampoco he conseguido la santidad, ni siquiera a ras del suelo. Mi solidaridad se manifiesta sobre todo en el contagio: padezco de paredes agrietadas, de árbol abatido, de perro muerto, de procesión de antorchas y hasta de flor que crece en el patíbulo. Pero mi peste pertinaz es la palabra… Es inútil que intente fijarla como a un insecto aleteante en el papel… Cinco libros impresos y dos por revelar, junto a una pieza de teatro que no llega a ser tal, testimonian mi derrota”, escribió en “Apuntes para una autobiografía” hacia 1976. Pero siempre se sintió así, incluso cuando ya, a sus casi ochenta años, su reputación como la mayor poeta del continente (de la lengua española) era indiscutible y fue consagrada por sus pares con el premio Juan Rulfo en 1998 por el conjunto de su obra. “Sentir que soy una poeta, no lo sentí nunca, todavía estoy aspirando al título”, solía decir —aunque a muchos les costará creerlo— sin falsa modestia. Éste es uno de los aspectos de su personalidad en el que vale la pena detenerse un momento en esta época pródiga en gentes que, como ironizaba Borges, piensan primero en publicar y después en escribir. Olga Orozco nunca aspiró a tener eso que hoy se conoce como “visibilidad mediática” (los editores y muchos críticos se sirven hoy de esto para medir la talla grande o pequeña de un escritor), su presencia no fatigó las tribunas de opinión de periódicos locales o extranjeros ni los estudios de televisión, tampoco ocupó un “espacio público”. Sólo escribió libros. En sesenta años publicó once libros, con intervalos de cuatro, siete y hasta diez años entre uno y otro. En la segunda mitad del siglo XX su reputación de gran poeta no hizo más que crecer y afianzarse en el ámbito de las letras hispanoamericanas. Únicamente con su poesía, cuyo hilo es el mismo del primer libro al último: la nostalgia de la infancia, el escándalo de la muerte, el amor, la soledad, la memoria, motivaciones que irá intensificando con el tiempo y con recursos idiomáticos cada vez más ricos. Fue la primera que, en la década del cuarenta, reivindicó para sí la palabra poeta, acuñándola de ahí en más para sus contemporáneas y las que la sucederían en tan peligroso oficio. A tal punto que, en América Latina, hoy resulta impensable que un periodista o un crítico (a menos que sea un cursi trasnochado) hable de “poetisa” cuando se refiere a alguna de las muchas y muy buenas poetas que escriben en nuestra lengua. Es lícito señalar que Olga Orozco fue la primera mujer del siglo XX que, por su labor de escritora, integró en vida la escena riquísima de la poesía hispanoamericana. Sus poemas le dieron fama, no el “escándalo”, que en nuestro patio ha acompañado siempre a las poetas malgrè elles, escamoteándoseles el derecho a ser famosas por sus libros y no por los avatares de sus vidas amorosas o sus muertes trágicas.

Sus primeros poemas aparecieron en 1940, en Canto, una revista que tuvo una vida breve (solamente salieron dos números), pero que fue muy importante, puesto que inauguró la que después se dio en llamar “Generación del Cuarenta”. Como suele decir Arturo Carrera con mallarmeana delicadeza, “toda generación es una vanidad”, y la del Cuarenta es sólo un nombre que sirve para evocar a los poetas agrupados en torno a Canto, que publicaron sus primeros libros por aquellas fechas y entre quienes había cierta amistad. Eran todos muy distintos y venían de corrientes muy diferentes. Se llamaban Miguel Ángel Gómez, Joaquín O. Gianuzzi, Edgar Bailey, Enrique Molina, J. R. Wilcock, entre otros, y eran casi todos mayores que Olga. Asumían el ideario vanguardista europeo, el del surrealismo francés especialmente, pero también leían a Michaux y a Reverdy, y a los poetas españoles del 27 como Aleixandre, Cernuda y Alberti, sin olvidar la influencia de Macedonio Fernández y de Oliverio Girondo en el ánimo irreverente e inconformista de estos jóvenes.

Olga Orozco y Enrique Molina son los poetas que habitualmente se citan como emblemáticos de esta generación. Tal vez porque además de sus afinidades poéticas los unió, entre 1944 y 1948, una gran pasión amorosa, y luego, mientras vivieron, una respetuosa amistad. Compartieron el interés por el ocultismo, que en Olga Orozco se plasma en uno de sus libros más perfectos, Los juegos peligrosos, de 1962. El surrealismo influye en ambos al comienzo, pero se decanta luego diferentemente. Si para Molina el surrealismo fue una actitud vital y a la vez una técnica, para Orozco fue una estética en su juventud, pero no una técnica, aunque ciertos elementos oníricos y subconscientes propios de aquel movimiento se hallen en sus poemas. Para Molina la poesía no podía “pretender otra cosa que cambiar la vida”. Para Orozco era un Absoluto, así como lo eran el amor y Dios, que “sirve para mirar juntos el fondo del abismo y ayuda a no dormirse sobre el costado más cómodo”. (La fe en la capacidad subversiva de la poesía no la abandonó jamás. A pocos años de su muerte, a los poetas jóvenes, desalentados por la reticencia de las editoriales a publicar poesía, les dijo con vehemencia de muchacha: “Si los editores deciden no publicar más libros de poemas, cantaremos la poesía por las calles, la diremos en las plazas, la imprimiremos en papel barrilete”.)

Tan decisivo como el surrealismo para su poesía fue su temprana lectura del poeta lituano O. V. de Lubicz Milosz y del español Luis Cernuda. Siempre leyó a Milosz, siempre hablaba de él, sabía muchos de sus poemas de memoria y los recitaba a menudo. Hasta el último día de su vida en la mesa del comedor de su casa tuvo al alcance de la mano la antología de poemas de Milosz traducidos por Augusto D’Halmar en 1922.

El verso largo del lituano Olga lo transformó y lo moldeó hasta convertirlo en el instrumento característico de su poesía: su verso libre adquiere proporciones de versículo portador de imágenes subconscientes u oníricas muy coherentes, que dan por resultado poemas perfectamente estructurados. “Nunca he pasado de una línea a la siguiente si la anterior no estaba perfectamente admitida por mi conciencia”, explicó en una ocasión. No tiene equivalente en la poesía argentina. Es un arte del que sólo ella tuvo el secreto. Tan imposible es de imitar que supongo que puede ser una razón para que no haya tenido seguidores.

Desde Las muertes (1952) hasta Con esta boca, en este mundo (1994) su poesía es esencialmente lírica y autobiográfica en el sentido en que lo es la mejor poesía escrita en la segunda mitad del siglo XX, es decir, no como discurso de la vida real de la persona que escribe sino como subjetividad del poeta que se nombra como otro (“Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero”). “El ‘yo’ del poeta es un sujeto plural en el momento de la creación, es un ‘yo’ metafísico, no una personalidad”.1

Ni las desgracias (las personales y las del país), ni la enfermedad, ni la vejez hicieron que Olga cejara un minuto en su empeño de cuestionar la realidad con su poesía. Oscilando entre la impotencia del poeta y la “infinita probabilidad” de la poesía, solamente ella pudo al final de un siglo humanamente atroz lanzar esta pregunta: “¿cómo nombrar con esta boca,/ cómo nombrar en este mundo con esta sola boca en este mundo con esta sola boca?” ~

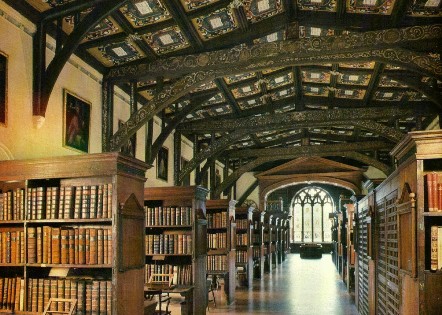

Finnegans wake, las traducciones del libro intraducible

Hasta hace poco, no se tenía una versión en español del Finnegans wake, el libro que, según Joyce, tendría entretenidos a los críticos por doscientos años. Esta es la historia de aquellos que…

La redacción

El Índice Global de Competitividad (gci) –compuesto por 110 variables agrupadas en doce “pilares” de competitividad económica–, desarrollado y…

Elementos de paralexicología: La irreferencia

Una rama más de la caprichosa disciplina de la paralexicología.

Teoría de la Góndola

Las camiserías antiguas eran artesanales, y su prestigio estaba en la calidad del sastre y de sus clientes. Ahora las camiserías de las grandes tiendas ni siquiera hacen las…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES