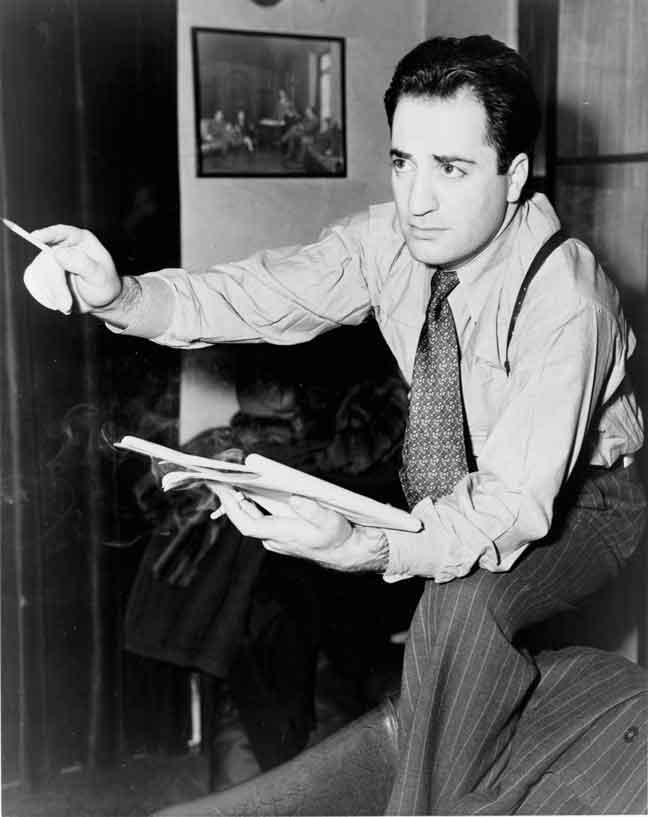

“¿Has leído a Saroyan?” –inquiere Sabby, un personaje de Jack Kerouac en su autobiografía novelada La vanidad de los Duluoz. Hacerse esta pregunta hacia mediados de los años treinta del siglo XX y querer ser y vivir como escritor, tenía algo de casi lógico: al igual que otro gran olvidado, Thomas Wolfe, autor de You Can’t Go Home Again, William Saroyan era una celebridad literaria lo mismo entre los lectores de The New Yorker, Harpers y The Atlantic Monthly, donde publicaba relatos pagados a cinco mil dólares, que en las marquesinas de las ciudades de Estados Unidos en las que durante años se presentó su aclamada obra de teatro The Time of Your Life.

Hoy, cuando son pocos quienes siguen leyendo a Saroyan al inicio del tumultuoso 2009, apenas llama la atención que nadie haya recordado a este escritor excepcional en el centenario de su nacimiento.

Tratándose de Saroyan, además de lógico el olvido es casi predecible. Si bien llegó a ser un autor encomiado por su editor, James Laughlin, en la vanguardista y exquisita New Directions, fue el propio Saroyan quien, luego de conocer fama y fortuna tempranas, decidió mantener sus últimos años de vida en una férrea reclusión entre París y Fresno, su ciudad natal. La explicación de ello radica en los yerros y fracasos que recolectó el propio Saroyan a lo largo de su vida: una pasión animal por su mujer, con quien dos veces contrajo nupcias y de quien dos veces se divorció; fortunas perdidas en el juego y las apuestas; proyectos que jamás se realizaron; malos negocios y amistades cercenadas por tonterías.

Hace tiempo, no tanto en realidad, cuando la editorial Acantilado comenzó a rescatar algunas de sus novelas, un amigo al que aquí llamaré Julio Valdivieso me contagió la curiosidad –que más tarde se convertiría en franco entusiasmo– por Saroyan. Lo empecé a leer pensando que se trataba de un autor marginal y desdeñoso de los reflectores, un habitante del underdog literario estadounidense proveniente de los barrios ubicados al otro lado de las vías, a la manera de quien fuera su amigo y compañero de desgracias, John Fante; un escritor para el que no existía una imaginaria línea divisoria entre él y sus personajes; en suma, un tipo que hacía honor al adjetivo “saroyanesco” con el cual su biógrafo, nada menos que Barry Gifford, califica todo su universo de ficción: un vagabundo excéntrico y dulce, una prostituta con un corazón chapado en oro, un vejete escocés que se tambalea arrastrando una gaita hecha pedazos, un despistado párvulo de ojos grandes cuya inocencia y gusto por la lectura y el teatro provocaron que viera el mundo tal como este luce una mañana después de la lluvia nocturna.

Por vía negativa, Saroyan estuvo más cerca de Scott Fitzgerald que de Hemingway, el maestro y rival cuyas tempranas descalificaciones alcanzaron su tono más bajo y personal en la revista Esquire (“Es usted brillante, pero no tanto. Ni siquiera conoce usted el lugar donde está parado. Su único truco es ser armenio, y a esos los hemos visto ir y venir. Incluidos algunos buenos. Mejores que usted, señor Saroyan”). Podría decirse que conoció la gloria lo mismo en Hollywood que en Broadway, y que su ambición lo llevó a obtener cuanto quiso y deseó. También a perderlo todo, menos la vida.

Sin haber asistido a Princeton ni Harvard, en 1929, el año del crash, Saroyan había regresado sin fortuna de Nueva York y merodeaba ansioso entre los anaqueles de la biblioteca pública de Fresno, California.

Para 1934, Random House publica El joven audaz sobre el trapecio volante, la opera prima que le trajo un éxito inmediato.

En 1939 escribe en apenas seis días una de las obras de teatro más vistas en Estados Unidos. Un año después declina el premio Pulitzer por un mero capricho.

En 1949 se divorcia por primera vez de Carol Marcus y pierde 50 mil dólares en apuestas.

En 1957 vuelve a estrenar una obra de teatro en Broadway. Otras dos obras suyas son estrenadas en Londres. Se queda en París, donde compra una buhardilla ruinosa.

Sigue escribiendo, perdiendo en el juego y evitando cada vez más cualquier contacto o asomo de vida social. Vuelve a París y pasa la otra mitad del año en Fresno. No soporta a sus dos hijos ni ellos a él. Su caso es francamente patológico, y al mismo tiempo ejemplar. Llega a publicar en vida más de cuarenta títulos, el último de ellos una serie de prosas autobiográficas que casi le vale, a los setenta y uno, el American Book Award. La crítica continúa objetando su estilo, el cual encuentra demasiado emotivo y con el que él aspira a escribir en la misma forma en que cae la nieve durante una tormenta. Incluso ahora, en el año de su centenario, uno puede decir que vale más la prosa tránsfuga y sentimental del otrora joven audaz que la palabrería sanitaria y huera de veinte escritores contemporáneos. Un buen ejemplo proveniente de The Daring Young Man:

Niebla sobre San Francisco y el cielo crispado con brumas y chorros de altas luces eléctricas: una sensación de desesperación mezclada con burla; aceras mojadas, la gente de siempre sobre ellas […] esto es lo que hace que la ciudad de noche sea tan interesante: la gente saliendo de los cines, fumando cigarrillos con aspecto afligido, anhelando mucho, precisión, gloria, todo lo que en la vida es bello; anhelando lo mejor sin por ello conseguir nada.

Hacia el final, en el verano de 1980, se manifiesta una grave enfermedad. Saroyan se niega a ser atendido.

Al año siguiente, en su lecho de muerte se despide del trapecio volante de la existencia con una frase que debería figurar junto a las clásicas “luz, más luz” de Goethe, “denme mis anteojos” de Pessoa, o “un cigarrillo por favor, sería el último” de Svevo: “Este es el momento más hermoso de mi vida… y de mi muerte.” ~

(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.