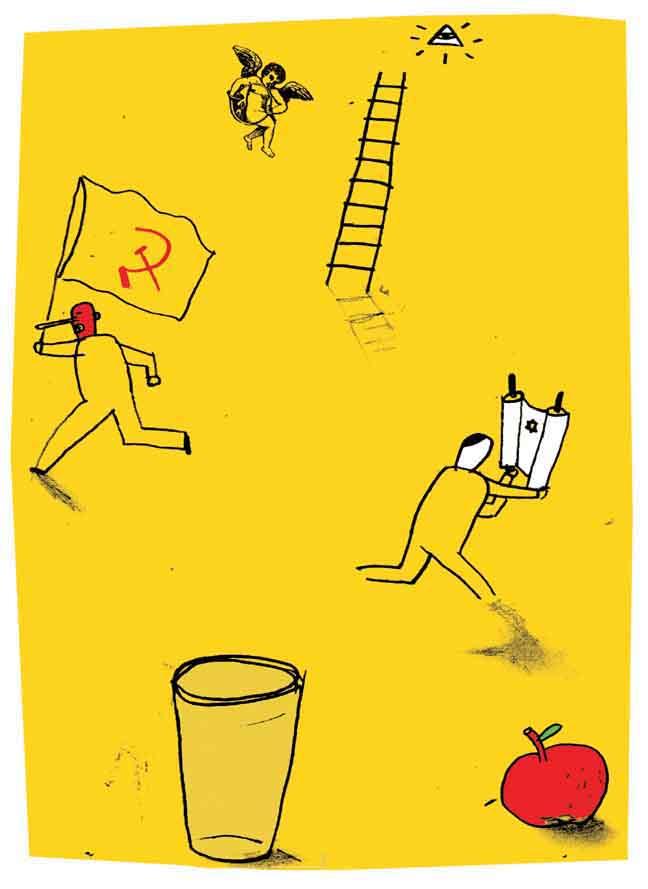

La novela The Counterlife, de Philip Roth, concluye con una carta de Nathan Zuckerman a su mujer. Después de observar que “Inglaterra ha hecho de mí un judío en tan sólo ocho semanas, lo que, bien pensado, podría ser el método más indoloro”, Roth, con su habitual ironía, pone las palabras de nuestro epígrafe en boca de su personaje, epítome del judío neoyorquino y a un tiempo contemporáneo avatar del judío errante, es decir, el judío de la Diáspora. “Un judío sin judíos, sin judaísmo, sin sionismo, sin judeidad, sin templo ni ejército o siquiera una pistola, un judío ostensiblemente sin hogar, tan sólo el objeto a secas, como un vaso o una manzana”.1 En su contexto inmediato (la carta a su mujer en la que Zuckerman evoca su experiencia británica), esta definición pretende ser la del judío que lo es en virtud de la mirada del no judío: el judío alienado, el judío que debe su condición de judío a la perversa perseverancia del antisemita,2 o, si se prefiere, el judío-objeto. En el más amplio contexto de la novela, en cambio, la definición se tiñe de los matices del siempre inalcanzable ideal del parvenu, como Hannah Arendt designaba al judío de la Diáspora asimilado, del que se sirvió para establecer un vívido y magistral contraste con el schlemihl y el paria.3 Definición irónica la de Roth, ya que apunta a una aporía que además, como las muñecas rusas, incluye la causa y uno de los efectos del antisemitismo: la antaño deliberada destrucción de la común humanidad del judío, condenado siempre a ser más o menos que un hombre, deviene en la obligación existencial y moral del judío de definirse a sí mismo negativamente y por sustracción, so pena de verse rechazado por las sociedades occidentales liberales convertidas al laicismo después de siglos de cristianismo militantemente antisemita.

El judío perseguido, segregado y masacrado a lo largo y ancho de la historia de Occidente es por fin hoy, después del cataclismo absoluto de los campos de exterminio europeos, aceptado por sus verdugos de ayer, pero con una condición, y no una condición cualquiera: que ostensiblemente renuncie a su judeidad. De ningún otro pueblo, de ninguna otra cultura, de ninguna otra comunidad unida por una memoria, una religión o una lengua compartida se exige lo que se sigue exigiendo del judío: que se limite a ser un individuo cuya memoria, religión o lengua sean solamente un conjunto de rasgos personales con solución de continuidad colectiva, exactamente como el color del pelo o la estatura. Desde cierto ángulo, se trata sin duda de un progreso: el judío ha obtenido al fin el derecho de no ser perseguido, discriminado y masacrado individualmente en tanto que judío. En realidad, esta aparente mejoría de su condición encubre una real asimetría. En efecto, ¿qué dice nuestra doxa postshoá, la doxa de los derechos universales del hombre? Que todo individuo, aun el judío, puede y debe poder aspirar a que su individualidad —su humanidad esencial— sea respetada y no violentada, y asimismo que todo individuo puede y debe poder aspirar a ser respetado y no violentado en tanto que miembro de una comunidad a la que le unen los citados lazos. Mas en el caso del judío y sólo del judío, esta segunda aspiración queda automáticamente alterada por la restricción de que pueda y aun deba manifestarse su condición únicamente en aquellos ámbitos colectivos o nacionales preexistentes en los que se haya normativizado la voluntad de respetar y no violentar la individualidad del judío. En otras palabras, un judío puede serlo y a la vez ser francés o inglés o español, pero no se aceptará como legítimo el que el judío ejerza por su cuenta ese peculiar derecho que ha hecho posible que Francia, Inglaterra o España existan como entidades colectivas.

La ironía de Roth pone así el dedo en la llaga de una auténtica aporía que afecta no sólo a la concepción que el judío tiene de su propia identidad, sino a la naturaleza misma del antisemitismo. Porque así como al judío de hoy ha acabado el no judío por perdonarle la vida a condición de que renuncie a serlo colectivamente, el actual antisemita comprende que no puede seguir derivando de la teología católica medieval o las doctrinas racialistas del siglo XIX una justificación ideológica a su antisemitismo, pero en cambio sí puede apelar a la racionalización histórica de que el judío es cualquier cosa menos un pueblo y que por ende no puede ser legítima tal cosa como una aspiración nacional judía.

Llama la atención el hecho de que los paladines de este renovado antisemitismo no se muestren en absoluto conscientes de la raíz filosófica que sustenta esta particular forma de mitificación de la historia, y no deja de ser revelador del desprestigio en el que ha caído el marxismo el que, pese a ser en las filas de la izquierda donde se reclutan los más fervientes contendedores de la idea de una entidad colectiva judía, ninguno de ellos se reclame del antiguo credo para apuntalar la nueva ideología antisemita. Marx no podía admitir en su lectura de la historia que la religión pudiera ser un factor tan determinante como los factores socioeconómicos, y como era nociva para la coherencia de su sistema la aceptación de que la dialéctica de la persecución pudiera tener origen y causas religiosos, inventó nada más y nada menos que una excepción histórica, un pueblo-clase —los judíos—, para explicar la dominación y persecuciones antisemitas. En esta óptica, si hay antisemitismo es porque existe —porque preexiste— un “problema judío”, divorciado además de la “cuestión religiosa” que lo engendró. “Aceptar que la plataforma del antisemitismo es una supuesta y mítica entidad denominada cuestión judía implica conclusiones que todo buen amigo de los judíos no ha dejado de sacar siempre que se le ha presentado la ocasión. Por ejemplo: que dejen los judíos de serlo y desaparecerá el antisemitismo. Es el inteligente razonamiento que propone el suicidio como infalible remedio para el dolor de cabeza.”4

Proteica y caprichosa ideología la del antisemitismo, de la que actualmente nadie en las filas de la izquierda occidental más civilizada osa reclamarse, pero cuya muerte, como la del dios nietzscheano, van estos augures blandiendo cual arma contra los infieles en cuanto a alguien se le ocurre denunciar la quema de una sinagoga en Francia o demostrar, pruebas al canto, que la fenecida divinidad ha conocido un virulento renacer en la prensa, la televisión y las escuelas de los países árabes. La vulgata de nuestra izquierda reza que, si acaso, sólo subsiste el antisemitismo en las orillas más primitivas y extremas de la derecha. Pero reconozcámoslo: reconforta comprobar que el buen izquierdista de hoy, que a tantas fábulas ha tenido que resignarse a renunciar (a la utopía de una paradisiaca sociedad sin clases, a la teoría de la transmisión genética de los caracteres adquiridos, a la superioridad de la economía planificada ante el capitalismo), al menos permanece fiel a los más primitivos y extremos métodos de intimidación ideológica de sus mayores. Dos de ellos han vuelto a ponerse de moda en las mejores pasarelas de la izquierda española: la demonización política y la negativa sistemática a refutar los argumentos del adversario ideológico. La demonización política, consecuencia de una aplicación férrea de la táctica según la cual conviene ocultar la verdad para no darle armas al adversario, saca su tridente a relucir en cuanto se aborda sin anteojeras políticamente correctas el conflicto israelo-palestino. En cuanto a la segunda forma de matonismo ideológico —una variante, en realidad, del clásico “ninguneo”—, su sesuda aplicación acaba prohijando bizarros entes metafísicos, en los que la réplica a un argumento razonado y aun debidamente ejemplificado se convierte en el comentario de un texto y unas intenciones perfectamente inexistentes, en cualquier caso explícitamente ausentes del anatematizado texto sometido a refutación.

Una muestra de la aplicación de estos dos métodos la tuvimos los perplejos lectores hace unos meses, poco después de la publicación en España del libro La nueva judeofobia,5 de Pierre-André Taguieff. El libro de Taguieff parte de una constatación, que pretende y logra sustanciar razonadamente: la de que hoy en día vuelve a ser posible en un país como Francia atizar el secular odio a los judíos, utilizando como caballo de Troya un antisionismo histérico que tiene su origen en la sistemática deslegitimación de Israel en el mundo árabe. Conviene señalar, de paso, otro nihil novum, ya que el concepto de “judeofobia” funciona similarmente al de “neoantisemitismo”, acuñado también en Francia hace 25 años6 para analizar el brusco giro antiisraelí emprendido por la izquierda en este país después de la Guerra de los Seis Días. Giro que reflejaba, como la Luna refleja la luz del Sol, el que había dado la Unión Soviética, país que fue el mayor puntal y apoyo de los aborrecidos sionistas en el momento de la creación del Estado de Israel y en la siguiente década, y mucho más decididamente de lo que lo fueron los Estados Unidos de Truman y Eisenhower. ¡Pero cómo puede ser! ¿Acaso no es Israel, desde su ilegítima creación, resolución de Naciones Unidas mediante, el brazo militar y colonialista del imperialismo gringo en Medio Oriente? Pero no le pidamos peras al olmo: como el sano comunista de ayer, el izquierdista de hoy no duda un instante en ocultar la historia o rescribirla para adaptarla a las conveniencias tácticas del momento. Y como no le tiembla la mano a la hora de hacerlo, le resulta perfectamente irreprochable ocultar sistemáticamente, no sólo a qué correspondía bajo el imperio otomano y después bajo el mandato británico la entidad histórica llamada Palestina, ni que los judíos no llegaron a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial para vengarse en los árabes de lo que les habían infligido los europeos, sino también y más recientemente, por ejemplo, el papel desempeñado por los países árabes vecinos de Israel en la perduración de la condición de parias refugiados de sus amadísimos hermanos palestinos, o el papel que ha jugado Arafat en la preparación y desencadenamiento de la segunda Intifada, siempre, claro está, en pro de los intereses del pueblo que dice representar en exclusiva.

Sólo si se tiene muy presente esta forma de ceguera à la carte, tan característica de la izquierda antiisraelí, alcanzará a comprender quien no sufra de deliberada amnesia selectiva por qué lo que tan sólo ayer era anatema (los puntos del plan “Paz por Territorios” sometidos por el equipo de Barak a la dirigencia palestina en Camp David, los parámetros Clinton, las negociaciones de Taba) de repente hoy se ha vuelto al menos retóricamente promovible (el plan de Ginebra). En este último caso, como quien se opone al plan de Ginebra, que retoma punto por punto el anatematizado de Camp David, es Sharon (“el nazi-fascista Sharon”, como reza el eslogan de moda, carente por supuesto de intención alguna respecto de las resonancias que tales epítetos puedan tener para los judíos), pues conviene apoyarlo. ¿Pero cómo no sospechar al menos, después de haber asistido a la campaña denigrativa que acompañó Camp David, que bastaría con que el rais rechazara el plan de Ginebra para que sus actuales defensores, en un abrir y cerrar de ojos, descubrieran en él lo mismo que decían ver en su hermano gemelo: la enésima y pérfida conspiración del Estado de Israel destinada a seguir privando a los palestinos de su legítimo derecho a una patria y un hogar? ¿Y cómo sorprenderse, después de asistir un día sí y otro también al milagro de la ocultación del sol con un solo dedito que con empeño digno de mejor santidad prodigan los opinadores de la prensa española, de que puedan leer en el libro de Taguieff no lo que dice sino lo que conviene suponerle que insinúa? Extraordinariamente, en el único comentario crítico extenso (bueno, maticemos: un folio y medio) que la siempre audaz y original prensa local ha dedicado a este libro, descubrimos que dicha obra es apenas un ejemplo más del pensamiento occidental post-11 de septiembre, y que Taguieff es culpable del peor crimen para un relativista histórico: el de suponer que “nuestros valores” son “universales”.7 He aquí una muestra de “réplica a un argumento razonado y aun debidamente ejemplificado” convertida en “el comentario de un texto y unas intenciones perfectamente inexistentes, en cualquier caso ausentes del anatematizado texto sometido a refutación.” Lo que interesa, claro está, es no entrarle al trapo al texto y a lo que sí dice, porque hacerlo permitiría al desprevenido lector hacerse así sea un atisbo de idea del tamaño y color del mismo. Ello permite ocultar que el propósito de Taguieff es el que es: denunciar el reflejo condicionado, hoy perfectamente normalizado, que conduce al antisionista de izquierdas a dar por buena la equiparación entre sionismo y racismo e Israel y apartheid, y de ahí a deslizarse, suave o abruptamente, qué más da, por la vertiente que hace ya tiempo descendieron los propagandistas antisionistas en el mundo árabe, para desde esa sima dedicarse, entre otras menudencias ideológicas, a proclamar urbi et orbe la nunca oída tesis del complot judío, repitiendo los mismos tropos y el mismo ethos de los Protocolos de los Sabios de Sión, si acaso aggiornati a la moda, no “post-11 de septiembre” pero sí “post-Auschwitz”, y aderezados con la ya ritual acusación de ser en realidad los judíos, al menos en su versión colectiva, los perpetradores de un “genocidio” y un “holocausto”.

La cuestión no está en dictaminar si hoy en día hay o no hay antisemitismo en España (o Francia). ¿Acaso es una cuestión refutable el que hoy en día haya racismo en España (o Francia)? Por lo demás, no deja de ser sospechoso que el izquierdista antiisraelí niegue con tanto ardor la existencia de manifestaciones antisemitas. Más aún: a quien ose afirmar que hay antisemitismo en la sistemática contaminación del discurso antiisraelí por términos tales como “nazi”, “holocausto” o “solución final”, utilizados para caracterizar las políticas de los sucesivos gobiernos israelíes, la respuesta también condicionada y automática es que quien tal cosa afirma no puede sino ser un agente sionista al servicio de Sharon. De nuevo, nihil novum: basta con ejercitar un poco la memoria para recordar aquellos tiempos felices en los que la demonización política era el pan nuestro de cada día, distribuido generosamente por los turiferarios del hombre nuevo a los “lacayos del capitalismo” y otros “agentes de la CIA”. Finalmente, no hace falta convertirse en un sesudo psicoanalista para comprender el sentido de tanta denegación ofuscada. No hay antisemitismo en Francia, a pesar del aumento espectacular de los actos de agresión contra judíos franceses en los dos años inmediatamente posteriores al desencadenamiento de la segunda Intifada.8 Por descontado, no hay ni puede haber antisemitismo en España, país en el que además ni siquiera hay judíos (¿qué pensarán los 25 mil judíos españoles al oír afirmaciones como ésta?). Tampoco había antisemitismo en España en 1979, cuando después de un pase en televisión de la serie de Leon Uris sobre la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ciudadanos interpuso una demanda por racismo contra la cadena de televisión que la había programado, indignados porque la serie en cuestión “ponía excesivo énfasis en las matanzas colectivas de judíos en campos de concentración nazis”, y exigiendo que las reparaciones a las que diera lugar la sentencia fueran donadas a los refugiados palestinos.9 Y por descontado, no hay antisemitismo en Europa, donde un reciente Eurobarómetro confeccionado por la Dirección General de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea nos revela que 59% de los europeos hacen de Israel el país más peligroso para la paz mundial. No parece ser mero fruto del azar el que los encuestados sitúen en la lista de quince países que les fue sometida (¿por qué quince, es acaso una cifra mágica?; ¿el papel del impreso no daba para más?; ¿y por qué esos quince precisamente?) a Rusia en antepenúltima posición. Las dos salvajes guerras en Chechenia son escasamente percibidas como un peligro para la paz mundial, basta que lo sean para los chechenos. Y el azar no parece tener nada que ver en ello, en efecto, si consideramos un instante la cobertura por los medios de comunicación de lo que sucede a diario en Ramala y Gaza o en Jerusalén y Haifa y lo que sucede también a diario en Grozny y alrededores (¿qué sucede exactamente?, ¿cuándo fue la última vez que vimos a un reportero comentando la situación in situ?).

Por todo ello, y por unas cuantas razones más que por obvias limitaciones de espacio han de quedarse en el tintero, la frase de Philip Roth puesta en epígrafe sigue teniendo una preocupante vigencia. ¡Ah, por qué los judíos no aceptan de una buena vez ser tan poco ofensivos como un traslúcido vaso, como una humilde manzana…! Quizá porque al punto, “¿Humilde has dicho?”, se oye muy a lo lejos, sin que podamos asignarle un origen preciso a la voz que pronuncia esas palabras, quizá sólo sea nuestra conciencia, pero al cabo el susurro se amplifica y ahora, con toda claridad, nos llega el viejo discurso, un poco gastado pero tan eficaz como antaño.

“¿Humilde has dicho? ¿Estás ciego o qué? Es un disfraz, otro más. Sin nariz ganchuda, sin rabo demoniaco, es cierto, pero disfraz al cabo, más peligroso que aquel de antaño porque con éste busca pasar desapercibido. Pero fíjate bien, tarde o temprano algo los delata, puede ser un detalle anodino. ¡Y qué detalle, una manzana, nada menos! ¡La Manzana! La Inocencia en el Jardín, pervertida por el Maligno; la Tentación; la Caída; y después, mucho después, cuando el Hijo de Dios vino a redimirnos de aquella Manzana pérfida, de nuevo el Mal, pero esta vez absoluto: la traición y el asesinato de Dios, el crimen imperdonable, inexpiable por los siglos de los siglos…

“¿Cómo, qué dices? Ah, que no eres creyente. Bueno, eso es lo de menos. Fíjate bien: una manzana. ¿La ves ahora? El gusano, el fruto podrido. ¿Qué haces con una manzana podrida? La apartas de las otras manzanas para evitar que las contamine y que las manzanas sanas se pudran a su vez… ¡Vaya por Dios, otra interrupción! ¿Qué dices ahora? ¿Que no te gustan las manzanas al horno? ¿Y cómo que pobre manzana? ¡Esto es el colmo! ¡El victimismo de las manzanas podridas! ¡Qué lata! ¿Es que no sabes nada de nada, habrá que enseñártelo todo?

“Presta atención, a ver si ahora lo entiendes: ¿ves ese rincón de la Tierra llamado Palestina? Pues ahora ya sabes qué sucede cuando dejas que varias manzanas podridas se junten: el Mal, de nuevo el Mal. Y con todos los agravantes, el menor de los cuales no es que se hayan empeñado en volver al escenario de sus primeros y más atroces crímenes… ¡Ah, por fin, me tranquilizas! Ahora sí lo has comprendido…” ~

(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).