Empezó al año siguiente de nuestra última mudanza, en la primera Navidad que celebramos en la casa treinta y nueve de la calle San Antonio.

Los años anteriores habían atestiguado el peculiar peregrinar de mi familia: cada tantos meses nos mudábamos de casa y de colonia.

Entonces no entendía,ni yo ni mis hermanos, que estábamos huyendo.

Esa primera Navidad sonó el teléfono a las siete de la noche, papá alzó la bocina, dijo Bueno y se quedó luego en silencio, mientras sus ojos le gritaban a mamá: Nos ha encontrado.

Tras un par de minutos, papá soltó el auricular, avanzó cinco, quizá solo cuatro pasos, cogió a mamá por la cintura y la arrastró al jardín hablándole al oído.

A través de la ventana, mis hermanos –les llevo dos años y medio a los gemelos– los miraron discutiendo y manoteando. Yo, en cambio, no logré dejar de ver la alfombra azul marino y la bocina del teléfono, cuyo número aún recuerdo: cinco noventa y tres sesenta y cinco veintiséis.

No recuerdo, en cambio, qué fue lo que pasó esa primera Navidad cuando papá y mamá volvieron a la sala.

La segunda y la tercera Navidades que pasamos en la casa de la calle San Antonio, una casa emplazada entre un baldío tomado por migrantes oaxaqueños y una vieja estación de policía, se repitieron los sucesos que he contado.

Sonó el teléfono a las siete. Papá alzó la bocina. Mamá salió al jardín con él asido a su cintura. Mis hermanos se asustaron al mirar que discutían y arrastré yo las pupilas sobre el suelo, evocando al ver la alfombra y la bocina el hundimiento del Titanic.

Como debió pasar el primer año, tras el momento que emborrona mis recuerdos, tras discutir, papá y mamá volvían a la sala y en silencio clausuraban las ventanas y las puertas de la casa una tras otra.

Echados todos los candados, unos candados color plata que brillaban como esferas, papá subía a su cuarto y mamá nos preguntaba: ¿Quién desea encender el árbol?

Tras conectar las cuatro series luminosas y apagar un par de luces que después volvía a encender arrepentida, mamá ordenaba: Siéntense en la sala, y se marchaba a la cocina, donde en silencio clausuraba otras ventanas y otra puerta.

Obedientes, los gemelos se sentaban en la sala mientras yo iba a la escalera, ansioso de escuchar los pasos de papá, pero escuchando los sonidos que bajaban de su cuarto: conocía bien esos ruidos, esas voces de metales, esos ecos acerados.

Cuando papá por fin bajaba de su cuarto aparecía fingiendo: Aquí no ha pasado nada. Pero ni él ni mamá ni los gemelos ni yo éramos los mismos tras mirar el bulto en su cintura que en la tarde al repetirnos: Hoy nopuede sucedernos.

Hoy no puede sucedernos se volvió el lema navideño de mi casa, una casa a espaldas de la cual corrían un río de aguas negras y unas vías abandonadas.

Propiedad de una ornitóloga alemana, la casa de la calle San Antonio, frente a la cual vivían dos niñas que no vi más que a través de sus ventanas, había sido provista de enormes vidrieras que permitían ver el jardín y buena parte de la barda.

Gracias a estas vidrieras, tras la cuarta Navidad papá cambió la narración de sus temores, aunque quizá sería mejor decir: de mis temores.

En lugar de ir al jardín, volver de ahí con mamá y subir después hacia su cuarto, papá soltaba la bocina, se encogía adentro de su ropa, daba vueltas por la casa, escogía al azar una ventana y se volvía un muñeco inflable.

Lo único que hacía papá a partir de entonces, mientras sus ojos divagaban por la barda y el jardín de aquella casa, era narrar las excepciones: Ha caído un ave al suelo,Se ha fundido otra farola,Ha estallado un fuerte ruido, Ha empezado una tormenta.

Convertido en un segundo inflable observaba yo a papá y, sin atreverme a preguntárselo en voz alta, me decía: ¿Por qué tienes que cogerlo cuando suena… por qué no dejas que suene sin cogerlo?

Como si él hubiera escuchado las preguntas que en silencio yo me hacía un año antes: ¿Por qué tienes que cogerlo cuando suena… por qué no dejas que suene sin cogerlo?, en la quinta Navidad que celebramos en la casa de la calle San Antonio, papádijo: Hoy no quiero contestarle… no voy hoy a contestarle.

Tampoco quiero que seas tú la que conteste, añadió papá observando el cuerpo de mamá en movimiento y luego dijo, pasados dos segundos: No conteste nadie esa llamada… no alce nadie ese aparato.

No conteste nadie esa llamada… no alce nadie ese aparato: tras decir estas palabras, papá sumió el espacio en un silencio entrecortado únicamente por los tonos del teléfono y los ruidos que los dedos de mamá hacían al tronarse.

Cuando el teléfono calló,mamá dejó en paz sus dedos, un gemelo estornudó y volteé yo a ver el cuerpo de papá que, atravesando el comedor y deteniéndose en la enorme vidriera, volvió a hablarnos: Tendrá hoy que presentarse… ya no puedo soportarlo.

Tampoco quiero que se queden ami lado… que tengamos todos que pasarlo, soltó papá una hora más tarde, mientras mamá seguía inventando juegos en la alfombra azul marino con nosotros.

¿Qué quiere decir: tengamos todos que pasarlo?, preguntó mamá parándose de un salto: ¿Que los saque de esta casa?, insistió apurando el ritmo de sus piernas: ¿Que los saque de este sitio?, remató en voz muy baja tras llegar a la ventana.

Intercambiando unas palabras que no pude ya escuchar, papá y mamá, que de repente repetían la escena del jardín adentrode la casa, tomaron esta decisión inevitable y a la vez inesperada: cambiar la Navidad de escenario, separar de forma arquitectónica los miedos y deseos de mi familia.

Para la sexta Navidad, cuando el teléfono sonó, papá cruzó el espacio y eligió su vidriera, los demás ya habíamos subido hacia su cuarto, cuya puerta se podía cerrar con llave.

La cama de papá y mamá fue ese año mesa navideña, y la palma que ella mal cuidaba el árbol luminoso frente al cual mis dos hermanos y yo mismo imaginamos: No ha subido porque quiere sorprendernos… debe estarse disfrazando para traernos los regalos.

Pero papá, aunque nosotros lo negáramos diciendo Debe estarse disfrazando para traernos los regalos, aguardaba en su ventana la llegada de ese hombre que a pesar de haberse retrasado ya seis años podía en cualquier momento presentarse.

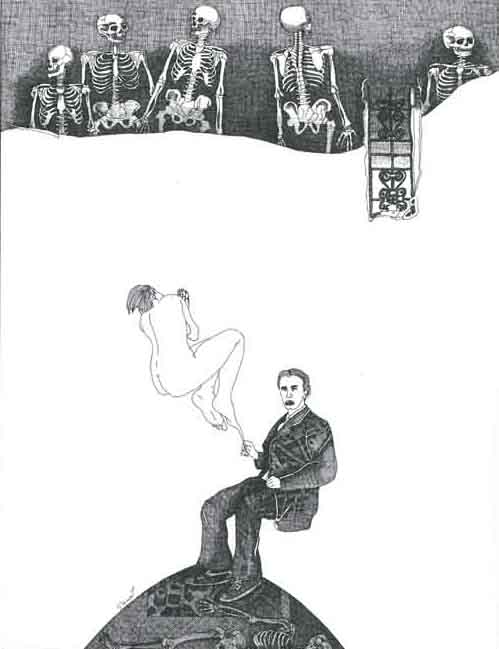

Será este año el que sí venga, repetía papá todos los años, parado frente a alguna vidriera, al mismo tiempo que en silencio –esto lo supe años más tarde– recordaba su pasado: ese tiempo del que hablaba únicamente cuando ya estaba borracho, ese tiempo en que a otros hombres traicionó para él salvarse.

Los hombres que papá había traicionado no lo perdonaron a pesar del paso de los años y uno de ellos –comprendí también años más tarde– era elhombre que llamaba a nuestra casa, una casa que además de ventanales tenía techos de doble altura en ambos pisos.

Para poder subir a la planta alta de la casa de la calle San Antonio había que usar una escalera de madera, vieja y con forma de espiral, queabandonó tras irse la ornitóloga alemana y que crujía bajo los hombres y mujeres que pisaban sus peldaños color carne.

Al igual que la escalera, el resto de los muebles de la casa que rentamos doce años parecían haber sido robados de una casa de montaña: todos eran de madera, parecían todos muy viejos y apestaban todos a humo, agua estancada y hierbas muertas.

Así olía, por ejemplo, la pequeña mesa en la que estuvo todos esos años que vivimos en la casa de la calle San Antonio el teléfono marrón con cable en rizo que hacía estallar nuestros deseos: Por favor que hoy no nos llame.

Por favor que hoy no nos llame, que no venga él a buscarte: la segunda parte del deseo que para entonces yo escribía en las cartas que mandaba en globo al Polo Norte habría solo de cumplirse un par de años.

Los dos años que el ritual de mi familia quiso ser solo rutina: el teléfono sonaba, papá elegía una ventana, subíamos los demás a la otra planta, encendíamos la palma disfrazada, cenábamos encima de la cama y jugábamos después sobre la alfombra.

Cansados de jugar cambiábamos de cuarto, nos metíamos en las colchas, corría mamá un palmo la cortina que colgaba a medio metro de mi cama, se sentaba sobre un banco, sacaba la mirada hacia la noche y nos decía: Quédense dormidos si aún quieren sus regalos.

Acostados en un mismo colchón, mis hermanos se dormían casi de golpe mientras que yo no conseguía cerrar los ojos ni tampoco los oídos: Quédate dormido y no aparezcas, repetía mamá sin darse cuenta de que estaba murmurando.

En las horas que sufría antes de dormirme solo podía contar un par de cosas: las hebras y partículas de polvo que, frágiles y lentas, como veleros que no ven llegar el viento, atravesaban la frontera luminosa que caía de la ventana y dividía en dos mi cuarto.

Y las cosas que creía que mamá estaba observando: cuatro árboles frutales, dos bancas de acero, una cisterna mal cerrada, tres pinos enormes, una barda de ladrillos, cuatro techos de hojalata, seis faroles encendidos, dos faroles apagados, un trineo con sus renosy once postes.

Quédate dormido y no aparezcas: en la novena Navidad que celebramos en la casa de la calle San Antonio dieron las siete y cinco y el teléfono aún no había sonado.

Quizá no sepa la hora, soltó papáa las siete y cuarto, apoyando la cabeza en el respaldo de su silla y dejando que sus brazos y sus piernas escurrieran como trapos. O tal vez ya no le importa, añadió a las siete y media, tensando nuevamente el cuerpo: Quizá no quiera llamarme.

Cogiéndoselos ojos y la frente, tras media hora de decírselo en silencio, papá soltó: Así me llama todo el tiempo, y apretándose la cara, como queriendo exprimirse los temores y el pasado, añadió entonces gritando: Así soy solo su amenaza… así soy solo lo que hice.

Así soy solo lo que hice… Hoy no va a venir tampoco… Tampoco hoy pasará nada… Nada peor que esto, gruñó papá a las ocho y media, repitiendo enloquecido las palabras que lo habían ya secuestrado: Así soy solo lo que hice… Hoy no va a venir tampoco… Tampoco hoy pasará nada… Nada peor que esto.

Escuchando la retahíla que papá no conseguía dejar entre sus labios, una retahíla a la que había en algún punto sumado: Hoy no tendrá que ir nadie al cuarto, yo pensé en silencio: Será este año el que aparezca… vendrá hoy mismo él a buscarlo.

Quédate dormido y no aparezcas: tan desconfiada como yo, mamá volvió a su plegaria viendo en la ventana de la sala las mudanzas del paisaje: el trineo de otros años ya no estaba, los techos de hojalata habían sido arrancados, la cisterna había sido arreglada.

Hay una luz sobre la barda, gritó mamá a las nueve de la noche y papá corrió a su lado, ocultando las palabras que había estado diciendo y haciendo uso de estas otras: ¿En qué barda… cómo que una luzsobre la barda?

Los gemelos se volvieron a mirarlo y giré yo el cuello ochenta grados: más allá de nuestros padres, a través de la ventana y de las ramas de los árboles frutales que sembrara la ornitóloga alemana, había dos halos bailando.

Es la estación de policía, aclaró papá calmando los latidos de mi pecho y luego dijo, volteando a ver el rostro de mamá: Mejor sí vayan al cuarto… a lo mejor este año viene.

Mamá alzó los platos y cubiertos, levantó luego el paquete de colores y las hojas que rayaban los gemelos, echó a andar a la escalera y brincó asustada: sonó el timbre de la casa de repente.

Tras un par de minutos de silencio, el viejo timbre que imitaba el himno musical de la República Alemana volvió a sonar en la cocina y papá ordenó gritando: ¡Yate dije: llévalos arriba… qué hacen todavía aquí abajo!

Cuando entramos en su cuarto, mamá cerró la puerta echando llave y corrió luego a la ventana, donde jaló con las dos manos la cortina.

A través del vidrio vimos todos a papá ir hacia la puerta de la calle y también a través de este lo escuchamos preguntando: ¿Quién está allá afuera?

Pero las palabras de papá no hallaron respuesta.

¿Quién está allá afuera?, preguntó papá otra vez, y otra vez volvió a quedarse sin respuesta.

Entonces vimos que papá desesperaba, daba vueltas, abría y cerraba tres veces la puerta, recorría luego el jardín, después el largo de la barda y volvía al final a casa.

¿Quién está allá afuera?, repitió papá una hora más tarde, cuando volvió al jardín entonces anegado por la lluvia: el timbre de la casa había sonado nuevamente.

¿Hay o no hay alguien afuera?, rogó papá bajo la lluvia un instante antes de callarse y extraviarse bajo el ruido de las gotas que nosotros escuchábamos ahogadas por el vidrio.

Cuando la lluvia se volvió un aguacero, al ruido de las gotas se sumaron los dos chorros que escupían los desagües y los truenos que estallaban en el cielo.

Fue imposible entonces entender si lo que oíamos en la calle y en la entrada de la casa era una voz o varias voces.

Cuando escampó se habían dormido los gemelos, mamá seguía llorando y yo tenía metida la cabeza adentro de mi ropa.

Limpiando con el dorso de una mano el cristal entonces empañado, mamá sacó otra vez los ojos al jardín, pero antes de poder ver cualquier cosa se quedóviendo la noche: siempre que caía un aguacero la luz se iba en la colonia Providencia.

¿Por qué no bajas a ver qué ha sucedido?: soltó mamá cerca de mi rostro, tras sacarme la cabeza de la ropa y agarrarme firmemente los dos brazos.

A pesar de que pisaba los peldaños con cuidado crujía bajo mi cuerpo la madera y crujía también mi cuerpo al pisar cada escalón de la escalera que había dejado la ornitóloga alemana.

Después del último escalón pisé la alfombra y olvidé dónde me hallaba: la luz no había vuelto y no podía ver el espacio ni las cosas que lo llenaban.

Escuchando el ruido de los chorros que caían de los desagües recordé entonces dónde estaba y giré el rostro en redondo.

Guiado por los halos que bailaban aún sobre la barda avancé varios pasos cortos y llegué así a la ventana de la sala, donde a pesar de la penumbra vi cien gotas adheridas sobre el vidrio.

Poco a poco otros sonidos fueron asomándose en el ruido de los chorros: silbaba el viento entre las hojas de los árboles más altos, un adorno de cristales rebotaba en la ventana, una puerta se azotaba en algún sitio y un sollozo se arrastraba sobre el suelo.

Igual que se había ido: de repente, la luz volvió a alumbrarlo todo y a través de la ventana empapada y empañada por la niebla vi la forma de un hombre en el jardín de nuestra casa.

Precipitando el ritmo de mis pasos salí y eché a correr hacia el lugar donde papá estaba ovillado.

A medio metro de papá, mis dos piernas detuvieron su carrera y en mi pecho algo también de pronto se detuvo.

Alzando la cabeza, papá preguntó entonces –o por lo menos esto fue lo que entendí que preguntaba–: ¿Lo han oído… también ustedes lo han oído?

Cuando papá volvió a bajar el rostro al suelo, yo volví los ojos a la casa: tras la ventana de su cuarto, dondeel reflejo de los halos todavía estaba bailando, observé, como en otra dimensión, las manos de mamá desempañando nuevamente el vidrio.

En los minutos que siguieron, mientras papá se hundía en un silencio que duraría varios años, mamá siguió peleando con la niebla que hacía ya varias Navidades había entrado en la casa de la calle San Antonio. ~

(ciudad de México, 1978) es escritor y politólogo. Ha publicado la colección de relatos Arrastrar esa sombra (Sexto Piso, 2008) y la novela Morirse de memoria (Sexto Piso, 2010).