Nunca reparé demasiado en Glenda Denis hasta el mediodía en que, desde su fila justo junto a la puerta del salón, me llamó para hacerme una petición extraña:

—Quiero que me pintes algo —dijo su voz que ya he olvidado con el paso de los años.

A lo que se refería era a los dibujos que ese abril le había yo hecho con un juego de plumones de colores al aburrido vacío de mis tenis. La ilustración con serpientes, máscaras rojas que te sacaban la lengua, una botella con un mensaje adentro, y unas rosas carnívoras con tallos enormes y sinuosos no había sido con intención alguna, sino sólo por aburrición, mientras los días de la secundaria parecían repetidos, calcados de tantos otros en la escuela de día. Nunca pensé que alguien quisiera tenerlos para sí. Pero Glenda Denis los solicitó desde su asiento al que yo nunca miraba, un mediodía cualquiera, cuando el sol entraba por cada ventana, hirviéndonos en nuestras propias hormonas.

—Pero, ¿dónde? —le respondí viendo que traía unos zapatos negros de hebilla. Su madre le escogía la ropa.

Y Glenda Denis se quitó el suéter beige y dejó al descubiertos sus hombros. Tomó su bolígrafo rojo y me lo extendió. Como a punto de inyectarla, estrujé aquel brazo pálido y sentí su tibieza. Comencé a tatuarle una rosa con espinas abriendo surcos entre sus imperceptibles vellos rubios. Fue hasta que mi mirada subió hacia su cara que me di cuenta de lo que ocurría: Glenda se había ruborizado.

Entonces fui yo el que empezó a sudar.

Las largas vacaciones de Semana Santa llegaron en medio de preparativos para irnos a Acapulco. Pero esta vez yo no era el más entusiasta. Había encontrado el único sentido de despertar temprano para ir a una escuela cuando se tienen catorce años: saludar a Glenda. Ella era errática: algunas veces se echaba a correr en la escalera, riéndose de evadirme, otras se acercaba para darme una carta absurda mojada con el sudor de sus manos, alguna otra se dejó besar en los talleres de dibujo. Pero cuantas veces traté de desabotonar la ropa que su madre le escogía cada noche, ella se resistió haciéndome su perseguidor. Tras algunas semanas, el avance era poco, y las corretizas demasiadas. Pero durante las largas dos semanas de vacaciones, lo que alguna vez me conformó —mirarla—, se convirtió en imposible.

Llegamos a Acapulco después de un infernal viaje en el que el Valiant 72 de mi padre se descompuso tantas veces que hubiera sido mejor idea hacer el viaje en burro. Al llegar al hotel, en la zona vieja, el Copacabana, todos estábamos de pésimo humor. El lugar resultó una pocilga sin televisión y con un aire acondicionado que rugía, tosía y silbaba. Si querías domir, te asabas. El insomnio se canjeaba por aire fresco. En cuanto a la comida, había de todo para nosotros los chicos, pero mis padres parecían haber perdido el apetito. No lo entendí sino años después: se hablaba de la “abundancia” del petróleo pero mis padres, más bien, pasaban por una etapa —que resultó no tener final— de escasez. A los catorce pensé que el calor les había inhibido el apetito.

Fue por un capricho de mi hermano grande que fuimos llevados al lobby del Fiesta Americana. Mientras compraba una revista Monster cuya portada era un gigantesco Frankenstein, miré hacia un salón contiguo, con una gruesa alfombra roja, en el que se desarrollaba un juego de bingo. Y ahí, con la cabeza entre las manos, apareció Glenda.

—Voy a saludar a alguien —le avisé a mi madre.

Fui hasta ella, llevado quizás por la valentía de estar en un lugar que no era la escuela y ella, subiendo la cabeza, se volvió a ruborizar. Su familia estaba compuesta por un padre obeso, de bigote, que, con un puro en la mano, trataba de agradar a una mesera en minifalda. Por una madre que me miró de reojo y que sólo dijo:

—Bonita camisa.

Y una hermana chica que jugaba a esconderse debajo de la mesa y a contar, de un montón a otro, fichas de bingo. Hasta ahí llegó mi propia familia. Y se hicieron las presentaciones.

—¿Estás en este hotel? —me preguntó Glenda.

—No —se adelantó mi madre—, estamos en el Hyatt.

—Copacabana —corregí.

Vino el silencio incómodo y las despedidas de lejos.

Mi madre trató de borrar el equívoco:

—El padre es un naco. ¿Viste que escupió en la alfombra? Y estaba ebrio. ¿Cómo es que alguien así tiene para un cuarto en ese hotel?

—Dirige algo en Petróleos —informé.

—Eso lo explica —bufó mi padre, que trabajaba, por convicción solidaria y falta de opción, en un hospital público para desahuciados.

—A mí me cayeron bien —expresé mi disenso—. La mamá hizo un comentario bueno sobre mi camisa.

Mi madre me dio entonces un innecesario beso en el cuero cabelludo que yo rechacé. ¿A qué venía aquella compasión? Miré por horas mi camisa verde pistache, herencia de mi hermano, y la encontré perfecta. A pesar de que las mangas me colgaban y tenía manchas inquitables, era una camisa digna de encomio.

Los días de escuela volvieron con una grata sorpresa: el nuevo bronceado de Glenda. No sólo era un color, sino un aroma distinto. Como si el aire del mar se le hubiera pegado a la piel.

—Debe ser que no me enjuagué bien el jabón —se defendía ella, pero yo insistía en mi mejor juicio.

Antes de clases y durante los descansos nos trabábamos en esas pequeñas discusiones en las que Glenda, haciéndose nudos con el dedo en el cabello, se resistía a mis elogios, y yo los disparaba sin siquiera pensarlos. En los recreos nos perdíamos en los talleres de dibujo desolados y nos besábamos. Ya no intentaba desabotonarla, ella lo hacía por mí. Pasaron las semanas y tuvimos sexo por primera vez. No hay nada qué comentar pues he perdido ya ese recuerdo. Sólo sé que ninguno sabía bien qué hacer y que sudamos más de lo necesario. Ella cerró los ojos todo el rato. Luego, cumplido el expediente, platicábamos más y nos besábamos menos. Yo insistía en educar su vida llena de viajes a Mc Allen para comprar Milky Ways —que yo atesoraba como objetos venidos de la ruta de la seda— e insistía en que debía leer, por lo menos, a Cortázar, a García Márquez o a Borges. No Rayuela, que encontré ilegible en esos años, sino Bestiario, en especial “La carta a una señorita en París”, al que yo llamaba “el cuento de los conejitos”. Y se lo leía en voz alta y disertaba:

—Los conejitos son los amores que ese hombre se saca de la boca.

—¿Cómo?

—Pues sí. Por ejemplo: yo te veo como nadie más te ve. Eres un conejito que me he sacado de la garganta.

—Yo no soy ningún animal —reclamaba ella, bastante insensible a su primer amor.

Y fue en una de esas charlas de descanso entre clases que me invitó a su cumpleaños quince. Era la tarde de ese mismo día. Debí de ser el último en enterarse y, de haberlo tomado en cuenta, quizás habría entendido su mensaje. Pero jamás me pasó por la cabeza que ese detalle fuera importante. Por el contrario, lo que me obsesionó fue que tendría que conseguirle un regalo muy pronto y sin dinero. Mi mente se concentró el resto del día en tratar de imaginar un lugar en el que se pudiera entrar y robar con facilidad.

Justo a las cuatro de la tarde, con dolor de cabeza por el sol, traspasé las puertas del Palacio de Minería y comencé a integrarme a las masas de asistentes que veía libros, leían las contras, veían el precio, y depositaban de regreso los volúmenes en el lugar. Tenía mi objetivo muy claro: Queremos tanto a Glenda, de Julio Cortázar, en Nueva Imagen. Entre la gente iba tranquilo, concentrado, caminando al ritmo de la horda. Pero justo cuando atisbé el letrero de Nueva Imagen, comencé a sudar. Había que hacerlo rápido, sin titubeos, y salir al ritmo de la gente, sin voltear atras. Lo busqué con la mirada turbia, lo localicé con los dedos mojados, lo tomé, lo abrí un momento, pasé los ojos por las letras ilegibles, y comencé a caminar, con parsimonia hacia el siguiente estante, el de los chinos, luego, hacia el de Bellas Artes. Y una vez ahí, estuve a salvo. Salí al sol de las banquetas con el regalo de Glenda en la mano izquierda y respiré profundo. Lo tenía.

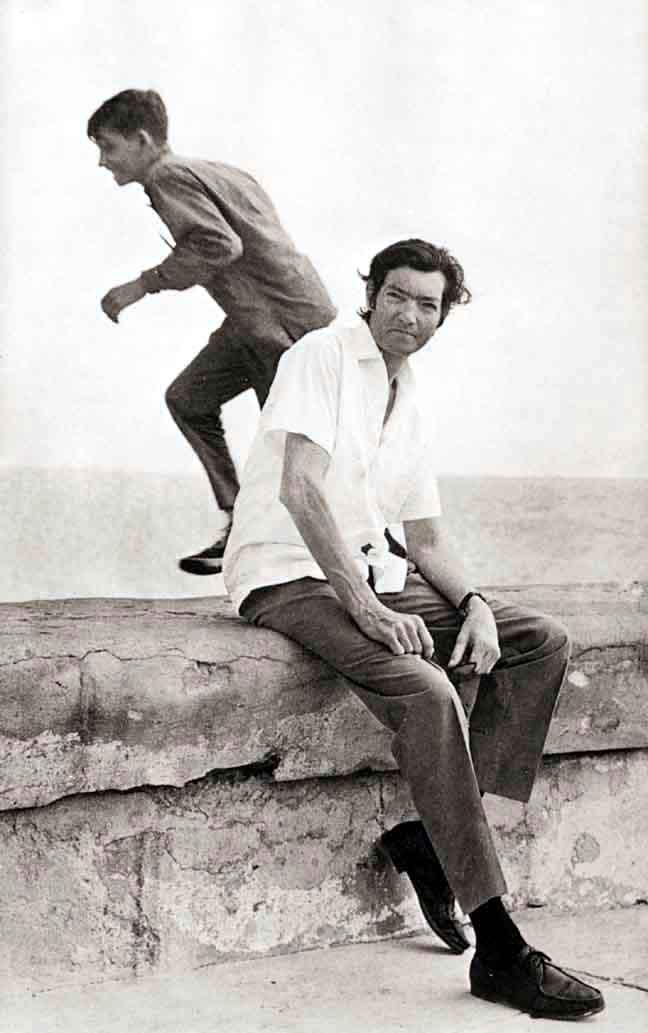

Pero la suerte existe, es una fuerza. Rodeado de gente, como un enorme niño lánguido, caminaba en sentido contrario al mío, Julio Cortázar. Iba rumbo a la presentación de su nuevo libro, Deshoras. Pasó de largo, literalmente, porque a la altura a la que estaba su cabeza barbada era imposible que me viera. Y, en segundos, el regalo de Glenda se convirtió en la posibilidad del objeto único: “Para Glenda de Julio Cortázar”, diría, una vez que yo regresara sobre mis pasos y lo alcanzara. Sin pensarlo, lo hice. Algunos ya se me habían adelantado y dos fotógrafos me bloquearon el acceso. Con impaciencia, le mostré por arriba de los hombros de los fotógrafos el libro.

—Señor Cortázar. Dedíquele Glenda a mi novia Glenda.

—¿Tu novia se llama Glenda? —me respondió desde las alturas y sin esperar respuesta —me trabé— tomó el volúmen.

Con lentitud, comenzó a escribir algo que nunca leí. Un hombre y un policía se abrieron paso entre la multitud señalándome.

—Adiós, Cortázar —grité y me eché a correr.

Dos cuadras después, el miedo me hizo despojarme de mi camisa verde, tan digna de elogio, porque pensé que me hacía demasiado distintivo para la policía. La abandoné en la calle, antes de tomar el Metro.

Llegué a casa de los Denis descamisado y sin regalo. Desde la reja que daba a la calle, miré el amplio jardín, un perro, a mis compañeros de salón. Glenda, con un vestido blanco hasta las pantorrillas, recibía los regalos en cajas y, sin abrirlos, los acumulaba sobre una mesa.

Sin atraverme a entrar, regresé ya tarde a mi casa, un departamento oscuro. Me negué a revelar la historia del descamisado. Me puse la otra que poseía, y me senté a ver la televisión. Cortázar apareció unos minutos en el noticiero y llevaba todavía mi libro autografiado. Cerré los ojos, con vergüenza.

Algunas semanas después, la razón para despertar para ir a la escuela se extinguió del todo y, con Glenda prendada de un jugador de futbol siempre sudado, me sumergí en la biblioteca durante los recreos. Enfrenté mis heridas, una a una.

Ahora, tantos borrones después, cada vez que pienso en Glenda lo hago también en el destino de ese ejemplar para ella, único, que sólo los ojos de Cortázar vieron alguna vez, y que desapareció para siempre, junto con él. Ese conejo inaprehensible. ~