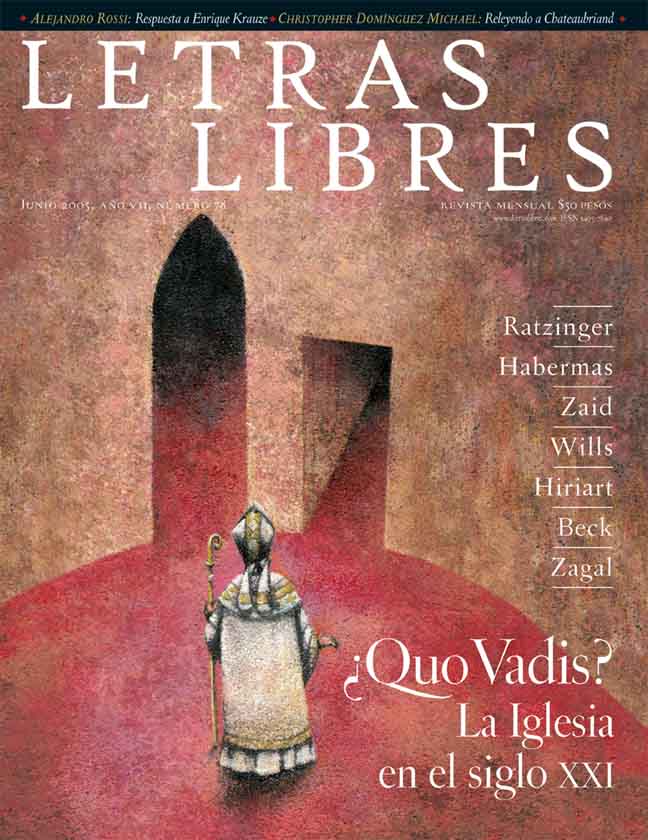

¿Antimodernista o reformador?

Joseph Ratzinger se ha convertido en Benedicto xvi. Su trayectoria merece una atención que no le dieron los medios de comunicación. Su talante intelectual es rico en matices; ha transitado desde una posición más fresca y abierta, hacia una más dura y conservadora.

Ratzinger siempre destacó por su erudición y cultura, su familiaridad con la filosofía continental y su capacidad para establecer puentes entre la teología católica y la Ilustración. Sus adversarios no podrán reprocharle ignorancia. Acaso podrán echarle en cara su antipatía por el escepticismo posmoderno, que comparte, por cierto, con autores como Gadamer y Habermas.

Comenzó sus correrías teológicas en los años cincuenta. Michael Schmaus rechazó su primera versión de tesis de habilitación —un trabajo sobre San Buenaventura— por modernista, peligrosa y subjetivista. Más tarde, durante el Concilio Vaticano II, ese viejo profesor calificaría a Ratzinger de “teenager teológico”. Se había planteado por entonces una intensa controversia sobre la esencia del cristianismo. El debate enfrentaba a los ultraconservadores, teñidos de una escolástica arcaica y recalcitrante, con la nueva teología de estirpe protestante. El grupo donde colaboraba Ratzinger desarrolló una postura intermedia que no satisfizo a ninguna de las dos partes. Tal parecía que ese iba a ser su sino.

Los tiempos del Vaticano II

En los años sesenta —los del Concilio— se discutió la necesidad de reformar la Iglesia y, en particular, el papado. El asunto importante no era si las misas debían rezarse en latín; lo relevante era acercar el mensaje del Evangelio a la gente de la calle. Se trataba, en definitiva, de revalorar el papel y vocación de los laicos, de los fieles comunes y corrientes. Durante siglos, se consideró a los laicos como fieles de “segunda categoría”. La Iglesia se pensaba como el conjunto de los sacerdotes y religiosos. Para enmendar este malentendido, el Vaticano ii insistió en la Iglesia como Pueblo de Dios.

Joseph Ratzinger llegó a Roma como asesor del cardenal Frings, arzobispo de Colonia. Este prelado fue una figura revolucionaria, cabeza de las críticas más acérrimas al Santo Oficio, que aún funcionaba con mecanismos propios de una monarquía del siglo XVII. Pero sobre todo cuestionó la verticalidad de la curia vaticana, e insistió en la renovación de la teología.

Un grupo de teólogos, entre ellos el actual Papa, publicaron una especie de desplegado en la revista Concilium, muy cercana a Hans Küng. Esta revista era el barco insignia de la teología posconciliar. Los firmantes protestaban por la poca libertad de investigación que había en la Iglesia Católica. Las leyes para proteger la fe, querían decir, habían provocado un fenómeno pendular. Sus restricciones provocaban el alejamiento de sus fieles. La experiencia posconciliar les dio la razón.

Paulatinamente, Ratzinger se distanció del grupo de Concilium, cuya posición evolucionó hacia posiciones más y más críticas. Optó, entonces, por fundar Communio, de espíritu menos radical, inspirado por Henri de Lubac (quien, por cierto, había pasado muy malos ratos bajo el mandato de Pío XII). Mientras tanto, la revolución estudiantil cundía en París y Berlín. Los graffiti juveniles desbordaban optimismo y sedición: “Seamos realistas, pidamos lo imposible.” El general De Gaulle, católico y severo, perdió el poder. Küng publicó el célebre Infalible en 1969. El orden burgués y cristiano de Europa se conmocionaba.

El optimismo que mostraba el joven Ratzinger ante la puesta al día promovida por Juan XXIII se apagó poco a poco. La crisis posconciliar y el movimiento del 68 fueron algo más que un aggiornamento. Los seminarios se vaciaron, centenas de sacerdotes colgaron la sotana, en las sacristías se criticaba al papado con la soltura con que se habla de futbol, y la encíclica De humanae vitae de Paulo VI no pudo contener la revolución sexual.

Parece que Ratzinger piensa que durante los años sesenta se abrió la caja de Pandora. Sucedió lo que tanto temía. La crítica —contenida durante siglos— arrasó con el barroco romano y la burguesía conservadora. La apertura había llegado tarde y la presión se había acumulado en exceso. La izquierda ganó la simpatía de la juventud y de la Inteligencia bienpensante. Ratzinger era decano de la Facultad de Teología de Tubinga. Y en la misma Universidad, casi en el aula contigua, Ernst Bloch enseñaba el marxismo “con rostro humano”. El catedrático Ratzinger se ha referido a aquella época del 68 con amargura: “He visto cara a cara el rostro cruel de esta devoción atea, el terror psicológico, el desenfreno por el que se llegaba a renunciar a toda reflexión moral —considerada como residuo burgués—, allí donde el único fin era el ideológico.”1

La teología de la liberación y el ecumenismo

A Karol Wojtyla nadie le podía contar historias de la Arcadia soviética. Vivió detrás de la cortina de hierro. Una vez entronizado, comenzó a mover sus piezas contra el comunismo, incluida la teología de izquierda. Ratzinger representó un papel fundamental en esta lucha. En marzo de 1983, Juan Pablo II visitó la Nicaragua sandinista. El análisis marxista, imbuido de dialéctica y lucha de clases, ya no compaginaba con el cristianismo.

La teología de la liberación no era —no es— un monolito, una escuela sin fisuras. Es una pluralidad de tendencias con un común denominador: el rechazo a la explotación. Algunas de esas tendencias fueron severamente criticadas por Ratzinger en el documento Libertatis nuntius (1984). Leonardo Boff se sintió particularmente aludido y entró en discusión frontal con el Cardenal. Hoy por hoy, es uno de los críticos más fuerte del nuevo pontífice. En cambio, Gustavo Gutiérrez apreció el esfuerzo de Ratzinger por construir una nueva teología de la liberación en otro documento gemelo: Libertatis conscientia (1986). En cualquier caso, tras la caída del socialismo, la teología de la liberación se ha quedado sin asidero y ahora adopta formas posmodernas.

Ya como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger tuvo que abordar el tema del ecumenismo. Durante siglos, la tensión había marcado las relaciones entre la Iglesia Católica y otras religiones. El Vaticano II había procurado aproximarse a los no católicos. El cardenal Walter Kasper —quien trabajó como asistente de Hans Küng en Tubinga de 1961 a 1964— logró entrañables acercamientos entre católicos y luteranos. No por casualidad sería, desde 1989, secretario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.

Lamentablemente, la publicación del documento Dominus Iesus (2000) sobre el ecumenismo infló la tensión de nuevo, tanto fuera como dentro de la Iglesia Católica. El estilo y redacción del texto resultó poco oportuno y ganó para Ratzinger el calificativo de intolerante, tal vez injustamente. El texto afirma que las iglesias reformadas del siglo xvi no son, propiamente hablando, iglesias. Kasper declaró en la revista Die Furche [el surco] (2001): “Esa afirmación ofendió a otras personas, y si mis amigos están ofendidos yo también lo estoy. Es una afirmación desafortunada, torpe y ambigua.”

Ethos cristiano y democracia liberal

En filosofía política, el nuevo Papa se ha mostrado audaz. Antes del Concilio, muchos católicos buscaban construir un Estado confesional. La España franquista fue emblemática. Desde muy joven, Ratzinger se opuso a ese proyecto. Los Estados no deben asumir oficialmente el catolicismo. Sin embargo, ello no anula la presencia pública del cristianismo. Según Ratzinger, el Estado liberal y la democracia contemporánea dependen del ethos cristiano. (¡Vaya golpe a Rawls!) La hipótesis toma cuerpo cuando pensamos en el “milagro alemán” urdido por Konrad Adenauer y otras figuras de la democracia cristiana. Y, en efecto, el éxito material de la Alemania de la posguerra estuvo acompañado de un “renacimiento espiritual” del que hoy nadie se acuerda.

En enero de 2004, Ratzinger se reunió con Jürgen Habermas y retomó la discusión sobre las bases morales del Estado liberal.2 Para sorpresa de muchos —entre ellos el pensador católico y conservador Robert Spaemann—, el filósofo y el sacerdote coincidieron en algunos puntos. Habermas, defensor de un estilo de republicanismo kantiano, mencionó la teología medieval y la escolástica española en la genealogía de los derechos humanos. Pero lo más importante: concedió que el catolicismo es compatible con su peculiar liberalismo político: “Por el lado católico, con la idea de ‘luz natural’, con la idea de lumen naturale, [hay] una relación mucho más distendida, [y] nada se opone en principio a una fundamentación autónoma de la moral y del derecho, independiente de las verdades reveladas.”3 No, no se trató de politesse académica y buenas maneras: Ratzinger había expresado, desde hacía mucho tiempo, que el Estado liberal —el que tutela los Derechos Humanos— tiene motivaciones cristianas.

Retrospectiva

La habilidad de Juan Pablo II se hace evidente en retrospectiva. Wojtyla atrajo a una de las luminarias del cristianismo romano. El Cardenal, sin embargo, mantuvo cierta independencia. (Por ejemplo, Ratzinger nunca compartió el optimismo de Juan Pablo ii sobre “la nueva primavera de la Iglesia”, ni tampoco lo entusiasmaron las numerosas canonizaciones.)

En entrevista con Peter Seewald, Ratzinger evocaba sus afanes juveniles por la reforma en tiempos del Concilio: “Yo opinaba que la teología escolástica, tal como estaba, había dejado de ser un buen instrumento para un posible diálogo entre la fe y nuestro tiempo. En aquella situación, la fe tenía que abandonar el viejo Panzer y hablar un lenguaje más adecuado a nuestros días. Tenía que mantener una actitud diferente. En la Iglesia hacía falta más libertad. Pero, lógicamente, los sentimientos propios de la juventud tenían un papel importante en todas esas reflexiones.”4 En los años noventa, Ratzinger dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, pues, estaba del otro lado de la barrera. El Papa polaco lo colocó en uno de los puestos de mayor desgaste de la Iglesia Católica.

El futuro

Un Papa que echase marcha atrás en aquellos principios en los que sus predecesores han empeñado toda su autoridad vulneraría el fundamento de su poder. Ya no sería el administrador y transmisor de una verdad —el depositario—, sino que sería su dueño. La autoridad eclesiástica se legitima como guardiana de la tradición entregada por Cristo a sus apóstoles. El concepto de tradición es la pieza clave del cristianismo romano. Toda reforma de la Iglesia Católica ha de asumir la tradición; ésta es la llave para abrirse y cerrarse al cambio.

Podemos aceptar o no esta creencia, pero no podemos negar que tiene una lógica interna. Las democracias liberales fincan su prestigio en su capacidad de cambio, de crear y abolir leyes. Paradójicamente, la Iglesia Católica finca su prestigio en su incapacidad para cambiar el depósito de la fe, por considerar que esas verdades no le pertenecen.

Benedicto XVI es un conservador. En rigor, todo católico tiene un dejo conservador. Hemos recibido una doctrina y un estilo de vida de Jesús, que ni siquiera Benedicto XVI puede modificar. El depósito de la fe —una expresión técnica de la teología católica— no pertenece a los obispos ni a los Papas. Ellos interpretan esas verdades y he ahí el margen de acción de la jerarquía, pero más allá el camino se cierra. La Iglesia y su jerarquía se conciben a sí mismas como custodias de ese depósito: son, en suma, quienes lo conservan, no quienes le otorgan su origen. Esta aclaración es necesaria para comprender las posibilidades de cambio y reforma en la Iglesia. –