Miles de sicarios de Ciudad Juárez, unos niños-adolescentes con voz de grueso calibre, emergieron a la superficie con la misma interrogante del personaje de las Memorias del subsuelo: ¿Y si yo los tuviese encerrados durante muchos años sin hacer nada y al cabo de ese tiempo fuese a buscarlos al subsuelo para saber qué había sido de ustedes? ¿Puede dejarse solo a un niño por espacio de tanto tiempo sin ninguna ocupación? Y el juarense podría preguntarse: ¿Dostoievski en Ciudad Juárez? Escribo estas líneas en el legendario Paso del Norte. No obstante las particularidades geográficas, históricas y culturales de esta ciudad fronteriza, la violencia criminal está causando efectos iguales o parecidos en gran parte del país, de manera que algunas apreciaciones y juicios pueden leerse al modo de una generalización. En el reparto indiscriminado de culpas y acusaciones, la violencia es agigantada por los medios masivos, hasta deformarla; denuncian la crueldad extrema y también venden comprimidos apocalípticos. La idea de que Ciudad Juárez es un laboratorio del futuro es, por su determinismo, una simplificación de la complejidad fronteriza; excluida de la reflexión la libertad, entonces la rendición es completa.

El peor daño de una guerra es que borra diferencias y particularidades. En la mira inicial de la delincuencia puede haber objetivos configurados, pero en el remolino de su ascenso el ser humano deja de tener nombre y rostro. Es el resultado, deliberado o inercial, que desparrama la delincuencia organizada en gran parte del país: producir indiferencia e indiferenciación. El miedo iguala, homologa, uniforma; el chapoteo indiscriminado de fuego criminal ruge y agita, brama sus esquirlas enloquecidas. Hay una violencia que es hija de la violencia, una criminalidad que desciende y otra que asciende, una que clasifica y ataca y otra que cosifica y acata. Cuando se encuentran y pactan reciprocidades, nadie queda a salvo; su poder es formidable. “Salir a la calle es como jugar a la ruleta rusa”, me dice una amiga en una cafetería desolada de Ciudad Juárez. Quedar atrapado en medio de un fuego cruzado puede ser circunstancial, azaroso; no lo es el ruido de la puerta, el timbre del teléfono, el crujido de la hojarasca. La extorsión es quizá la forma más violenta de las opresiones delictivas, solo después del secuestro. La estructura de la familia se fractura y el círculo de amigos queda inoculado de una angustia indeleble; las levedades cotidianas quedan permeadas de incertidumbre, el miedo se inyecta al instante y la aridez del espanto infecta con gran rapidez, como una culebrilla que serpentea entre los huizaches y los agujeros de los matorrales. Y solo ha bastado una llamada telefónica. En el blog En la sombra del narcotráfico escribe Judith Torrea que a la llegada de las fuerzas federales a Ciudad Juárez “no solo cada día hay más edificios que se suman al paisaje de negocios incendiados por no pagar la cuota de extorsión sino también 116 mil casas abandonadas, según datos del ayuntamiento. En estos últimos dos años la cifra de asesinados se ha disparado a más de 5 mil y en estos tres primeros meses del año hay más de 600” (6 de abril de 2010).

En la noche, en la calle, el desierto también calla. Viene a mi memoria una advertencia materna: “Ten mucho cuidado con lo que le pides a Dios porque te lo concede.” Ya se entiende por qué los programas sociales son ineficaces en una región tan compleja como Ciudad Juárez, tal cual se ha documentado con precisión demográfica, social y antropológica en el estudio La realidad social de Ciudad Juárez de Clara Jusidman y Hugo Almada (2007). Pero volvamos a lo que le pedimos a Dios: le exigimos al Estado seguridad y de inmediato destina cantidades industriales de recursos públicos a comprar armas, patrullas, tanques, a contratar más policías, agentes ministeriales y jueces; le pedimos tranquilidad pública y militariza la vida civil; le reclamamos justicia y tipifica nuevos delitos e incrementa las penas; le demandamos transparencia y los datos personales de los mexicanos se venden a quien sea. La cultura punitiva es muy nuestra, un pasto fino donde las autoridades de todos los rangos y competencias legitiman el descobijo de los programas de salud, educación, infraestructura y apoyo a la iniciativa social para crear un modo lícito de ganarse la vida. Por eso creo que debemos tener mucho cuidado con lo que le pedimos al Estado, porque nos lo concede… ¡a su modo!

La individualidad desentona en Ciudad Juárez. Cada quien quiere pasar inadvertido, notarse apenas, caminar como una sombra sin brillo, hacerse invisible. Pero hay asfixia de no sentir al otro, de no mirar y no ser mirado. En la última pendiente que baja por la ancha carretera que aquí nombran El camino real, se contemplan los dos mundos de esta gran zona conurbada: del lado izquierdo, con una tonalidad plomiza que cae del cielo, El Paso, Texas; del otro, a la derecha, de un polvo grisáceo que emerge del suelo, la ciudad mexicana que antes de 1868 fue Paso del Norte, desde entonces Ciudad Juárez, cambio que hacía rabiar, con razón, a José Fuentes Mares. En el lado izquierdo inmediato sobresale una manta que quiere cubrir la extrema pobreza del asentamiento Anapra: “Dios proteja a Juárez”. La frase, insignificante en cualquier otra parte, tiene aquí el sonido lastimero de la última esperanza.

Ciudad Juárez es una ciudad cuadriculada, en sentido geográfico y jurídico. El crecimiento urbano se distribuyó entre unas cuantas familias, algunas de las cuales son herederas de las ganancias producidas por la venta de licor y placer durante la célebre Ley Seca norteamericana. Que la ciudad esté atiborrada de patrullas de la policía federal no parece consolar a nadie, pero la gente pudo exhalar el aire contenido en cuanto el ejército regresó a los cuarteles. Se cuentan por miles las violaciones a los derechos humanos. Pero hay una lección más de fondo que nos deja la militarización de la ciudad: refleja la debilidad del poder civil y la fragilidad del valor ciudadano. Es cierto que la violencia criminal de los últimos años ha devastado la economía local, pero ha producido algo peor: la vida social está profundamente lastimada; la gente vive pero ha perdido oportunidades de existir; el bullicio nervioso del día tiene un final abrupto, tan repentino como sombrío: en cuanto el sol parpadea sus últimas luces, la gente apresura su propia huida. La violencia de los últimos años ha modificado la habitual amabilidad de la gente: ahora es más atenta y expresiva; parece una manifestación de miedo, un mensaje cifrado que en el fondo pide –suplica– ser reconocido.

Como hace doscientos años, la idea de independencia tiene aquí un significado distinto. ¿Independencia de qué? En Chihuahua no prendió el ánimo insurgente de 1810 porque su idea de independencia no era liberarse de España. En Chihuahua –escribe Alfredo Espinosa– no se comprendía esa palabra “porque siempre habían sido autónomos”, y porque en esa región “no existían desigualdades relevantes entre españoles, criollos o, incluso, mestizos”, unidos como estaban en defenderse de las invasiones apaches (Tierras bárbaras / Navegaciones sobre la identidad chihuahuense, 2004). El desinterés por la independencia tenía, además, una circunstancia poderosa, que era el hecho de que hacia 1810 en esta parte del Septentrión –escribe el historiador Víctor Orozco– “se había concertado una tregua a la guerra destructiva con los apaches que había asolado la Nueva Vizcaya durante décadas” (El estado de Chihuahua en el parto de la nación: 1810-1831, 2007). La verdadera independencia de Chihuahua no se logró sino con la batalla de Tres Castillos en 1880, casi veinte años después del triunfo liberal. Misión de Santa María de Guadalupe, Paso del Norte, Ciudad Juárez: tres nombres distintos y una sola región verdadera: Aridoamérica, almacén de tempestades, país bárbaro, un país aparte, frontera de dos mundos, ciudad del exilio, muertas de Juárez, guerra contra el narcotráfico… La independencia de los juarenses tiene enfrente, a los lados, encima, debajo y dentro de las entrañas a los apaches del narcotráfico, a la mezcla de violencia organizada y desorganizada, al ejército, a cinco mil policías federales… todo junto y revuelto en una ciudad que no está hecha a la medida de los pies humanos.

Si la frontera juarense fue, como decía Fuentes Mares, “un país aparte”, ahora parece un “no país”. Aquí se dice que Juárez es una ciudad fea con casas bonitas, pero la definición es falsa, tanto porque las casas bonitas están abandonadas como porque los cinturones de miseria son la fealdad absoluta. Aquí se escucha que la guerra contra el narcotráfico es prefabricada, una simulación perversa y conjurada, pero los daños son tan reales como los asesinatos de Creel y de Salvárcar, las ejecuciones en centros de rehabilitación, la metralla callejera, la ejecución de agentes ministeriales y abogados defensores de derechos humanos, las ráfagas que desangran las bajadas serranas de Guadalupe y Calvo y de Namiquipa (los alcaldes de esos municipios fueron asesinados).

“¿Y la libertad de expresión?”, pregunto al poeta, psiquiatra y narrador Alfredo Espinosa. Su ironía fúnebre es demoledora: “En Chihuahua existe la libertad de expresión como existe el suicidio.” Dice que los periódicos diarios del estado viven en el pertrecho. Sin embargo, sobre Ciudad Juárez se han publicado infinidad de artículos, reportajes, libros, diagnósticos y denuncias. El caso de las muertas de Juárez fue una llamada y una llamarada. Fue algo así como el principio del fin. El efecto desestabilizador de la matanza de mujeres se produjo al instante y el presidente Calderón decidió una guerra con anteojeras, sin antes limpiar la casa, sin advertir las proporciones de la contaminación del dinero del narcotráfico en las altas esferas de la procuración federal de justicia, sin un bagaje de inteligencia policial y militar que atemperara la violencia y sin un programa de inversiones sociales, educativas y económicas que acolchonara los efectos nocivos de los previsibles enfrentamientos. Espinosa ve en la tríada maquila-familia-narcotráfico la categorización de una tragedia humana de proporciones aterradoras. En medio de esta trinidad diabólica, se cuelan sin pudor la corrupción institucional, la impunidad generalizada, el deterioro moral de las corporaciones tradicionales, el sempiterno abandono del gobierno del centro. En las tres últimas décadas, los presidentes municipales de Ciudad Juárez han sido también sus fraccionadores. El sereno pesimismo de Alfredo Espinosa no se traga los discursos oficiales ni las buenas intenciones, pero no da de gritos: advierte, aclara, ejemplifica, razona. “¿Hay una comunidad intelectual o cultural en Chihuahua, en Ciudad Juárez?” La hay, responden dos intelectuales: pequeña, pero existe: saben de sí, se reconocen.

El amor al desierto es la primera noticia que uno lee en los ojos de mucha gente. Es como el amor de los arbustos que no despegan demasiado del suelo: viven al ras, rozando su aspereza con la aridez, yerba y suelo abandonados a su amorosa suerte. No todos participan de este amor. Vivir en la frontera es un refugio, una necesidad de empleo, una fatalidad; para otros es una vocación. Juárez es la ciudad del exilio. El periodista parralense Javier Pizarro hace un poco de historia: la crisis agrícola de La Laguna y la debacle de la minería en varios estados norteños llevó a miles a la frontera. La travesía de cincuenta años ha sido larga y penosa y la miseria y el abandono hicieron su parte. Las primeras maquiladoras emplearon a mujeres cuya única prenda humana era la mano de obra (y el hambre). Cualquier salario era una novedad, una fortuna. En Ciudad Juárez, explica, la conjunción de crimen organizado y crimen desorganizado exacerbó la violencia y la dispersó por toda la ciudad, por todo el estado. La disputa por la frontera es real pero no reciente: se remonta al menos al Constituyente de 1823-1824, cuando los habitantes de Paso del Norte pelearon por su pertenencia a Chihuahua y no al territorio de Santa Fe de Nuevo México. Su destino geográfico lacrado en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848 no ha sido necesariamente su destino político, pero en cambio es un signo de identidad.

“¿Dónde quedaron los movimientos sociales de fines de 1950 y principios de 1960, los desagravios democráticos de los ochenta?” María Teresa Guerrero, socióloga, dedicada a la educación técnica de los campesinos de la Tarahumara, es amorosa de las fronteras. “Aprender a vivir entre fronteras es caminar entre plantíos de mariguana y la defensa de los derechos humanos”; se requiere vocación nómada, amor al desierto, resistencia al fuego cruzado. Con alegre escepticismo concluye que se murieron los ímpetus. El ímpetu social y democrático de hace cincuenta años se desvaneció. En aquella época se gestó en Chihuahua entre adolescentes y jóvenes el espíritu de la democracia cristiana que se quiso imbuir en el PAN. Los objetivos eran la lucha electoral y el trabajo en la base social. En el PAN de este 2010 predomina la extrema derecha; se arrojó a la basura la herencia democrática y civilizadora del panismo histórico. Ahora mismo, el PAN perdió la oportunidad de recomponer su tradición civil y democrática con la derrota interna del empresario Pablo Cuarón, vencido por la inequidad y la hegemonía extremista. “¿Y el ímpetu revolucionario y socialista de los movimientos campesinos de 1960, el asalto al cuartel de Madera, los guerrilleros de la década de 1970?” Se dispersaron. En Chihuahua el prd está a la baja. Unos pocos líderes respetables no han bastado para construir un prd competente y competitivo. “¿Y las instituciones religiosas, el legado de valor civil del obispo de Ciudad Juárez Manuel Talamás Camandari y aquella ‘Marcha contra el hambre’ de octubre de 1983 en la que los marginados tañeron su llamado al despertar de la conciencia cívica? ¿Dónde quedó el ímpetu del arzobispo de Chihuahua Adalberto Almeida y su crítica al fraude electoral y al partido único?” También las jerarquías episcopales del catolicismo chihuahuense perdieron el ímpetu moral y democrático de los ochenta. María Teresa Guerrero, que desborda su pasión educativa sorteando la fuerza bruta de sicarios y soldados con su escuela de teatro, destaca el valor civil del Consejo Ciudadano de Ciudad Juárez, de Emilia González de Sandoval, de los Almada, del propio Pablo Cuarón y de un puñado de intelectuales, líderes sociales y empresarios que están dando una nueva batalla civil y legal por Ciudad Juárez.

“¿Por qué en el país creemos que la culpa de la violencia en Ciudad Juárez es de las maquiladoras?” Mario Dena es el vicepresidente de una de las más importantes maquiladoras de la ciudad, un hombre entusiasta y activo en la organización empresarial a favor de la legalidad, la conciencia cívica y la seguridad. Conversamos: la maquila ha evolucionado, no es la misma que la de hace cincuenta años. Concede que el 98 por ciento de los insumos vienen de fuera, de Estados Unidos, y que las empresas manufactureras no han generado empresas medianas y pequeñas en la región. Sin embargo, subraya la derrama económica de las maquiladoras y la quiebra de miles de negocios como consecuencia del cierre de muchas de ellas. Señala que la opulencia en Ciudad Juárez es tan ofensiva como la miseria. La ciudad ocupa el primer lugar nacional en la venta de vehículos de lujo, cuyo tránsito por las calles contrasta con la fealdad urbana. Describe el conformismo social, el desarraigo, la migración desprendida de sus pueblos, los excesos de ilegalidad y violación de las normas urbanas, el lucro excesivo de los fraccionadores. Dice que en la ciudad circulan más de cuarenta mil vehículos sin registro. “Nuestro objetivo”, agrega, “es que las fuentes de empleo sean fuentes de bienestar”, pero reconoce que el problema es complejo: algunos lucran con la violencia y la inseguridad.

“La barbarie de nuestro tiempo es la destrucción de todo vínculo social”, reflexiona en voz alta el pensador Tzvetan Todorov. No es el caso de Ciudad Juárez, no al menos en ese sentido absoluto. Es evidente “una erosión progresiva del vínculo social”, pero también se pueden advertir innumerables manifestaciones de cortesía y respeto, fundamentos de la cultura. Ciudad Juárez, como todo el país, atraviesa la peor crisis de reconocimiento: nos conocemos poco y nos reconocemos menos. La defensa liberal del individuo no ha mudado sus tradicionales argumentos. Las nuevas perspectivas liberales han dejado de lado la reflexión sobre el individualismo que destruye al individuo, sobre los efectos políticos y sociales de la divinización del dinero, sobre la introspección infinita de la subjetividad. Porque ¿quién defiende al individuo del individualismo desolador? ¿Quién lo resguarda de su soledad y aislamiento, de su forzado desplazamiento? ¿Dónde están las ideas liberales que nos expliquen la huida de los individuos a la orilla del silencio, al precipicio de la angustia, a su fragmentación interior?

En la frontera chihuahuense, no obstante su actual tragedia, subsisten importantes reservas culturales, morales y democráticas. A la gente le gusta la calle, el cielo abierto, la vida al aire libre, el campo despejado, la palabra breve pero inequívoca. Todo ello está seriamente lastimado, pero el daño no es irreversible. El mito chihuahuense exalta el carácter indómito del hombre del desierto, su franqueza, su fuerza para resistir y vencer. Ahora puede saber que la familia y el grupo social son garantías de dignidad frente al estado y ante el desmesurado poder de la violencia criminal. Y debe saber algo más (toda proporción guardada): Primo Levi recuerda que pensar mucho le permitió resistir en Auschwitz. El hombre civilizado que piensa es inseparable del superviviente; conocimiento y supervivencia son una única cosa; la cultura, la educación y las formas civilizadas son garantías probadas. Como ninguna otra fuerza, pensar nos protege de la barbarie. El miedo incrementa la atomización del individuo, sustituye el vínculo social y despuebla las formas de lealtad, cohesión y continuidad. Una sociedad abierta como la chihuahuense puede nutrir su entereza asomándose a su historia regional; conviene recopilar los valores comunes, hacerlos visibles y practicables, hacer acopio de los fundamentos morales compartidos, restablecer los vínculos sociales. Aprendemos a confiar en el vecino conviviendo con él, no apartándonos de su mirada. Las instituciones y programas gubernamentales no pueden pensarse y decidirse sin la conciencia de que, en nuestra época, los sentimientos son tan importantes como el derecho público.

En Ciudad Juárez existe conciencia de comunidad; el regionalismo ha matizado sus agravios históricos y el orgullo chihuahuense ha ganado en racionalidad. El hombre se sabe de Chihuahua y el fronterizo, además, se sabe fronterizo; reflexiona en ese ser y en ese saber. ¿Qué es el centro, cómo se vive ahí donde dicen que se tiene todo, donde los subsidios son abundantes, donde la arrogancia camina ampona y hampesca? Acá, en cambio, la existencia está siempre de barbecho y los pies han perdido la memoria; en este laberinto de la insolación hay que sortear fuegos cruzados, aduanas, retenes, detenciones, sobresaltos; el equipaje, como el alma, es un forcejeo de pudores desventurados… Subsiste un cierto sentimiento de abandono, de desconfianza; sin embargo, la tolerancia ha ganado terreno y también la pluralidad de formas y modos de expresarla; el lenguaje ya no es tan breve y la risa ha ganado en intensidad y tonalidades.

Regreso con una pregunta: ¿cómo reconstruir en Chihuahua los ideales democráticos que en el pasado cercano fueron el banderazo de arranque del cambio político en México? ~

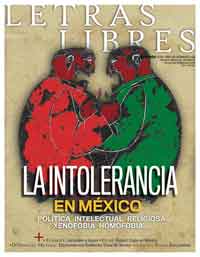

(Ilustración: LETRAS LIBRES / Fabricio Vanden Broeck)

(Querétaro, 1953) es ensayista político.