A Fausto Zerón-Medina, en recuerdo de otros tiempos.

Hace algunos años concebí el propósito de escribir un librito misceláneo sobre colores. Y, animoso, di comienzo partiendo del amarillo. Averigüé de él datos curiosos, como esto que escribí de inmediato:

En el Renacimiento se usaba un pigmento llamado amarillo de Indias; para lograrlo se seleccionaban unas buenas vacas, luego se las alimentaba de cáscaras de mango (no de la fruta, sino sólo de la cáscara), después se colectaba la orina de estos animales, y esta orina, al destilarse, dejaba cierto residuo sólido, este residuo se maceraba y mezclaba con aceite, y ahí lo tienes: el resultado era ese color brillante, lucidor y muy buscado, el amarillo de Indias. Por supuesto que era muy caro, pero qué le vamos a hacer, el amarillo es color primario, esto es, no se obtiene, como el verde, por ejemplo, mezclando otros colores, y había que pagar. Para eso estaban mecenas, patronos, donadores. La pintura ha sido siempre arte de ricos.

Y también empecé a formularme problemas, como, por ejemplo, el arte de desaparecer colores, es decir, ¿podría decirse que el blanco es sólo un cierto tono clarísimo de gris?, o ¿por qué el amarillo puede ser chillón, escandaloso y, digamos, el azul marino o el blanco, no? Esta última pregunta me intrigó grandemente, le dediqué muchas páginas y, en cierta medida, fue mi Waterloo, porque no pude llegar a ninguna respuesta satisfactoria. Formulé buen número de hipótesis, entre otras, ésta:

Al amarillo lo llamaron alguna vez ‘blanco sucio’; llamémoslo nosotros, inaugurando una patología de los colores, ‘blanco enfermo’. ¿Puedes vivenciar la experiencia de la enfermedad del blanco? Es sencillo, primero mira una cosa amarilla, imagina la pureza esencial del blanco, ahora mira el amarillo como un blanco con ictericia. E imagina que ese amarillo es contagioso y todos los blancos están en riesgo de contraer la enfermedad. Ahí lo tienes, la infección cromática, el peligro amarillo.

Había logrado un cuento para niños, que desarrollé casi de inmediato, pero no alcancé a resolver el problema de porqué el amarillo puede ser tan frívolo y chirriante. La cuestión, la verdad, es muy intrincada. No en balde el libro que Wittgenstein le dedicó al examen conceptual de las palabras que designan colores tiene dureza de palo seco y es tan áspero de transitar. “Qué obsesión de este tipo con el blanco transparente”, exclamaba irritado Uranga leyendo el libro (Wittgenstein sostiene que el blanco explora con insistencia qué pueda querer decir que el blanco no pueda ser transparente, que sea opaco). El librito de Wittgenstein tiene, como todos los suyos, momentos inquietantes de enorme originalidad y brillantez. Por ejemplo, esto, que de algún modo recuerda a profetas radicales y toda clase de puritanos:

Lichtenberg dice que muy poca gente ha logrado ver el blanco puro. ¿Luego la mayoría de la gente usa una palabra equivocada? ¿Cómo puede, entonces, él (quien percibe el blanco puro) aprender el uso correcto? Él construye un uso ideal a partir del uso ordinario. Eso no quiere decir que sea un uso mejor, sino uno que ha sido refinado sobre ciertas líneas y en el proceso algo ha sido llevado al extremo.

Patinando suavemente hacia la ciencia-ficción, recuerda Wittgenstein, no se puede imaginar leche transparente, ni agua pura blanca. No se puede imaginar, añade, porque no sabemos qué debemos figurarnos.

Volvamos al amarillo. La palabra “amarillo” deriva de amarus, amargo, por vía del diminutivo amarellus, que dice “pálido, amarillento”, aplicado a los que padecían ictericia, trastorno de la secreción de bilis o humor amargo. Hipócrates habla de la “bilis amarilla”, que se distingue de la bilis negra o melancolía. Hipócrates llama a los biliosos ictéricos, “los de amarga hiel”, cariñosamente amarellus, y esta palabra pasó a designar el color amarillo que tenían. –

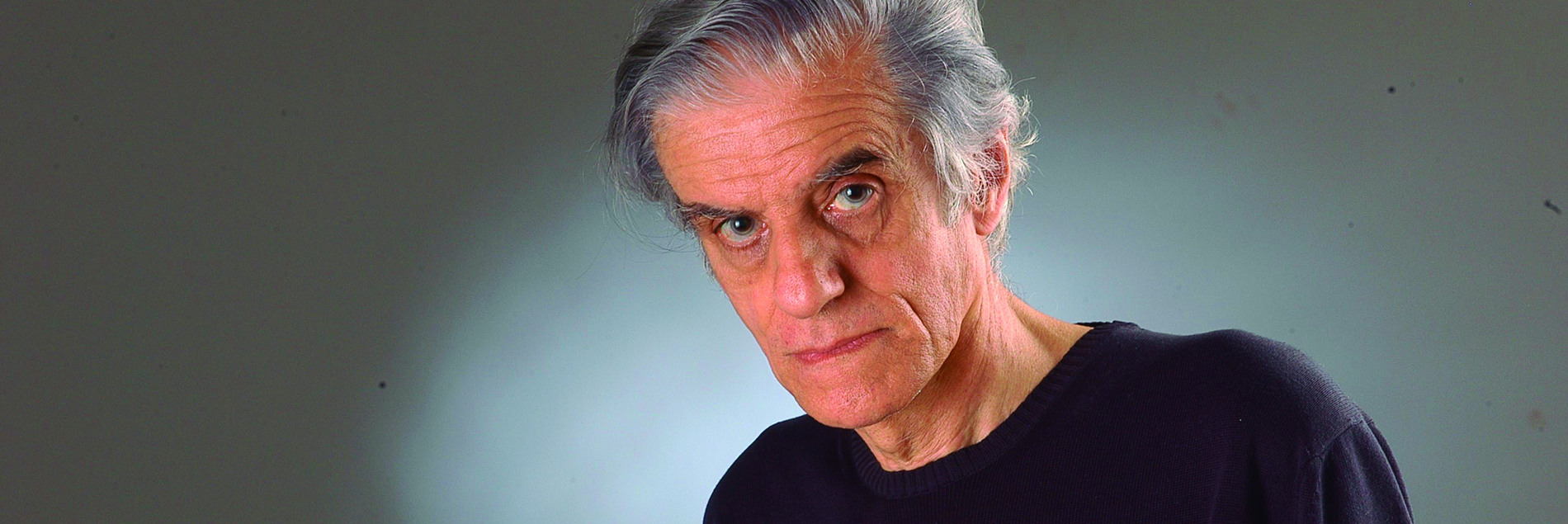

(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.