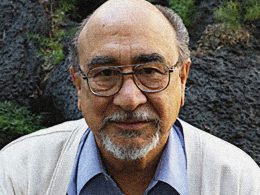

Entre los orgullos que un crítico literario puede darse el lujo de disfrutar está el ver confirmada, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una ya lejana apuesta entusiasta por un escritor del otro lado del Atlántico que cuando publicó Historia abreviada de la literatura portátil, en 1985, tenía 37 años contra mis veintitrés de aquel entonces, que cumplí, casualmente, en Barcelona, donde nació Enrique Vila-Matas, en 1948. Me hospedaba no lejos de la mítica Travessera de Dalt donde él vivió tantos años.

No podría ser Enrique mi padre, él, recalcitrante hijo sin hijos, a quien, sin embargo, he sorprendido, recientemente y de manera inesperada, llamando a sus novelas “mis hijas”. Hijas suyas a las que solo les faltan –después del Premio fil de Literatura en Lenguas Romances, aunque clandestinamente, para la eternidad y por encima de la codicia será Premio Juan Rulfo– dos premios internacionales más para llenar por completo la página laudatoria de su biografía. Tampoco podía ser, siendo sinceros, un hermano mío: nos falta la familiaridad, esa atmósfera común, en su caso, rancia y sepia, como la Barcelona de los tempranos años cincuenta bajo el dominio del Generalísimo y de la cual viene su pasión por los sombreros de ala ancha, visible en Impostura (1984), la novela en la cual Vila-Matas abandonaba su prehistoria, inaugurada con un arrebato magnífico de artista adolescente, “En un lugar solitario”, texto que hasta no ser convocado a esta sesión no había leído yo. Es una antikafkiana carta al padre desde la cual se anuncia la materia central de la más reciente de sus novelas, Kassel no invita a la lógica (2014): para sobrevivir, el espíritu de la vanguardia debe negarse a sí mismo, confundiéndose con la vida y llevando si acaso una existencia secreta, que no otra cosa fue lo que André Breton le pidió a Octavio Paz en una caminata por Les Halles, poco antes de la muerte del surrealista francés. Ese mismo Paz (él y Enrique nacieron un 31 de marzo) festejó en Vila-Matas la reivindicación de Valery Larbaud, nota insólita, según el poeta, en la España democrática, colmada, como es propio de las sociedades tras las dictaduras, de realismo vengador en la literatura y de alegría comercial en la edición. Mucho tiempo después, un Maurice Nadeau, decano de los críticos literarios del mundo, a sus ciento y pico de años, mandaba correos electrónicos donde se felicitaba de haber empezado su carrera descubriendo a Albert Camus y de terminarla leyendo a Vila-Matas.

El escritor premiado hoy en Guadalajara se ha distinguido por no haber confundido nunca, como tantos de nuestros colegas, precisamente la literatura con la edición. La popularidad de Vila-Matas, vista desde la perspectiva de los treinta años que llevo leyéndolo, es tan rara como la alcanzada por Borges después de haber compartido con Beckett el Premio Internacional Formentor en 1961: la de un “escritor para escritores” que deja de serlo al convertir a sus propios lectores en parte de su literatura. El genio, ya se sabe, se apodera de todo, con legitimidad y sin ella. Cuando pienso en Hijos sin hijos, en Bartleby y compañía, en El mal de Montano, en París no se acaba nunca o en Doctor Pasavento, para citar sus libros, en mi opinión, mayores, se me ocurre que, para muchos (yo mismo entre ellos), leer a Vila-Matas fue confirmar una filiación que si hoy es canónica no lo era del todo antes de él. Su Kafka equilibrista nada tiene que ver con el apesadumbrado ser que dibujaron en blanco y negro marxistas y psicoanalistas (aunque acaso sea un poco deleuziano), mientras que un Vila-Matas pareciera haber sido profetizado por Robert Walser en alguno de sus microgramas. Y Maurice Blanchot, gracias a él, dejó de ser aquel “pirómano en pantuflas” aborrecido no sin cierta razón por los adversarios del logocidio, para convertirse en un monstruo tierno.

Vila-Matas, que quede claro, es un escritor para quienes, sean pocos o muchos, tienen tiempo para leer. Es decir para leerlo no únicamente a él sino a la vasta literatura de la que su obra es una apología en el sentido primigenio del término. No solo los ya citados (y subrayo a Borges y a Beckett), sino a muchos más: Josep Pla, Rimbaud, Carlos Díaz Dufoo hijo, Fernando Pessoa, Mario Bellatin, Herman Melville, Roberto Bolaño (su contemporáneo capital a quien reconoció sin atisbo alguno de envidia), Witold Gombrowicz, Julien Gracq, Sergio Pitol, Lichtenberg y Juan Villoro, entre otros.

Enrique Vila-Matas es de los pocos autores a los cuales es casi imposible reducir a las dicotomías habituales, hijas de la pereza aunque a veces irreductibles. No es apolíneo ni dionisíaco, ni clásico ni romántico. Lo suyo, sin duda, son las obras portátiles. Supongo que prefiere al Gógol de los cuentos de San Petersburgo que a las multitudes dostoievskianas repudiadas por Borges; quizá nunca ha citado La guerra y la paz pero puede hacerlo en cualquier momento y no es un publicista de la obra de Thomas Mann pero siempre habrá un detalle a descubrir en él que lo conmueva: la madre brasileña que consideraba esencial en su obra o la nuca rasurada sin mácula del patricio alemán. Su literatura es juego pero nunca fue, salvo en sus primeros balbuceos, propiamente experimental. No inventa reglas Vila-Matas, sino que estudia casi teatralmente todas las posibilidades narrativas del escritor moderno como personaje, desde el que no escribe hasta quien ostenta aquello de que el éxito es un fracaso, como dijo Fitzgerald.

Es melancólico sin ser pesimista; sus historias de amor a menudo son fantásticas, como lo es Paula de Parma, la dedicatoria de todos sus libros. Le falta solemnidad para ser un romántico y no lo imagino como clásico pontificando en las sedes de Ferney o de Weimar; lo suyo son las estaciones de trenes, las maletas olvidadas, los aeropuertos, las conspiraciones, las habitaciones de hotel, los dobles y los espías, el macguffin. A don Luis Buñuel, por cierto, le hacía gracia que en el viejo cine mexicano se creyese que los así llamados patos eran nuestros macguffin. El suicidio lo tienta como un problema más propio de la novela policiaca que del drama existencial o de la comedia psicológica, aunque su emoción ante el abrazo que Nietzsche le dio a un caballo en Turín deja ver el temperamento romántico defendiéndose, con la ironía, de las lágrimas. Pienso también en su intención de abrazar a Rimbaud durante el instante de un sollozo, como se lo propone en Marienbad eléctrico (2015), su breve y contundente poética a modo de relato. Hubo un momento de su obra, a mediados de los años noventa, en que parecía que su dominio original, el cuento, le impedía transformarse en novelista y publicó entonces un par de libros dubitativos, propios de la confusión ante ese cruce de caminos.

Es impreciso también reclutarlo entre los híbridos, con perdón de los profesores. Sin duda, el pasado fin de siglo y los primeros años del XXI han difuminado un tanto las fronteras entre el ensayo y la ficción. Pero, aun siendo la literatura la materia de su literatura, Vila-Matas no necesita darnos gato por liebre. Ensayista, confía en que sus buenos lectores saben bien cuándo está hablando de Rimbaud el hijo, como diría Pierre Michon, y cuándo se está inventado un Rimbaud propio para hacerlo ingresar en su compañía, como lo hace en Marienbad eléctrico. Autorreferencial lo es y mucho: su obra es una autoficción, novedosa y vivaz como lo es la segunda parte del Quijote.

En 1991 conocí en persona a Vila-Matas. Un año después regresó a Coyoacán y fuimos juntos a la Plaza de Santa Catarina a escuchar un recital de Paz. Somos amigos a la manera supuestamente inglesa de serlo; amigos de aquí y de allá, aunque yo lo asocio, por comodidad topográfica, a una banca de parque cercana a mi domicilio en la Plaza de la Conchita, a espaldas de la casa donde vivía Pitol, el mexicano que lo tonsuró escritor, en Varsovia, en 1973. Otras veces nos hemos encontrado en Barcelona o en Guadalajara y a veces hasta no nos hemos encontrado, como ocurrió en Dublín, una más entre las ciudades que él colecciona (Lisboa, Chicago, Bérgamo, Xalapa). Hemos pasado juntos algunas horas, primero bebiendo tragos espirituosos y luego refrescos o cafés; es amistad inglesa porque hablamos poco y nos queremos mucho. Mi opinión le fue interesante en un momento de quebranto; y su presencia, para mí, fue capital en una fecha precisa de mi vida, aunque él no lo sabe o, si lo sabe, se lo guarda.

Atesoramos el silencio como otros la conversación. Nunca hemos hablado de política, por ejemplo, porque quizás ambos somos criptotrotskistas de obediencias distintas y hasta enemigas, tal como lo sospeché cuando visitamos juntos la casa de Lev Davídovich Bronstein en la calle de Viena. No hemos intercambiado favores; me ha sido suficiente con ejercer hacia él el gesto de admiración, que es la actividad principal del crítico aunque no sea la más reconocida. Y Vila-Matas es uno de los pocos escritores que, habiendo yo hablado de su obra, ha creído pertinente escribir sobre alguno de mis libros de ensayos.

Como los chinos, hemos visto crecer la hierba, ver pasar a un perro, asistir a la caída de una tarde, como alguna, no hace mucho tiempo, en que le demostré que en ninguna otra parte del mundo atardece tan lentamente como en la ciudad de México, tal como lo percibió Bolaño para sorpresa de los distraídos chilangos. Guadalupe Nettel, que estaba allí, no me dejará mentir. Yo soy hijo de un psiquiatra y de niño lo acompañaba en sus rondines hospitalarios entre los entonces llamados neurasténicos y maníaco-depresivos; uno de los lugares, a la vez comunes y espectrales, donde habitan los personajes predilectos de Vila-Matas es el manicomio. Él mismo pasó por un hospital de ese orden, como lo cuenta en la instructiva introducción a En un lugar solitario. Narrativa 1973-1984; yo pasé por otro, por dipsómano, aunque tampoco hemos hablado de ello.

Hoy se premia en Guadalajara a Enrique Vila-Matas, el prosista más creativo, lúdico y veloz que ha tenido la lengua española desde Ramón Gómez de la Serna, que está, desde luego, entre sus dioses del hogar. ramón, con mayúsculas, volaba y se perdía en el cielo como el globo en aquel cortometraje (Le ballon rouge, 1956), mirado tantas veces como se podía en aquellos tiempos rústicos, durante mi infancia. Menos el globo rojo, todo estaba en blanco y negro en aquel París que no se acaba nunca, según Enrique, quien en cambio, como Robert Walser, camina sobre la nieve. Nunca va al cine, pero va. Nunca va al teatro, pero va, como lo prueba Aire de Dylan (2012). Busca bosques y descubre atlántidas futuristas o instalaciones arqueológicas. Es un mago que va rindiendo visita a sus lectores, quienes a veces acabamos por ser sus personajes. No es extraño, le dijo Pitol a Vila-Matas en una ocasión, que tu obra guste en América Latina pues es, como esta, excéntrica y heterodoxa, con un pie fuera del canon y el otro hundido, por nacimiento, en la tradición moderna.

Dada la actual situación política catalana, tomé la precaución de preguntarle a Enrique cómo quería que yo lo nombrase aquí, ante ustedes: si como peninsular, español o catalán. Me dijo, tal cual lo esperaba, que como barcelonés. Tengo por costumbre imaginarme a Vila-Matas antes de conocerlo, espiándolo yo a él, durante mi primera visita a su ciudad, en 1981, cuando Las Ramblas era para caminar hasta un mar simulado, de utilería, y la catedral de Gaudí, “un lugar solitario”, como diría Enrique, todo ello antes de la catástrofe olímpica que borró el Barrio Chino y otras maravillas. Hoy quisiera ver en Vila-Matas un símbolo de la universalidad de Barcelona, una garantía del cosmopolitismo hoy vacilante de aquella ciudad que es, como Enrique mismo, tan paradójicamente latina y americana.

En aquellas ramblas, paraje entonces repleto de locos (y un loco es por definición lo contrario de un turista), poco después del Tejerazo, imagino a un Vila-Matas ya en calidad de observador de pájaros raros, escribiendo fragmentos mentales, reteniendo detalles insignificantes que le permitieran transformar cosas en seres y viceversa, afilando el punto de precisión de su cayado de mago. Todo lo que toca Vila-Matas es literatura. Yo ignoro aún, y por ello he de seguirlo leyendo, qué clase de rey será para la posteridad pero asumo que me hice escritor durante su soberanía, libre y trascendente, sobre la imaginación novelesca de toda una generación.

En los días pasados, una periodista atolondrada me preguntó si yo había “descubierto” a Vila-Matas en México. No, no hubo una escena en que, tras larga y peligrosa búsqueda, lo encontrara yo en el lago de Chapala e injertado en Henry Morton Stanley, le preguntase: “Dr. Vila-Matas, I presume?”

La verdad es acaso tan novelesca como el mundo de los exploradores del África negra, fascinantes para Raymond Roussel y para él, pues entramos en contacto, Enrique y yo, mediante el remotísimo medio del papel, la tinta, el sobre y el timbre o estampilla. Eso fue antes de la caída del Muro de Berlín. Mi carta de admiración, acaso, iba adjunta a mi primer artículo sobre él y la contestó de inmediato. Fue, junto con el ecuatoriano Leonardo Valencia, vecino suyo en Barcelona, mi último amigo por correspondencia a la antigua usanza y el primero con el que crucé correos electrónicos, aunque ambos posamos un rato, y fracasamos, como neófobos o misoneístas. Entrado el nuevo siglo, la red parece haber sido inventada para los shandys, la familia cuya protección le encargó Laurence Sterne a Vila-Matas. Modernist en el sentido anglosajón pero a la francesa, como Paul Morand, Enrique Vila-Matas es paciente y espera horas, días, años, a que su presa caiga en la trampa, se ponga en el blanco o sea “encantada” por su magia. No hay cosa en nuestro tiempo que le deje de interesar y, por ello, en su novela más reciente, al observar el arte contemporáneo también se divierte con él pues su obra es de las pocas que mira el presente con animación y apetito y sin miedo, seguro como está de que el verdadero misterio sigue allí, en la fijeza de la letra impresa y de su lectura a través del libro. ~

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.